Intervista a Monica Bonvicini per la sua mostra a Milano

L’artista Leone d’Oro a Venezia ci racconta la sua ultima personale da Raffaella Cortese, di cui occupa fino al 6 agosto 2022 i tre spazi con lavori che incrociano la forza della letteratura con le riflessioni su spazio, identità e ruoli di genere

Opere di cui tutto si può dire, tranne che mettano a proprio agio: è punteggiato da spunti contrastanti il grande ritorno dell’artistar Monica Bonvicini (Venezia, 1965) da Raffaella Cortese, a Milano. Terza mostra personale dell’artista Leone d’Oro negli spazi compositi di via Stradella – che le apre fino al 6 agosto le due vetrine e la stanza interrata in via Stradella -, Pleasant esprime sentimenti di irrequietezza, desiderio, umorismo cinico e dissacrante, il tutto in una piena consapevolezza del proprio tempo. Tornano le sculture con le storiche cinture di pelle da uomo, intrecciate secondo metodi tradizionali e appena illuminate dall’inquietante StripLight da sex dungeon, a cui fanno da contraltare le superfici riflettenti e le parole di grandi autrici del nostro tempo. Le parole spietate di Diane Williams, la poesia trilingue di Amelia Rosselli, le parole della nativa Natalie Diaz si sovrappongono distruggendo la banalità del riflesso e ricomponendo l’io in riferimenti complessi: un punto di arrivo che conserva in sé tutte le esperienze pregresse dell’artista

INTERVISTA A MONICA BONVICINI

Con le tue opere gli spazi della galleria sono trasfigurati: com’è stata questa terza volta?

L’idea parte sempre dai due spazi a livello della strada per poi arrivare a quello interrato, anche se mi rendo conto che il pubblico fa il tour inverso. Per la mostra Pleasant ho lavorato con citazioni su specchi – che sono in grado di iniziare una conversazione con il pubblico, anche quello più celere che le vede forse solo dalla strada -, per poi approdare al numero 7 in una specie di uncanny, unexpected space, che esiste anche grazie a tutte le citazioni

e allo stesso tempo è inatteso e in contrasto. Certo, c’è un altro spazio, qui, che mi piacerebbe molto utilizzare…

Quale?

Mi piacerebbe lavorare in quello che ora è lo studio di Raffaella: è uno spazio molto interessante, mi ricorda lo studio di una psicanalista. Il contrasto con lo spazio espositivo sottostante è forte, mi piacerebbe mettere a confronto quello che era una volta – una palestra riabilitativa, uno spazio robusto e solido – con il color crema dello

studio della gallerista… vedi, mi è già venuta un’altra idea!

Monica Bonvicini, Content, 2022, Pittura su specchio, 150 × 100 × 3,6 cm Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan © Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst Photo: Jens Ziehe

Nelle opere si ritrovano le difficoltà nel definire il piacere, la violenza, i ruoli di genere, il concetto di identità che sono le questioni proprie dell’umano.

Oh Dio, quindi faccio un’arte umana? (Ride) Non me l’aveva mai detto nessuno. Sì, può darsi. Adesso sta un po’ tornando la questione dell’identità, la political identity che andava negli Anni Novanta. C’è un grande ritorno in generale dei Novanta, con mio divertimento.

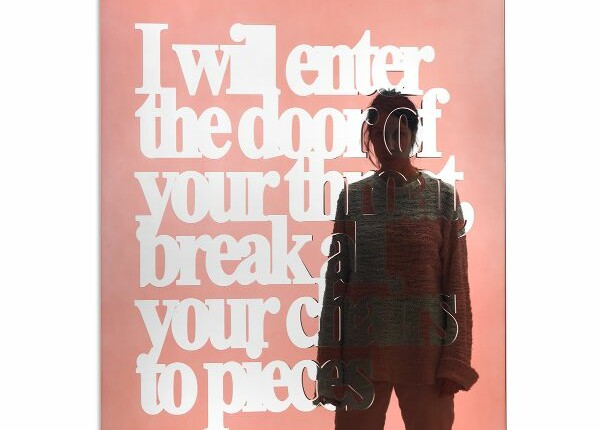

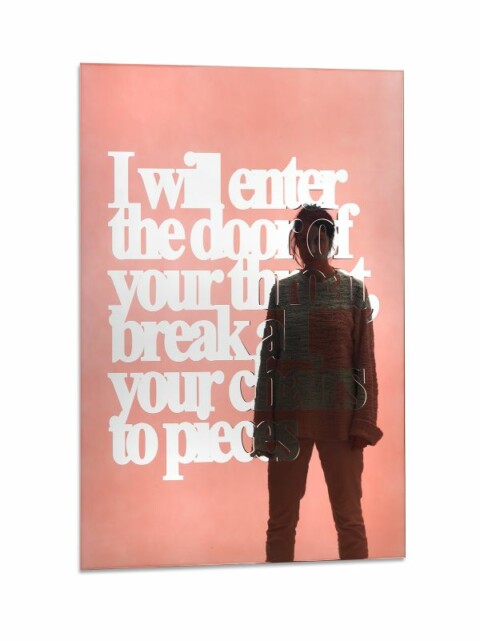

Monica Bonvicini, Others, 2022, Lacca bicomponente, specchio, alluminio

150 × 100 × 1,7 cm Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan © Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst, Photo: Jens Ziehe

C’è anche un grande revamp di Virginia Woolf, che è nascosta nelle tue citazioni.

Sì, i colori sono ripresi da un suo ritratto fotografico (scattato da Gisèle Freund, oggi alla National Portrait Gallery di Londra ndr): tecnicamente questi colori non esistono, abbiamo dovuto ricrearli con un processo molto complicato. I tavoli dell’istallazione sottostante si rifanno invece allo studio di campagna di Virginia Woolf, uno dei primi studioli che credo siano mai appartenuti a una scrittrice, solitamente lo studio è uno spazio molto maschile, disegnato e pensato storicamente per gli uomini, dove trovano ispirazione e concentrazione. Mi piace il suo studio con la vista sul giardino. E quella fotografia è stata scattata mentre c’era il Bauhaus: se ci pensi è una cosa assurda!

Monica Bonvicini, Pieces, 2022, Lacca bicomponente, specchio, alluminio

150 × 100 × 1,7 cm Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan © Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst, Photo: Jens Ziehe

Gli oggetti di design sono un forte motore per molte tue opere.

Nell’opera Home Is Where You Leave Your Belt ho usato un tavolino di Thonet con cui riprendevo l’idea di una scrivania semplice, mentre con i Belt Cloth riprendo l’idea della tovaglia, aggiungendogli una certa gravezza, una tovaglia intessuta da cinture, piena quindi di riferimenti maschili e militari. Le opere appese alle pareti, sempre di pelle, richiamano gli asciugamani che si usano in cucina e si appendono ai ganci. Pure nella varietà, gli asciugamani hanno sempre due linee sopra e sotto, su uno sfondo di preferenza bianco. In queste opere riprendo l’attenzione e la cura della tessitura – altro tema che mi piace molto – da una tradizione tipicamente femminile, però poi uso le viti, brutali, per tenere insieme le cinture. È una riscrittura radicale.

Monica Bonvicini, Pleasant, 2022, Veduta della mostra, Galleria Raffaella Cortese, Milano Foto: Andrea Rossetti

Monica Bonvicini, Don’t Throw in #3, 2022, Cinture da uomo in pelle nera, rivetti argentati, 104 × 73 × 5 cm Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan © Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst Photo: Jens Ziehe

Monica Bonvicini, Belt Cloth #2, 2022, Cinture da uomo in pelle nera, bulloni

275 × 220 cm Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan © Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst, Photo: Jens Ziehe

La letteratura è una forma di liberazione in questo momento storico?

Io lavoro con il linguaggio da più di vent’anni, soprattutto con un linguaggio scritto da scrittrici e poetesse. Ma non mi piace l’idea di considerarla una fuga, di pensare la cultura come “posto altro”. L’esempio classico è quello di Woody Allen, al cinema, dove andiamo per non sentirci dove già siamo: penso che sia il contrario, la letteratura ti fa capire dove sei. È quello che mi interessa. Per questo le citazioni che scelgo sono sempre molto dirette e da parte mia c’è molto editing anche forte; mi interessa anche un maltrattamento, una reinterpretazione, se si vuole, di matrice dadaista.

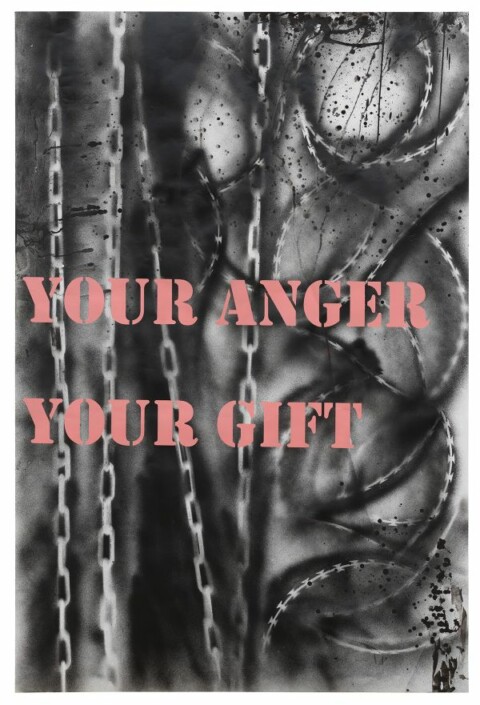

Monica Bonvicini, Your Gift, 2020, Tempera e pittura spray su carta Fabriano

150 × 100 cm Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan © Monica

Bonvicini and VG Bild-Kunst, Photo: Jens Ziehe

È questo che ti lega alle scrittrici che hai scelto?

Sylvia Plath non è una delle mie preferite, l’ho scelta come testimone storica. È stato molto difficile trovare una sua citazione che avesse un qualche riferimento relativo all’abitare, perché scrive in maniera molto introspettiva. Se si pensa a come è morta, con la testa nel forno, mi stupisce che abbia scritto così poco sul domestico. Come Amelia Rosselli, che si è buttata giù dalla finestra – una chiusa dentro, l’altra che letteralmente si getta per uscire da un appartamento dove ha vissuto per qualcosa tantissimi anni. Come per liberarsene. A parte Woolf e Plath, ho scelto scrittrici contemporanee, che scrivono tutte da casa: era questo che mi interessava. È un modo diverso di lavorare, quello del lavoro culturale, è un tema che mi ha sempre interessato molto. Per esempio nel 2000 ho realizzato Run, TAKE one SQUARE or two, dove ho messo a confronto un uomo che cammina lungo una parete bianca di CalArts con una donna che corre lungo La Brea a Los Angeles. Negli Anni Settanta Bruce Nauman ha creato film fantastici nati dalla noia di essere nello studio, mentre per esempio Valie export ha lavorato nell’urbano, in città, per strada, perché non poteva permettersi uno studio.

Monica Bonvicini, Run, TAKE one SQUARE or two, 2000, 2-channel color and b/w video projection, wood, white paint, fabric, soundtrack, amplifier, 3 speakers, 15’ 11“,

dimensions variable Courtesy the artist, © Monica Bonvicini and VG-Bildkunst, Bonn

Monica Bonvicini, Run, TAKE one SQUARE or two, 2000, 2-channel color and b/w video projection, wood, white paint, fabric, soundtrack, amplifier, 3 speakers, 15’ 11“,

dimensions variable Courtesy the artist, © Monica Bonvicini and VG-Bildkunst, Bonn

Sei femminista?

Spero in venticinque anni di aver contribuito a ricordare, chiarire, continuare a sviluppare la tradizione femminista… Certo, poi dipende da chi osserva le opere, che cosa capisce, che cosa già ha letto e cosa sa, che associazioni fa. Su quello non ho nessuna influenza.

Monica Bonvicini, Won’t Shut Up, 2020, Pittura spray su carta Fabriano 100 × 75 cm; 109 × 85 × 5 cm framed Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milano © Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst, Photo: Jens Ziehe

Monica Bonvicini, Point Your Fingers, 2019, Tempera e pittura spray su carta Fabriano, 150 × 100 cm Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan © Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst, Photo: Jens Ziehe

– Giulia Giaume

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati