La grande artista Candice Breitz in mostra a Modena. L’intervista

L’identità, la perdita dell’attenzione, la narrazione, la tecnologia, la repressione dei diritti umani nel mondo… l’artista sudafricana ci ha parlato di tutti i temi contenuti nella mostra di Fondazione Modena Arti Visive dal titolo “Candice Breitz: Never Ending Stories”, in questa intervista

Candice Breitz: Never Ending Stories, è la più grande mostra dedicata finora da un’istituzione italiana all’artista sudafricana. Ospitata a FMAV – Fondazione Modena Arti Visive dall’8 giugno al 18 settembre 2022 e curata da Daniele De Luigi, raccoglie alcuni dei lavori più intensi e significativi realizzati negli ultimi anni da Candice Breitz (Johannesburg, 1972), artista tra le più note a livello internazionale, esposta nei musei di tutto il mondo e rappresentate nel 2017 del Sudafrica alla 57. Biennale di Venezia. Sono temi attualissimi quelli su cui Breitz riflette da trent’anni attraverso la sua ricerca: a partire dal linguaggio dei mass media e dei differenti registri narrativi, l’artista indaga le dinamiche in cui il mondo – in un’accelerazione costante e progressiva – viene condensato online e restituito su uno schermo. Ma quale è l’impatto, a livello sociale e politico, che una tale tecnologia pervasiva ha sulle nostre vite e sullo stesso concetto di identità? È la domanda che fa da sfondo all’intera mostra, la quale si snoda attraverso tre principali nuclei di opere: Love Story (2016), video installazione con oltre venti ore di interviste che racconta le esperienze di rifugiati e profughi, reinterpretati in un secondo spazio dagli attori di Hollywood Alec Baldwin e Julianne Moore; Digest, del 2020, è una installazione composta da 1001 videocassette dipinte, su cui sono impressi i titoli di film provenienti dall’era dell’home video e del videonoleggio; Labour, infine, è composto da una serie di sei videoinstallazioni iniziata nel 2017 e non ancora conclusa. Un viaggio a ritroso che esplora i temi della nascita e della autorità riproduttiva: si tratta della ripresa di sei donne colte nell’atto di partorire, ma la sequenza viene mandata in rewind, assistendo quindi a un surreale ritorno del neonato all’interno del grembo materno.

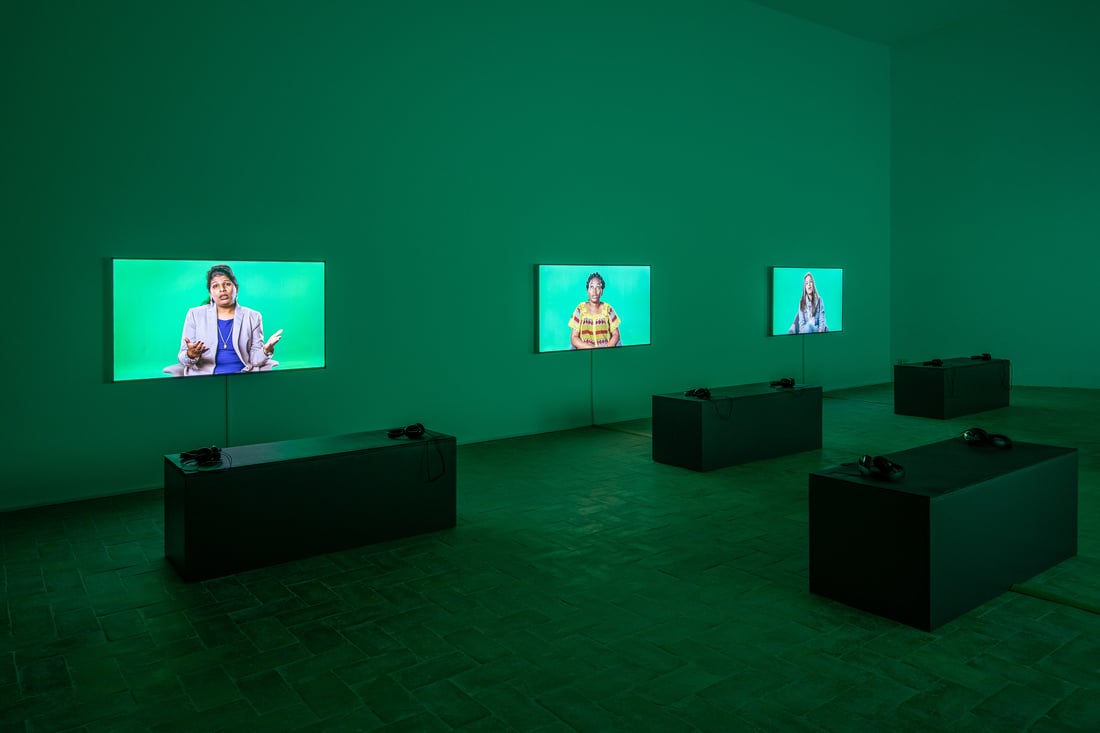

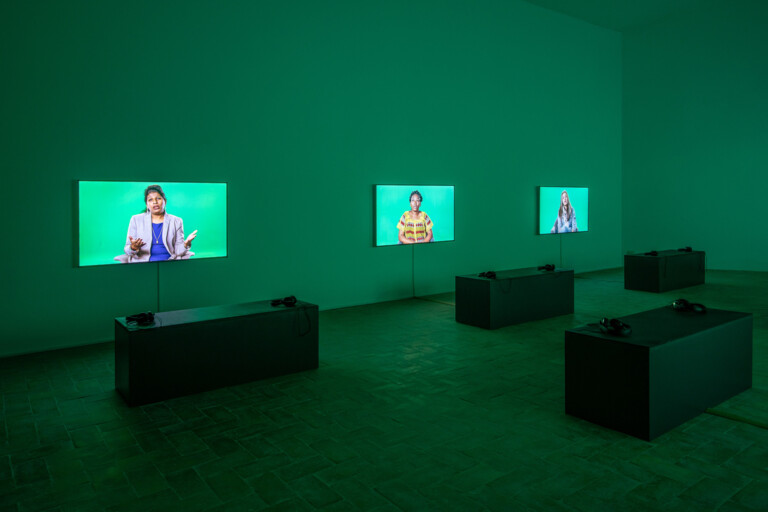

Candice Breitz, Never Ending Stories, Love Story ph ©Rolando Paolo Guerzoni

Quando hai iniziato a interrogarti sui linguaggi dei media e sulla cultura di massa?

Ho cominciato nel 1994.

Perché questa ricerca è diventata il centro della tua pratica?

Perché mi interessa pensare a come siamo plasmati, come individui, dal mondo in cui viviamo. E, in questo mondo, le nostre vite sono sempre più influenzate dai media che utilizziamo e consumiamo.

Candice Breitz, Never Ending Stories, Love Story ph ©Rolando Paolo Guerzoni.

In che modo ciò che viene trasmesso sugli schermi influenza il nostro sguardo?

È la domanda che gran parte del mio lavoro esplora: le dinamiche attraverso le quali un individuo diventa se stesso in relazione a una comunità più ampia, sia quella immediata che si incontra nella famiglia, sia quelle reali e immaginarie che sono plasmate non solo da questioni di appartenenza nazionale, razza, genere e religione, ma anche dall’influenza sempre più innegabile dei media mainstream come televisione, cinema, social media e altra cultura popolare. Spero che il mio lavoro possa offrire una serie di riflessioni sul modo in cui il nostro tempo trascorso guardando la televisione, navigando in Internet e stare a contato con lo schermo ripercorra la nostra concezione su chi siamo e su come siamo posizionati nel mondo. Non esiste una risposta semplice alla domanda. Ho trascorso gli ultimi trent’anni della mia vita esplorando questo territorio e spero che il corpo di lavoro che ho realizzato possa contribuire a pensare all’influenza dei media mainstream su chi siamo e su chi aspiriamo ad essere.

Candice Breitz, Never Ending Stories, Digest ph ©Rolando Paolo Guerzoni

Al centro di Love Story ci sono personaggi dalle storie molto forti: dissidenti politici, profughi di guerra, attivisti… perché hai scelto di mettere insieme le loro storie?

Ciò che gli intervistati di Love Story hanno in comune, ovviamente, è che tutti hanno sentito il bisogno di lasciare circostanze difficili nei loro paesi d’origine per cercare vite più vivibili. Nel momento in cui ho deciso di realizzare quest’opera, nell’estate del 2015, Berlino ha registrato un enorme numero di arrivi di rifugiati. La città era piena di sfollati, eppure la stampa mainstream sembrava essere principalmente interessata a riferire dati sul loro arrivo in termini di statistiche e generalizzazioni. Pochissimi i reportage disposti a dare voce all’esperienza vissuta concretamente dai nuovi arrivati, ad articolare le ragioni urgenti per cui le persone avessero deciso di lasciare tutto per ricominciare.

Qual è stato il tuo intento, invece?

Volevo creare una piattaforma grazie alla quale le persone potessero pensare alle esperienze dei rifugiati a un livello più umano. Si tratta di un fenomeno globale: attualmente nel mondo ci sono più sfollati di quanti ce ne siano stati dal 1945, per un’enorme varietà di ragioni: guerra, cambiamento climatico, repressione politica, solo per citarne alcuni. Ho scelto di intervistare due persone in ciascuna delle città che mi hanno ospitato: due a Berlino, due a New York, due a Cape Town. Le storie dietro a come sono arrivato a entrare in contatto con ciascuno dei sei individui sono troppo lunghe per essere articolate nel contesto di questo breve colloquio, anche perché attualmente sto installando la mostra al FMAV e devo concentrarmi sul portare a termine il lavoro!

Candice Breitz, Never Ending Stories, Digest ph ©Rolando Paolo Guerzoni

Chi sono queste persone?

Il lavoro si basa su narrazioni personali di Sarah Ezzat Mardini (scampato alla Siria dilaniata dalla guerra); José Maria João (un ex bambino soldato dell’Angola); Mamy Maloba Langa (un sopravvissuto di violenza sessuale di ispirazione politica dalla Repubblica Democratica del Congo); Shabeena Francis Saveri (un transgender attivista indiano); Luis Ernesto Nava Molero (un dissidente politico venezuelano); e Farah Abdi Mohamed (giovane ateo idealista della Somalia).

Il fatto che le loro storie siano narrate da due personaggi come Alec Baldwin e Julianne Moore dona loro un “effetto Hollywood”, più cinematografico ma anche più fittizio e mediatico. Qual è il passaggio tra queste due diverse narrazioni?

Love Story offre agli spettatori due esperienze dello stesso gruppo di sei storie. Come visitatore della mostra, sei sospeso tra due stanze, una delle quali offre i crudi resoconti di persone che in genere rimarrebbero senza nome e senza volto nei media. Nella seconda stanza, le stesse storie sono disponibili tramite un dramma accessibile con due attori bianchi di Hollywood che sono l’incarnazione stessa della visibilità.

Candice Breitz, Never Ending Stories, Labour ph ©Rolando Paolo Guerzoni.

Ha a che fare con una sorta di “privilegio narrativo”?

Il visitatore è invitato a considerare come cambiano le narrazioni attraverso il modo in cui sono confezionate e in cui le riceviamo. Il lavoro sfrutta l’ipervisibilità di Moore e Baldwin per amplificare storie che altrimenti potrebbero non riuscire a suscitare attenzione o empatia. Allo stesso tempo, riflette sull’insensibilità di una cultura saturata dai media in cui una forte identificazione con personaggi di fantasia e personaggi famosi corre parallela a una diffusa mancanza di interesse per le persone che affrontano le avversità del mondo reale. Le domande che sollevano sono relativamente semplici: Chi siamo disposti ad ascoltare? Come siamo disposti a investire la nostra attenzione e la nostra empatia? Chi e cosa “importa” in un’economia dell’attenzione che prospera nel mero intrattenimento?

Un altro problema estremamente contemporaneo che il tuo lavoro affronta è la perdita di attenzione, l’incapacità di concentrarsi su un elemento per volta per un tempo prolungato. Qual è la tua esperienza a riguardo?

Viviamo in una cultura accelerata in cui la nostra attenzione raramente si focalizza su qualcosa per molto tempo. I cicli di notizie in rapido movimento e le piattaforme dei social media ci incoraggiano a scrollare in modo maniacale, piuttosto che sviluppare una comprensione più profonda delle informazioni che stiamo consumando. La trilogia a cui Love Story appartiene, che non è ancora completa, considera la perdita di empatia che si verifica quando storie complesse vengono condensate e sintetizzate al servizio di un’attenzione sempre più labile.

Candice Breitz, Never Ending Stories, Labour ph ©Rolando Paolo Guerzoni.

Pensi che il modo in cui utilizziamo i social media e le informazioni abbia un impatto sul modo in cui ci avviciniamo alla realtà?

C’è una violenza nel modo in cui ci muoviamo attraverso le informazioni, in uno stato sempre più distratto, a beneficio di coloro che stanno minando la nostra attenzione a scopo di lucro. Certamente nel contesto dei social media, ma anche più in generale nelle economie occidentali benestanti, la stanchezza dei media è diffusa. Anche un grande evento geopolitico, come l’invasione della Russia, riesce a malapena a reggere l’attenzione per più di un paio di mesi, prima che arrivi la noia e le persone passino a Netflix o alle Kardashian.

A proposito di questo tema, noti una differenza dall’avvento della pandemia, quando il lockdown e le restrizioni ci hanno costretto a isolarci e a passare molto più tempo sui dispositivi digitali?

Tendo a pensarlo. La tirannia dell’economia dell’attenzione è stata amplificata e aggravata dalla nostra incapacità di impegnarci socialmente, dal fatto che molti di noi, almeno quelli che hanno avuto il privilegio di restare a casa (piuttosto che dover lavorare negli ospedali e in altri servizi essenziali), trascorrevano troppo tempo come “zombie dei media”.

Candice Breitz, Never Ending Stories, Labour ph ©Rolando Paolo Guerzoni.

Infine, Labour è l’opera attraverso la quale racconti l’utopia e l’ideale ribaltamento del potere. Perché il lavoro è ancora in progress?

Labour presenta filmati in stile documentario di donne che partoriscono, che ho iniziato a girare nel 2017 a Cape Town. Da allora ho filmato la nascita di sei bambini, che vengono poi riformulati nell’opera. Ogni nascita è presentata dietro a un’austera tenda grigia, che il visitatore deve tenere aperta per poter vedere il filmato. Il lavoro è incorniciato da un immaginario “Decreto Matriciale” che delinea una agenda futurista e femminista. Il decreto re-immagina un potere incarnato che fluisce attraverso le madri al momento del parto come una risorsa che può essere sfruttata per altri scopi, come l’eliminazione viscerale di leader autoritari noti per aver esercitato la propria autorità per minare l’autonomia delle donne in materia di riproduzione. Labour invita lo spettatore ad assistere a sei nascite al contrario. Osserviamo come ogni neonato venga tolto dalle braccia della madre, solo per essere lentamente e surrealmente risucchiato nel grembo materno. In aggiunta al decreto che accompagna il corpo del lavoro, i titoli delle singole installazioni della serie offrono una possibile spiegazione di questi rituali di capovolgimento.

In quali contesti hai girato questi filmati?

Il primo pezzo della serie, intitolato Labour (PMURT), è stato girato nella settimana in cui Donald Trump è stato nominato presidente, gennaio 2017. Una seconda opera è intitolata Labour (NITUP), mentre sono intitolate la terza e la quarta installazione della mostra Labour (ORANOSLOB) e Labour (MIK). Leggere questi titoli al contrario è utile per comprendere il lavoro. Trump, Putin, Bolsonaro e Kim… questi capi autocratici sono scesi in campo con una legislazione violenta su questioni di riproduzione e/o aborto. In Labour assistiamo a una serie of donne che fanno quello che deve essere fatto per estrarre questi tiranni dall’esistenza.

Candice Breitz, Never Ending Stories, Love Story ph ©Rolando Paolo Guerzoni

Come mai, allora, hai scelto di non pubblicare le immagini di quest’opera?

Per me è importante che ogni mamma che partecipa al lavoro sia una collaboratrice convinta. Il parto è, ovviamente, un momento molto intimo. Non tutte le madri vorrebbero avere una telecamera presente durante questa esperienza. Lascio che questo lavoro si svolga lentamente nel tempo. Le immagini del lavoro non vengono pubblicate, perché sarebbe troppo facile abusarne se entrassero in una circolazione più ampia. Mi piace il fatto che sia possibile vederle solo nel contesto di una mostra; c’è qualcosa di speciale nel preservare la delicatezza dell’esperienza, non tutto deve diventare immediato e virale.

-Giulia Ronchi

1 / 21

1 / 21

2 / 21

2 / 21

3 / 21

3 / 21

4 / 21

4 / 21

5 / 21

5 / 21

6 / 21

6 / 21

7 / 21

7 / 21

8 / 21

8 / 21

9 / 21

9 / 21

10 / 21

10 / 21

11 / 21

11 / 21

12 / 21

12 / 21

13 / 21

13 / 21

14 / 21

14 / 21

15 / 21

15 / 21

16 / 21

16 / 21

17 / 21

17 / 21

18 / 21

18 / 21

19 / 21

19 / 21

20 / 21

20 / 21

21 / 21

21 / 21

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati