William Kentridge, il bardo dei dannati

Così si definisce l’artista di Johannesburg, celebre in Italia per il gigantesco murale sul Lungotevere a Roma. La sua opera racconta il lato concreto della vita e ai suoi studenti Kentridge ricorda di partire dal corpo

Nel Medioevo esisteva in Europa una categoria di cantori chiamati bardi. Il bardo illustrava imprese e gesta eroiche di persone di alto rango. Erano gli eredi degli aedi greci. I bardi erano dei cantastorie di professione al servizio dei potenti. Padroneggiavano la musica, il canto, la parola. E, come gli aedi, conoscevano la genealogia dei potenti. Trasmettevano la memoria storica dei vincitori. Possiamo dire di William Kentridge qualcosa di analogo. È una specie singolare di cantastorie. Ma, a differenza dei bardi del passato, Kentridge canta ben altre storie. Rovescia il punto di vista: canta per i “dannati della terra”. Questa espressione è di Frantz Fanon, nato nella Martinica – ex colonia dei francesi –, che si è adoperato fino alla morte per la decolonizzazione di tutti i popoli oppressi.

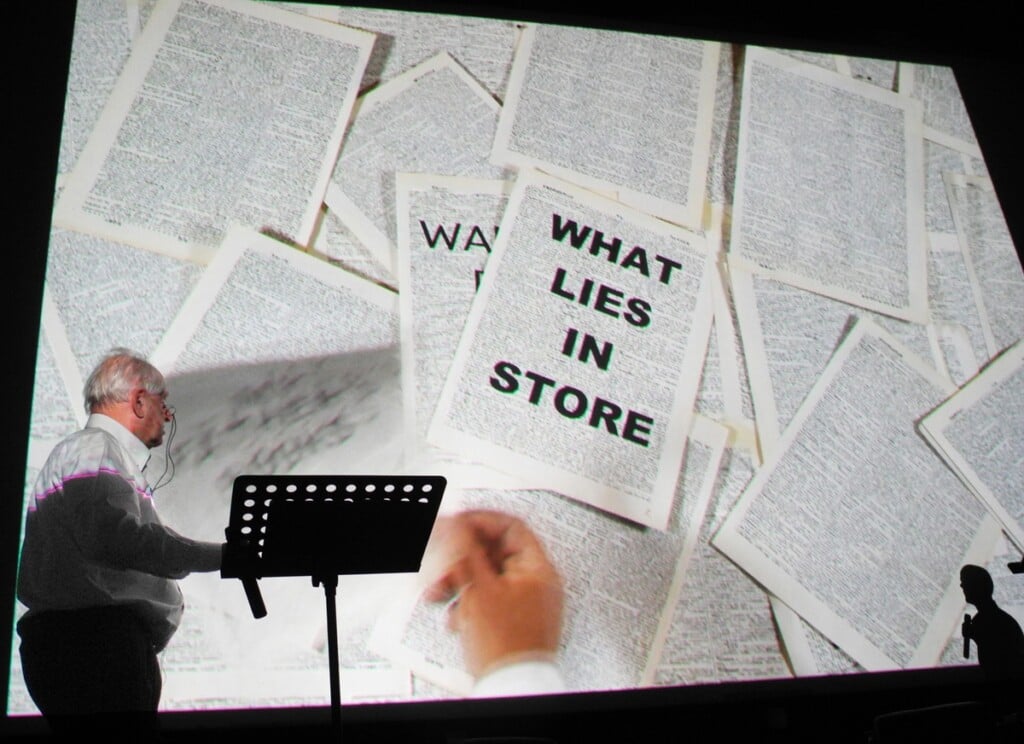

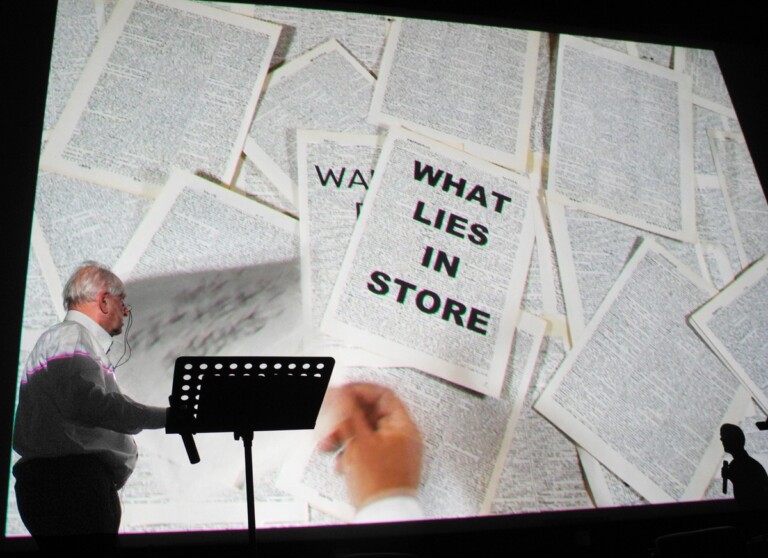

Parlando con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, durante un workshop e una lectio magistralis (1°/3 maggio 2022, curati da Daniela Bigi, Stefania Galegati, Rosa Persico e Marcello Faletra), Kentridge rilancia la sua poetica di bardo dei dannati. Il racconto inizia dal mito di Perseo e la Medusa, che il padre gli narrò una volta da bambino. Lentamente, dal mito passa alla storia: le sconfitte e i trionfi degli ultimi, e durante la narrazione riattualizza l’epos come genere narrativo e l’energia dell’errore come metodo. In questo procedere riprende un’intuizione di Walter Benjamin, per il quale “l’essenza dell’accadere mitico è la ripetizione”, ma a ripetere questa volta sono i vinti e l’artista stesso che, come un mimo, cerca qualcosa che gli sfugge: non si stanca di narrare e ricreare trionfi e lamenti, cadute e resurrezioni, come se non fosse all’altezza di ciò che sta narrando. Dice agli studenti che la prova dell’arte, nella sua opera, passa attraverso l’idea di comunità narrativa e per il sincretismo sensoriale del corpo e delle sue avventure. E aggiunge, poi, che all’atrofia dell’esperienza, generata dall’impero digitale, contrappone blocchi di corpi, suoni e voci assemblati come un composto che reintegra in una contronarrazione critica le vite di scarto.

William Kentridge, workshop all’Accademia di Belle Arti di Palermo, 2022. Photo credit Archivio Marcello Faletra

KENTRIDGE E L’ILLUSIONE

Fondamentale è in Kentridge il ruolo dell’illusione. Nel suo racconto diventa la scena primaria che è anteriore alla scena estetica. Se il regno dell’arte e dell’estetica è quello di una gestione convenzionale dell’illusione che tende a neutralizzarne gli effetti estremi, in Kentridge assistiamo a un rovesciamento di questa gestione. L’illusione si prende una rivincita: genera immagini che attendono di essere intercettate, trasformandosi in un archivio di lacune, di omissioni, di errori. L’illusione, dice Kentridge, ci predispone all’inatteso e scendendo delicatamente verso il contatto si trasforma in una forma figurativa della congiunzione: la danza, le ombre, i suoni, i lamenti, il reale oscillano intrecciandosi in un unico moto orizzontale, come una processione. Qui l’illusione di Kentiridge si fa critica verso quelle immagini abbellite che occultano le lacune della storia.

Questo modo di procedere di Kentridge è incredibilmente convergente col paradosso di Baudrillard, per il quale l’illusione non si oppone alla realtà. Abbiamo un’illusione convenzionale, ma c’è anche un’illusione antagonista. Da questo punto di vista è interessante cogliere un altro aspetto dell’opera di Kentridge. Questa volta è Diderot a suggerirci un punto di vista. Nella sua celebre Lettera sui ciechi ad uso di coloro che vedono (1749), Diderot formula un paradosso: come possono i ciechi avere un’idea del bello? Soltanto se il bello non è separato dalla sua utilità, esso allora potrà essere concepito dai ciechi, risponde. Qui è in gioco il “valore d’uso” delle parole, come avrebbe detto Marx un secolo dopo, che in Kentridge diventa il valore d’uso dell’illusione. A che servono le immagini se non ne facciamo un’esperienza che coinvolga i sensi, cioè il corpo? In diverse opere di Kentridge assistiamo a un’impresa: la riscrittura della tattilità, dell’artigianalità, a dispetto di un’età che si vuole integralmente digitale. Nelle sue opere le immagini passano per le mani, per il corpo e ne subiscono gli accidenti, le imperfezioni, sono incidentate dalle scosse e dai traumi che le fanno diventare altro da quelle per le quali erano state pensate.

“Kentridge non si stanca di narrare e ricreare trionfi e lamenti, cadute e resurrezioni, come se non fosse all’altezza di ciò che sta narrando”.

Si potrebbe dire che Kentridge guarda all’arte come pharmakon (una farmacologia attraverso una ritualità delle arti), in funzione di un’epica liberatoria dello sguardo, come accade nelle dissacrazioni di Jarry, o nella anti-ragion pratica di Cervantes, o nell’incertezza radicale di Svevo, che coniugano indecisione, saggezza e follia. Si tratta di una scelta di campo tra la suspence dell’incertezza manuale e la brutalità dell’evidenza dell’integralismo digitale. Questa ritualità è in gioco in molte opere di Kentridge, dove assistiamo a una specie di ritornello di Catastrophe di Samuel Beckett, nel quale emerge una sola questione: si è sicuri soltanto della propria incertezza.

‒ Marcello Faletra

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #67

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati