Dal pianto funebre alla performance. Intervista all’artista Valentina Medda

Il pianto muove il corpo, che a sua volta determina il respiro. Insieme attivano la performance che evoca un’antica pratica tradizionale del Mediterraneo affidata alle donne, nel ruolo di curatrici del dolore

Una pratica tradizionale radicata nella cultura del Mediterraneo – quella del pianto funebre – quattordici donne sarde, performer professioniste e non, guidate da un’artista e da una compositrice, uno stilista. The Last Lamentation è il progetto di Valentina Medda a cura di Maria Paola Zedda realizzato grazie al sostegno di Italian Council (XI edizione, 2022), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La performance coinvolge anche la vocal trainer e compositrice Claudia Ciceroni e lo stilista sardo Filippo Grandulli con la cooperativa La Matrioska, che si occupa di formazione sartoriale rivolta a donne migranti. Il 27 giugno la performance avrà luogo di fronte al mare di Cagliari, con l’intervento live del compositore Alessandro Olla in vista della produzione dell’opera video che sarà presentata al MAMbo di Bologna e al MAN di Nuoro nel 2024. Ma nel prossimo futuro il progetto sarà promosso attraverso presentazioni e mostre anche presso Arts Centre 404 / VierNulVier (Ghent, BE), Flux Factory (New York), Bunker (Lubiana) e presentata a Milano grazie alla partnership culturale di Careof, a Bari al BIG Bari International Gender Festival, in Puglia presso RAMDOM, Sa Manifattura ed Exmà a Cagliari. Ne abbiamo parlato con l’artista cagliaritana.

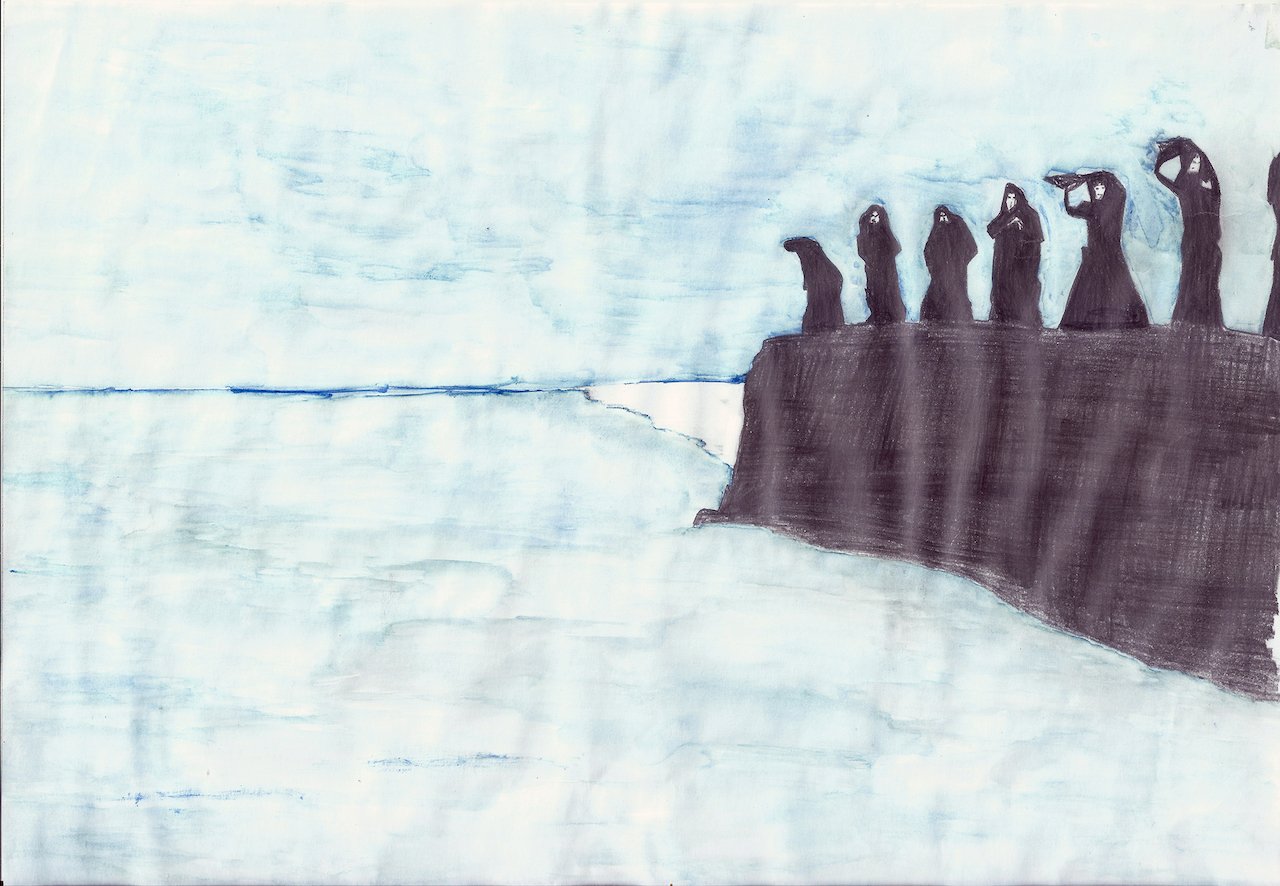

Valentina Medda, prove del pianto funebre

INTERVISTA A VALENTINA MEDDA

Quali sono i rituali a cui fai riferimento in questo ultimo lavoro?

The Last Lamentation è una rivisitazione in chiave contemporanea del pianto funebre comune al bacino del Mediterraneo, in alcuni paesi ancora in uso. In questo rituale, le donne anziane della comunità sono chiamate a piangere il morto attraverso una litania, costruendo dei versi improvvisati che tessono gli elogi del defunto. Nel teatralizzare il dolore attraverso il canto e la ripetizione di gesti semplici e parossistici, la prefica si fa carico del dolore dei familiari e di reiterare il suo stesso lutto, dando nuovo sfogo al proprio dolore. È una tradizione funebre che esiste anche in Sardegna, la mia terra.

In che modo si è svolta questa ricerca?

In più fasi e in maniera non lineare, tra residenze – il lavoro è iniziato nel 2018 con una residenza artistica al BAR di Beirut – una fase di studio dei pochi materiali etnografici e documentaristici esistenti e un periodo di ricerca di dieci giorni in Barbagia, nel centro della Sardegna, dove queste tradizioni sono vissute più a lungo che in altre aree dell’isola e dove sono ancora, in rarissimi casi, presenti.

Siamo riuscite a entrare in contatto con delle registrazioni originali e mai pubblicate di Attittos registrati negli Anni ’70.

Valentina Medda, The Last Lamentation, studio di movimento

DAL PIANTO FUNEBRE ALLA PERFORMANCE

Quale è la relazione con il dolore di noi contemporanei rispetto a quella che questi rituali del passato testimoniano?

Oggi c’è una mancanza di relazione con il dolore, una totale incapacità di farsene carico, una spinta continua e costante a rifuggirlo, scansarlo, mascherarlo o obnubilare i sensi. Si tratta ovviamente anche di una questione sociale e politica: come posso avere il tempo di stare nel dolore in una società i cui tempi sono altri da quelli della guarigione? E come posso farlo da sola, senza una rete, senza risorse affettive ed economiche? In una società dove la cura è delegata alla famiglia mononucleare monogamica e patriarcale?

E la nostra relazione alla morte?

Nella morte questo è ancora più evidente. Se la cerimonia funebre in chiesa è quanto di più vicino abbiamo alla ritualizzazione della morte, è facile rendersi conto di come quel rituale sia deficitario. Un tempo troppo breve, in cui non c’è spazio per le manifestazioni di pianto non trattenuto, le grida, i lamenti. Non siamo riuscite, neanche noi della mia generazione, noi che veniamo da percorsi politici post e transfemministi, a creare nuove forme di ritualità. Abbiamo creato reti di solidarietà e affetti e scambio, che erano e sono necessarie e fondanti, ma non nuovi simbolismi.

Valentina Medda, prove del pianto funebre

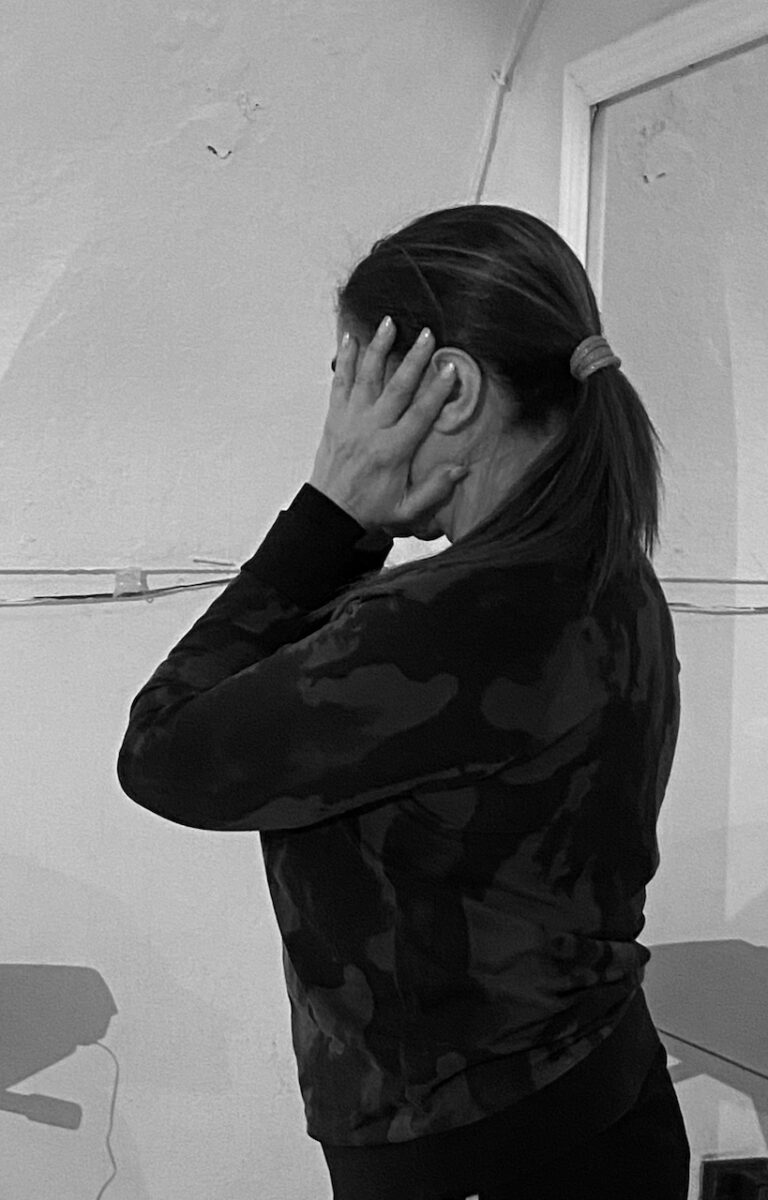

In che modo corpo e suono diventano un solo strumento in questo progetto? E come emerge il corpo della donna?

Dovevo partire dalla voce per evitare movimenti gratuiti. Il suono muove il corpo. Il pianto, muove il corpo, muove gli organi, le membra, i liquidi, e lo fa in mille modi: lo fa sussultare, lo fa scivolare verso il basso, lo fa chiudere su sé stesso, lo fa muovere in maniere oscillatorie e autoconsolatorie, o punitive. E a sua volta, questa qualità di movimento genera suono, perché determina il respiro.

Attraverso il progetto, il corpo della donna riporta al centro del discorso politico la cura, prerogativa femminile e in quanto tale sapere esautorato o disconosciuto. Così il pianto, considerato manifestazione di debolezza e relegato al domestico, rivendica una possibilità di essere protagonista della scena. Il corpo si riappropria del dolore proprio e altrui, e diventa strumento di liberazione.

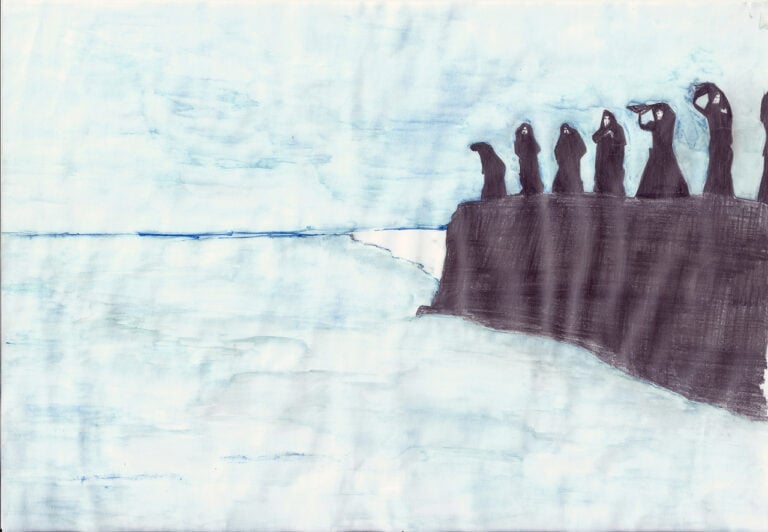

Che luogo simbolico è il Mediterraneo attraverso la lente di The Last Lamentation?

È ovviamente il luogo delle diaspore contemporanee. Un confine, uno spazio chiuso, liquido e solido al tempo stesso. Un essere ibrido, risultato di migliaia di soggettività. Un luogo di assenza e mancanza, da cui si leva un urlo silenzioso. È un mare che si è fatto corpo.

Chiara Pirri

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati