Decolonizzare il passato, il presente e il futuro. Adriano Pedrosa racconta la sua Biennale

Decolonialismo, riletture del passato e storie dal Sud del mondo: la Biennale 2024 curata da Adriano Pedrosa si preannuncia ricca di prospettive ribaltate rispetto alla narrazione occidentale. L’abbiamo incontrato per scoprire i retroscena della ricerca di Pedrosa, i suoi tanti viaggi e le sue speranze

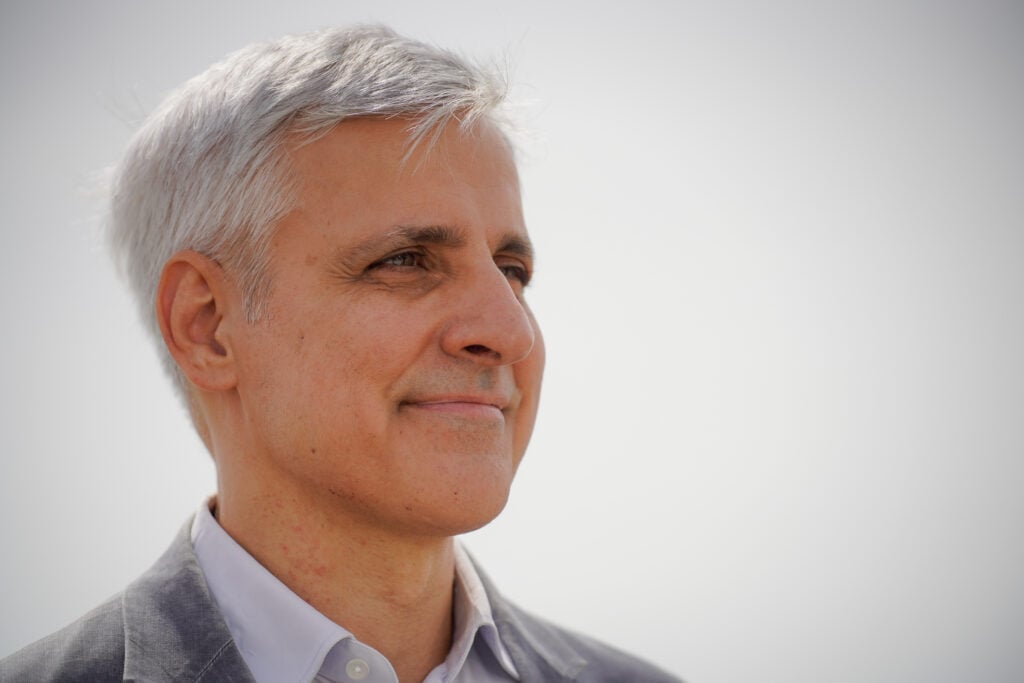

Che Adriano Pedrosa (Rio de Janeiro, 1965) non veda l’ora di tagliare il nastro della sua Biennale Arte lo si capisce da quanto poco fermo riesce a stare sulla sedia mentre parliamo. Un’energia positiva e contagiosa quella del curatore brasiliano, direttore del MASP – Museu de Arte de São Paulo e direttore artistico della 60. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, in programma dal 20 aprile al 24 novembre 2024. L’abbiamo incontrato a Ca’ Giustinian, sede della Biennale affacciata su Canal Grande, per parlare della sua mostra Stranieri Ovunque.

Sei il primo curatore della Biennale Arte proveniente dal Sud America e dichiaratamente queer. Quali responsabilità emergono dall’incontro fra il tuo background e il ruolo che sei chiamato a ricoprire?

Dico spesso che questa nomina porta con sé tante responsabilità, soprattutto perché sono il primo curatore della Biennale Arte che vive e lavora nel Sud del mondo (non solo in Sud America). Prima di me c’è stato sicuramente il compianto Okwui Enwezor nel 2015, che è stato effettivamente il primo curatore del Sud del mondo, ma all’epoca lavorava a Monaco di Baviera. Ovviamente aveva le sue responsabilità e ha realizzato una splendida Biennale; è stato senza dubbio uno dei curatori più importanti del nostro tempo. Probabilmente sono il primo curatore di una Biennale Arte di Venezia ad aver fatto ricerca sul campo a Nairobi, Luanda, Asunción, e forse il primo a farsi guidare da considerazioni come “non ho ancora inserito artisti dell’Indonesia, del Ghana…“. Ho studiato molto attentamente questi luoghi, questa era la responsabilità che sentivo più importante, molto più che selezionare artisti dalla Spagna, dalla Germania o dalla Francia, anche se ho incluso artisti immigrati che vivono e lavorano in questi Paesi.

In che modo hai organizzato la ricerca degli artisti che saranno esposti in Biennale?

Viaggiando intensamente. Dall’inizio di questo progetto ho sentito la necessità di sviluppare la mia ricerca nel Sud del mondo, viaggiando tra Sud America, Africa, Medio Oriente, Sud-est asiatico. Nel 2011 sono stato co-curatore della Biennale di Istanbul, esperienza che mi ha dato l’opportunità di esplorare quell’angolo di mondo, il Medio Oriente e il mondo arabo; da allora ho sempre cercato di sviluppare la mia ricerca in diverse aree geografiche, ma naturalmente quando si riceve una nomina come questa si ha poco tempo.

Quanto tempo hai avuto per il tuo giro del pianeta?

Meno di un anno. Si viene nominati a dicembre, forse lo sai a novembre, ma devi presentare la lista degli artisti partecipanti a ottobre dell’anno successivo. In undici mesi ho viaggiato moltissimo, ma è molto difficile esplorare luoghi per la prima volta e riuscire a farsi un’idea corretta del posto e del suo panorama artistico. Tra i Paesi che non avevo mai visitato e che ho avuto l’occasione di scoprire in quest’anno di lavoro ci sono Repubblica Dominicana, Guatemala, Angola, Kenya e Zimbabwe; tuttavia ho avuto la fortuna di viaggiare spesso nella mia vita, per cui per lo più sono tornato in luoghi che già conoscevo, come Sudafrica, Paraguay, Singapore, Filippine, Turchia e molti altri.

Il titolo che hai scelto, “Stranieri Ovunque” cela la condizione universale di “stranieri” che ci unisce al di là dei confini nazionali e continentali, ma fa ovviamente riferimento a coloro che sono percepiti come tali dal sistema dell’arte occidentale, ovvero artisti provenienti da comunità o aree geografiche finora ritenute marginali. Pensi che la retorica dello “straniero” sia ancora necessaria per offrire una tale diversità? Non è forse giunto il momento che la Biennale si ponga come esempio di inclusione senza bisogno di “giustificazioni”?

Penso che ci siano molti modi di realizzare una mostra e molte prospettive differenti per intenderla. Quella che hai indicato è sicuramente una prospettiva valida e interessante. Questa non è l’ultima né l’unica Biennale possibile. “Stranieri Ovunque” è un’espressione molto ricca e penso sia solo una traiettoria che ho ritenuto potesse essere interessante. Non sono nemmeno parole mie, ma del collettivo Claire Fontaine che a sua volta si è appropriato del nome di un altro collettivo, attivo a Torino contro il razzismo e la xenofobia, trasformandole in sculture al neon in diverse lingue. Si tratta di un’espressione con molti livelli di significato: si può leggere come “ovunque tu vada ci sono stranieri e immigrati” ma anche come “ovunque tu vada sei sempre uno straniero”. Trovo che abbia una connotazione sia poetica che politica, e persino psicanalitica; in questo senso ho pensato che fosse un buon punto di partenza. Naturalmente non si limita solo agli stranieri, agli immigrati, ai rifugiati o agli espatriati. È una mostra molto ampia, ho pensato che forse sarebbe stato troppo ridondante concentrarsi solo sullo straniero in sé: per questo l’esposizione si allarga alle soggettività queer, indigene e outsider. Ho pensato che fosse pertinente, ma vedremo cosa ne penserà il pubblico quando la mostra sarà inaugurata!

Quest’anno ricorre il 50° anniversario della Biennale del 1974, dedicata al popolo cileno che nel 1973 ha subito il Golpe di Pinochet. Fu un’occasione per discutere di fascismo e libertà. In che modo la tua Biennale affronta l’ascesa (a livello globale) dei movimenti di estrema destra, che fanno dello straniero una chiave di volta per costruire una comunicazione populista?

Credo che questa Biennale si presenti come un’alternativa a questa narrazione, una riflessione diversa. Celebriamo lo straniero, la diversità, le comunità emarginate e sottorappresentate, e penso che questa idea potrebbe non essere così attraente per i movimenti di estrema destra; ma quello che pensano non è esattamente fra le mie priorità (ride).

Pensi che la Biennale, come istituzione, porti ancora con sé dei lasciti di stampo coloniale? Se sì quali?

Credo che siano in qualche modo inscritti nella storia stessa della Biennale e sarà difficile allontanarsene. Certamente il fatto che io sia il primo curatore che vive e lavora nel Sud del mondo è un passo avanti in questo senso, e credo che il presidente della Biennale Roberto Cicutto abbia dimostrato grande attenzione, come rivela anche la sua scelta di Lesley Lokko come curatrice della scorsa Biennale di Architettura. Direi che la struttura stessa dei Giardini, dove ci sono per lo più padiglioni di Paesi occidentali, anche perché naturalmente è stata la sede delle prime edizioni della Biennale, esplicita bene questo residuo storico. Gli unici Paesi non occidentali ad avere un padiglione ai Giardini sono Egitto, Israele, Venezuela, Brasile e Uruguay. Ma credo che la Biennale, in particolare in questi anni di presidenza di Roberto Cicutto, stia cercando di aprirsi a nuove narrazioni (sia in termini di geografie che di parità di genere) dell’arte: se si guarda agli ultimi vent’anni c’è sempre stata un’attenzione nei confronti di curatori e curatrici non occidentali, rispetto a quanto succedeva negli anni Ottanta, Settanta e Sessanta, ancora molto ancorati a prospettive eurocentriche; ma la Biennale è un riflesso di quello che succede nell’intero sistema dell’arte, oggi come ieri. Tuttavia, non saprei come superare l’impasse strutturale e architettonica di cui abbiamo parlato.

“Stranieri Ovunque” con i suoi due nuclei espositivi – storico e contemporaneo – guarderà tanto al passato quanto al presente delle pratiche artistiche che si situano al di fuori del sistema occidentale. E riguardo al futuro?

È una domanda che ci si pone spesso: può una mostra puntare verso il futuro o addirittura prevederlo? Purtroppo possiamo esporre solo opere già realizzate. Al massimo il futuro fa capolino in performance che verranno eseguite dopo l’apertura della mostra, e naturalmente ci sono anche opere che vengono realizzate appositamente in occasione della Biennale. Non provo mai a prevedere il futuro, ma dico spesso che spero che la mia mostra – o meglio – la nostra mostra, tanto per gli artisti contemporanei viventi quanto per quelli del XX secolo, possa indirizzare verso nuove comprensioni dell’arte e delle sue storie. Credo davvero che si possa imparare anche dalla propria mostra; posso avere tutti i piani, le checklist e le giustapposizioni, ma spero che l’incontro concreto tra le opere una accanto all’altra in una stanza sia rivelatore per me, per il mio team e soprattutto per le altre persone (artisti, curatori, critici, collezionisti, commercianti e il pubblico in generale), che potrebbero dispiegare diversi significati e intuizioni in grado di condurci al futuro. Ma il futuro tiene necessariamente in considerazione il passato, dato che stiamo parlando di rivedere una certa storia dell’arte. Si tratta di una nuova comprensione di un passato che è largamente ignorato, tranne forse in quei contesti geografici e culturali in cui si è svolto: ecco perché dico che il XX secolo e il modernismo nel Sud del mondo sono così contemporanei e rilevanti per il presente. Non so dove ci porteranno queste nuove prospettive; spero solo che possano essere un’occasione di apprendimento e apertura a nuovi modi di pensare l’arte.

Alberto Villa

www.labiennale.org

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati