Siamo tutti interconnessi. Intervista all’artista Letizia Cariello (LETIA)

Abbiamo incontrato l’artista LETIA, tra i protagonisti della seconda edizione di “Interaction Napoli 2024”. Ci ha raccontato approfonditamente il suo lavoro fatto di interconnessioni e riferimenti che spaziano da Ildegarda di Bingen a Pasolini

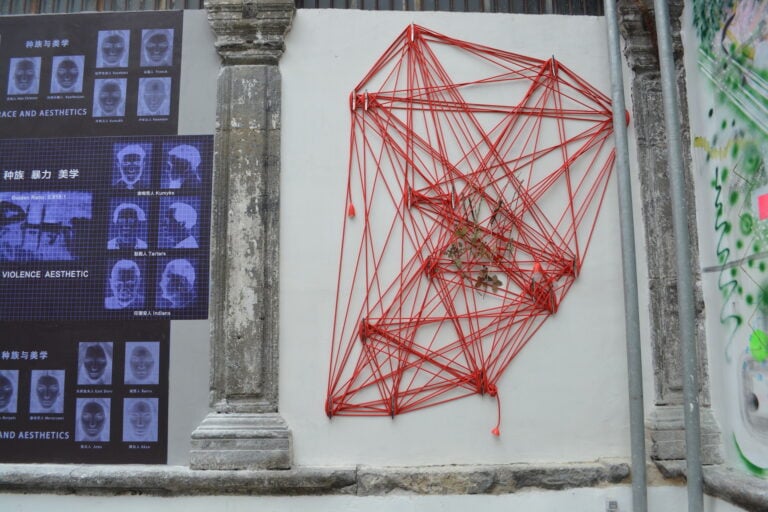

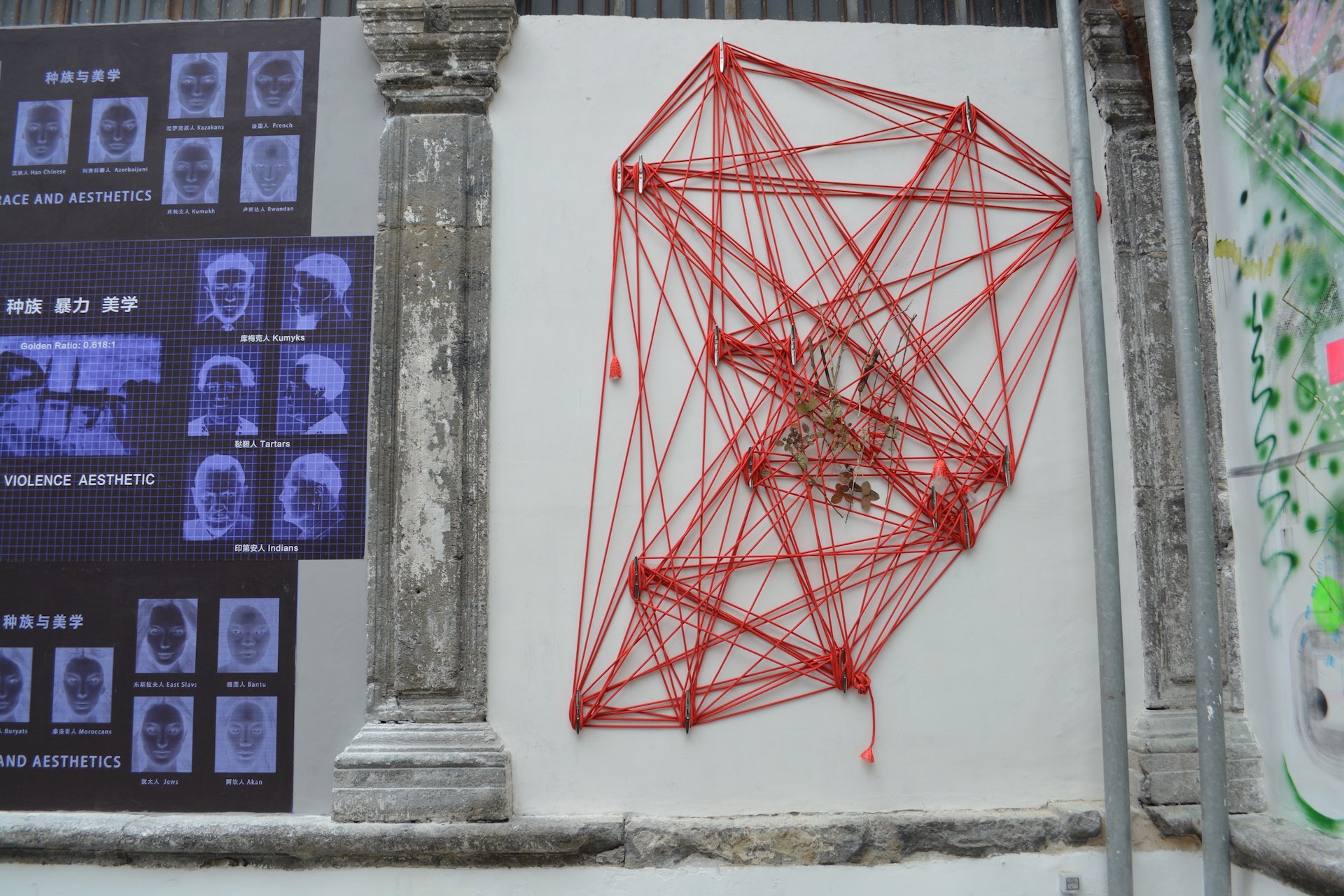

LETIA – Letizia Cariello (nata a Copparo, vive e lavora a Milano) è tra i trenta artisti e artiste internazionali della II edizione di Interaction Napoli 2024, curata da Demetrio Paparoni e organizzata dalla Fondazione Made in Cloister, votata alla rigenerazione urbana e all’inclusione sociale attraverso diverse forme artistiche, dalle arti visive alla musica, dalla cucina ai laboratori di design e artigianato. Di forte impatto, la rassegna biennale affronta il tema del rapporto con l’altro – The Other and Otherness – da diverse angolazioni, con le opere visionarie di artiste e artisti tra i quali di Andres Serrano, Loredana Longo e Morten Viskum, Zehra Doğan, Silvia Giambrone, Ximena Garrido-Lecca, Veronica Bisesti, Troy Makaza (rappresenterà lo Zimbawe alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia), Gianluigi Colin e Liu Jianhua, in parte realizzate con la collaborazione di artigiani locali ed esposte sia nell’ex chiostro piccolo della rinascimentale Chiesa di Santa Caterina a Formiello sia nella nuova sezione off-site nel quartiere napoletano di Porta Capuana: il giardino “segreto” di Re Ladislao, il Liceo Artistico Statale di Napoli e Palazzo Caracciolo (oggi hotel di lusso). Per l’occasione LETIA ha realizzato l’opera site-specific Interweavings, con l’impiego di corde rosse, bitte (usate in ambito nautico per l’ormeggio), fiori secchi e legnetti trovati ed uniti con un filo di lana rosso. La sua è una scrittura poetica che porta a riflettere sulle potenzialità degli intrecci, simbolici e reali, fisici e mentali.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Intervista a LETIA

Raccontaci la genesi di Interweavings.

La genesi delle mie opere è sempre misteriosa perché parte da un’immagine interna. In questo caso sono partita dalla parola inglese “interweavings” (intrecci) perché fa pensare anche a interviewing (intervistare), interconnettere, mettere insieme. Il senso di questo lavoro, ma anche dell’intero progetto, è una presa d’atto di un dato esistente, cioè non creato dalla mia opera ma messo in evidenza dal lavoro. Il dato esistente è che siamo tutti interconnessi. Non sono interessata alla cartolina del migrante che poi, comunque, è predigerita come lo sono le guerre e qualsiasi altra cosa oltre un certo tempo di esposizione. Mi interessa la connessione di tipo energetico. Oggi anche la fisica quantistica ci dimostra che la realtà non è solamente quella che vediamo e che quando si parla dell’altro si parla di se stessi. Che ci piaccia o meno siamo tutti dentro una stessa rete.

C’è qualcosa a cui ti sei ispirata in particolare?

In Interweavings ci sono delle corde e delle bitte, quindi si vede un’interconnessione, però l’immagine che mi «galleggiava» mentre lavoravo era quella dei mappamondi raffigurati sulle riviste che si trovano sull’aereo o nelle agenzie di viaggio dei marittimi. Mappamondi in cui sono indicate tutte le rotte che possono fare le barche o gli aerei: la mappa del pianeta è sotto e ci sono molto mare, un po’ di terre emerse e tante righe. Immagini affascinanti perché mentre le si guarda, si viene portati a viaggiare dentro e fuori di sé. Credo che sia proprio arrivato il momento di percepire che c’è una continuità tra l’interno e l’esterno, tra il nostro mondo interiore e i campi energetici esteriori, e che si possa uscire da questo abuso dei buoni motivi per prendere atto delle leggi che possono permetterci di crescere e sopravvivere. Ciò consente di assumere uno stato più importante di consapevolezza e presenza. Ci si rende conto di avere un grandissimo potere, non tanto in base ai sassi che si riescono a lanciare fisicamente; l’azione, piuttosto, dipende da come si conducono i propri pensieri. Le nostre azioni fanno parte di una catena, quindi sono interconnesse come si vede nell’opera, e producono delle conseguenze che non sono solo negative, ma possono essere anche molto positive e costruttive.

Hai fatto riferimento alla “cartolina del migrante”: le migrazioni sono uno dei temi dell’opera…

Non parlo solo delle migrazioni di chi è disperato e costretto a lasciare la sua terra per morire in mare o per arrivare in un posto dove probabilmente non troverà la salvezza, perché lì inizierà un altro tormento. La storia naturale è di migrazioni. Gli animali migrano, noi stessi dobbiamo migrare interiormente, continuare a trasformarci. Nel costruire quest’opera ho posizionato le bitte con lo stesso sistema che si usa quando si disegna, quindi guardando lo spazio e cercando di avvertire qual è il suo campo fisico. Non è molto diverso dalla prospettiva. Con questo intendo dire che non è New Age, è importante che si sappia. Ho posizionato le bitte, poi ho iniziato a lavorare con quella corda rossa, che viene tessuta per me da una ditta vicino a Brescia che realizza reti per pescatori, creando delle linee tridimensionali rosse. Ad un certo punto ho avuto l’immagine dei fiori secchi e dei legnetti che raccolgo quando cadono dagli alberi, alcuni li ho anche dipinti. Qui ho pensato ad un trapasso inteso come un attraversamento, un saluto a qualcosa che resta di una consistenza materiale che però non è la fine del vivente. “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.

Alcuni legni sono uniti da un filo rosso di lana che è proprio il caso di definire il fil rouge di tutto il tuo lavoro, pensando anche ad opere come Being There (2005), Red Goldberg (2013), Una scala appesa al cielo (2018), Thinkerbell (2021), Shlomit (2021), Cancello (2020-2021)…

Il filo rosso è venuto fuori spontaneamente. Quando lavoro ho come due canali. Uno è un canale di esercizio di conoscenza del linguaggio, ma dentro questo campo tutto quello che avviene è imprevisto e imprevedibile. Forse la cosa più paragonabile a questo modo di lavorare è ciò che fanno gli atleti. Se, ad esempio, un nuotatore deve tuffarsi sa che deve fare prima tre passi sul trampolino. I movimenti devono essere attivati in un certo modo e per farlo bisogna avere la percezione del proprio corpo interno. Si deve andare oltre ed entrare in una gestualità che sia meno egoista, nel senso che non deve essere preoccupata del risultato. Attraverso se stessi, come canale, si attiva un’azione di responsabilità come consapevolezza. Adesso la gente è pronta a sentire cose del genere, ma un tempo ricordo che se ne parlava solo in testi come quelli di Pasolini, dove la responsabilità è descritta come consapevolezza che parte dal fisico. Prima la responsabilità veniva limitata solo a un’azione che doveva essere molto chiara, avere un inizio e una fine e delle conseguenze evidenti. Mentre l’essere interconnessi – interweaving – porta a riflettere prima di tutto sul fatto che l’altro è te. Nessuna esperienza, poi, è lineare. Non ricordo nessuna vita di persone che mi hanno colpita che sia andata dritta. Ècome questo intreccio, si fanno percorsi diversi. Se vivi entri in un sistema di interconnessioni.

Che ruolo ha in questo contesto la musica, che pure è una componente fondamentale del tuo lavoro, attraverso il silenzio e il ritmo?

Il ritmo è quello dei movimenti per cui si va da una parte all’altra e la musica è il corpo. Noi siamo musica, il cuore batte, respiriamo. La musica è forse la guida migliore per capire che cosa sia realmente lo spazio, che è una condizione di esistenza che ci seguirà anche nelle nostre trasformazioni. Steiner diceva che mille anni fa eravamo tutti medium, e lui non era né uno stregone né un sacerdote ma aveva una formazione scientifica e aveva esplorato questi aspetti della musica (Rudolf Steiner, L’essenza della musica e l’esperienza del suono nell’uomo, ndr). Per me la musica è fondamentale perché attraverso il ritmo rappresenta la possibilità di unire il corpo con la condizione della terza dimensione. Il disegno è musica. Parlando di corpo e azione, mi vengono in mente molte donne del passato come Caterina da Siena che è stata una vera rivoluzionaria, Teresa d’Avila o Ildegarda di Bingen che hanno praticato un sapere e un diritto al conoscere e ad esplorare che è stato di una tale integrità e consapevolezza del proprio del corpo e dell’azione, che per loro non ha costituito un limite. Ildegarda, ad esempio, nessuno l’ha mai considerata come Leonardo da Vinci ma di fatto ha vissuto come Leonardo perché è stata medico, musicista, filosofa, esperta di erbe naturali e minerali. Per queste donne l’istinto a utilizzare il corpo era una pratica, uno strumento, un luogo di sogni. Nel libro Immagine di sé e schema corporeo di Paul Schilder lo schema corporeo è inteso come cognizione dello spazio che si può avere solo avendo prima la percezione del proprio corpo. Per via di questa disposizione intuitiva, per esempio, Maria Maddalena de’ Pazzi (autrice mistica i cuiscritti sono raccolti nell’antologia Le parole dell’estasi a cura di Giovanni Pozzi, ndr) faceva delle “installazioni” e Chiara da Rimini delle “performance” e nessuno ha alzato un dito su di loro, in un’epoca in cui le donne venivano accusate di stregoneria e mandate al rogo.

Un aspetto che accomuna queste donne al tuo lavoro è la meditazione…

Il mio modo di meditare è il lavoro. Attraverso il lavoro cerco di trovare una mia presenza che sia in coscienza, che poi è la coincidenza di un gesto con un silenzio, la parola che lega la musica, alla performance. La meditazione quindi è una pratica, un esercizio, ed è il modo per avvicinarsi all’arte in maniera spirituale ma non religiosa. Il più grosso fraintendimento è quello di prendere lo spirituale per religioso e confessionale, così si rialzano quelle vecchie barriere e ricadiamo nelle etichette e nei cliché.

Cosa ti ha portata, nel 2021, ad adottare lo pseudonimo LETIA?

Avevo capito che il mio lavoro aveva avuto un’accelerazione, era cambiato. Io stessa ero cambiata. Non ero più io che lavoravo ma il lavoro aveva raggiunto uno scalino più alto che poteva prescindere dalla mia personalità. Questo mi ha dato la libertà di dire e vedere delle cose sul lavoro che prima non dicevo né vedevo.

Napoli, in un certo senso, rappresenta anche un ritorno a casa, considerando le tue origini napoletane…

È come un approdo. La mia famiglia è di origine napoletana dal 1600, sono stati tutti scultori, orafi, incisori ma anche carbonari, rivoluzionari. Mia nonna era un’Adinolfi, una vecchia famiglia napoletana che però si era associata ai Cariello, una famiglia di scultori. L’ultimo, Andrea Cariello, era uno scultore molto amato da Ferdinando di Borbone, che però era un carbonaro. Tornare qui, per me, ha dell’incredibile soprattutto in questo momento che trovo che sia speciale per la città. Napoli è molto internazionale, ha delle potenzialità di espansione nel mondo ed è intatta. Arrivando si trovano strati sovrapposti non romani ma greci, con la presenza incredibile della Francia. C’è monumentalità e potenza, poi c’è il popolo che è una risorsa culturale, non di folklore ma di presidio.

Manuela De Leonardis

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati