Filosofia, lotta permanente, genere e razzismo: la leggenda dell’artista Adrian Piper a Milano

L'artista che nove anni fa vinse il Leone d'Oro a Venezia è ora al Padiglione d'Arte Contemporanea con una retrospettiva colossale imperniata sulla sua lotta all'ingiustizia sociale

“Fai finta di non sapere quello che sai”. I collage di uomini neri inginocchiati a terra, costretti con la faccia sul pavimento dalla polizia, sono dolorosamente familiari: a neanche quattro anni dalla morte di George Floyd, che accese l’estate 2020 con il grido di dolore di Black Lives Matter, questi lavori di Adrian Piper (New York, 1948) esposti al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano non sembrano risalire agli anni Novanta. Accanto a loro, in una brutale ma rigorosa successione, si stende una collezione di ritagli e riflessioni sulle ingiustizie del Novecento che fa male, e fa rabbia. Eppure c’è anche la gioia nella grande retrospettiva Race Traitor al PAC: la gioia dell’artista, Leone d’Oro 2015 a Venezia, di definirsi nera, nonostante le apparenze la “proteggano” e la confondano, di scoprirsi queer e di ballare.

Adrian Piper e la lotta eterna al razzismo

A vent’anni dall’ultima grande mostra dedicata all’artista newyorchese, nata nel 1984 e oggi residente a Berlino, il percorso al PAC curato da Diego Sileo ricuce sessant’anni di carriera eclettica e profondissima, “contraria” e filosofica. Perché dalla filosofia nasce e alla filosofia torna ogni cosa, nel percorso di Piper – prima donna di origine afroamericana a insegnare la materia alla Georgetown University –, che diventa lo scheletro di una critica analitica imperniata sulla lotta permanente al razzismo, alla misoginia e all’ingiustizia istituzionale e informale. Un lavoro lungo e meticoloso, non senza spunti ironici e cinici: dai primi lavori sul corpo, su Kant e sul minimalismo americano (inclusa una conversazione con Sol LeWitt in cui si spaccia per uomo, complice il nome ambiguo), si arriva allo studio della pubblicità e dei media fino a sconfinare con decisione nella critica sociale: epico il lavoro della fine degli anni Ottanta Close to Home, che tra foto e domande ficcanti agli spettatori punta a mettere in luce i rapporti di potere tra bianchi e neri: “Ti senti a disagio al pensiero di esporre questo tipo di domande sulla parete del tuo salotto?”, punzecchiano i quadri.

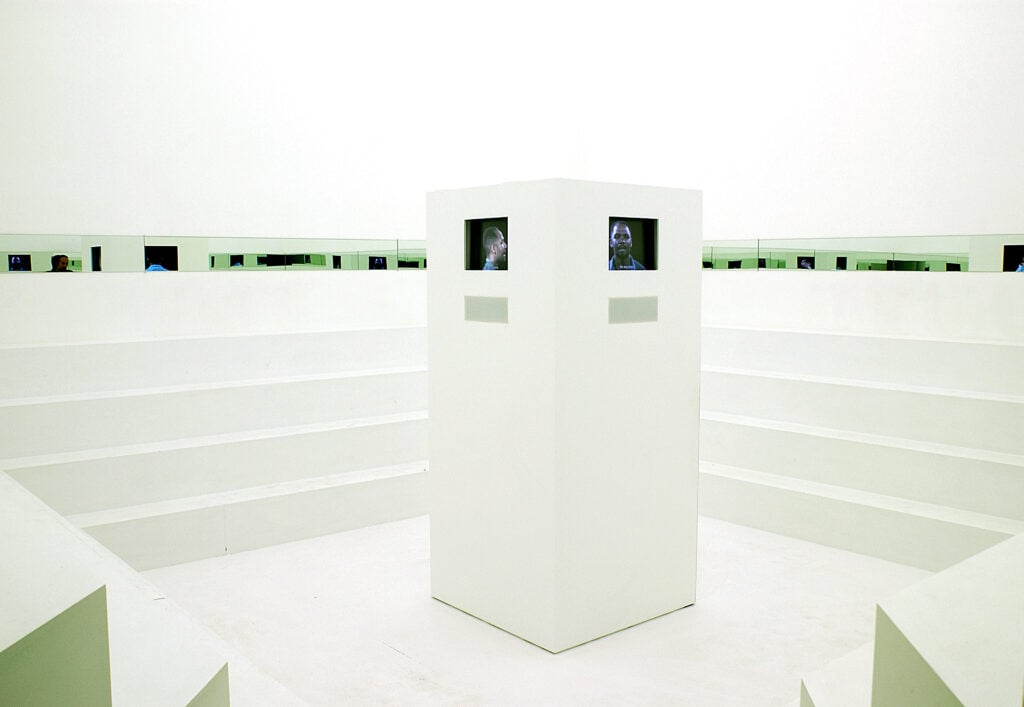

Tra installazioni ambientali, audio – come la cabina sulle guerre degli anni Settanta – e performance in video – stellari la critica del concetto del meticciato di Cornered e la negazione di beceri stereotipi ripetuta da un uomo afroamericano in un white cube asettico –, Piper crea un dettagliato universo di spiegazioni, disvelamenti ed elaborazioni concettuali degli squilibri sociali.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Adrian Piper e la gioia della queerness

Contemporaneamente al lavoro di creazione e di scrittura di testi (principalmente di metaetica) Piper definisce con ancora maggior precisione la propria identità. Dagli anni Settanta, spesso con la complicità di un florido ambiente newyorchese, fa la sua comparsa il Myhic Being, alter ego trans dell’artista con baffi, parrucca afro e occhiali da sole. Uno sfavillante inno camp e queer che si scopre prima sulla pagina delle inserzioni di The Village Voice (con stralci del suo diario da adolescente in forma di cartoon) e poi in pubblico, diventando sempre più un’entità autonoma. Elemento fondamentale, in questo processo, è la musica nera, e la rivoluzione gioiosa portata dal ballo.

Dopo aver lottato per farsi chiamare e riconoscere come donna nera e non bianca – un pensiero che spicca negli ironici bigliettini di My Calling (Card) e culmina nei poster del 2018 che danno il nome all’intera mostra –, Piper supera la stessa definizione di afroamericana: nel 2005 lascia l’America per Berlino, per non fare mai più ritorno, e nel 2012 comunica la decisione che “Adrian Piper ha deciso di ritirarsi dall’essere nera. In futuro, per utilità professionale, potreste chiamarla L’artista precedentemente nota come afro-americana”, si legge ancora sul sito della fondazione da lei aperta nella capitale tedesca. Una necessità di andare avanti, oltre che di intavolare una ironica polemica con la burocrazia, che emerge con forza nella serie Everything (iniziata nei primi anni Duemila e ancora in corso) e nel suo volume Escape to Berlin. Piper, che in un’intervista al New York Times di qualche anno fa annoverava tra i grandi traguardi della sua vita l’essere fuggita dagli Stati Uniti “salvandosi la vita”, continua così a lavorare, senza mai smettere di contestare le regole del gioco e continuando a ispirare generazioni su generazioni di artiste e pensatrici contemporanee.

Giulia Giaume

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati