Le macchine da scrivere degli artisti Agnetti e Binga tornano in funzione a Roma

All’apparenza comuni Olivetti, di fatto macchinari a metà tra opere d’arte e meccanismi indemoniati. Sono questi i mezzi con cui i due artisti espressero la loro sottile critica al consumismo

Era il 1969 quando Vincenzo Agnetti esponeva per la prima volta La Macchina Drogata, alla galleria Cenobio-Visualità a Milano. All’apparenza, si trattava di una Divisumma 14 Olivetti – calcolatrice di ultima generazione, in grado di fare persino le divisioni – ma, nella poetica dell’artista, era ben altro.

Pochi anni dopo, nel 1978, un’altra artista, Tomaso Binga (Salerno, 1931) mise a punto una serie di opere a partire da un macchinario analogo. Questa volta, si trattava di una Olivetti Lettera32. Stesso input creativo, diverse declinazioni interpretative. Oggi a Roma presso la Galleria di Erica Ravenna, i due lavori sono accostati per la terza volta.

La Macchina Drogata di Vincenzo Agnetti a Roma

Per quanto riguarda la prima macchina da scrivere (la Macchina Drogata), Vincenzo Agnetti (Milano, 1926 -1981), pur mantenendone intatta l’esteriorità, ne aveva fatto un’opera d’arte, andando a “drogare” il dispositivo, e sostituendo al suo interno i numeri con un’alternanza di lettere – vocali, consonanti e segni di interpunzione – per affrontare una riflessione critica sulla contemporaneità a partire dal linguaggio. Se infatti, in una società votata al consumismo, il linguaggio assumeva un ruolo centrale in quanto strumento indispensabile per lo smercio di beni; l’artista, destrutturandolo, rompeva questo meccanismo. Spezzando un’intesa ormai scontata, associata, sfruttata, creava uno smottamento che innescava inevitabilmente una riflessione.

La Macchina Drogata che lui stesso definì un trattato di formazione apocrifa, si inserisce nell’ambito del Teatro statico; progetto con cui Agnetti – come dichiarato nella lettera originale dattiloscritta Dal teatro statico, esposta in mostra, del 1968 – mosse una vera critica alla società di massa.

Nella prima esposizione del ‘69 de La Macchina Drogata, il pubblico era invitato ad agire con la stessa, producendo, in un’azione performativa e collaborativa, al posto di calcoli matematici, un testo dotato di suono ma totalmente sprovvisto di senso. Privando tanto il dispositivo quanto il linguaggio della razionalità. Così, togliendo all’uno la funzione e all’altro il significato, Agnetti compiva un atto rivoluzionario riportando, in un’ottica metalinguistica, l’attenzione sugli elementi originari del linguaggio, ovvero forma e suono.

I Dattilocodici di Tomaso Binga in mostra a Roma

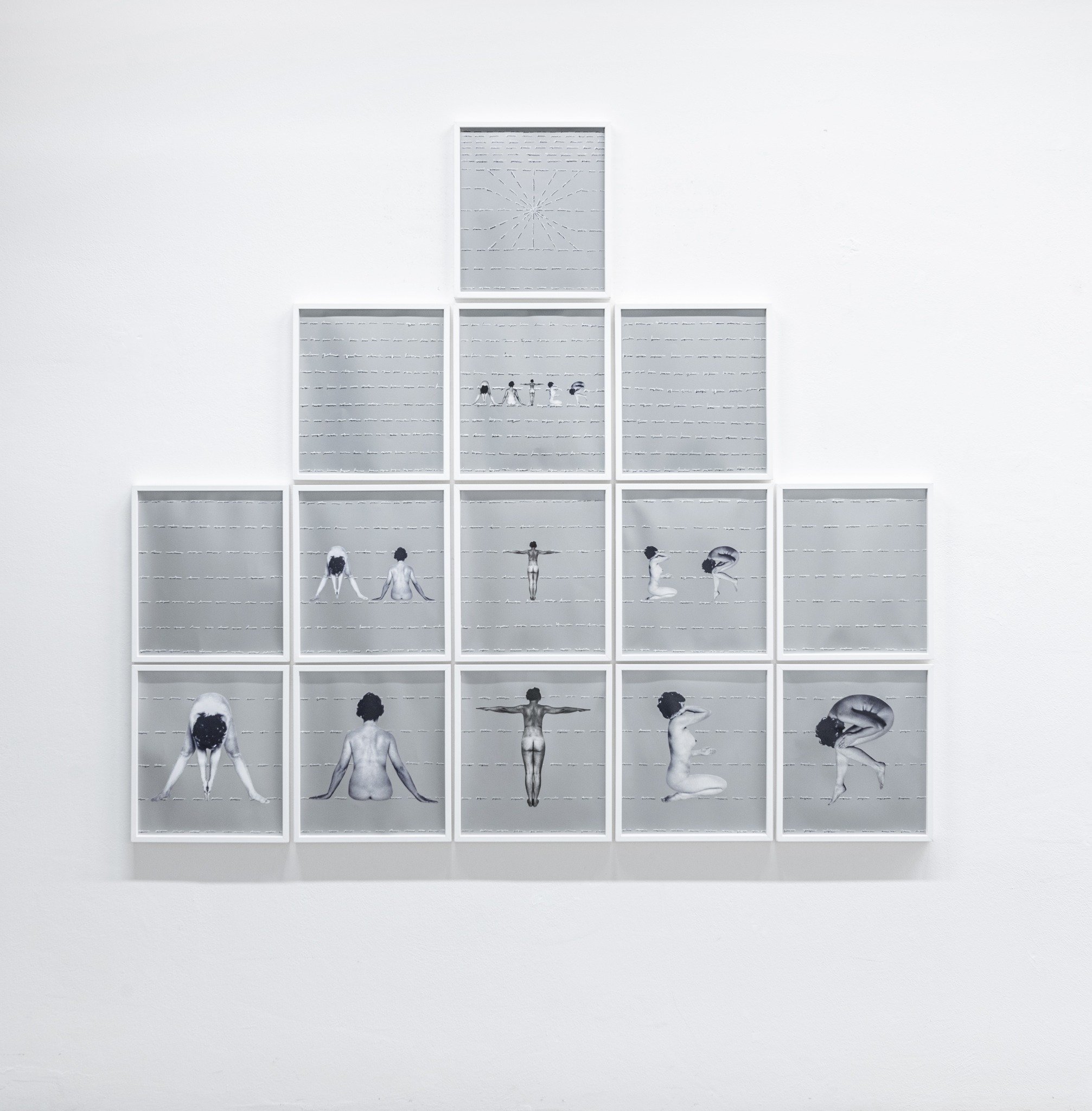

A nove anni di distanza dalla Macchina Drogata, Tomaso Binga prese a lavorare con la Olivetti lettera32, generando, da un errore di battitura dato dalla sovrapposizione casuale di due lettere, dovuta alla pressione di più tasti, l’idea per i suoi Dattilocodici. Come Vincenzo Agnetti, anche Binga crea il suo lavoro partendo da una consapevole e felice negazione della razionalità dell’Olivetti – intesa quale simbolo del progresso – data dalla sfacciata disobbedienza a tutti i principi enumerati nella Guida tecnica per l’uso razionale della macchina da scrivere, in cui la prima raccomandazione era proprio quella di porre la massima attenzione nel percuotere decisamente i tasti e lasciarli liberi. Come scrive il curatore Giuseppe Garrera: “Nei dattilopoemi o dattilocodici di Tomaso Binga i principi di dattilografia vengono oltraggiati gioiosamente, trasformando, grazie alla casuale sovrapposizione di due grafemi, la scrittura in opera d’arte”.

I Dattilocodici di Tomaso Binga si vanno così popolando di immagini evocative che ricordano culture antiche, simboli araldici; ma anche ideogrammi giapponesi per il loro riappropriarsi del linguaggio a partire dalla forma.

La critica al consumismo nelle opere di Agnetti e Binga a Roma

Nell’ordine e precisione che li contraddistingue, i Dattilocodici di Tomaso Binga contengono da una parte una componente ornamentale, dall’altra un riferimento alle arti femminili, come il ricamo la tessitura, l’orlatura di stoffe e tele con cui si andava a consolare e ingentilire l’esistenza. Tuttavia, se in questi due elementi sicuramente c’è – come nota il curatore Garrera – la volontà di ingentilire gli strumenti della scrivania, prettamente razionali, maschili e freddi, forse si può ritrovare anche, come in Agnetti, una sottile critica, sotto forma di gentile parodia, a quella stessa società consumistica che negli anni Settanta stava crescendo. I Dattilocodici, negando la funzione della macchina da scrivere, la trasformano in altro da sé, ovvero in qualcosa di irrazionale, in quanto privo di utilità.

Per quanto la presenza dell’elemento tecnologico nelle ricerche di Agnetti e Binga possa far pensare a un’anticipazione di quanto accade oggi con l’intelligenza artificiale, i due artisti, più che affidarsi alla macchina per creare le loro opere, ne dimostrano i limiti. E lo fanno sottolineando che la creatività è una prerogativa assolutamente umana e, in questa apologia dell’errore, come scrive Garrera, prefigurano piuttosto “l’arte dell’interferenza, che fa del disturbo, del rumore, dello scarto visivo, dell’inceppamento, del black out, del difetto ed errore, il principio di destabilizzazione del visibile e della dittatura della narrazione del mondo”.

Negli anni, i “giochi” del linguaggio di entrambi gli artisti si sono evoluti; le loro ricerche sono proseguite in parallelo, per incontrarsi grazie all’attenzione della Galleria Erica Ravenna. La prima volta è accaduto nel 2023, poi in occasione di Miart23 e, infine, nella mostra attualmente in corso a Roma, in cui si possono ammirare magnifici lavori, per lo più inediti, dei due artisti.

Ludovica Palmieri

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati