Che cos’è un capolavoro. Sul Padiglione Germania alla Biennale

Il progetto di Yael Bartana e Ersan Mondtag attraversa la storia della Germania, la morte e il fallimento del sogno europeo, senza didascalia né retorica. Tra cinema, poesia e intersezioni spazio-temporali

Ero ciò che potevo, sono quello che ho saputo fare.

Si può rinascere, senza cadere.

ISABELLA SANTACROCE,

MAGNIFICAT AMOUR (2024)

Non è affatto detto che l’arte contemporanea debba per forza essere insopportabilmente noiosa. Il Padiglione della Germania alla Biennale di quest’anno dimostra, se davvero ce ne fosse bisogno, che anche oggi l’arte può essere esplosiva, struggente, coinvolgente, commovente, disorientante, misteriosa e sublime, sì, sublime. Che ti può prendere e scagliare in una zona dove all’inizio – e magari alla fine – non vorresti essere, dove provi fastidio, disagio, ma poi ci vuoi tornare ancora e ancora perché scopri di non poterne più fare a meno. Che può catturarti il cervello e sbatacchiarlo qua e là… che può farti venire voglia di piangere e ridere allo stesso tempo – e poi la sera mentre stai bevendo non smetti di pensarci…

Dunque, decisamente non una cosa qualunque appesa al muro.

Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro.

Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro.

Il progetto di Yael Bartana e Ersan Mondtag a Venezia

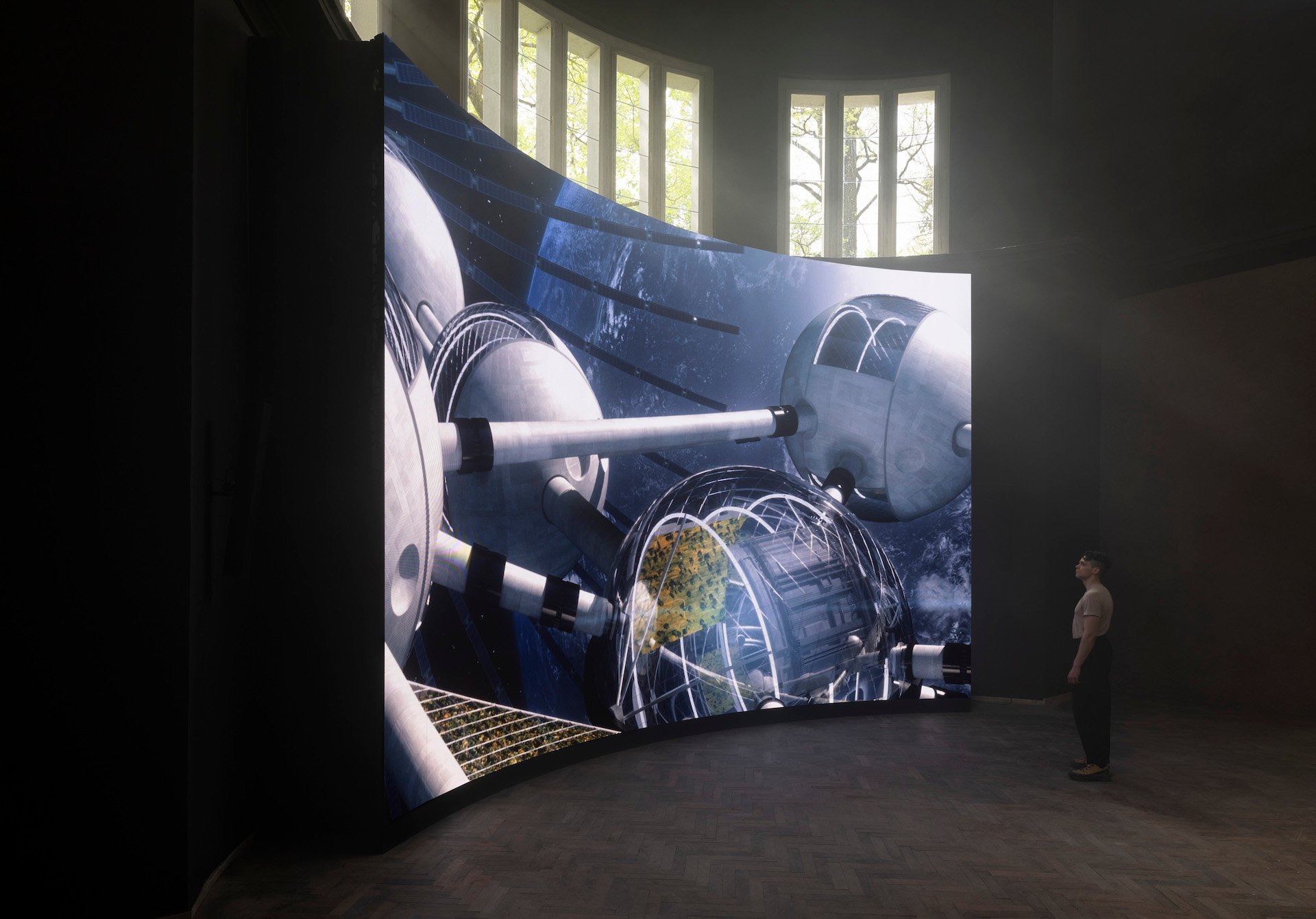

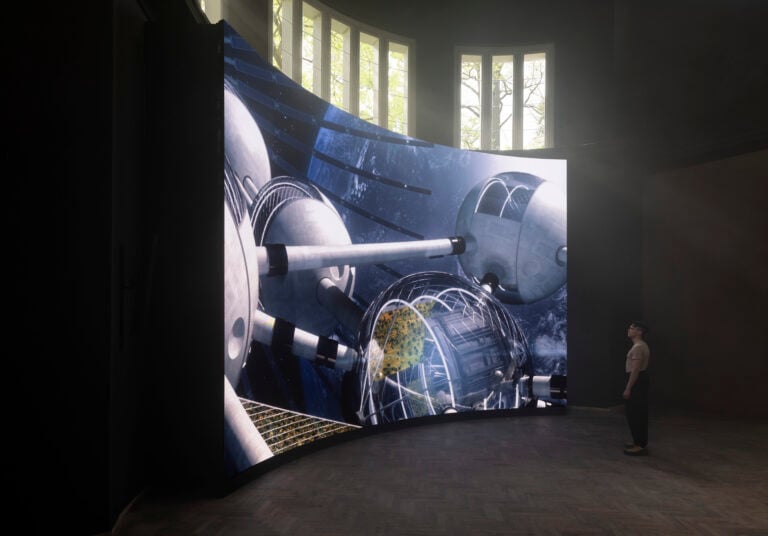

Yael Bartana e Ersan Mondtag hanno realizzato qualcosa di unico e potente: il progetto è composto in realtà da due opere, quella dedicata all’astronave Generation Ship di Bartana e Monument eines unbekannten Menschen di Mondtag, talmente ben correlate e intrecciate da sembrare, a tratti, un unico lavoro.

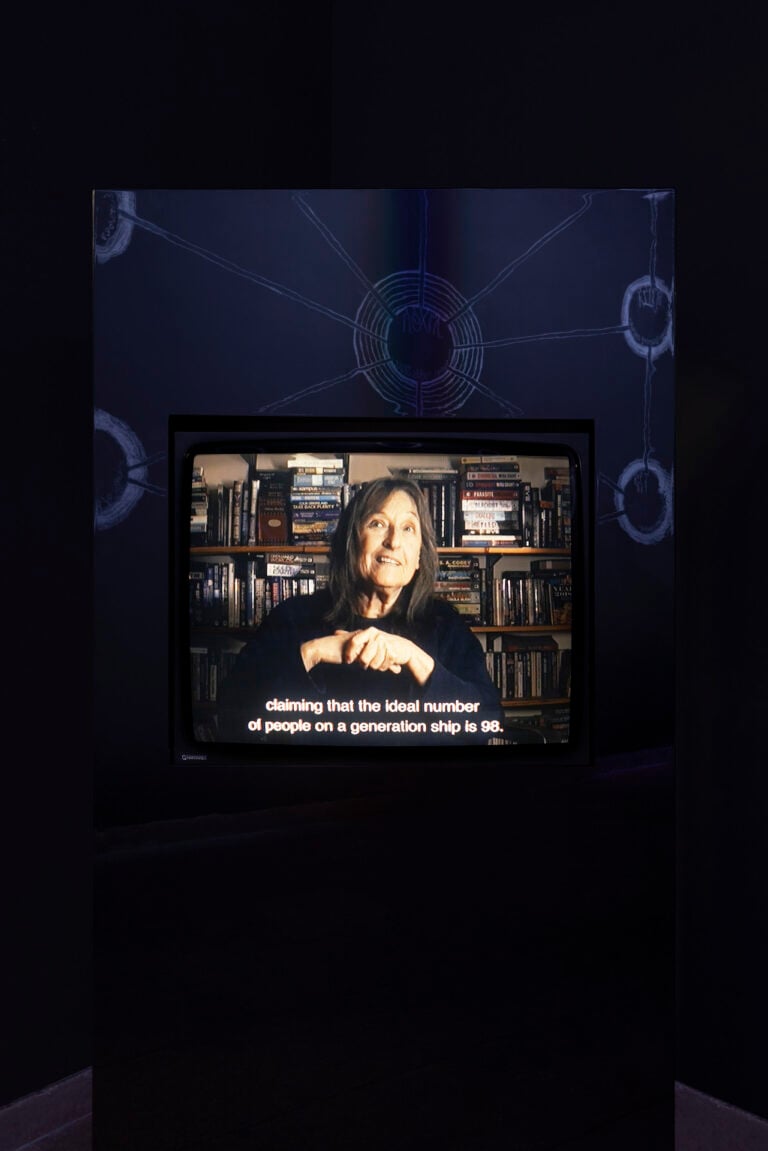

Light to the Nations è il modello della nave spaziale progettata da Bartana e destinata a trasportare l’umanità verso lontane galassie; il video Farewell ritrae una cerimonia pagana con danzatori e maschere di animali in un bosco di notte, l’addio prima della partenza nel cosmo (forse un po’ troppo in stile Leni Riefensthal…). La disposizione delle sfere che compongono l’astronave ricalca invece quella delle dieci Sefirot della Kabbalah ebraica, a loro volta abbinate a parole-chiave e valori contemporanei (The Generation Ship Topography): così, dietro la Keter/corona (che ospita il quartier generale), troviamo Binah/comprensione/ingegneria, Gevurah/potere/centri di apprendimento, Hod/splendore/patrimonio & storia, Tiferet/gloria/spazio pubblico, Malkuth/regno/riciclo, Yesod/fondazione/cabine, Netzach/eternità/agricoltura, Chesed/gentilezza/centro medico e Chokhmah/saggezza/cosmologia.

Il padiglione tedesco alla Biennale di Venezia

Al centro del Padiglione, l’opera monumentale di Ersan Mondtag all’interno di un edificio combina installazione, performance, video, scultura, musica, poesia e rituale collettivo in maniera articolata, profonda e innovativa. L’ispirazione viene da un poema di Bertold Brecht, che sulla scorta della pratica di onorare il “milite ignoto” invita a “una cerimonia per onorare finalmente / il Lavoratore Ignoto / delle grandi città nei continenti popolosi”, le cui tracce si perdono nell’anonimato.

Salendo le scale a chiocciola, prende così vita una realtà domestica in cui si muove una famiglia di spettri (padre, madre e tre figli) nella Berlino Ovest degli anni Sessanta e Settanta. Scopriamo che questi frammenti di esistenza che improvvisamente si animano sono quelli, trasfigurati, che partono da vicenda biografica del nonno dell’artista, Hasan Aygün, emigrato da una povera regione rurale a est di Ankara ed impiegato per decenni nella compagnia Eternit, che causerà la sua morte per cancro ai polmoni dopo la chiusura della fabbrica e la proibizione del materiale.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Il miracolo economico dell’Eternit

L’Eternit, uno dei simboli del “miracolo economico” tedesco e successivamente uno dei massimi paradigmi delle distorsioni dovute all’industrializzazione, diventa a sua volta metafora della vita, che sa trasformarsi da sogno a trappola e viceversa: i pezzi di Eternit sono come i dettagli e le storie che vediamo squadernarsi davanti a noi, come questi personaggi che quasi posseduti ci attraversano con lo sguardo e ci passano accanto senza vederci. La polvere di Eternit è la polvere del tempo, delle scelte sempre sbagliate che guidano i passaggi da un luogo all’altro, da un’epoca all’altra del ricordo individuale e collettivo. In questa intersezione spaziotemporale continua (l’astronave intanto sta partendo sul megaschermo inquadrato dalla finestra e dalle tendine impolverate e stinte…) si sente ovviamente l’influenza della serie televisiva tedesca Dark (2017-2020) creata dai tedeschi Baran Bo Odar e Jantje Friese. Avanti e indietro nel XX e nel XXI e nel XIX secolo (2019, 1953, 1986, 1921, 2053, 1888), nella cittadina di Winden, alla ricerca di un senso che sfugge continuamente.

Morte e fallimento del sogno europeo

Fra tragedia e catarsi, si percepisce la morte e il fallimento del sogno europeo – senza didascalia né retorica, per fortuna -, ma anche il desiderio potente di rinascita sottolineato dalla musica turca che fa danzare genitori e figli liberandoli da giogo di una quotidianità meccanica e di una schiavitù industriale, così come dal vecchio che in cima al palazzo si libera, nudo, dal suo sudario e si affretta verso la scala, e dalla Generation Ship galleggiante nello spazio lì fuori che promette di portare altrove le speranze di un’umanità travagliata dalle sue memorie, dai suoi traumi e dalle sue cadute.

Christian Caliandro

Gli episodi precedenti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Lettera, la newsletter quotidiana Non perdetevi il meglio di Artribune! Ricevi ogni giorno un'e-mail con gli articoli del giorno e partecipa alla discussione sul mondo dell'arte.

Christian Caliandro

Christian Caliandro (1979), storico dell’arte contemporanea, studioso di storia culturale ed esperto di politiche culturali, insegna storia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. È membro del comitato scientifico di Symbola Fondazione per le Qualità italiane. Ha pubblicato “La…