In dialogo con l’artista Alice Guareschi

Mentre è ancora in corso la sua ultima mostra fotografica al PAC di Milano, abbiamo discusso con l’artista per fare luce sulla sua poetica e sulla sua ricerca che porta avanti fin dagli inizi del Duemila

In un percorso artistico originale e coerente iniziato intorno al Duemila, Alice Guareschi espone a Milano con la mostra Je m’appelle Olympia, nella Project Room del PAC di Milano fino a metà settembre 2024. L’artista ha inoltre da poco ha concluso una mostra personale a Roma, Giorno, nello Spazio Treccani Arte. Una visita nel suo studio ha suscitato le considerazioni che seguono, diventate sollecitazioni perché l’artista potesse chiarire in prima persona i motivi di fondo del suo lavoro.

In dialogo con l’artista Alice Guareschi

I titoli delle tue opere portano a lavori con differenti formalizzazioni, che possono manifestarsi con una ‘sentence’, oppure concretizzarsi in una struttura installata nello spazio. E questo può succedere anche in tempi molto diversi, a volte distanti anni.

Il titolo di un lavoro è una chiave di lettura, un punto di osservazione che mette in prospettiva l’opera. Un indizio, una soglia. Mi è capitato spesso di usare lo stesso titolo per lavori realizzati a distanza di tempo uno dall’altro, o con tecniche e materiali molto diversi tra loro, proprio perché le parole contengono al loro interno più immagini, possono suonare in modo differente a seconda del contesto.

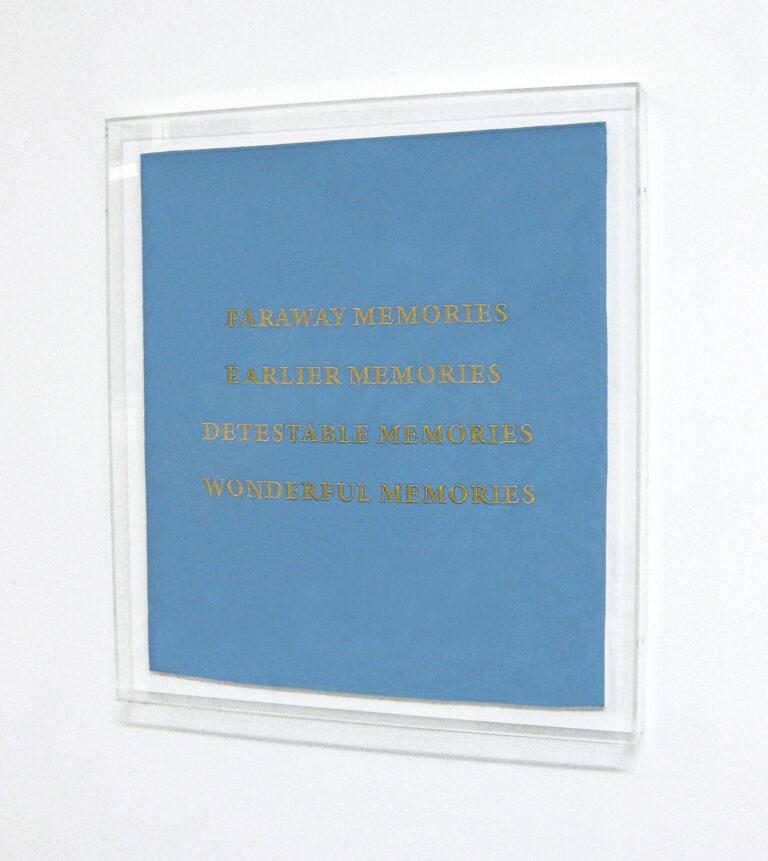

A volte, nei lavori testuali, titolo e contenuto dell’opera intenzionalmente coincidono, a volte invece il titolo è usato per creare un’intercapedine, uno spazio vuoto tra lo spettatore e l’oggetto, dove i significati possono circolare in modo libero ed essere senz’altro più di uno. Altre volte ancora è l’aggiunta di un sottotitolo a dare un’inclinazione particolare al significato di per sé neutro di una parola o di una frase, o a suggerire una direzione dello sguardo. Il linguaggio, in senso lato, è senz’altro un elemento centrale nel mio lavoro, che è di matrice concettuale. La materia arriva sempre dopo. Alcuni esempi di titoli che nel tempo ho utilizzato per lavori diversi: Behind Words, Local Time at Destination, Distance becomes the secret language with which the conversation takes place, I giorni e le ore, Public Signs Daily Gestures.

È come se nelle tue opere alcuni nuclei concettuali fossero costanti.

Con il mio lavoro, e tramite la scrittura, mi interessa riflettere sul nostro rapporto con lo spazio e con il tempo, le due coordinate che organizzano e strutturano la nostra esperienza del mondo. Giovanni Anselmo, in un’intervista del 1972, ha detto: “Negli ultimi tempi ho fatto spesso opere la cui origine deriva da idee che a volte riguardano il tempo nel suo significato più ampio, oppure l’infinito, l’invisibile, o il tutto, forse semplicemente perché sono un terrestre, e quindi limitato all’interno del tempo, dello spazio e del particolare”. Credo sia inevitabile farlo, o almeno anche per me lo è. Altre questioni centrali nel mio lavoro sono quelle della memoria e della potenzialità, passato e futuro che si intersecano nel tempo presente, con un fuoricampo attivo e potente che a volte spinge da dietro, a volte chiama in avanti. A proposito di coordinate, mi piacciono aperte, imperfette. Recentemente, nel 2024, ho realizzato due scritte al neon di colore bianco: la prima è una parola inglese d’uso colloquiale, hereish – “più o meno qui”, composta dall’avverbio here e dal suffisso –ish, che conferisce al primo un valore di approssimazione – e la seconda è una frase palindroma. Ossia yet not yet (“ancora non ancora”), dove è invece il tempo a entrare in un movimento spiralico capace di tenere insieme il passato e il futuro, nel presente.

Qualche opera in cui si ritrova il tema di queste coordinate?

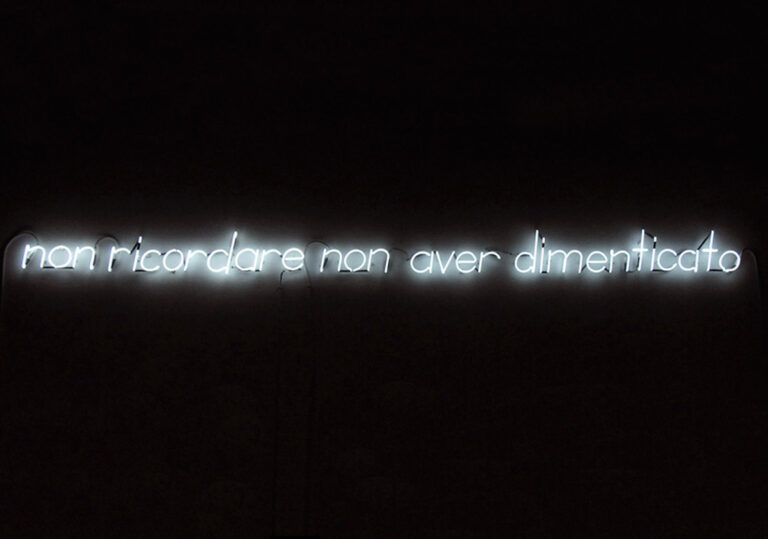

Uno tra i miei primi lavori scultorei è Rosa dei venti (già stella dell’incertezza della direzione), del 2005. Una figura mobile, estendibile, esplosa, senz’altro incapace di indicare una rotta precisa, ma che conserva però nella sua forma tutti e quattro i punti cardinali, e dunque porta con sé in potenza ogni direzione possibile. Sempre dello stesso anno è 2005, un calendario ritagliato e poi ricomposto in una lunga striscia di carta, avvolta come una bobina, simile a un metro, dove la misurazione del tempo e la sua durata vengono paradossalmente tradotti in lunghezza, trasposti nel sistema metrico-lineare. Del 2009 è invece il neon bianco Non ricordare non aver dimenticato: è bastato togliere una virgola da un frammento di frase letta in un testo di Marguerite Duras per far collidere due stati d’animo apparentemente antitetici, leggerezza e consapevolezza, che moltiplicati tra loro creano lo spazio per un possibile modo presente. Come in matematica, meno per meno fa più.

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

La fotografia secondo Alice Guareschi

A proposito di fotografia, non sei necessariamente tu ad agirla. Dici infatti che la tua fotografia è time based.

Ho parlato di fotografia time-based a proposito della serie fotografica Je m’appelle Olympia. Le sedici immagini che compongono il corpus sono state scattate all’OIympia Music Hall di Parigi lo stesso giorno in cui ho attivato dal vivo un’azione per luci di sala nell’ambiente vuoto, secondo una partitura scritta per le tredici piste luminose presenti in modo permanente nell’architettura. La serie fotografica non è una documentazione della performance, ma una diversa forma, autonoma, dell’idea che ci sta dietro: attivare il teatro in assenza di spettacolo, far sprigionare un’energia accumulata nel tempo, dare voce alla memoria dell’edificio. La durata della performance dal vivo è così tradotta in una sequenza sintetica di immagini, un distill di fotogrammi capace di restituire l’idea di un movimento nel tempo. La componente meramente tecnica dell’atto fotografico non mi interessa: per realizzarle ho infatti coinvolto un fotografo professionista che ha scattato le foto in medio formato, su mie precise istruzioni. Il senso e la forza del lavoro stanno nel prima — l’idea — e nel dopo — la selezione, la postproduzione, il montaggio. Nel cosa fai dire alle immagini.

Nella tua pratica artistica, sei tu ad agire con la telecamera, ma non ti interessa un particolare controllo tecnico, una scelta molto meditata delle inquadrature. Punti a cogliere delle situazioni, riprendi lo spazio, la persona. E non ti avvali di un montaggio filmico convenzionale. Corretto?

Con il video ho un rapporto del tutto diverso, molto personale. È stato il mio primo strumento di lavoro come artista, la prosecuzione spontanea e senz’altro (per fortuna) anche un po’ spericolata, all’inizio, di un desiderio e di una tensione verso il fare. Sono un’artista autodidatta, ho una laurea in Estetica con tesi sul cinema sperimentale e vengo da studi classici: quello che so l’ho imparato guardando il lavoro degli altri, cercando e continuando a cercare nello straordinario patrimonio culturale le cose di cui avevo bisogno per trovare e affinare un mio linguaggio. Anche se fatto di immagini, parole e suoni, il cinema per me è del tutto simile a una forma di scrittura autografa: si scrive in prima persona, non è un gesto delegabile. Come si può intuire, non ho un particolare interesse per l’intelligenza artificiale…

Questo non significa che non si possono utilizzare materiali già esistenti o di altri, anzi, ma – come dicevo prima a proposito della fotografia – sono la grammatica, la sensibilità e lo sguardo dell’autore a creare il senso e la bellezza di un testo filmico. Le opere video che ho realizzato fino ad ora sono tutte il frutto di un incontro: con una persona (Alberto Grifi, Richard Nonas, Corrado Levi), o con un luogo (ad esempio i confini di Milano, una spiaggia della costa adriatica in inverno, o la Pianura Padana immersa nella nebbia). Sono dialoghi, conversazioni. Ho sempre preferito utilizzare strumentazioni leggere, low-fi, lavorando in solitaria, consapevole di sacrificare molto in termini di alta definizione dell’immagine e del suono, ma guadagnando in libertà di movimento, invisibilità, possibilità di improvvisare, leggerezza. Come spettatrice guardo cose molto diverse tra loro, ma i film di riferimento per me, e quelli che mi interessa fare, rientrano in un’idea di cinema diretto, strutturalista, poetico, amatoriale, nel senso alto che dava alla parola Stan Brackhage.

Il linguaggio e la sensibilità di Alice Guareschi

A unificare il tutto nelle tue opere c’è una particolare sensibilità. C’è un’attitudine che ti fa soffermare sul senso e sul linguaggio, che porta a sospensioni su espressioni in uso, su significati correnti, su situazioni in atto.

Il vocabolario è un universo fantastico, pieno di sfumature e stratificazioni, e con l’insieme delle diverse accezioni d’uso e fraseologie contiene in potenza tutto il mondo che conosciamo.

La relazione con il linguaggio, e il piacere che può generare, si colloca per me in una dimensione molto intima. L’uso che ne facciamo, invece, ha sempre un risvolto anche politico. Nelle mie opere ho usato lingue diverse, l’italiano, il francese e l’inglese, a seconda di dove mi trovavo e in quale lingua ho incontrato il testo. L’inglese ha grande capacità di sintesi e plasticità, mentre l’italiano risuona in me in modo più profondo. Nel mio lavoro mi piace estrapolare frasi da un discorso o da un testo scritto, ricollocarle in un contesto diverso per vedere come suonano, o dare loro forza plastica. Mi interessano i possibili fraintendimenti, i neologismi, le frasi palindrome (giorno dopo giorno, yet not yet), gli errori che aprono un varco a qualcos’altro (passangers to be seated during the voyage).

Insomma, come direbbe Moretti: “Le parole sono importanti!“.

Giulio Ciavoliello

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati