Palermo celebra Picasso. Una mostra a Palazzo Reale con un focus sull’opera grafica

Incisioni, ceramiche, dipinti. 84 opere, quasi interamente provenienti da un’ importante collezione straniera. Palermo omaggia Pablo Picasso, grazie a una nuova partnership siglata dalla Fondazione Federico II. Fino al 4 maggio 2025

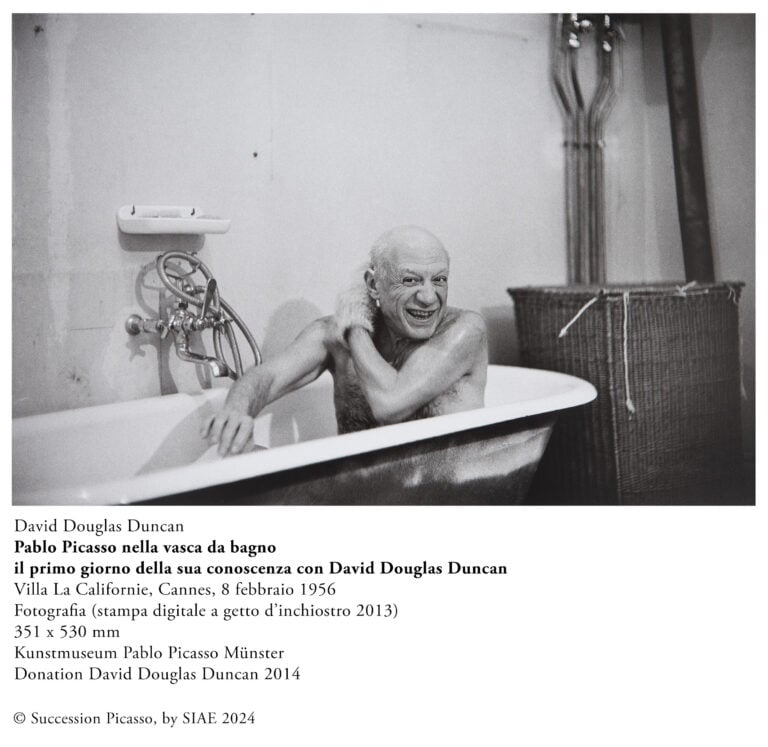

È un Picasso giocoso, sorridente, istrionico, raccolto nell’intimità della sua dimora e immerso nell’entusiasmo quotidiano del lavoro, quello che l’obiettivo di David Douglas Duncan restituisce con una lunga serie di fotografie. Le scattò nel 1957, su suggerimento dell’amico comune Robert Capa, convinto che una sintonia tra i due sarebbe nata. E così fu. L’inizio del rapporto tra il genio catalano e l’affermato fotoreporter americano avvenne nel più spontaneo e improvvisato dei modi, in quella villa-atelier di Cannes, detta “La Californie”, dove Picasso viveva insieme alla giovane moglie Jaqueline e ai figli Paloma e Claude: piccolo, canuto, energico, un volto cinematografico dagli occhi di fuoco, il pittore aveva 76 anni, a dispetto di quell’energia creativa e vitale così potente da attraversare senza filtri l’obiettivo. Picasso accolse Duncan con entusiasmo, infischiandosene dei formalismi e dell’irruzione a sorpresa; era nudo, in vasca da bagno: qui si consumò il primo scatto, il primo atto di fiducia tra i due, a sigillo di un’intesa che sarebbe durata 17 anni, fino alla morte dell’artista.

Il genio di Picasso a Palazzo Reale di Palermo

Un’ampia serie di queste fotografie apre l’esposizione Celebrating Picasso, curata da Markus Muller e organizzata a Palermo dalla Fondazione Federico II, nelle Sale Duca di Montalto di Palazzo Reale. Una mostra nella mostra, che del grande artista spagnolo offre un fulmineo affresco umano: Picasso che dipinge una ceramica, Picasso travestito da clown, Picasso che insieme alla moglie riordina decine di tele, Picasso con il bassotto Lump sulle ginocchia o che posa con i suoi cari in salotto. È l’immagine di una routine lieta, pervasa di affetti e dedizione all’arte, ma è in quello sguardo magnetico che si legge già una complessità interiore straordinaria.

Intorno al Picasso passionale, egocentrico, dispotico, eccentrico, generoso, volitivo, inquieto e romantico, molto si è scritto. Un “temperamento malinconico e drammatico – come scrisse l’amico Guttuso – volto a tutte le imprese eccessive e pronto a tutte le dolcezze. Ogni suo quadro testimonia questo suo temperamento violento e carezzevole insieme”. Di un così denso universo intimo e intellettuale, traboccante di ossessioni, paure, ansie, pulsioni e ispirazioni colte, la sua eterogenea produzione artistica restituisce un catalogo poderoso. L’arte di Pablo Picasso, onnivoro consumatore di immagini, osservatore instancabile, collezionista di opere, oggetti, libri, fotografie, fu il frutto di una costante e personalissima elaborazione del reale, tra sentimento della storia e urgenza di misurarsi con l’attualità, tra studio di mitologie classiche, temi e iconografie del passato, e una pervicace volontà di rottura e sperimentazione.

La Suite Vollard e le opere di Münster

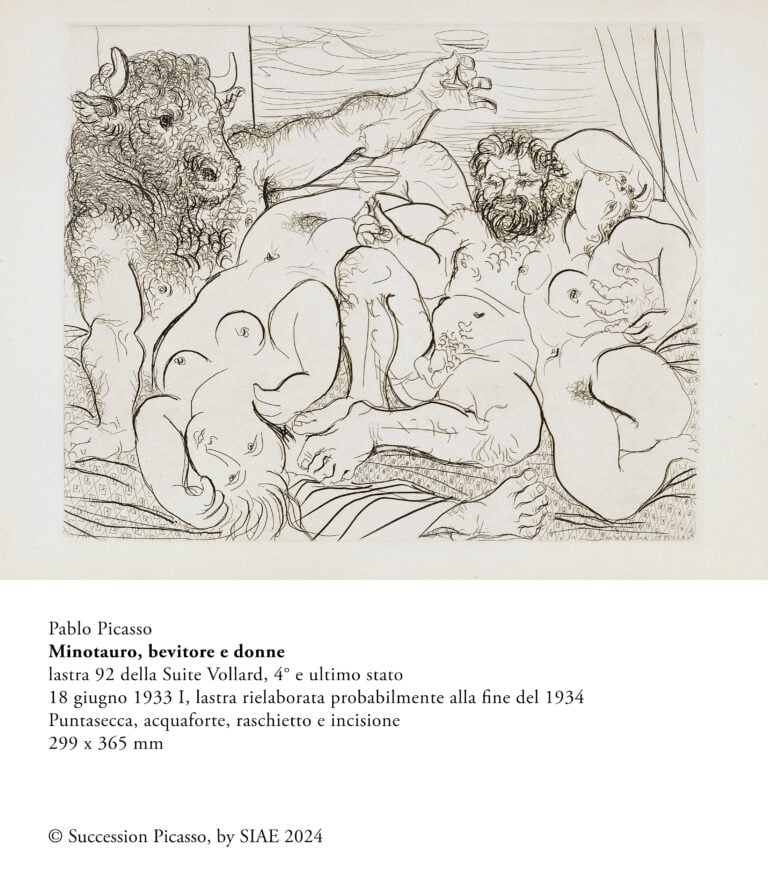

Tale profondità e ampiezza d’orizzonti è già tutta racchiusa nella Suite Vollard, celebre raccolta di incisioni, di cui la mostra presenta a inizio percorso 6 esemplari, provenienti – come quasi tutte le opere – dal Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster. Realizzata tra il 1930 e il 1937, la serie è composta da 100 stampe, inclusi tre ritratti di Ambroise Vollard, il grande gallerista ed editore, fra i primi e più ardenti sostenitori di Picasso: fu lui a commissionargli l’imponente produzione grafica, per farne un’esclusiva pubblicazione editoriale. Gli altri 97 soggetti, straordinario documento autobiografico, affondano le mani e la memoria fra temi e suggestioni che appartengono alla dimensione personale a artistica di Picasso, tra eros, thanatos, polemos: il senso della battaglia e del vigore, la violenza, la sessualità e l’amore, la guerra e la morte, la tensione tra maschile e femminile, l’ambizione, l’angoscia e il desiderio di immortalità, l’artista e il suo rapporto con l’opera e con la modella.

Il progetto di Vollard però non andò in porto: l’uomo morì nel 1939 per un incidente d’auto; con lo scoppio della guerra tutto sembrò naufragare definitivamente. Le opere, a cui Picasso aveva lavorato con particolare trasporto tra le stanze del Castello di Boisgeloup, in Normandia (dove si era trasferito nel 1930), restarono chiuse nei depositi dello stampatore fino alla fine del conflitto mondiale, per essere recuperate agli inizi degli anni ’50 con l’istituzione dell’Ambroise Vollard Estate e l’intervento scientifico dello storico dell’arte Hans Bollinger, il quale le suddivise in 7 sezioni, le stesse con cui furono finalmente pubblicate: The Plates, Battle of Love (Rape), Rembrandt, The Sculptor’s Studio, The Minotaur, The Blind Minotaur e Portraits of Ambroise Vollard. Le stampe in mostra a Palermo si concentrano sulla figura del minotauro, un topos della produzione picassiana, e su quella di Rembrandt, uno dei maestri classici – insieme a Goya, Poussin, Velázquez, Délacroix, tra gli altri – che il catalano studiava, venerava e che spesso citò nelle sue opere.

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

Le incisioni di Picasso in mostra a Palermo

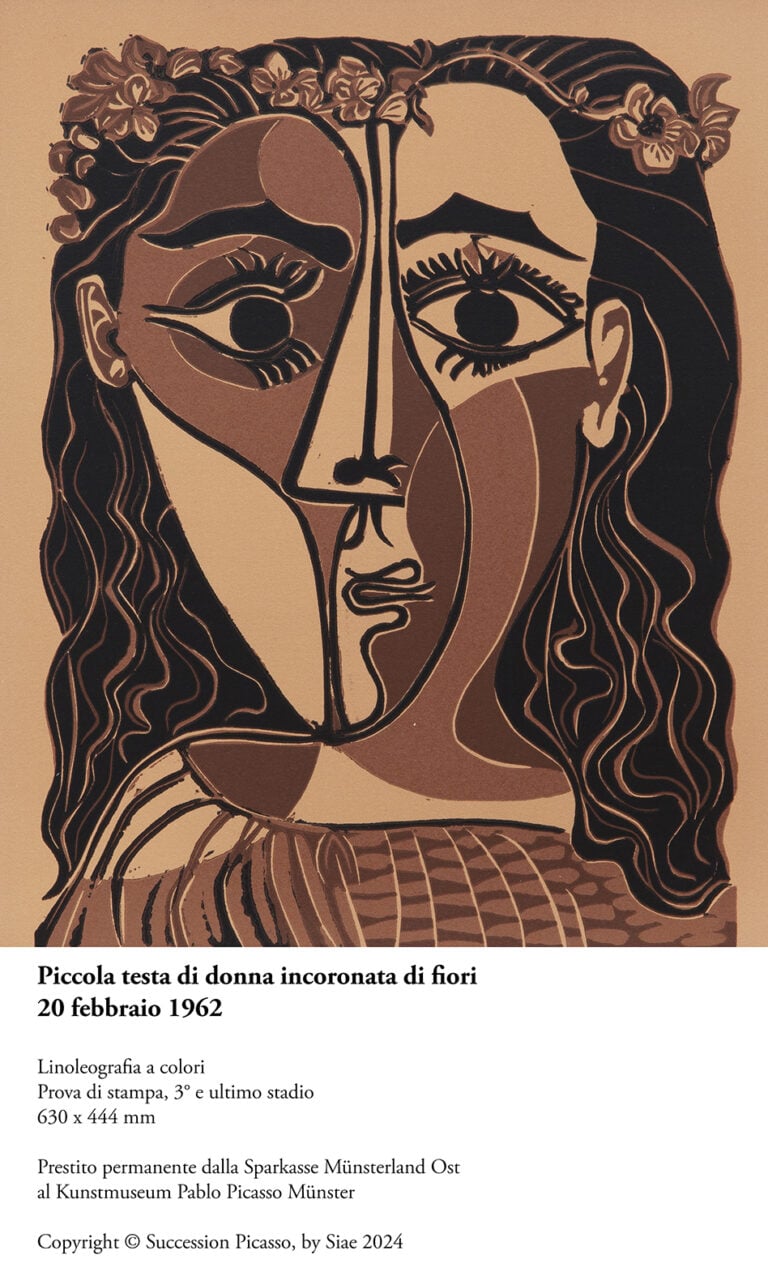

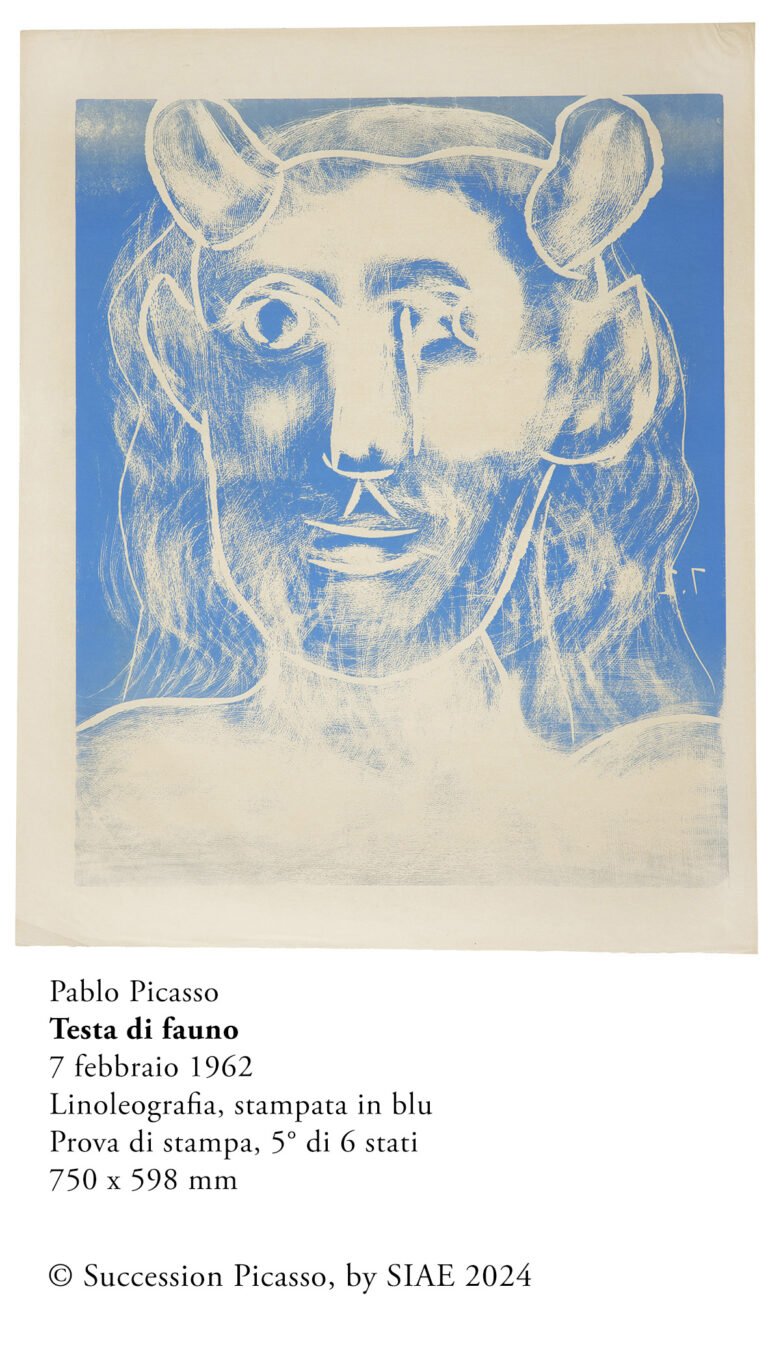

E c’è proprio il lavoro con l’incisione al centro della mostra palermitana, che nonostante le intenzioni presenta non poche debolezze. Dopo l’apertura con la Suite Vollard sulle due lunghe pareti della sala principale trova posto un corpus ampio ed eterogeneo di stampe, litografie soprattutto (tecnica amatissima, tanto che il suo stampatore di fiducia parlò di “febbre litografica”), ma anche acquetinte, acqueforti, puntesecche. Due nastri paralleli, con opere classicamente e uniformemente disposte una accanto all’altra, per restituire un saggio di quella che fu sempre, per l’artista, un’attività fondamentale. In essa potevano fondersi il controllo assoluto della tecnica e il libero esercizio dell’immaginazione, la forza costruttiva e decostruttiva del disegno, l’impeto della pittura, l’incisività del gesto e del segno tramutati in scrittura narrativa o simbolica.

Così sfilano, in questa quadreria (troppo) fitta ed ordinata, piccoli capolavori che di Picasso raccontano la voracità, la visceralità, la vasta cultura e la potenza formale: ritratti, paesaggi, nature morte, animali, tra bianchi e neri voluttuosi o graffiati, campiture di colore accese, destrutturazioni cubiste, sintesi primitiviste, inquietudini simboliste o metamorfosi surrealiste. Un paradigma complesso dell’arte della figura, che nella tensione continua tra oggetto e soggetto, tra l’io e il mondo, attraversa l’immagine per farla vibrare, per indagarne i confini, per trasformarla, poi bucarla, dischiuderla, ribaltarla, negarla e affermarla daccapo.

Picasso e i ritratti di donne

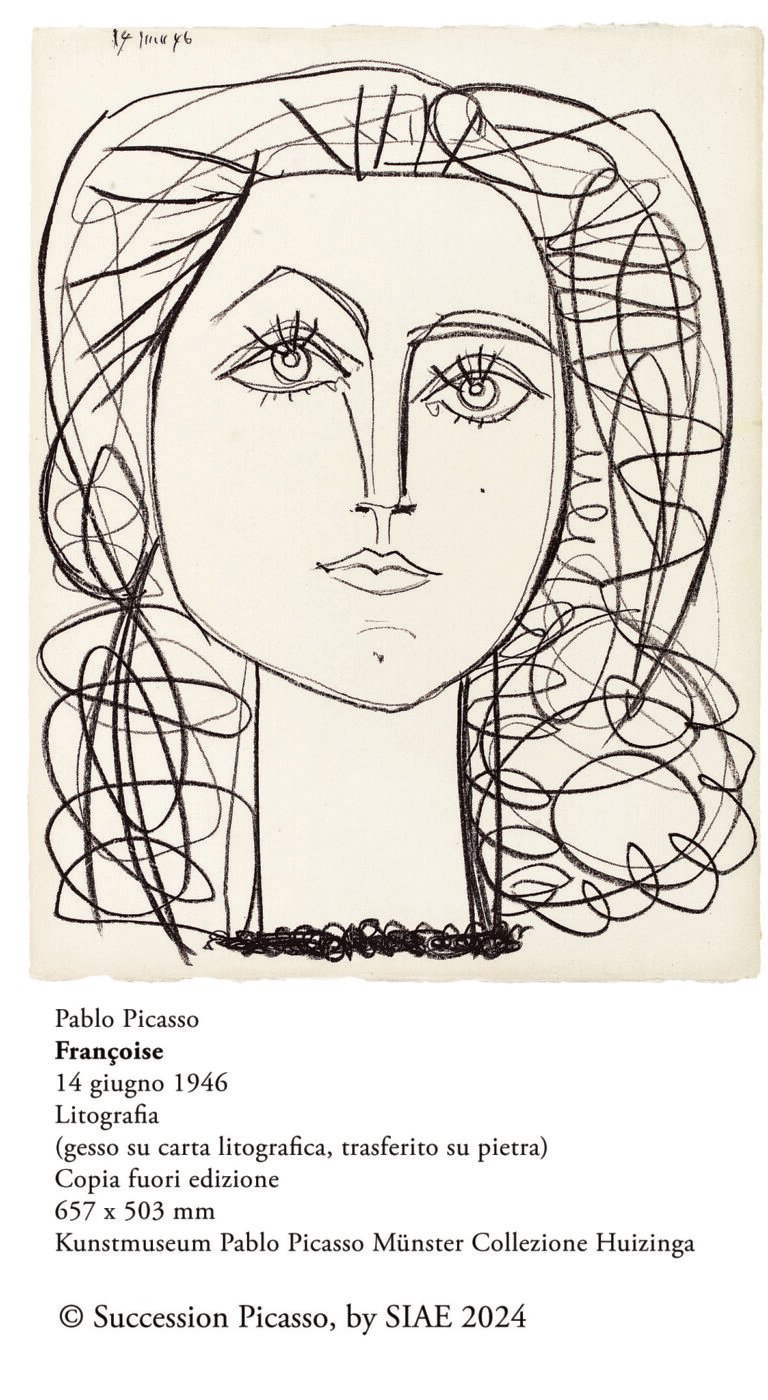

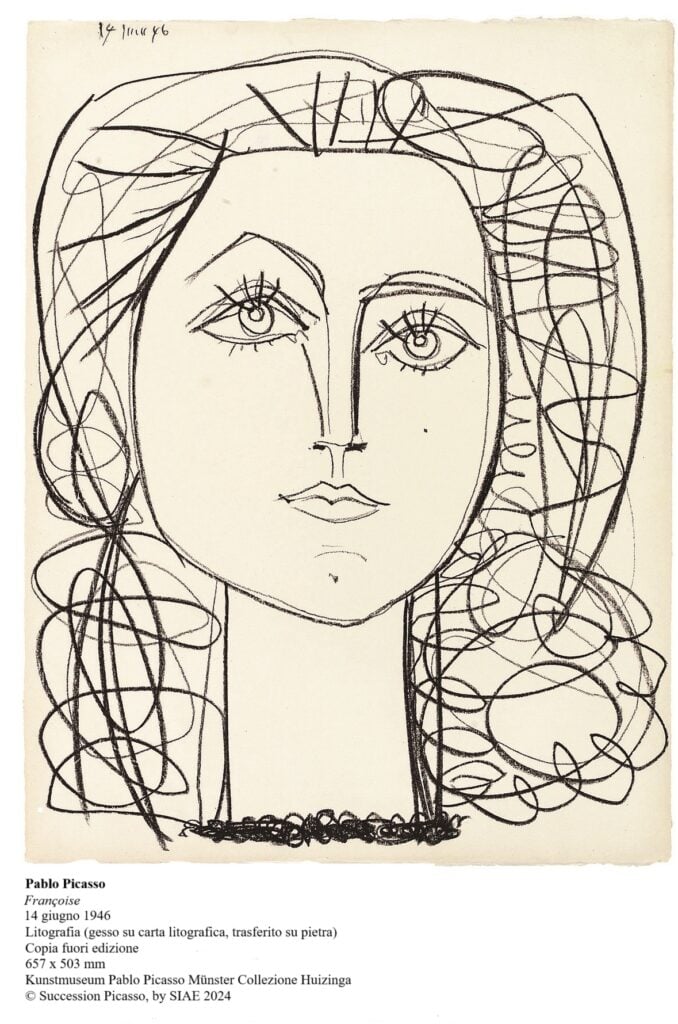

Molti i ritratti femminili, tra cui quelli di Françoise Gilot, sua musa e compagna, conosciuta a Parigi nel maggio del ’43, quando era ancora legato a Dora Maar: lei 21 anni, lui 61, gli avrebbe dato due figli, Claude e Paloma, e sarebbe rimasta al suo fianco fino al 1953. Ritratta anche da Matisse, pittrice ella stessa, la donna divenne la sinuosa “femme fleur” nel celebre quadro Joie de vivre del ’46, scena di luce e di brio, appartenente a quella produzione postbellica in cui Picasso sperimentò un cubismo fiabesco, visionario, influenzato dai paesaggi mediterranei della Costa Azzurra. In una delle litografie esposte a Palermo (Françoise su fondo grigio, 1950) la donna è una creatura gentile, quasi fatata, con gli occhi enormi e languidi, immersa in un morbido chiaroscuro, mentre in un’acquatinta precedente, Ritratto di Françoise dal collo lungo (1946), appare come una massa più stilizzata, severa, in cui Picasso, citando la maniera del Parmigianino, fonde l’aggraziata flessuosità muliebre con la robustezza dei i volumi e l’essenzialità di un tratto freddo, scavato su un nero d’ardesia.

Anche la giovanissima Jacqueline Roque, sua seconda moglie, rimasta con lui fino alla sua morte, torna qui in diverse opere grafiche, da Ritratto di donna II (1955), rapida sintesi cubista di geometrie a incastro e di segni duramente incisi, alla Jacqueline di profilo che emerge dal bianco del foglio come un contorno lieve, elegante, appena accennato, fino all’intenso Jacqueline con fascia. I del ’62, maschera scolpita nell’intimità del nero e del marrone, quasi accesa da un bagliore di candela nella notte, mentre gli occhi sono cavità inquiete, imbevute di dolcezza.

E torna ancora in molte opere in mostra il tema del femminile, come in Giovane ragazza ispirata a Chranach, tributo al grande maestro del Rinascimento tedesco, mentre il tema dei figli è affidato al delizioso doppio ritratto Paloma e Claude, una litografia con disegno a mano del 1950, o alla più sperimentale Paloma e la sua bambola, sfondo nero (1952), che trasforma la bimba in un’articolazione complessa di piani dinamici, di linee curve, di prospettive esplose.

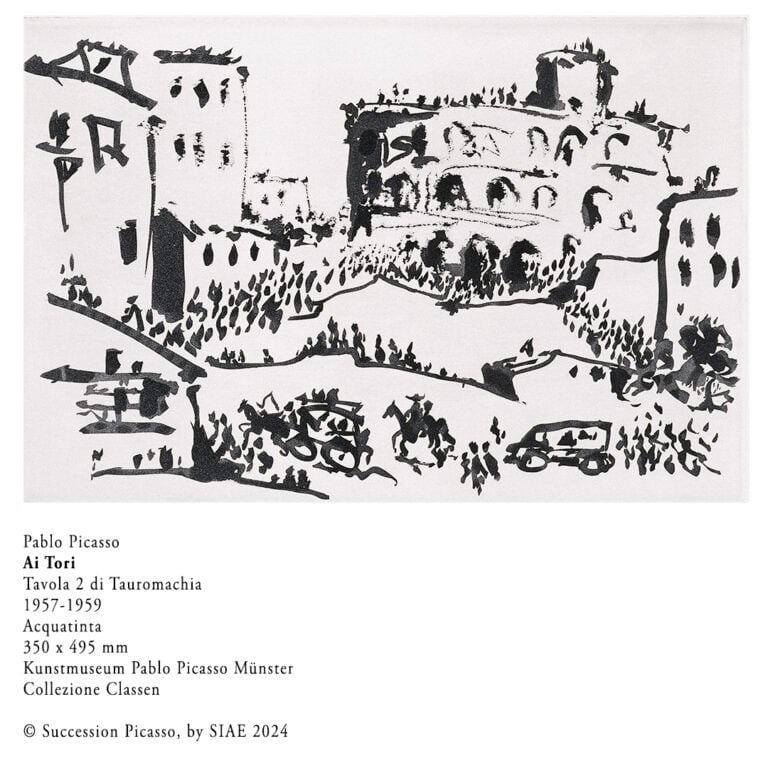

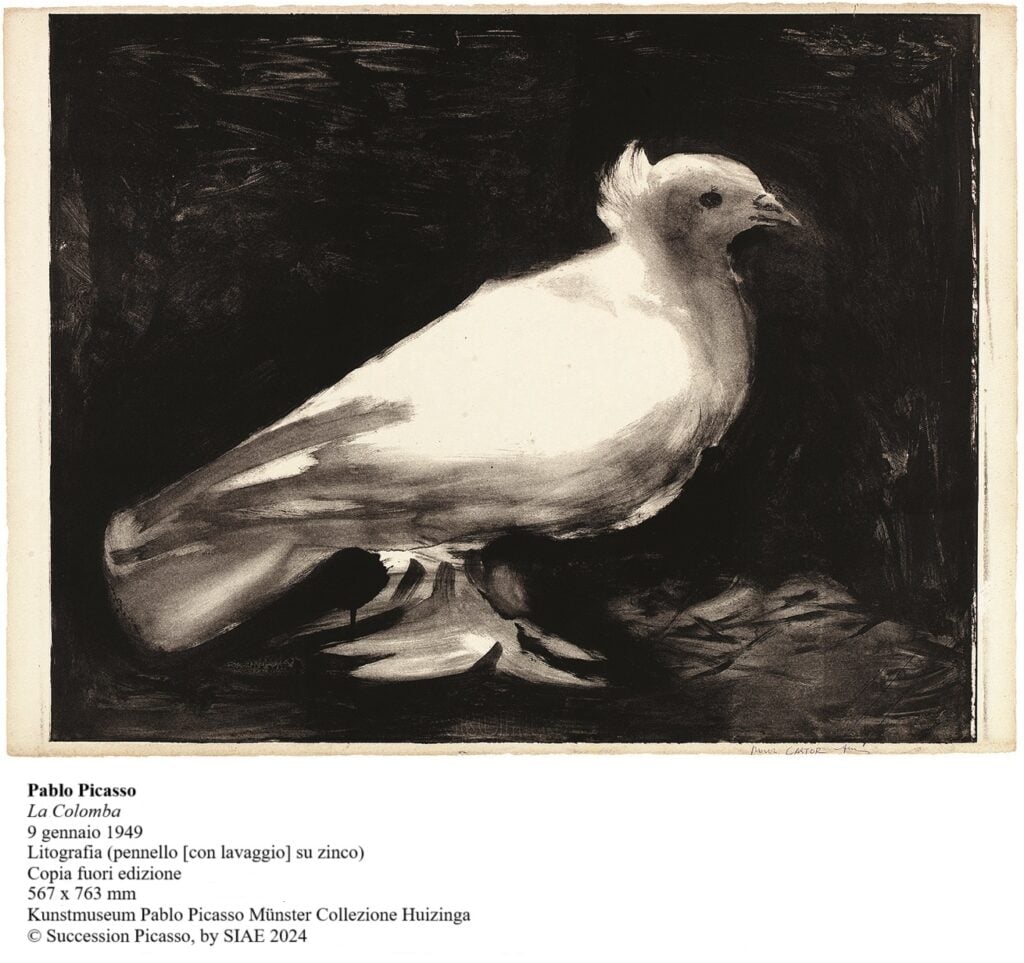

Picasso, dal mito classico alla Corrida

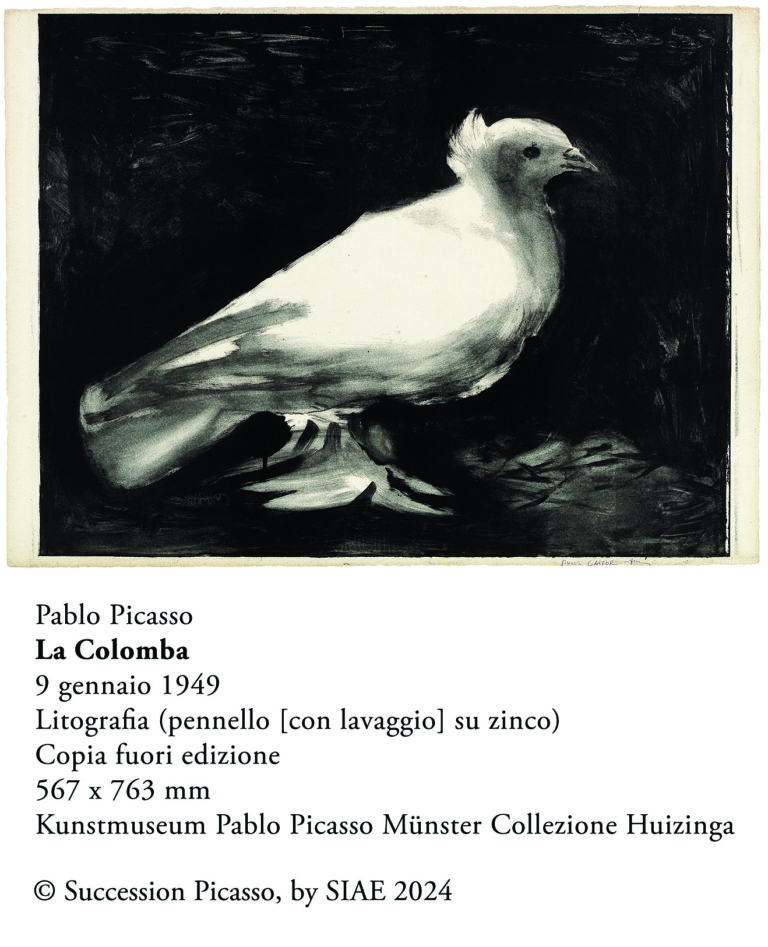

Ma sono tanti i soggetti che si susseguono, in questa doppia infilata di opere a parete. Dal tema fondamentale della Corrida, che la memoria di tauromachie ancestrali trasforma in metafora dell’arte stessa (“Immaginate per un momento di essere al centro dell’arena. Avete il vostro cavalletto e la vostra tela, è bianca e deve essere dipinta e tutti vi guardano. […] Il minimo errore e siete morti. E non c’è nemmeno bisogno di un toro per farlo”), a quelli sempre presenti dell’eros e del mito (la litografia Venere e Amore (da Cranach) del ’49, che trasforma una tela del grande pittore in un fitto schema di linee e grovigli prospettici, o il Minotauro della Suite Vollard, incarnazione del dissidio tra pulsione violenta e ragione). E ancora la colomba, altro emblema dell’immaginario picassiano, splendidamente restituita in un’altra litografia del ’49, la cui soffice pasta dal sapore pittorico distende il piumaggio bianco sul nero vellutato di fondo, oppure le nature morte, come la Tavola con i pesci del ‘48 o la Civetta su sedia, sfondo ocra del ’47, eccellenti prove di sintesi costruttiva e finezza grafica.

I dipinti e le ceramiche esposti a Palermo

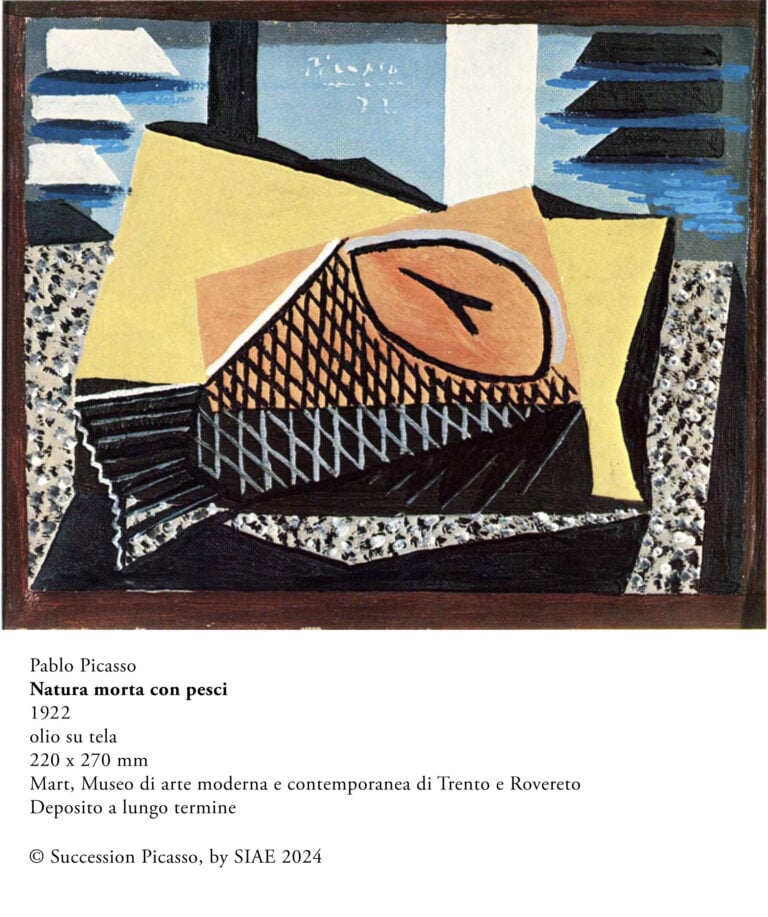

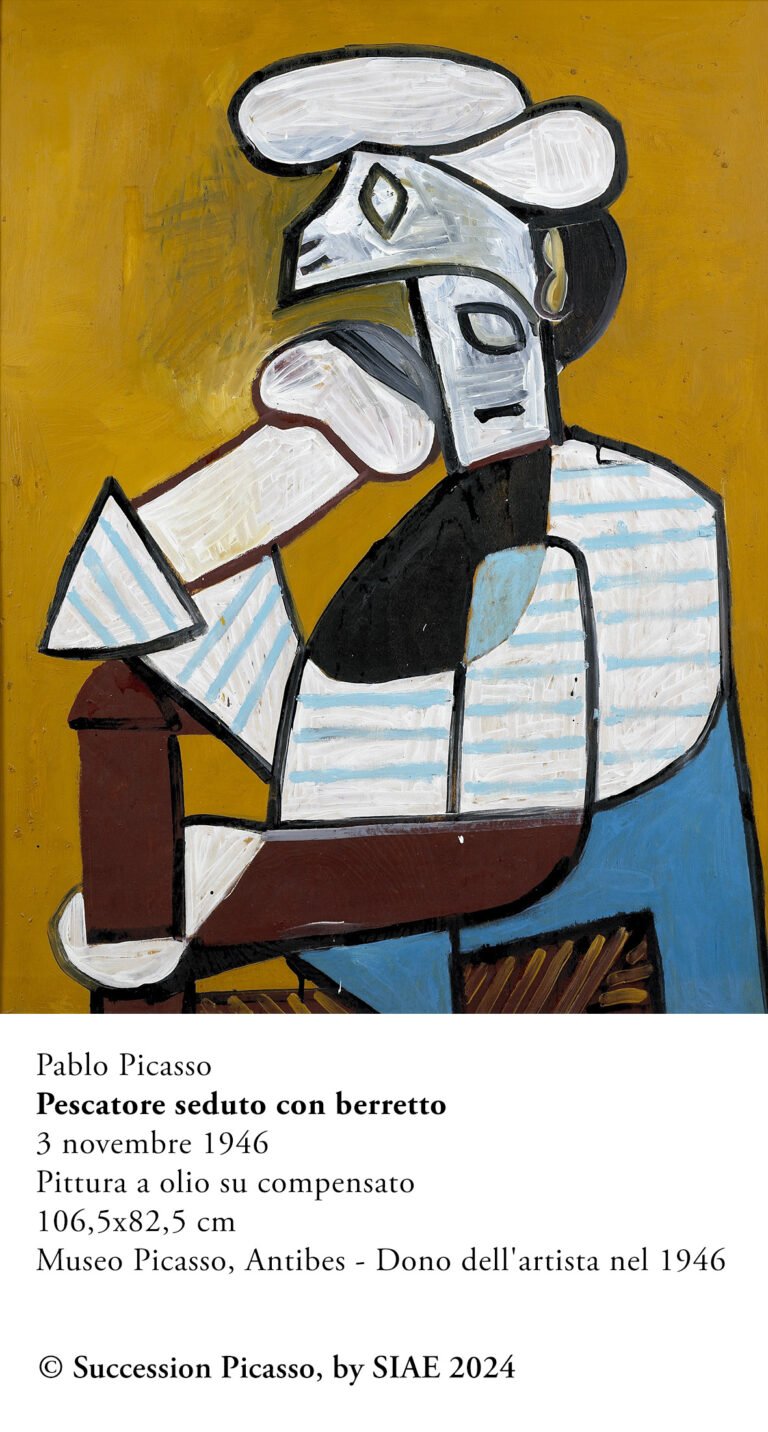

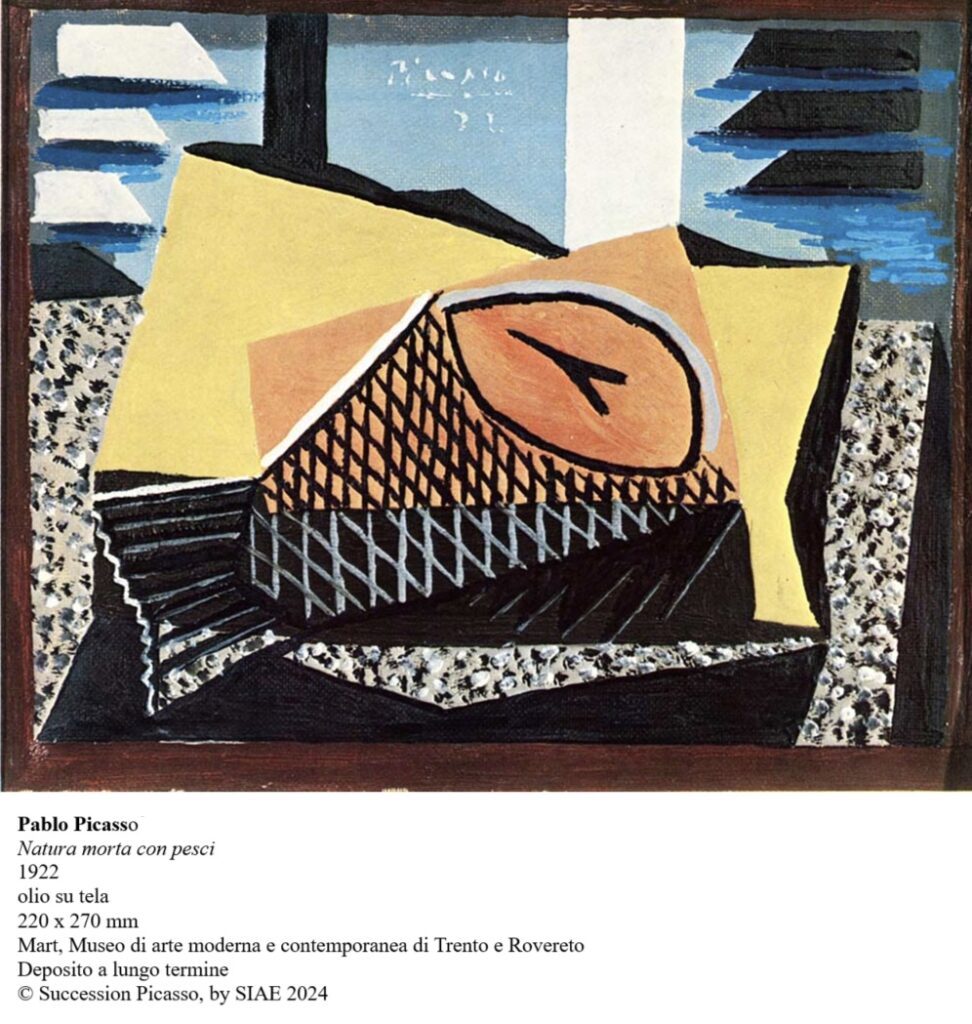

Sono solo tre i dipinti in mostra (scelti secondo un criterio non chiaro), che insieme attraversano 30 anni di produzione del maestro. C‘è il piccolo, preziosissimo olio su tela del 1922, Natura morta con pesci, dalle collezioni del Mart di Rovereto, opera ascrivibile alla fase neoclassica in cui Picasso fuse la fragorosa spinta modernista e l’eco di una classicità intesa non come ritorno all’ordine, ma come solida ispirazione aperta al rinnovamento; c’è il Pescatore seduto con berretto, tra le opere realizzate nei giorni spensierati che seguirono la fine della guerra e che ebbero il riverbero di luci e di culture mediterranee: durante i mesi trascorsi ad Antibes Juan-les-Pins tanti furono i capolavori partoriti dietro quella spinta positiva, incluso questo ritratto di marinaio con la classica camicia a righe bianche e azzurre, costruito come una figura meccanica, snodata, essenziale, giocosa.

Infine, Paesaggio di Vallauris del ’58 traduce con una tavolozza verde-bruna lo sguardo nostalgico verso la villa sita in questa località della Costa Azzurra: luoghi del cuore, legati anche alle sperimentazioni con la ceramica, in cui Picasso aveva vissuto fino al 1955, quando si spostò a La Californie, la lussuosa villa sopra Cannes.

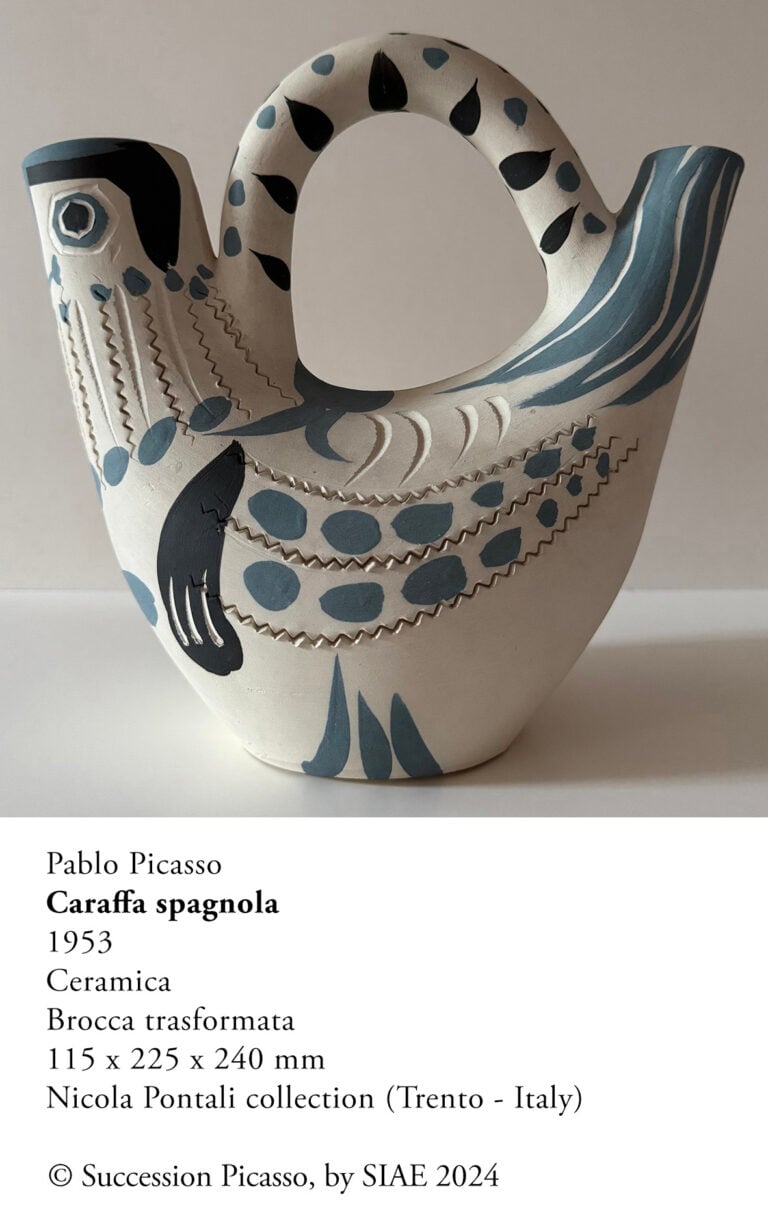

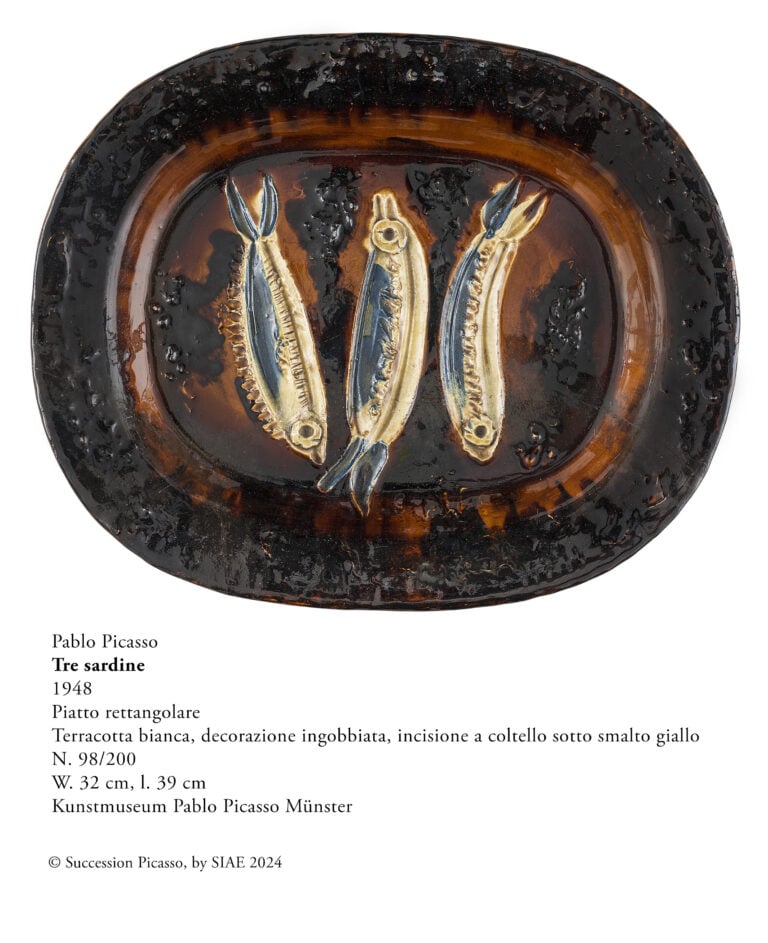

E a proposito di ceramica, la mostra a Palazzo Reale dedica anche a questo linguaggio una piccola sezione, con una serie di oggetti – molti provenienti dalla Collezione Pontalti di Trento – disposti al centro dello spazio. Una ricerca avviata nel dopoguerra e condotta con febbrile passione in chiave sempre sperimentale e processuale, in assenza di schemi e bozzetti precisi: piatti, vasi, caraffe riprendono motivi decorativi astratti, volti stilizzati, nature morte o animali, tra cui pesci, gufi, capre e la mitica colomba.

Limiti e pregi della mostra a Palazzo Reale

Se la mostra subito precedente portava nei saloni nobili di Palazzo Reale un Canova e quattro statue di maestri dell’800 lombardo, provenienti dalla Pinacoteca di Brera, stavolta main partner della Fondazione Federico II è il Museo Picasso di Münster, da cui arriva la quasi totalità delle opere: un nuovo accordo prestigioso, che ha consentito di esporre a Palermo il lavoro di un artista monumentale, di grande richiamo per un pubblico ampio, e un buon numero di opere (84 in tutto) in grado di suggerire appena l’incredibile varietà e complessità della sua produzione.

Ma, come l’accordo con Brera si limitava al prestito di un piccolo nucleo scultoreo, senza ampliare l’indagine – magari misurandosi con i maestri coevi della scultura palermitana e con i Canova presenti in città – così Celebrating Picasso non sceglie un taglio scientifico robusto, una direzione storico-critica originale, un’idea forte da cui partire per costruire una proposta, al di là del nome di spicco. Non è un focus esaustivo sulla grafica di Picasso, che avrebbe richiesto uno schema ragionato, con opere selezionate tra svariate collezioni, e non adotta uno specifico punto di vista sull’universo picassiano, così da esplorarne ispirazioni, relazioni, influenze o eredità (il Man di Napoli, giusto per citare un esempio recente, nel 2023 presentò Picasso e l’antico, mostra incentrata sui soggiorni dell’artista a Napoli e su un possibile dialogo fra la sua ricerca, intrisa di riferimenti classici, e le opere del Museo).

Si sarebbe insomma potuto scommettere su un progetto nativo, con obiettivi di ricerca mirati, al di là dell’accordo di prestito con un grosso partner straniero, fatto comunque importante (ma assolutamente non sufficiente) in un contesto – quello delle istituzioni siciliane – che fatica a produrre iniziative di valorizzazione adeguate, dal respiro internazionale. Di investimenti coraggiosi, in termini soprattutto intellettuali, c’è un grande e reale bisogno, a cui occorre rispondere in modo strutturale, oltre la logica dell’evento e in direzione di una nuova consapevolezza politico-culturale.

Helga Marsala

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati