Sotto un cielo capovolto. Intervista a Marcello Maloberti sull’arte pubblica

Protagonista fino al prossimo 9 febbraio di una retrospettiva al PAC di Milano, "Metal Panic", l’artista affronta in questo dialogo il tema dello spazio pubblico, ripercorrendo opere e spunti di ricerca. Opere che vivono nelle città o nel paesaggio, mescolando scrittura, performance, installazione. E cercando un rapporto diretto con la gente. Le riflessioni dell’artista sono intervallate da alcune sue “martellate”.

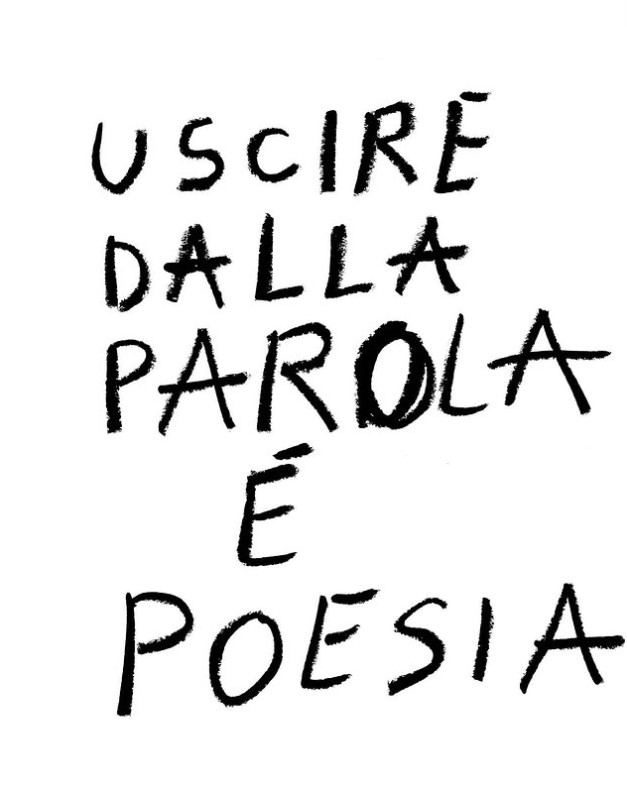

“Uscire dalla parola è poesia”. È una delle “martellate” di Marcello Maloberti (Codogno, 1966; vive a Milano), sentenze, versi, aforismi, appunti in libertà, coups de lettres lanciati e offerti al mondo, e intanto accumulati come tracce di sé, compilando archivi cartacei o virtuali, che si tratti di una pagina Instagram o di un volume. E mentre pratica la scrittura come un rituale perpetuo, Maloberti sa che è prima di tutto fuori dalla parola, dentro le cose, che la poesia esiste, risuona, si lascia trovare.

Un pensiero che potrebbe spostarsi dal piano del linguaggio a quello dell’arte: fuori dai musei e dalle gallerie, fuori dagli spazi deputati, una particolare forma di poesia può manifestarsi attraverso l’opera. Là dove la griglia espositiva, il percorso narrativo, l’architettura degli allestimenti lasciano il posto alla verità di luoghi aperti, segnati da infinità di passi e di storie, in cui ognuno – nell’incontro con l’opera – sperimenta l’imprevisto, l’obliquo, l’eccentrico, l’inciampo, la sorpresa.

Lavora spesso nello spazio urbano, Maloberti, ma anche tra scorci di natura incontaminata, e dunque giardini, montagne, piazze, stazioni della metropolitana, facciate di edifici. Oltre che in musei e gallerie, naturalmente. E intanto non smette di coltivare quest’amore necessario per le parole. In tutti questi luoghi incide i suoi colpi di martello, frasi pensate e scritte di suo pugno, animate dal più genuino sentimento delle cose e composte nel gioco di doppi sensi, riflessi, inversioni, slittamenti. Esercizi di sintesi tra voce, grafia, gesto. E allora scrivere è una maniera per far convergere l’intimità di una pagina di diario e la potenza di territori comuni, senza mura e senza protezione. Scrivere, facendo dell’immagine parola e viceversa. In un’infinita esperienza generativa, che coincide probabilmente con la vita stessa e con il suo farsi, disfarsi, perdurare, trasformarsi.

Marcello Maloberti, parole come martellate

Il tuo lavoro ruota in gran parte intorno alla forza poetica e comunicativa della parola. Una parola che è sempre intima, fra le lettere scritte a stampatello di tuo pugno (lasciando traccia del corpo, del gesto, della mano) e la sostanza di pensieri, ricordi, emozioni. Una parola privata, che però conquista spesso anche lo spazio pubblico. Come concepisci la relazione tra queste due dimensioni?

FIN DA PICCOLO HO ABITATO IN UNA CASA AL PIAN TERRENO LE PERSONE PASSANDO DAVANTI GUARDAVANO DENTRO LA CASA HO SEMPRE PENSATO POTESSERO GUARDARE DENTRO LA MIA TESTA DENTRO IL CUORE.

Penso che l’artista non possa creare una distanza tra aspetto pubblico e privato. L’artista è nudo, frontale davanti allo spettatore. Quando scrivo uso anche l’occhio dell’altro, L’ARTISTA USA GLI OCCHI COME MANI, cerco di dare respiro alla parola e mi piace che si sporchi con la città, con il paesaggio. Il mio utilizzo della parola non ha a che fare con la comunicazione, ma è più un distillare la lingua finché non diventa espressione. La parola chiama, come un oracolo. Per me la scrittura è presocratica, orale e oracolare. LA SCRITTURA È VOCE PIEGATA A MANO.

Credo che in questo momento ci sia più bisogno di dire, piuttosto che di mostrare. È come se adesso non sentissi il bisogno di creare forme o immagini, ma di creare messaggi, di utilizzare il linguaggio che da privato e intimo si offre spesso a una dimensione pubblica, collettiva. Le parole le sento anche fisicamente, le percepisco quasi urlate. Penso che l’atto della scrittura sia molto performativo. Le mie frasi sono quasi delle copertine di libri, ma spero che la brevità, la frammentazione non sia sinonimo di banalizzazione. Mi piace mischiare un linguaggio alto e basso, usare parole quasi dimenticate o il gergo della nostra società. Credo che essere diretti con la parola sia meno estetizzante. La poesia, come dice Agamben, è la contemplazione della parola.

MARTELLATE SCRITTI FIGHI è uno dei tuoi progetti più noti: uno zibaldone di frasi, messe insieme negli anni, racchiuse in una pubblicazione, presentate in una grande mostra alla Triennale di Milano, poi trasformate in una serie di lavori installativi. Ironiche, liriche, oniriche, politiche, romantiche, meditative, gentili o provocatorie, assomigliano a poesie, ma anche a motti di spirito, appunti come schizzi su un foglio, aforismi, riflessioni sparse e accumulate senza sosta. Come concepisci questa pratica?

Sai, per me le MARTELLATE sono un’abitudine quotidiana, un istinto. Io sono abitato dalla parola ed è qualcosa che mi viene naturale fare. Mi piace vedere, sentire le parole. Le MARTELLATE sono apparizioni, rovine, frammenti, immagini, idee. Credo che raccolte tutte insieme costituiscano il mio autoritratto più autentico. Del resto lo stesso nome Marcello deriva dal latino Marcellus, che significa “piccolo martello”. Scrivere mi aiuta a riordinare i pensieri. Le MARTELLATE fanno parte della mia pratica ormai da più di trent’anni. Inizialmente nascevano come titoli, poi sono diventate esse stesse opere.

L’ESTASI NON SI PROGETTA, ironicamente scrivo. Non riesco mai a scrivere su commissione, le mie parole, le mie frasi nascono per caso. Amo il concetto di frammento, inteso come una sorta di archeologia della parola. IL FRAMMENTO È ASSENZA DI POTERE, citando Roland Barthes.

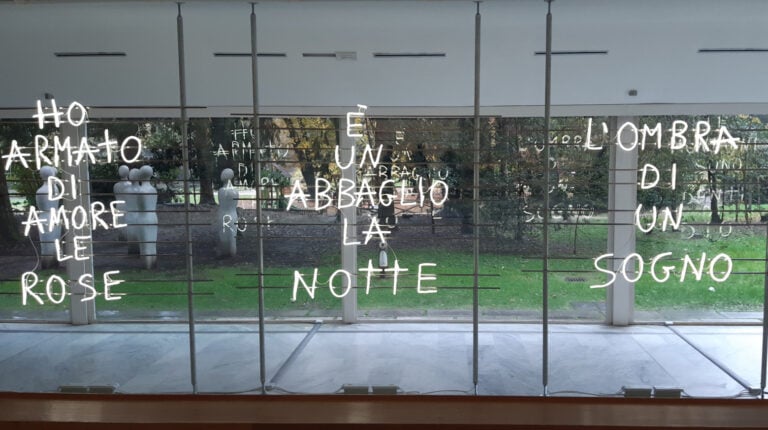

E sono frammenti che vivono spesso in spazi aperti, come nel caso dell’intervento realizzato nel 2024 per la Fondazione Memmo di Roma.

Proprio così. Sulle finestre di Palazzo Ruspoli, in Via del Corso, sede della Fondazione, irrompevano 19 delle mie MARTELLATE più iconiche, trasformando il palazzo in un libro infinito, aperto, sempre a disposizione del pubblico. L’incontro del passante con la parola era quasi un INCIAMPARE ORO. Ogni finestra diventava un’icona, un’apparizione. In questo caso il pubblico, o meglio il lettore, era la città di Roma. L’intervento ha avuto un successo enorme e un riscontro positivo da parte di un pubblico ampio, persone di varie generazioni che postavano sui le mie frasi social, quotidianamente. Pensa che la gente mi scrive e mi chiede di potersi tatuare le mie scritte! Per me questo è assurdo, ma allo stesso tempo mi dimostra che ciò che dico e scrivo arriva in maniera forte, diretta.

Maloberti e le opere a neon

Si tratta anche di luce, in senso concreto e metaforico. Le tue frasi sono saette, rapide illuminazioni interiori, condivise con gli altri in forma scultorea o grafica. E spesso diventano dei neon bianchi. Perché il bianco e perché la luce come materia prima (al di là dell’attuale uso comune del neon come strumento espressivo)?

Molti artisti lavorano con il neon e la parola. Ma sono spesso utilizzate citazioni, più che frasi proprie. Nel mio sono le mie MARTELLATE a farsi luce. L’elemento luminoso crea un abbaglio, un momento di incontro diretto con lo spettatore. L’installazione si trasforma in atto poetico, concreto, presente. Ho scelto di utilizzare il neon di questo colore perché è in grado di rendere lo spazio che la ospita un luogo prezioso, quasi di contemplazione, più spirituale, sacrale. Il bianco inoltre è un elemento neutro, che racchiude in sé tutti i colori. Recentemente ho realizzato un’installazione neon di grandi dimensioni presso la Fondazione Golinelli di Bologna, un’imponente scritta che riporta la frase IL FUTURO NON FINISCE MAI DI INIZIARE, sulla parete esterna dell’edificio. Mi piaceva l’idea di una soglia che accoglie. Normalmente i miei neon ricalcano la mia grafia e ogni parola viene sorretta da due aste orizzontali che diventano come le righe di un quaderno sul quale prende forma la poesia.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

A proposito di grafia. A Milano hai realizzato un’opera sulla facciata del Memoriale della Shoah: il neon INVITAMI NOTTE A IMMAGINARE LE STELLE riporta una tua frase, scritta dalla mano della Senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. In questo caso il gesto di un altro si fa interprete di una tua suggestione e ne spinge il significato verso nuove dimensioni, sia storiche che biografiche. Come hai gestito il peso di una vicenda così tragica e la responsabilità di un tema etico enorme da sintetizzare in un’opera pubblica?

Helga, io sono uno che crede molto nelle coincidenze, nell’aura delle coincidenze, per citare Emile Zola. Nessun incontro è casuale per me, ma quasi prestabilito da un destino. Ho letto che la Senatrice, quando si trovava nel campo di concentramento di Auschwitz, guardava le stelle per cercare sollievo, speranza. Questa immagine così poetica mi è stata d’ispirazione per la scritta INVITAMI NOTTE A IMMAGINARE LE STELLE. La Senatrice è una donna straordinaria, di grande forza. Incontrarla ha significato molto per me. Ringrazio Fabio Fazio, che aveva visto la mia mostra in Triennale curata da Damiano Gullì e aveva intravisto la possibilità di una collaborazione profonda. La frase al neon è stata posizionata come un fregio classico, un monumento composto da parole, un atto poetico. È una linea d’orizzonte che crea una vera e propria sospensione spirituale, invitando lo spettatore a mantenere vivo il ricordo e a non dimenticare la tragedia della Shoah. È stato come se volessi dare luce a un luogo con una storia tragica, e così offrire un’identità, una piazza, un riconoscimento a quello stesso spazio. Ho cercato di non pensare troppo al peso della sfida, altrimenti mi sarei immobilizzato. L’altro giorno passavo da lì, c’era un tramonto bellissimo che incorniciava la mia scritta, assomigliava a un grande quadro. Il lavoro vive anche attraverso il cambiamento della luce del giorno.

Alla Bangkok Art Biennale 2022 hai portato un’opera, riproposta oggi all’esterno del PAC di Milano per la tua mostra “Metal Panic”, curata da Diego Sileo. La scritta CIELO, sorretta dal braccio meccanico di un camion dei pompieri, resta sospesa a un’altezza di 25 metri, capovolta. Un lavoro tautologico e concettuale, che racconta il cielo attraverso la sua immagine verbale: bisogna immaginare sé stessi sottosopra per leggerlo nella giusta prospettiva. E bisogna anche immaginare un’architettura, un piedistallo, forse una colonna. Lo spazio pubblico come luogo di costruzione utopica?

Esattamente. La parola CIELO, installata in origine di fronte al Bangkok Art and Culture Centre, era capovolta come se solo il cielo stesso potesse realmente leggerla. Intervenire nello spazio pubblico è per me un’occasione per ripensare al concetto di “monumentale”. Io voglio creare monumenti vivi, fatti di umanità. CIELO è un lavoro sul misticismo, poiché nel momento dell’estasi i mistici guardavano sempre verso l’alto, verso il cielo. È un lavoro sul linguaggio, sull’idea di una parola che inverte il basso e l’alto, inserendosi nel paesaggio urbano attraverso un gesto poetico. È una vertigine, un desiderio. Come in Socle du Monde (1961) di Piero Manzoni, il mondo appare alla rovescia, in bilico su un basamento; l’immensità del mondo si poggia sullo zoccolo, come l’immensità del cielo si poggia sulla terra. CIELO è una parola sospesa, elementare, chiara, illuminata nella notte: un concetto che può essere tradotto in ogni lingua, in cerca ogni volta di nuovi significati. In questo caso il monumento è verticale ma ha una sua fragilità, è temporaneo, è come se fosse in tour.

Il rapporto con il pubblico e la dimensione politica

Spezzare l’ordine delle cose, le visioni stereotipate – dei luoghi, delle norme, dei confini, delle relazioni, dei linguaggi – è un compito necessario, per l’artista, il poeta, lo scrittore? I tuoi cartelli stradali ricontestualizzati e le tue parole sottosopra rispondono a queste sollecitazioni?

Indubbiamente viviamo in un tempo di conformismo profondo. Non è facile fare arte in questo momento, tutto viene strumentalizzato, trasformato in senso di colpa. E c’è il rischio continuo di sconfinare in linguaggi diversi, come la moda, il design, la pubblicità. L’arte non è solo sentimento, ma vive di intuizioni intellettive: credo che il sentimento possa essere alle volte pesante, un’esasperazione dell’Io. L’intuizione, l’innocenza delle idee, ciò che ci circonda: è qui che risiede l’immediatezza. SIA LODATA L’INCONSAPEVOLE BELLEZZA. Inoltre penso che essere un artista in Italia voglia dire già di per sé essere politico, molto più che in altri Paesi. Significa già portare avanti una forma di resistenza, visto che il sistema italiano è così carente, fragile. Non si può che andare avanti da soli.

“Politico”, una parola chiave. Quanto è centrale nel tuo lavoro la dimensione politica, cioè lo spazio della collettività, con i suoi processi di costruzione di simboli, regole, confini, immaginari?

Poetico per me è sinonimo di politico. La società di oggi ci impone un modello di corpo, che viene controllato e governato tramite strumenti che fanno parte della nostra quotidianità. E se il corpo rappresenta sempre il proprio tempo, mi viene da dire che siamo messi molto male. L’arte deve essere in grado di rompere questi schemi, queste gerarchie. L’ARTISTA È STATO CHIAMATO A CHIAMARE.

Avverti mai nella sfida dell’arte pubblica, che si rivolge e si impone alla folla, il rischio della retorica, della semplificazione populista, della banalizzazione?

Il mio lavoro deve per prima cosa essere accolto dalla cittadinanza, dal pubblico. Il rischio della banalizzazione c’è in tutte le opere, anche per quelle che si trovano in uno spazio interno. È una problematica comune che si rischia sempre. Non mi piace l’idea di un’arte relazionale che chieda agli altri di pensare quello che l’artista vuole. Cerco di mantenere sempre una certa innocenza nei miei lavori, provo a far emergere la naturalezza di un luogo, senza mai essere imperativo. GLI ARTISTI NASCONO SEMPRE E NON CRESCONO MAI. Non voglio prevedere il modo in cui persone si relazioneranno alle mie installazioni urbane, lascio che le cose accadano. Con l’arte pubblica si lavora anche su qualcosa di invisibile, come i rapporti, le relazioni. Mi piace l’idea di un pubblico non troppo prevenuto, senza troppi schemi concettuali, trovo mi arricchisca molto. Mi piace un pubblico che si sappia ancora abbandonare. Mi piace inserire elementi stranianti, inaspettati, che risultino per certi versi estranei, familiari ed esotici allo stesso tempo. Alla fine, però, tutto si deve intrecciare in maniera armoniosa.

La seduzione (nei confronti del pubblico) è parte della tua pratica artistica? E come cambia l’approccio tra spazio museale e spazio urbano?

Sono molto curioso e penso che l’altro mi serva per scoprire altri aspetti di me stesso. Sedurre è parte integrante del lavoro, L’OPERA DEVE DARE PROVA DI VOLERMI. Ogni volta che ho pensato al bello ho sempre sbagliato. La differenza tra spazio urbano e spazio museale è la stessa che c’è tra il vivere nella propria casa e al di fuori di essa: bisogna riuscire a trovare una propria dimensione in entrambi i luoghi, consapevoli del fatto che il rapporto con l’altro, con il pubblico, non può che cambiare. L’ARTE DONA A OGNUNO IL SUO FUORILUOGO.

Le performance di Maloberti nello spazio pubblico

Materia prima dello spazio, per te, è anche la performance, che convive spesso con l’installazione. Possiamo dire che il tuo lavoro indaga e riscrive i territori anche attraverso i corpi degli altri? Chi sono i protagonisti delle tue azioni e che rapporto hanno con i luoghi scelti?

Si tratta di persone comuni, che incontro nel corso delle mie giornate, senza nessuna costruzione. Nel Respiro è il titolo di una video-installazione del 1998 in cui i soggetti ripresi sono semplicemente i passeggeri della metropolitana. In quel momento mi interessava cogliere i cambiamenti sociali e culturali che stava vivendo la città di Milano. In lavori più recenti, come ad Ulassai, per esempio, sono stato fotografato insieme a Delia, una signora di novantadue anni, che si poteva considerare una sorta di monumento del paese. Allo stesso modo il pubblico che viene coinvolto in un’installazione performativa come “CIRCUS” è formato da persone che quel luogo lo vivono e lo respirano nel quotidiano. Nel pubblico ricerco un complice e non solo un fruitore. Mi piace più lo sbaglio, l’inciampo. Non cerco attori, danzatori. SONO ANDATO A CERCARTI ERI NELLE MIE MANI.

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

A proposito di Ulassai, “Cuore Mio”, il tuo progetto dedicato nel 2019 a Maria Lai e realizzato nel locale parco di sculture, ha avuto uno sviluppo complesso e intenso. Un’avventura di ridefinizione psico-geografica, ma anche un intreccio fra luoghi, sguardi, memorie.

Si è trattato di una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Maria Lai. È stata un’esperienza importante per me e anche se non l’ho mai conosciuta personalmente è come se mi sentissi legato a lei. La prima cosa che ho fatto una volta arrivato in Sardegna è stato andare a vedere il luogo dove era sepolta, come segno di rispetto. “CUORE MIO” è stato un lungo viaggio, curato da Davide Mariani. La prima tappa ha visto lo sradicamento del cartello di Ulassai, sua città natale, e il suo trasporto sino a Roma, sua città adottiva, all’interno del Museo MAXXI in occasione della mostra curata da Bartolomeo Pietromarchi e Luigia Lonardelli e dedicata a Lai. Il cartello era nella meravigliosa hall del Museo e come una porta sorretta da due guardiani accoglieva il pubblico. La seconda tappa si è svolta invece ad Ulassai dove una serie di azioni si sono radicate nel luogo e nella memoria di Maria Lai: lo stesso cartello portato a Roma è tornato nella sua città d’origine ed è stato incastonato a bandiera in una grande roccia con la scritta rivolta verso il cielo, generando una doppia Ulassai, quella delle case e quella delle rocce. Un nuovo paese sospeso tra cielo e terra. L’opera diventata permanente è stata accolta pienamente dagli abitanti che hanno partecipato attivamente a tutto il progetto. A ottobre 2023, come conclusione del progetto, è uscito il libro “CUORE MIO”, edito da Treccani, che racconta tutte le tappe del lavoro attraverso una ricca documentazione fotografica.

Ad essere evocata era anche la straordinaria performance dell’artista sarda “Legarsi alla montagna”, del 1981, opera relazionale ante litteram.

Per me l’intreccio, la tessitura del filo ha significato proprio questo, tessere relazioni con le persone del luogo, creare rapporti. La relazione tra città e montagna, legate da Maria Lai con un tessuto azzurro, è stata invece sottolineata con una lunghissima bandiera a quadretti bianchi e rossi, portata dalle persone come un enorme drago cinese dalla piazza principale, attraverso le strade del paese, fino ai piedi del cartello nella roccia, per poi ritornare in piazza dove il viaggio ha avuto il suo culmine con l’opera “CIRCUS BARIGAU”.

Che era una delle molte versioni del progetto “CIRCUS”, negli anni declinato in più luoghi e in più modalità…

“CIRCUS” è un campeggio itinerante, una festa nomade, un faro cittadino. È un’installazione collettiva temporanea formata da una tenda da mercato e 300 specchi colorati appesi con la raffia. Ai quattro angoli erano disposte quattro macchine con i fari accesi. Gli specchi riflettevano l’architettura circostante e le luci, creavano una disco-ball che dava luogo ad una atmosfera sognante, Felliniana. Si tratta di un progetto che ho portato in diverse città, tra cui Palermo, in occasione di Manifesta 12.

Nella dialettica tra identità locali e processi globali, tra natura e cultura, sfiori temi difficili, mentre maneggi con gusto intrattenimento e desiderio di sabotaggio, attingendo anche dal nazionalpopolare. In “Kolossal”, ad esempio, hai dato vita a un dispositivo surreale che funziona per innesti e cortocircuiti.

Non amo le sovrastrutture, preferisco i gesti semplici, diretti. Nel caso di Kolossal, in occasione della Biennale di Pune del 2017, in India, a cura di Luca Cerizza e Zasha Colah, mi è stato assegnato un luogo della città che probabilmente non avrei mai scelto, ma che ha reso ancora più significativo il mio intervento. Si trattava di una zona caratterizzata da una povertà inimmaginabile. Lì, in periferia, ho deciso di sollevare al cielo tramite un elevatore una palma, mentre una banda locale indiana cantava le note di “Nel blu dipinto di blu” di Modugno. La palma, simbolo esotico, si mischiava con la vernacolarità della banda indiana e con la melodia tipicamente italiana della canzone. Innalzata come una sorta di obelisco precario, la palma diventava la più alta del mondo e assumeva la funzione di segno visibile ma temporaneo nel contesto urbano. Kolossal si poneva come una coabitazione di segni culturali differenti in un unico spazio, quello del Z-bridge, arteria che univa la parte vecchia e quella nuova della città.

Tra impegno e leggerezza

Calvino, nella sua lezione sulla Leggerezza, descrive “la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle”, e rievoca il gesto di Perseo, che riuscì a sconfiggere Medusa rivolgendosi verso il suo riflesso, suo doppio immateriale e inoffensivo. Che cos’è per te la leggerezza e che posto ha nel tuo lavoro?

È un elemento impostante, ma non va confusa con la superficialità o la banalizzazione. La stupidità per me è simbolo di pesantezza. La leggerezza, come dice Calvino, non è una piuma ma è un gabbiano. SONO I GABBIANI CHE VOLANO O NOI CHE CADIAMO? La leggerezza è alla base di ogni cosa, anche nella costruzione del lavoro: quando crei qualcosa bisogna riuscire a mantenere una certa naturalezza. Fortunatamente non mi appartiene l’immobilità, bisogna tenere sempre quell’anima bambina. Poi penso, come diceva Pasolini in merito alla poesia, che l’arte va a cercare, non è mai un oggetto di consumo, non si consuma mai, è sempre viva. La leggerezza è questo modo non meccanico di pensare e formare la forma, tutto deve tendere alla fluidità.

courtesy Galleria Raffaella Cortese, Milano – Albisola

“Lottare per una nuova arte significherebbe lottare per creare nuovi artisti individuali, ciò che è assurdo, poiché non si possono creare artificiosamente gli artisti. Si deve parlare di lotta per una nuova cultura, cioè per una nuova vita morale che non può non essere intimamente legata a una nuova intuizione della vita, fino a che essa diventi un nuovo modo di sentire e di vedere la realtà e quindi mondo intimamente connaturato con gli ‘artisti possibili’ e con le ‘opere d’arte possibili’”. Sono parole di Gramsci, specchio di un mondo ormai svanito. Ha ancora senso, per te – che sei un artista mainstream – la parola “impegno”, rispetto al ruolo dell’artista e dell’intellettuale oggi?

Quelle di Gramsci siano parole sacrosante. L’arte dovrebbe inventare una vita nuova. L’arte rompe le scatole, deve aprire, capovolgere. Oggi mi sembra prevalga invece un’attitudine troppo scontata, decorativa, formalista, piagnucolosa. L’ARTE È IL NON INTEGRABILE. Fare arte oggi è come stare su una lama di coltello, è molto difficile. L’arte dovrebbe essere meno addomesticata. Le parole “impegno” e “lotta” non dovrebbero mai finire per un artista. La frase che hai citato qui tocca un nervo importantissimo, come dice Agamben è più difficile stuzzicare un mondo morente, un mondo piatto, addormentato. È come se fosse una lotta contro l’impossibile. Non credo che si possa trattare di un uno contro tutti, ognuno di noi dovrebbe fare la sua piccola parte, non solo l’artista. È importante il senso della misura nelle cose, avere coscienza della realtà, dell’attualità, del clima, della società, del corpo che viene modificato dal mondo. È proprio bella questa riflessione. E potremmo citarle tutte, le frasi di Gramsci, perché non ne ha sbagliata una. ANTONIO GRAMSCI È UN FIGO.

Helga Marsala

Libri consigliati:

https://amzn.eu/d/dIy4xKy

https://amzn.eu/d/6qQOjmW

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati