Quasimodo poeta e pittore. Sono in mostra a Palermo gli acquerelli ritrovati

A trent’anni dalla loro pubblicazione, gli acquerelli di Salvatore Quasimodo tornano visibili. Li espone il Museo Riso, che rievoca una vicenda singolare: il grande poeta si cimentò con la pittura, per gioco e per provocazione. Ma l’arte e la dimensione del visivo ebbero nella sua ricerca un ruolo primario.

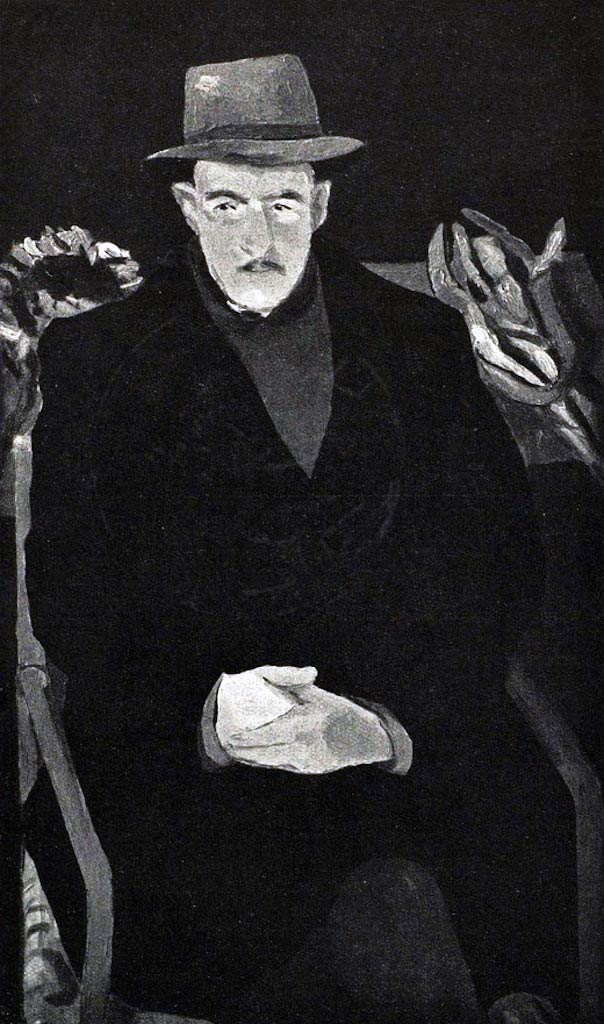

È difficile capire cosa mosse la mano di Salvatore Quasimodo in quei giorni – non ben identificati – del 1953. Se fu l’istinto, la voglia di mettersi in gioco, la spinta di un desiderio nuovo, l’ispirazione; oppure se fu solo un divertissement, tanto lieto quanto beffardo. “Un gesto di provocazione o di ironico dispetto”, lo definì la storica e critica d’arte Rossana Bossaglia. Nota è l’intensa attività di critico d’arte che il Premio Nobel siciliano praticò con costanza, a partire dalla fine degli anni Trenta, scrivendo testi per autori suoi contemporanei, molti dei quali gli dedicarono splendidi ritratti e che spesso illustrarono sue pubblicazioni.

In pochi si figurano invece un Quasimodo artista, alle prese con lo spazio bianco da far rinascere in pittura. Eppure accadde; una volta sola, o meglio in un periodo circoscritto, che lo vide misurarsi con la tecnica dell’acquerello.

Quasimodo nelle vesti di pittore

Le piccole opere realizzate in quell’occasione sono oggi esposte al Museo Riso – con il contributo scientifico di Carola Arrivas Bajardi, Cristina Costanzo, Evelina De Castro, Rosaria Raffaele Addamo – a trent’anni dalla prima presentazione: era il 1993 e il figlio del poeta e della danzatrice Maria Cumani, Alessandro Quasimodo, pubblicava i preziosi inediti nel volume La visione poetica del sogno: ventisette gouache e ventisette poesie di Salvatore Quasimodo (edizioni Sintesi, Bologna).

La fame di conoscenza fu in lui inesausta e orientata in molteplici direzioni. Immenso poeta, produsse tanto – oltre che come critico – nelle vesti di giornalista culturale e naturalmente di traduttore (riferimento assoluto per i classici greci e latini, ma non solo); fu vorace consumatore d’arte, appassionato di musica – lavorò con importanti compositori, tra cui Gaslini e Petrassi – e collaborò alla scrittura di film come La notte (1961) di Antonioni, Romeo e Giulietta (1954) di Enriquez, Barabba (1961) di Fleischer, o del documentario di Fabrizio Gabella Questo mondo proibito (1963).

L’esperienza di pittore fu invece occasionale e non generò la voglia di proseguire. Restò un esperimento in leggerezza, che come tale va osservato, provando però a interpretare quegli ingenui eppure affascinanti tentativi anche al di là delle intenzioni e del loro peso autoriale.

La mostra al Museo Riso, tra acquerelli e poesie

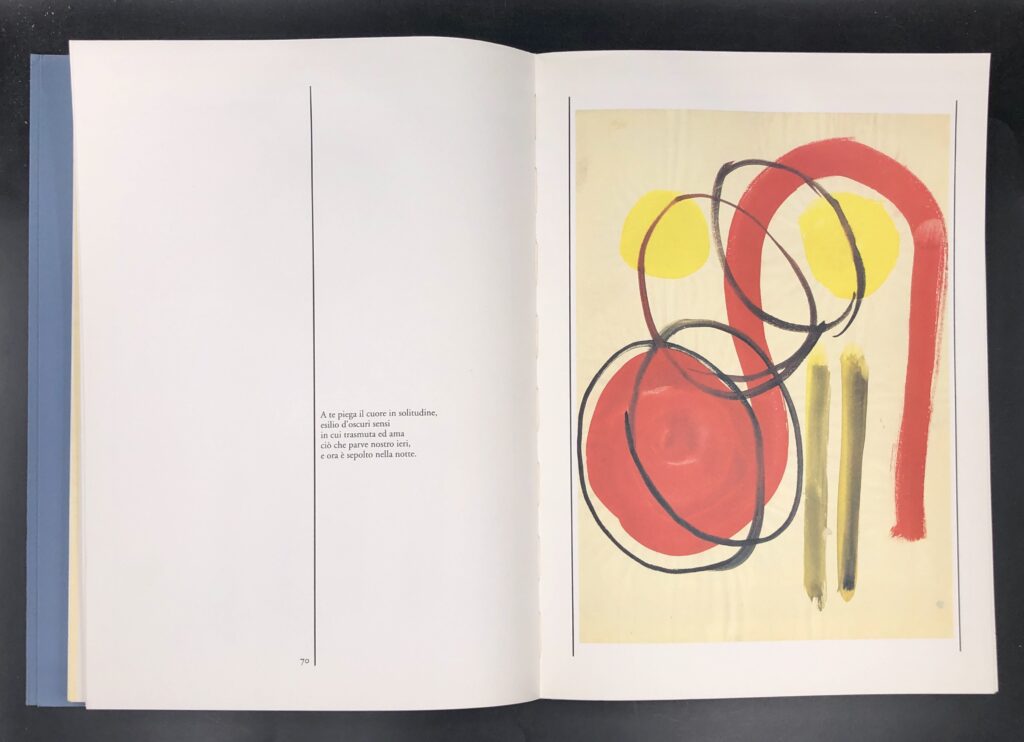

Le gouache riproposte a Riso sono l’unico soggetto di una mostra contenuta, nata per riportare l’attenzione su questa singolare parentesi biografica. E hanno la stessa formula che il figlio concepì in quella prima pubblicazione: ad ogni opera viene accostato un frammento di poesia, in un movimento ritmico di riflessi ed innesti, qui disposto lungo semplici sequenze lineari. Un elenco ordinato, un foglio accanto all’altro, e in calce ad ogni immagine dei versi; li scelse lui, Alessandro Quasimodo, lasciandosi guidare dalle percezioni e tenendo un punto fermo: la parola “cuore” ricorre in ogni brano, come una luce accesa o una chiave segreta, emblema di una ricerca intellettualmente rigorosa, ma sempre animata da un sentimento commosso per la vita, per i luoghi, per un’umanità sospesa tra grazia e tormento, bellezza e tragedia.

Immancabile il capolavoro dell’Ermetismo Ed è subito sera: il cuore è qui nucleo terrestre, punto d’osservazione sull’orizzonte, ma è anche quel sole che ogni giorno trafigge e tramonta, quel pulsare tra buio e bagliore che è parabola esistenziale, infinito ritorno del differente tra milioni di solitudini connesse. L’immagine accostata è dominata da una sfera gialla, elemento di un primigenio alfabeto solare da cui pare derivare l’intera serie-partitura.

I ventisette fogli bianchi svelano dunque una specie di scrittura, l’inchiostro colorato è luce che li bagna e il gesto leggero della mano si percepisce ancora, tra le pieghe della carta troppo sottile, arricciatasi al contatto col pennello umido. Si susseguono le linee rapide, i cerchi, le curve, i tratti larghi consumati in un respiro, non sacrificando l’immediatezza di una tecnica che richiede intuizione, velocità, delicatezza, brevi stesure e verità di gesto, in assenza di peso e di ripensamenti. Il poeta sembra così trastullarsi con una sintassi infantile, producendo volteggi di pigmento liquido in superficie, apparizioni astratte come poesie in codice o come iscrizioni primitive.

L’origine degli acquerelli di Quasimodo

Ma come nacquero le gouache del poeta? Lo racconta in un’intervista Alberto Lùcia, poeta anche lui e caro amico di Quasimodo. Trovatosi un giorno ad acquistare una scatola di acquerelli, con l’intenzione di inviarli in dono al pittore e letterato Beniamino Joppolo, appena trasferitosi a Parigi, Lùcia tornando a casa decise di fermarsi da Quasimodo. Una scelta casuale, che è all’origine della strana avventura. Discorrendo d’arte, come spesso accadeva, i due tornarono sul tema del conflitto tra astrazione e figurazione, allora al centro del dibattito culturale: “Stavamo discutendo sulla pittura di quel periodo, con la quale era in polemica (…). Non era [la sua] una posizione d’avanguardia in quanto si trovava ancora coinvolto dal distacco di Birolli da Guttuso. Birolli rappresentava la pittura astratta e Guttuso quella figurativa”.

Quella scatola di colori Quasimodo la aprì per sfida e per sfida si cimentò con le prime prove, volendo dimostrare che a fare quella roba, in fondo, erano bravi tutti. Persino lui, che un pennello in mano non l’aveva tenuto mai: “In quel momento il dipingere ebbe per lui un intento di polemica e di provocazione”, aggiunge Lùcia.

Ma la scatola rimase lì e di fogli il poeta ne avrebbe prodotti molti, forse nei giorni a venire, forse esaurendo l’impresa in quel pomeriggio di animata conversazione. Nulla si sa e nulla rimane, al di là di questi disegni rinvenuti molto tempo dopo, di cui l’autore si volle disfare. È ancora l’amico a raccontarlo: “Li ho raccolti, invece di buttarli via, come voleva Quasimodo”.

Fu allora giusto uno svago provocatorio? Non lo pensa la Bossaglia, per la quale le gouache “non dimostrano tanto che Quasimodo faceva il verso all’astrattismo, quanto che si immedesimava nelle sue leggi e ne traeva stimoli fantastici”: tant’è che non ne produsse due o tre, ma ventisette, “e il numero stesso lascia intendere un coinvolgimento emotivo e creativo”. Lo stesso Lùcia ammette che quelle prove “gli aprirono la strada alla comprensione dell’immagine come segno-astrazione”. Una ginnastica linguistica iniziata per gioco, un corpus che nella sua natura non solo di opera, ma soprattutto di documento, suggerisce l’apertura di un varco, nella ricerca di una consapevolezza più profonda per ciò che superava la forma e la figura.

Salvatore Quasimodo e gli artisti del suo tempo

Quasimodo fu di certo un estimatore di pittori figurativi più vicini alla tradizione, ma non fu un conservatore e sentì sempre la forza attrattiva della ricerca, della piena libertà compositiva, pur restando fedele al senso della storia e delle radici, all’impegno civile, alla centralità dell’uomo e del suo rapporto con la realtà e con l’universale. Il primo artista per cui scrisse fu proprio Renato Birolli, nell’aprile del ’42, per il catalogo di una mostra alla Galleria della Spiga. Figura complessa e proteiforme, Birolli era allora in una fase dominata dalla figura e da toni espressionisti: sono gli anni di Corrente e poi del Fronte Nuovo della Arti, prima che la stagione dell’astrattismo concreto lo portasse all’esplosione delle forme e alla potenza emozionale del colore.

Quasimodo, dal canto suo, nei primi Anni Quaranta stava vivendo il passaggio dall’essenzialità ermetica a una maggiore adesione al reale, o come scrisse Carlo Bo in una recensione del ‘43, “dalla parola assoluta della sua prima figura spirituale” giungeva a “una trama distesa e ricca di vocazioni descritte”. Questa esigenza di concretezza, insieme al rifiuto sempre ribadito per gli slittamenti simbolici, non devono però far cadere nell’equivoco: attribuirgli una predilezione univoca per la figurazione di stampo neorealista è un errore. Egli amò artisti tra loro diversi, come Sassu, Migneco, Cantatore, Usellini, de Chirico, Manzù, Fabbri, e nel 1950 scrisse un testo per una collettiva con Guttuso, Birolli, Afro, Morlotti, Vedova, Cagli, Moreni, Pizzinato. Visse in pieno la rivoluzione informale, così come era stato vicino alla militanza espressionista del Gruppo Corrente.

Questo fervido milieu non poté che nutrire ed espandere il suo immaginario, la sua intelligenza critica. E nella tensione ideologica del tempo, che vedeva spesso contrapposti forma e contenuto, fu certo consapevole, pur tra crisi e domande, della natura linguistica dell’oggetto pittorico e della funzione costruttiva del colore: il contenuto, la vicenda storica e il tema morale non potevano da soli risolvere il discorso estetico.

Quasimodo e Lucio Fontana

Negli Anni Cinquanta – periodo in cui sfornò i ventisette disegni, in polemica con l’astrazione – questo tipo di inquietudine animava i suoi ragionamenti. Nella relazione mai abbandonata con la realtà e nella fede in una legge razionale che orientasse la genesi dell’immagine, si aprivano nuove maglie. Era la ricerca di un “equilibrio”, come aveva ad esempio scritto in riferimento alla scultura di Manzù, “tra la riduzione concreta del reale, secondo un metodo che fu degli antichi, e l’avanguardia che si esprime attualmente secondo un istinto distruttore”. Quei disegni, forse, rappresentarono allora un’occasione di comprensione del nuovo, per mezzo della propria mano e del proprio occhio in azione.

Più avanti, al netto di una poesia sempre più radicata nei grandi temi del presente, lo sguardo verso la sperimentazione artistica si fece più libero, più sereno. In uno dei brevi scritti pubblicati tra il ’64 e il ’68 su Tempo, nella rubrica Colloqui, rispondeva così a un lettore che gli chiedeva un parere sull’“orrenda Biennale d’arte moderna” (quella del ’64) appena visitata:

“Un giudizio non può essere negativo in senso globale perché l’esposizione veneziana è un documento delle correnti di un’avanguardia che non esprime solo le crisi della problematica op e pop ma anche le conquiste dell’informale. Nella Biennale quest’anno non ci sono state solo prove discutibili ma anche le espressioni positive di una ricerca che, nel nome per esempio cli Lucio Fontana, non dimentica l’importanza del linguaggio sia nella pittura sia nella scultura. Tra le arti, quelle figurative sono le uniche che costringono visivamente alla scelta di una tecnica nemica della retorica e delle ripetizioni.

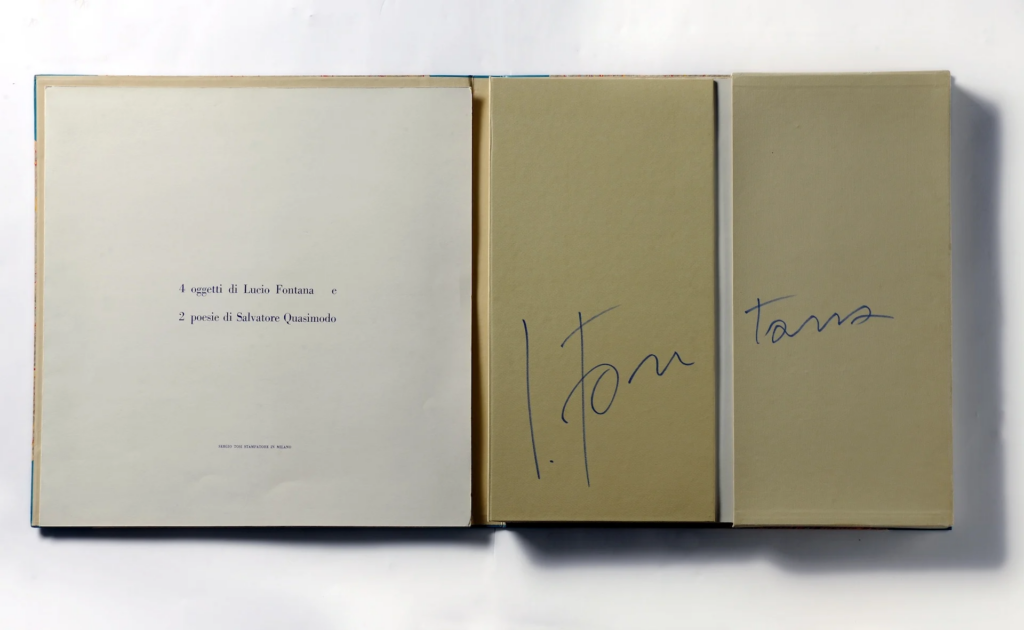

Con Lucio Fontana l’anno dopo realizzò una splendida tiratura di 50 esemplari, un volume composto da due sue poesie (Solo che amore ti colpisca e Dalle rive del Balaton, entrambe incluse nella raccolta “Dare e avere” del ’66) e quattro decoupage colorati in alluminio e cartone, firmati e numerati dall’artista. Videro la luce nella stamperia di Sergio Tosi, a Milano, con la collaborazione della legatoria Conti-Borbone che creò l’astuccio editoriale. Una delle copie è oggi conservata nelle collezioni del MoMA di New York.

Poesia e immagini in Quasimodo

Fu in ogni caso una poesia piena di immagini, quella di Quasimodo. Lo fu nel raccontare la ferocia della guerra, la minaccia atomica, l’alienazione moderna, le tragedie del presente e del passato; lo fu nell’attraversare le paure ancestrali dell’uomo, la sua forza spirituale, il suo legame con il mito, il mondo classico e la natura; e lo fu anche quando la cifra ermetica aveva significato contrarre la realtà in un lampo, in un fremito interiore, più vicino a un’astrazione lirica che non ad un racconto. Le parole di Quasimodo traboccano di affreschi di paesaggi, di pagine epiche, civili o metafisiche, di descrizioni e ricostruzioni; ma anche di visioni rischiarate da pura luce e da pennellate di colore, a voler riempire i versi di una specifica vibrazione tonale.

Se la poesia è sempre scrittura luminosa, e se quella luce è origine da cui sorge il segno, che sia visivo o verbale, egli mostrò certamente una capacità altissima di sentire il mondo in immagini. La sua intensa attività di critico d’arte ne è prova; e quella serie di acquerelli rinnegati, dimenticati, è in fondo testimonianza di una naturale attitudine al visivo, magicamente divenuto scrittura segnica nel breve esperimento d’astrazione. “Un esercizio del cuore e della volontà (questo per ogni arte) non può soggiacere all’istinto – aveva scritto anni prima in un testo per Birolli – né eludere le leggi che determinano la nascita di un qualche cosa che prima non esisteva: per questo non ho mai creduto alla grezza vocazione, al segno della mano profetica, di colori che girano intorno a una nuova terra scoperta sulla tela”.

E le 27 gouache? Una parentesi sfuggita alla luminosa razionalità del suo sguardo? Sì, ma non fu puro istinto. Non fu materia prima giunta dall’inconscio o da un’ispirazione febbrile. Fu una piccola prova di linguaggio, giocoleria di forme e di cromie, magari spunto per ulteriori meditazioni intorno al rapporto tra il dato di realtà e la sua miracolosa, sempre imprevedibile, trasposizione in poesia.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati