A Roma l’opera di Gianfranco Baruchello dialoga con Raffaello alla Villa Farnesina

Al di là del tempo e dello spazio sorgono i “Mondi Possibili” immaginati dagli artisti, sempre vivi e contemporanei. Come quelli ideati da Baruchello in mostra a Villa Farnesina, a tu per tu con la storia e la storia dell'arte

Dove, se non nella villa suburbana più suggestiva di Roma, poteva svolgersi una mostra dedicata alla capacità di Gianfranco Baruchello (Livorno 1924 – Roma 2023) di creare nessi e relazioni tra realtà distanti e apparentemente incompatibili? Villa Farnesina, che con il suo lussureggiante giardino e i meravigliosi spazi interni apre una dimensione parallela nel cuore caotico di Roma, è il luogo ideale per accogliere Mondi possibili; esposizione a cura di Carla Subrizi che, a cento anni dalla nascita, crea un dialogo tra le opere di Baruchello, la storia e la storia dell’arte. In concomitanza con il Convegno Internazionale di Studi sull’opera di Baruchello presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, la mostra ne approfondisce la ricerca, da lui stesso definita come “il tentativo di costruire ‘piccoli sistemi’ in grado di contrastare i grandi sistemi della storia, della politica e dell’ideologia”.

Baruchello in dialogo con Raffaello e Villa Farnesina

Una mostra ragionata che, sulla base di otto significative opere, intende suggerire un’idea dei Mondi possibili immaginati dall’artista lungo i sette decenni della sua radicale e indipendente carriera. In un percorso articolato tra gli spazi interni ed esterni della Villa, l’esposizione mette in contatto l’opera di Baruchello con Raffaello e Villa Farnesina, creando un dialogo tra storia, iconografie e immaginari appartenenti a epoche differenti. E, tra ispirazione e creazione; possibilità e realtà, Mondi Possibili mette in luce come memoria; sogno; natura, siano temi presenti tanto nei cicli pittorici della Villa quanto nell’indagine di Baruchello; instancabile sperimentatore che li ha indagati attraverso medium e linguaggi diversi.

I mondi possibili di Baruchello all’origine di corto circuiti mentali

Come sottolinea la curatrice Carla Subrizi, presidente della Fondazione Baruchello, “I mondi possibili nascono mettendo in relazione esperienze, storie, memoria, per produrre corto circuiti: premessa che è stata da sempre presente nella ricerca di Baruchello”; così, un giardino di piante velenose, l’installazione site specific Giftpflanzer, gefahr! (Piante velenose, pericolo!) realizzata per la prima volta nel 2009, accoglie i visitatori di fronte all’ingresso della Villa. Il carattere velenoso delle piante non innesca solo una serie di riflessioni su temi come identità, apparenza; ma, annullando la dicotomia “bene – male”, crea un cortocircuito mentale che, a partire dalla natura, dimostra come nulla sia di per sé buono o cattivo, giusto o sbagliato. Proprio come i veleni delle piante che, oltre ad un pericolo, possono rappresentare una difesa; la realtà va sempre analizzata in relazione al contesto e da diversi punti di vista.

Passato e presente, un dialogo in continuo divenire

Per citare ancora la curatrice: “l’interazione tra opere non produce soltanto incontri ma forme di interrogazione tra fasi ed epoche, tra modelli della storia e conseguenze di essi: passato e presente trovano modi di dialogare inediti ed efficaci”. Un dialogo che inizia nella magnifica Loggia di Amore e Psiche, con le quattro opere della serie Murmur 2015, in cui l’artista evoca in maniera indiretta il tema delle Metamorfosi da cui è tratta la scena dipinta. Baruchello, da sempre interessato ai processi intellettivi, li esplora aprendo letteralmente la mente come fosse un libro, in cui li rappresenta come pulviscolo di immagini mentali (come amava definirlo). Un crogiolo di immagini, parole e segni sempre diverso e in continuo divenire che ben raffigura l’incessante pensare. Un’attività profondamente umana che, in quanto tale ci caratterizza ponendoci in una condizione di costante metamorfosi e trasformazione.

Baruchello una sensibilità profetica e poetica

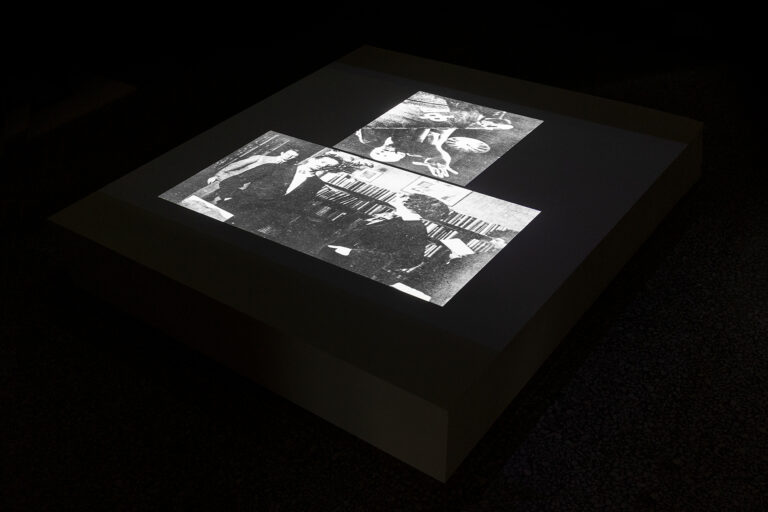

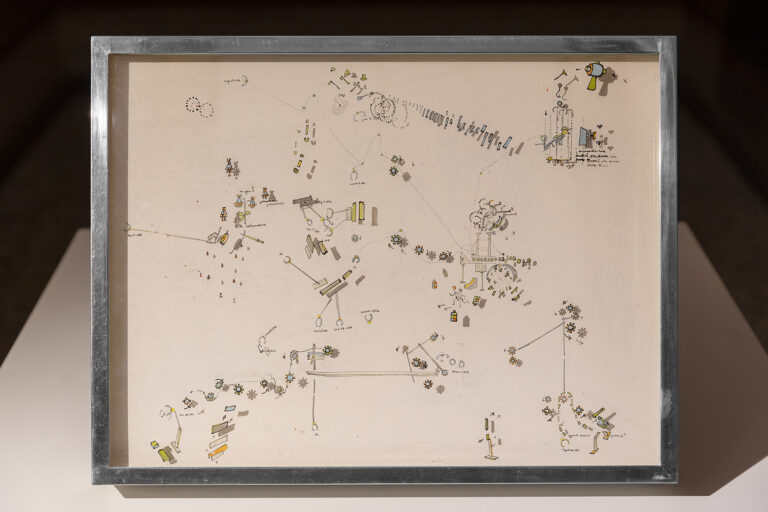

In questo percorso che non si propone come un’antologica ma come una panoramica sulla ricerca dell’artista, emerge con forza la delicatissima e profetica sensibilità di Baruchello. Nella Loggia di Galatea, in linea con il Tevere è collocato Il Fiume, 1982-83. Un autoritratto metaforico, posto in orizzontale e lungo 15 metri, in cui l’artista, conducendo una riflessione sull’acqua, sulla genealogia delle isole e sulle difficoltà di scorrimento dei fiumi, rivela una coscienza ecologica e un’attenzione all’ambiente profetiche ed ante litteram. Del resto, come osservato da Subrizi: “I mondi possibili si configurano quando il tempo perde la sua articolazione: le sequenze si interrompono, il passato arriva per sorprenderci e il presente si realizza come incursione nel già stato”. Il passato e la memoria sono al centro di La storia ci guarda, 1972-2018, in cui il tratto calligrafico e puerile ma incisivo dell’artista, cede il passo alle fotografie che, proiettate dal basso sembrano emergere direttamente dal passato. Due sequenze di drammatiche immagini, ritratti singoli e corali, in cui i non eroi, sconfitti ed emarginati, solitamente dimenticati dalla storia, diventano protagonisti e con lo sguardo rivolto al pubblico lo chiamano in causa. Un’opera con cui l’artista sembra voler interrogare gli spettatori per risvegliarne le coscienze troppo spesse assopite in quel sonno della ragione (e dell’affettività) che genera mostri. L’ambiente ritorna in Rilievo ideale, 1965, con cui l’artista rielabora un grafico Paravia secondo una sorta di geografia sensibile e immaginaria che esplora territori mentali, innescando un gioco di stratificazioni e segni che stringe un serrato dialogo con la Sala V della Villa; dove i lavori di restauro rendono visibili tutte le stratificazioni storiche che si sono susseguite nel tempo.

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Baruchello immune ad ogni semplificazione

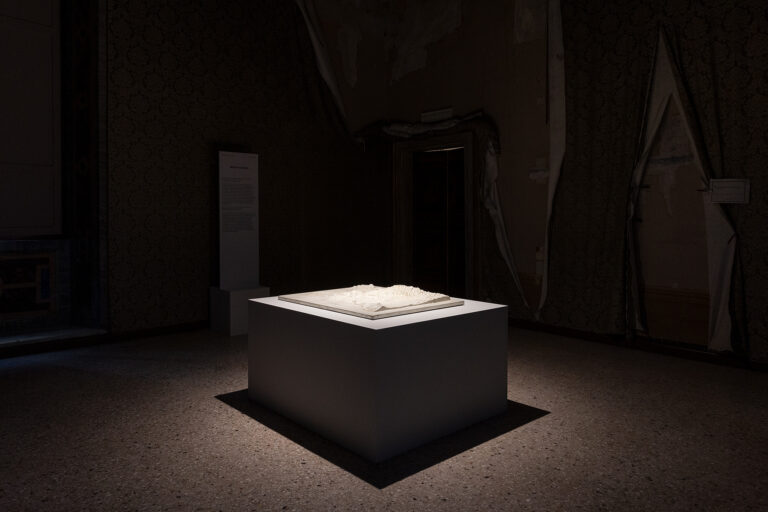

Oh, Rocky Mountains Columbine, 1966, nella Saletta Pompeiana riprende il concetto della complessità della natura, ancora una volta a partire da una pianta velenosa, e lo restituisce attraverso la stratificazione nel lavoro. Così come la natura è sfaccettata e multiforme, immune a banalizzazioni; così l’opera di Baruchello si compone di più strati, reali ed immaginari. Una similitudine per dire che la realtà, in questo caso l’opera, non si presta ad una decodificazione rapida e frettolosa ma richiede un giusto tempo di messa a fuoco e lettura. Nella Sala del Fregio, dedicata alle fatiche di Ercole, che lo portarono a viaggiare oltre i limiti delle terre conosciute, la curatrice pone La casa in fil di ferro, 1975. Opera solo in apparente contraddizione con il tema del viaggio, nella misura in cui il concetto di abitare, oggetto di profonda riflessione da parte dell’artista, non è inteso in modo statico e bloccante ma come opportunità per viaggiare con la mente. Nell’installazione, infatti, le pareti in fil di ferro si traducono in disegni nello spazio che invitano a guardare oltre, per superare muri e confini ed ampliare i propri orizzonti mentali senza doversi necessariamente muovere nello spazio. Infine i non eroi ritornano ad essere protagonisti in Monumento ai non eroi, 1962, opera che chiude il percorso espositivo, riconfermando l’identità profondamente umana e antifascista di Baruchello che fece della sua ricerca uno strumento di contrasto culturale a regimi e dittature. Significativamente collocata nella sala di Alessandro Magno e Rossane, l’eroe per eccellenza che in pochi anni pose sotto il suo dominio quasi tutto l’orbe conosciuto, l’opera di Baruchello, assemblando in una lunga stele i simboli del potere e della vittoria, li annulla nel bianco abbacinante di cui è dipinta. Un bianco che priva gli oggetti della loro funzione celebrativa e da cui emerge unicamente uno sguardo profondo, triste, esplicativo. Simbolo di tutti coloro che a causa di conflitti e guerre, in cui dovevano primeggiare gli eroi, sono deceduti, scomparendo brutalmente anche dalla storia e dalla memoria.

Ludovica Palmieri

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati