La tragedia della “deportazione evangelica” nella mostra di Belinda Kazeem-Kamiński a Merano

L'artista e ricercatrice viennese mostra con mappe e video, maschere e luci, come i missionari cattolici prelevavano i bambini dall'Africa con il pretesto di “salvare le loro anime”, trapiantandoli a forza e convertendoli in Europa

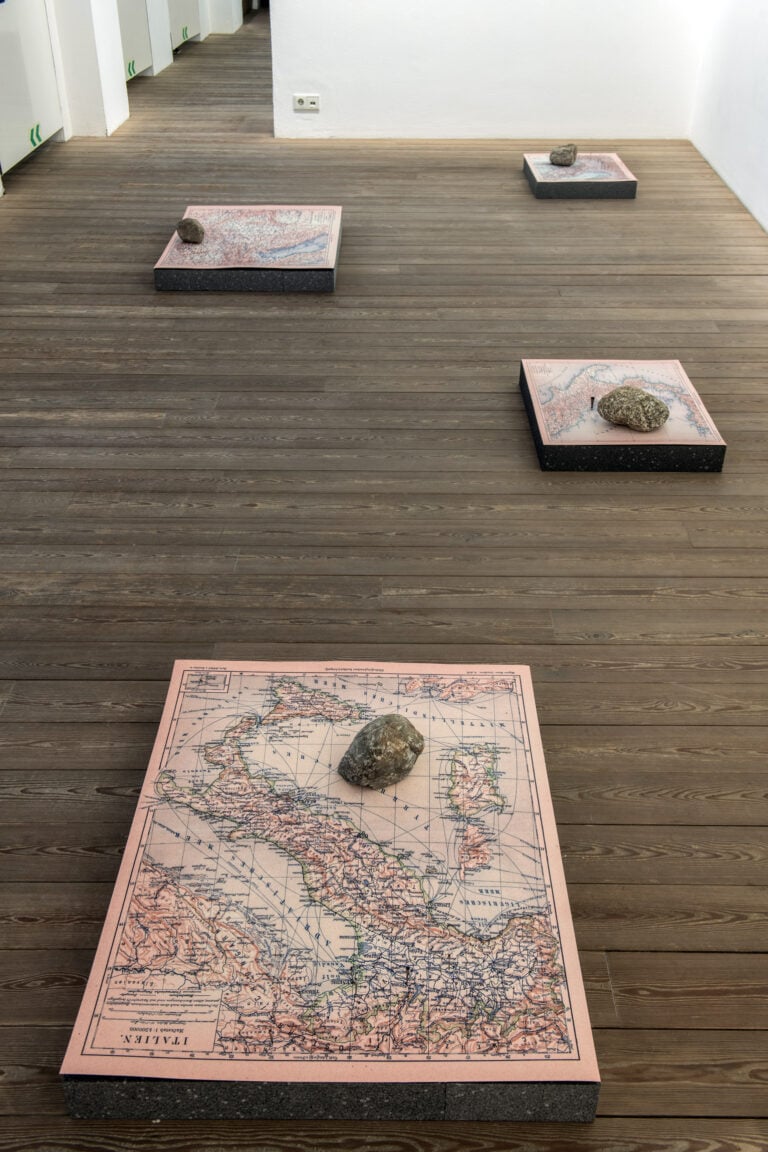

Fogli e spilli, sussurri e grida. È una cartografia di spirito, e di dolore, la grande personale di Belinda Kazeem-Kamiński da Kunst Meran – Merano Arte, che nei tre piani dello storico palazzo della Cassa di Risparmio scompone nelle sue parti più evocative l’ampia ricerca dell’artista visiva, ricercatrice e autrice viennese. Protagoniste del percorso sono le giovani vittime, spesso senza nome, del sistema missionario cattolico, di cui viene analizzato il ruolo nella costruzione del rapporto coloniale tra Europa e Africa. Con video e installazioni, sculture e stanze immersive, tutte inedite, Kazeem-Kamiński punta una cruda luce sulle diaspore forzate dell’evangelizzazione, concentrate soprattutto nelle aree di lingua tedesca, che nell’Ottocento vedevano i missionari deportare forzatamente bambine e bambini, comprati, trapiantati e convertiti con il pretesto del “salvataggio delle loro anime”.“Siamo qui per provare sentimenti di disagio, e, se riusciamo, per sentire anche solo una parte di quel dolore”, spiega Simone Frangi, curatore della monografica insieme a Lucrezia Cippitelli.

Arolectics. Tutto ha inizio con la storia di Asue

La ricerca di Kazeem-Kamiński inizia con una bambina sudanese chiamata Asue*, segnata con l’asterisco per la manchevole trasposizione del suo nome arabo originale, acquistata dal sacerdote Niccolò Olivieri al Cairo e portata a forza nel convento delle Orsoline di Brunico l’11 gennaio 1855 insieme ad (almeno) altre due ragazze, Gambra* e Schiama*. Battezzate in un processo tra il pubblico e il privato e rinominate – Asue diventa Angela –, le tre giovanissime (insieme ad altre due bambine di cui non sappiamo nulla) sono rinchiuse a vita nelle quattro mura del convento. Mentre le altre due ragazze sembrano adattarsi alla vita monastica, Asue* viene considerata dalle suore indomabile come “una tempesta”: ed è proprio una tempesta quella che Kazeem-Kamiński vuole ricreare tra queste pareti bianche, ricostruendo la memoria collettiva là dove è stata epurata. Una tempesta di rabbia, e fame di giustizia, che si concretizza fin dall’ingresso e si compie lungo il percorso espositivo.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Gli elementi e la memoria nella mostra di Kazeem-Kamiński

Prima personale dell’autrice in Italia, Aerolectics è a tutti gli effetti una mostra complessa, tragica e potente. Partendo dalla storia del convento, di cui il museo si fa specchio e cassa di risonanza, e dal destino spezzato di queste bambine (1200 prelevate solo da Olivieri, dietro compenso della Chiesa), l’artista e autrice alterna riferimenti naturali e culturali, mutuando spunti da esperienze diasporiche (come il Caribbian Artist Movement, e dalla sua visione ciclica e “mareica” degli eventi) e dalla simbologia Yoruba, elevando l’esperienza attraverso i quattro elementi della terra, dell’acqua, del fuoco e dell’aria. Partendo dalla metafora geologica della vicina Linea Insubrica – punto di scontro della placca africana con quella europea, che rappresenta anche lo scontro in corso tra culture e ideologie: “Le Alpi sono state a tutti gli effetti create dalla Placca Africana”, dice l’artista –, il percorso evoca e poi materializza la tragedia con video di performance e installazioni – inclusa una terrificante cassetta delle offerte razzista, appena visibile in una scatola illuminata di rosso – andando poi a vendicare la memoria di Asue* nelle nkisi, statuette sacre al dio del fuoco Oya. Puntellate di chiodi votivi e appoggiate su un grande specchio, le icone di ceramica (una fusione dei quattro elementi) anticipano la danza a Oya della stessa autrice, che in una video-performance di grande impatto rende questa giustizia riparativa con poderose grida e una musica martellante.

Il percorso di Kunst Meran con la cittadinanza

“Quando ho letto di questa storia, di Asue* e del convento, nessuno ne sapeva nulla. E quando nessuno sa nulla di qualcosa, io mi attivo”, spiega Kazeem-Kamiński, che ora riporta la memoria a galla con la mostra e due giornate con la cittadinanza. La prima è fissata domenica 16 marzo, quando si terrà il seminario Riparare e restituire. Sulle funzioni redistributive delle istituzioni museali. Con la partecipazione di ospiti internazionali come Lotte Arndt, Elvira Dyangani Ose, Raul Moarquech Ferrera-Balanquet, Hannes Obermair, Josien Pieterse, Justin Randolph Thompson, si dibatterà sulle restituzioni dei beni culturali a partire da un caso legato alla storia altoatesina: un mantello etiope portato a Merano come “bottino di guerra” dal generale Enea Navarini. La seconda è una serata di musica e performance fissata a venerdì 11 aprile (e organizzata in collaborazione con Festival Sonora) con l’artista Masimba Hwati e la musicista Melika Ngombe Kolongo (Nkisi) tra poliritmia africana, musica elettronica hardcore e tracce dei film horror italiani degli Anni Settanta.

Questo processo di avvicinamento alla storia, soprattutto a quella sommersa, ha molto a che fare anche con la stessa Merano, terra memore di ulteriori fratture coloniali e difficoltose ricomposizioni: “Questo territorio è stato colonizzato durante il fascismo, con il trapianto degli italiani dal Sud, che spesso non parlavano italiano, in un’area germanica e ladina”, spiega Frangi. “Quello su cui lavoriamo ha un diretto impatto e una diretta relazione con il presente”, continua il curatore, che ha ideato con Cippitelli un programma triennale tricontinentale.

The Invention of Europe, il programma triennale di Kunst Meran

La mostra, aperta fino a giugno, va infatti a chiudere il primo capitolo del programma The Invention of Europe, curato in ogni sua parte da Cippitelli e Frangi. Scopo del progetto è quello di infrangere la presunta superiorità dell’Europa, che per secoli si è costruita e fortificata sottraendo risorse fisiche e intellettuali dal resto del mondo, e a cui ha imposto prospettive e gerarchie soffocando i modelli alternativi. “Ripercorriamo le crepe di una visione indifendibile, e che ha fallito”, spiega Frangi, che anticipa che il secondo capitolo del programma, che sarà inaugurato a giugno da una collettiva, sarà incentrato sulle Americhe.

Giulia Giaume

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati