Costantino Nivola e le forme artistiche della Sardegna preistorica. La mostra tra Orani e Cabras

L'esposizione, unica e doppia, chiama in causa le statue monumentali preistoriche ritrovate a Mont’e Prama e, più ampiamente, il rapporto tra umanità e pensiero antichi ed evoluzioni e possibilità immaginative contemporanee

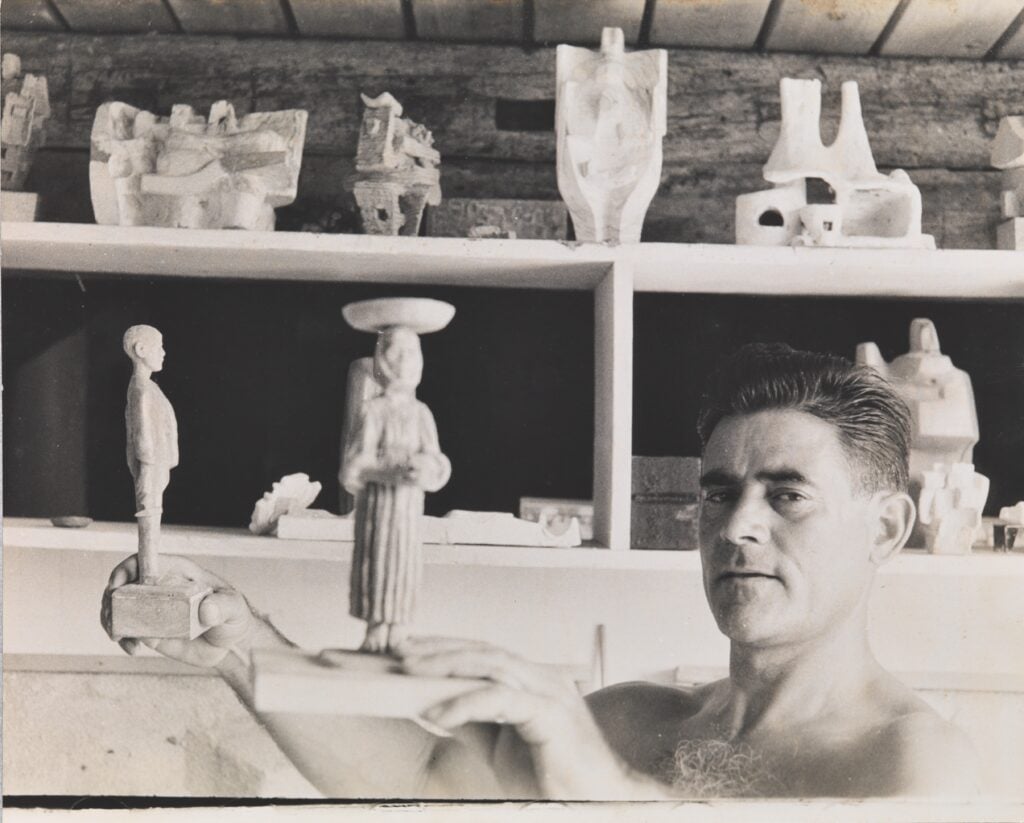

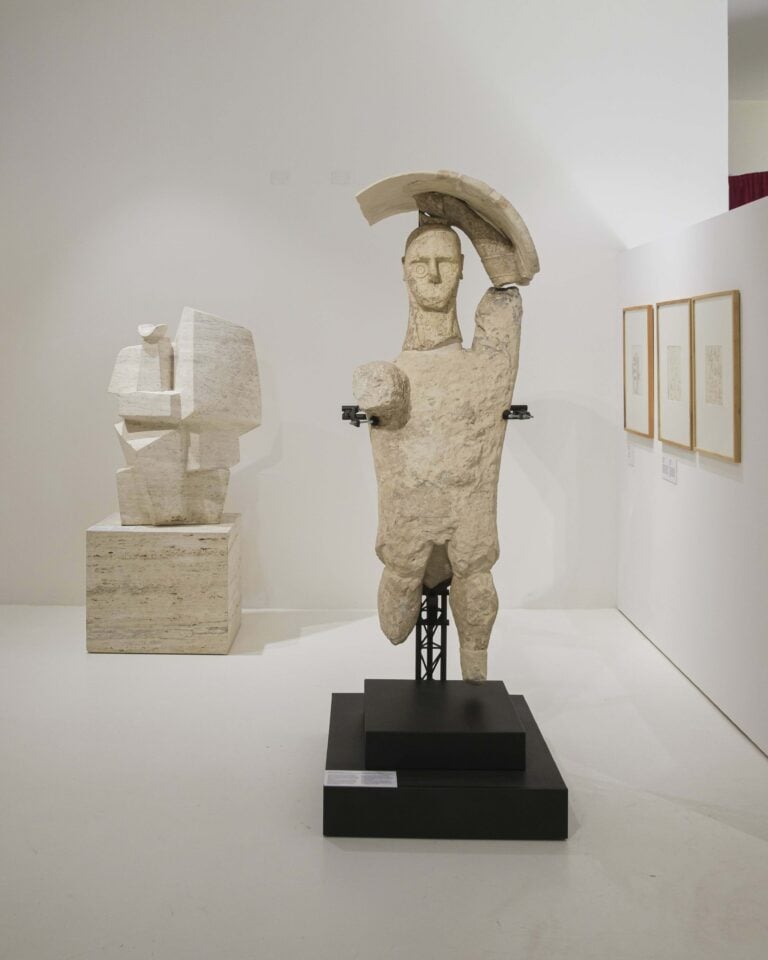

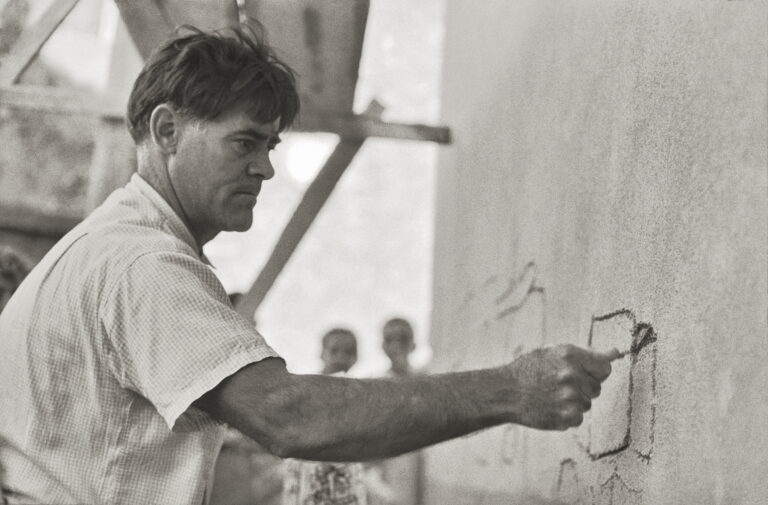

Per la prima volta la relazione cruciale tra la pratica artistica di Costantino Nivola (Orani, 1911-Long Island, 1988) e le forme artistiche della Sardegna preistorica è al centro di una grande mostra. Articolata in due capitoli e altrettante sedi museali, il Museo Nivola di Orani e il Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras, la mostra Sulle spalle dei giganti. La Preistoria moderna di Costantino Nivola è curata dalle storiche dell’arte Giuliana Altea e Antonella Camarda, da Luca Cheri e Anna Depalmas, archeologi preistorici, e da Carl Stein, architetto e storico collaboratore di Nivola.

Organizzata in Sardegna da Fondazione Mont’e Prama e Fondazione Nivola e resa possibile da un proficuo dialogo tra istituzioni, la mostra, unica e doppia, chiama in causa da un lato le statue monumentali preistoriche ritrovate a Mont’e Prama e, dall’altro e più ampiamente, il rapporto tra umanità e pensiero antichi ed evoluzioni e possibilità immaginative contemporanee. Oltre a offrire, arricchita anche da importanti prestiti di collezioni private americane e italiane, un’occasione preziosa per esplorare in modo inedito il legame tra Nivola e la sua terra di origine.

L’eredità del passato nell’arte di Costantino Nivola

“Nos esse quasi nanos gigantum humeris insidientes”, ovvero: “Siamo come nani seduti sulle spalle dei giganti”. Suona così l’aforisma medievale da cui, insieme al riferimento al sostrato culturale sardo, prende le mosse la mostra Sulle spalle dei giganti. E che, attribuito a Bernardo di Chartres (ma forse a lui ancora precedente di secoli), andava a definire quanto l’umanità contemporanea, sedendo sulle spalle degli antichi – eccoli, i giganti –, può da lì trovarsi sollevata e guardare più lontano, grazie al punto di vista privilegiato offerto dall’esperienza del passato. Una dichiarazione di riconoscimento, omaggio e credito per quanto costruito dal passato, per le fondamenta del pensiero gettate da chi ci ha preceduto, sulle quali il presente può elevarsi e prendere lo slancio necessario per guardare e proiettarsi nel futuro. E certamente le spalle dei “suoi” giganti, e l’esperienza diretta della loro grandezza, hanno nutrito la sfida al presente e al futuro raccolta e vinta da Costantino Nivola.

La scultura di Nivola ha trovato, infatti, ispirazione nella maestria creatrice e creativa della Preistoria sarda e ora la mostra, nelle due articolazioni del Museo Nivola e del Museo Civico G. Marongiu, mette in luce per la prima volta la strettissima relazione che intercorre tra la ricerca di Nivola e le testimonianze preistoriche della sua terra d’origine – dalla scultura all’architettura eneolitica e nuragica – attraverso opere, reperti, documentazione, fotografie e le installazioni multimediali ideate dal Visual Computing Group del CRS4. Rileggendo, con uno sguardo tutto contemporaneo, pratiche artistiche concluse nel tempo ed estraendo da quelle nuovi strumenti per interpretare il presente e aprire possibilità sul futuro.

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Lo sguardo del passato sul presente dell’arte

In mostra, insieme alle opere di Costantino Nivola, arrivano dunque le auctoritates del passato, “i prototipi dell’arte di Nivola, le fonti che lo hanno ispirato”, ha sottolineato Carl Stein, che sin da bambino ha conosciuto Nivola e ha poi lavorato al suo fianco tutta la vita. Il suo contributo si è unito in un lavoro multidisciplinare, condiviso e di squadra, dimostrando, con l’efficacia del dialogo instaurato tra arte antica e contemporanea, anche il valore della ricerca e il potenziale di conoscenza sempre da scoprire, anche in pratiche già indagate. “L’interesse del pubblico”, ha dichiarato Giuliana Altea, presidente della Fondazione Nivola, “ha confermato come la mostra rappresenti un progetto di collaborazione, tra istituzioni e discipline, felicemente riuscito. È attraverso esperienze come questa che si riesce a mettere insieme aspetti diversi del nostro patrimonio culturale, in un incontro capace di gettare nuova luce su ciascuno di essi”.

Lontani da un semplice accostamento formale tra le creazioni preistoriche e le opere di Nivola, il processo storico-critico e scientifico a monte e il risultato espositivo a valle sembrano piuttosto essere stati guidati dallo stesso Costantino Nivola, a indicare cosa aveva negli occhi, su quali spalle fosse andato davvero a sedersi, per puntare all’orizzonte davanti a lui. E a visitare la mostra nelle sue due articolazioni e capitoli resta la sensazione, oltre ogni ragionevolezza, che non sia poi solo Nivola ad aver guardato al passato, ma siano anche le opere del passato, oggi, a restituirci lo sguardo; a investire, con la loro presenza e il loro portato, il nostro presente. Tra arte, storia, cultura, tra antico e contemporaneo, si ricuce così la relazione cruciale tra l’arte di Costantino Nivola e le radici della preistoria sarda, in particolare il dialogo con i giganti di Mont’e Prama: i misteriosi, enormi arcieri, guerrieri e pugilatori ritrovati negli Anni ’70. Mentre la distanza da percorrere, che separa Orani da Cabras, dalla Barbagia interna al mare, sembra voler abbracciare la Sardegna tutta, le sue stratificazioni, e, insieme, il suo slancio verso il futuro.

Costantino Nivola, tra l’America e la Sardegna

Si compie così l’avventura di rintracciare le affinità e le influenze fondanti tra la progettazione moderna di Nivola e la Preistoria sarda, senza scivolamenti, lontano anche da “pregiudizi su una Sardegna esotica, remota e fondamentalmente arretrata”, come ha avvisato per tempo Antonella Camarda (G. Altea, A. Camarda, Nivola. La sintesi delle arti, Ilisso 2015), che accoglie come legittima la “lettura in senso archetipico della statuaria di Nivola, ma solo se la si considera frutto maturo di un percorso costantemente aggiornato sulla teoria e sulla pratica artistica del Novecento e non come una regressione a una dimensione regionalista e nebulosamente etnica”.

Partito da una famiglia di umilissime origini e dal borgo rurale di Orani per andare a studiare nel 1931, grazie ad una borsa di studio, come grafico e designer di allestimenti alla Villa Reale di Monza, considerata, all’epoca, una sorta di Bauhaus italiana, nel 1936 entra alla Olivetti di Milano, diventando direttore artistico della sezione grafica. Nel 1939 fugge dall’Italia fascista e antisemita per proteggere la moglie, Ruth Guggenheim, dalle leggi razziali, approdando prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, che diventeranno la sua casa. E dove i suoi amici sono, tra gli altri, Saul Steinberg e Le Corbusier, e si avvia il percorso di avvicinamento alla scultura, anche attraverso il recupero del legame viscerale con la Sardegna: come punto di origine primordiale, risorsa di rinnovamento per l’umanità post-bellica e ispirazione fondante per la ricerca artistica attraverso l’eredità del suo patrimonio archeologico. I primi sandcast degli Anni ’50, le sculture realizzate con matrici di sabbia, mescolano, infatti, le suggestioni del Surrealismo alle statuine di Veneri e Madri neolitiche sarde, e l’artista prosegue a immergersi totalmente, anche grazie all’amicizia con l’archeologo Giovanni Lilliu, nella fascinazione per il passato ancestrale dell’isola. Lo testimoniano, tra gli altri, il celebre rilievo realizzato nel 1953 per lo Showroom Olivetti dello studio BBPR sulla Fifth Avenue a New York, così come tanti dei progetti monumentali e di arte pubblica o le sculture di Madri degli Anni ’70.

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Dal mito delle origini ai menhir, dalle Madri ai Costruttori. La mostra al Museo Nivola e al Museo di Cabras

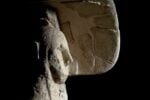

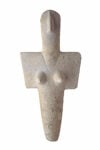

La Sardegna prenuragica e nuragica diventa così il fulcro di interesse per la ricerca di Costantino Nivola, che la richiamerà costantemente, attraverso le diverse serie di lavori realizzati, scandagliandone testimonianze architettoniche e scultoree, tecniche e significati, misteri e suggestioni. A rileggerle ora è dunque per la prima volta la mostra Sulle spalle dei giganti, che nel percorso scandito al Museo Nivola di Orani affianca la produzione di Nivola ai diversi momenti storici – e ai reperti – della Sardegna preistorica, incardinando al tempo stesso la narrazione anche su alcuni nodi tematici ricorrenti e significativi. Dal mito dell’origine del mondo, con un inedito trittico in bronzo degli Anni ’60, ai piatti in ceramica di Nivola degli Anni ’80 che dialogano coi graffiti delle domus de janas e con le ceramiche del V- IV millennio a.C.; dall’influenza dei menhir, i grandi ed enigmatici monoliti prenuragici che “dovettero colpire profondamente Nivola”, ha segnalato Anna Depalmas, “che li cita nei primi sandcast degli anni Cinquanta, e in modo anche più diretto nel progetto di Piazza Satta a Nuoro, del 1967”.

Tema centrale per Nivola e cuore ideale dell’intera scrittura espositiva al Museo Nivola è poi la Grande Madre della statuaria neolitica/eneolitica, la figura che incarna il femminile e celebra, dalle origini del mondo, la forza generatrice della donna e della natura. Insieme al culto dell’acqua, qui ripercorso nell’incontro tra i pozzi sacri di età nuragica e le progettazioni di Nivola che ne hanno messo in luce la preziosità. “Il tema dell’acqua”, racconta infatti Stein, “è sempre stato caro a Nivola: le fontane svolgono un ruolo importante nella decorazione dei college Morse e Stiles all’Università di Yale […] e in quella delle Wise Towers a New York (1964). Nivola amava contrapporre l’abbondanza e lo spreco dell’acqua negli Stati Uniti con la scarsità dell’acqua in Sardegna, che la rende preziosa e ne alimenta il desiderio”. Chiude poi il capitolo del Museo Nivola, con la serie dei Building Blocks degli Anni Cinquanta, la figura mitica del Costruttore – “Nivola scorge nell’idea di costruzione l’essenza stessa dell’arte”, avvisa Luca Cheri –, con cui Nivola si identificava con facilità, sia come figlio di un muratore sia come erede, in una linea ininterrotta del tempo, dei grandi artefici preistorici, tra architetture del passato e lo sguardo modernista che pensa e progetta spazi per la collettività.

A completare il carotaggio nel legame primordiale e ispiratore tra l’arte di Nivola e la Preistoria sarda c’è il capitolo espositivo al Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras, a circa 70 km dal borgo di Orani, puntando dall’interno dell’isola al mare, verso Oristano. Dove le forme scultoree di Nivola sono avvicinate alle esili e nervose sculture nuragiche in pietra e in bronzo, nelle stesse sale che già custodiscono i giganti di Mont’e Prama. Con la loro monumentalità concretissima e materiale, ma, e ancor di più, significante e simbolica, oltre che determinante per l’avventura artistica di Costantino Nivola.

Cristina Masturzo

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati