Jago, successi e retoriche. Fenomenologia di un artista mediatico

Abbiamo spesso dato notizie dei suoi progetti artistici, cronache necessarie di un fenomeno a suo modo interessante. Un fenomeno che proviamo qui a decifrare, stavolta oltre la cronaca stessa. E con spirito critico. Jago, artista che divide e usa i media come nessuno, ci porta dentro alla discussione sull’arte e sul suo valore pubblico, tra ricerca, memoria e luoghi comuni

Cosa ci sia alla base del successo di Jago, scultore italiano divenuto negli ultimi anni un autentico fenomeno pop, è motivo di dibattito. Talento e genialità, secondo alcuni; pura capacità di marketing per altri. Più la seconda, verrebbe da dire, osservando la linea progressiva di questa scalata sorprendente. Prodotto ben costruito e ben raccontato, Jago è una perfetta macchina per il consenso, calibrata sui grandi numeri. Lentamente, senza spin doctor, agenzie e gallerie alle spalle, con pazienza lodevole e grazie a un utilizzo avveduto degli strumenti di comunicazione e autopromozione, Jacopo Cardillo – questo il suo vero nome – è riuscito nell’arco di un decennio a conquistare un’audience sempre più trasversale, con una galoppata ininterrotta che lo ha portato fino in Cina, a New York, negli Emirati Arabi.

Jago, tra spazi pubblici e retoriche sociali

Accanto al plauso del pubblico generalista, non sono mancati i consensi di investitori, collezionisti, organizzatori culturali e amministrazioni pronte a offrirgli piazze e palcoscenici vari (per quest’ultimo aspetto, in verità, la credibilità artistica non è essenziale, vista la quantità di pasticci e di brutture a cui comuni e regioni d’Italia ci hanno abituati, nell’infernale corsa a riempire e decorare piazze, rotatorie, siti archeologici, giardini, facciate). Teatri delle sue sculture sono luoghi e contesti dal grande impatto comunicativo, mentre metodo e obiettivo non cambiano: l’arte come veicolo emozionale, capace di impressionare e di commuovere, evocando i maestri del passato o attingendo da tematiche che infiammano il dibattito collettivo.

Così, ad esempio, Marmo italiano (2022), statua ottenuta da un blocco di marmo nero toscano, affida all’immagine di un esile fanciullo rannicchiato per terra il ricordo di un migrante sofferente, per ribadire che – parole dell’artista – “non è il colore della pelle a dare valore ad un essere umano”. Il registro è il solito, tra banalità disarmanti e ricerca dell’effetto tragico. L’opera ha viaggiato per un mese sulla nave Ocean Vikings di SOS Mediterranée, per il più scontato (e più mediatico) degli accostamenti, poi è stata adagiata sul manto erboso dello Stadio Olimpico di Roma, su iniziativa della Lega Serie A, infine è arrivata sul selciato di Ponte Sant’Angelo, a Roma, gettata in mezzo al fiume di passanti indifferenti, con l’antica prigione di Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro all’orizzonte. Una costellazione di riferimenti (la chiesa, il carcere, la folla, la traversata in mare) intorno a un’immagine pensata per stimolare il sentimento dell’umana pietà e della compassione, con quel corpo accasciato, stremato, inchiodato a uno stereotipo che funziona.

Il confronto con le sculture di Price

Immediato ed eloquente il raffronto con le imponenti sculture in bronzo dell’artista britannico di origini caraibiche Thomas J. Price, attualmente esposte a Firenze, tra Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, con la cura di Sergio Risaliti, ben raccontate da Santa Nastro in un articolo centrato proprio sulla possibilità dell’arte pubblica di far emergere contraddizioni, degenerazioni, pulsioni sociali profonde.

Rispetto al lavoro di Jago si tratta di un’impostazione diametralmente opposta: a parte il palpabile dislivello della qualità estetica (e che le abbia scolpite o meno l’artista è un dato ininfluente, di cui nel 2025 non si dovrebbe nemmeno discutere: l’abilità tecnica non è il tema), gli uomini e le donne di Price, cittadini contemporanei di discendenza africana, si ergono con la loro fiera “normalità” tra la piazza monumentale e le sale della collezione. Sono persone tra persone, colte nella quotidianità di espressioni rubate, di abiti qualunque, di gesti ordinari (come leggere lo schermo di un telefono), restituite con tratto iperrealistico ma trasformate in oggetti simbolici grazie alla scelta delle dimensioni straordinarie e dei colori, il nero assoluto e l’oro. Statue, infine, che introducono volti e corpi differenti in contesti storicizzati, di prestigio, di bellezza e di potere, in cui nei secoli si è naturalmente prodotto l’immaginario artistico ed estetico occidentale, tarato su canoni, gerarchie e modelli di derivazione greco-romana, poi rinascimentale, oggi contaminati e rimessi in discussione.

L’opera di Jago sugli ultimi e i senzatetto

Il punto allora non è l’urgenza di tuffarsi tra le grandi questioni sociali, quali quelle dell’immigrazione e dell’integrazione, che tanti artisti affrontano. Il punto è sempre il “come”, la natura del gesto, la maniera in cui, attraverso un’operazione di linguaggio, si mettono in campo forme e processi capaci di spostare qualcosa al livello dello sguardo, di connettersi profondamente al proprio tempo e insieme di suggerire sentieri nuovi. Il “pensiero” resta il discrimine, insieme alla forma che lo incarna. Mentre il “talento” è in fondo l’aspetto più noioso, spesso fuorviante se schiacciato su semplificazioni distorsive. Stesse considerazioni per la vicenda di Look Down (2020), scultura pensata nel periodo di residenza a New York e ispirata alla condizione dei senzatetto, degli invisibili, dei dimenticati, verso cui proiettare – dall’alto – il nostro sguardo borghese. Adulti che chiedono ascolto e protezione, come i tanti bambini abbandonati di oggi e di ieri. La metafora scelta è proprio quella di un bimbo appena nato in posizione fetale, ricavato da un blocco di marmo bianco e portato in tour a Napoli in Piazza Plebiscito, a Roma davanti al Colosseo, a Palermo nell’enorme cortile di Palazzo Reale, addirittura negli Emirati Arabi Uniti, in un angolo del deserto di Fujairah, e nel 2024 ricondotto a New York, tra gli alberi del Thomas Paine Park. Anche in questo caso la narrazione colpisce al cuore con un’immagine facile, priva di complessità, accrescendone il potenziale con il continuo riferimento all’eccellenza tecnica e alla preziosità del materiale. Tutti elementi a misura di un pubblico in cerca di emozioni a buon mercato per un legittimo svago, che si tratti di una fiction tv, di una canzone a Sanremo o di un’opera d’arte. Sarebbe compito di chi gestisce spazi pubblici e siti monumentali farsi qualche domanda supplementare e cercare vie meno scontate da offrire all’immaginario e alla riflessione.

La prima scultura nello spazio ha l’impronta di Jago

Determinante è stato per Jago anche il contributo di personaggi mediaticamente rilevanti, con conseguente diffusione di immagini e notizie: abilissimo pr di sé stesso, ha ricevuto nel suo studio di Napoli il CEO di Apple, Tim Cook, che si trovava in visita in città; ha conquistato nel 2024 l’attrice americana Woopi Goldberg, impegnata nella lotta alle discriminazioni e le marginalità sociali, tanto da aver beneficiato di un suo discorso inaugurale in occasione della presentazione a New York di Look Down; e così,nel 2019, si è ritagliato un suo spazio nell’attesissima missione “Beyond” dell’Agenzia spaziale europea (ESA), riuscendo a spedire tra gli abissi una piccola opera, The first baby, affidata all’astronauta italiano Luca Parmitano: 200 gr di marmo per 7 cm di lunghezza, trasformati in un candido feto, simbolo del principio di tutto, ma anche di un’umanità che avanza verso un futuro avvincente e ignoto. A imperituro sigillo, una sua impronta insanguinata. Quantità di retorica pari al peso dell’effetto mediatico, con tanto di fotografia del bimbo che galleggia in assenza di gravità, scattata da Parmitano e divenuta virale sul web. Perfetta la didascalia: “Ecco la prima scultura lanciata nello spazio”. Jeff Koons ne avrebbe spedite 125 di sculture, dal diametro di 2,5 centimetri, dirette verso la Luna, ma ben cinque anni dopo. Primati che contano.

Papa Ratzinger e la Biennale

Immancabile, al principio di questa vicenda, lo zampino lungimirante di Vittorio Sgarbi, che nel 2011 lo inserì tra i 200 artisti del suo contestatissimo Padiglione Italia alla 54° Biennale di Venezia, corpo orgogliosamente estraneo al mainstream dell’arte, affollato ed inclusivo fino al parossismo, imbevuto di spirito polemico e allestito con l’unico criterio di non seguire alcun criterio. C’era di tutto. E c’era anche Jago, che lì espose un busto marmoreo di Papa Benedetto XVI, non accolto dal Vaticano per le sue collezioni d’arte, ma insignito della Medaglia Pontificia. Nel 2016 – quando era ormai chiara l’importanza di fare hype con gesti forti – quell’omaggio, da lui stesso definito “una commissione, un ritratto istituzionale lontano dalle mie corde”, venne rielaborato dopo le clamorose dimissioni di Ratzinger: rimarcando il gesto di spoliazione del santo Padre, Jago ribattezzò la scultura Habemus hominem e lavorò “in levare”, rimuovendo le vesti liturgiche e lasciando emergere il corpo magro e raggrinzito di un anziano uomo comune. Nel linguaggio della comunicazione si chiama “instant marketing”, ovvero la capacità di creare contenuti che si nutrono in tempo reale di notizie calde, al centro del dibattito. Naturalmente l’artista sosterrà che alla base c’era uno slancio autenticamente intimo e profondo, e noi gli crediamo: una cosa del resto non esclude l’altra. Il risultato, però, non cambia: un rigido esercizio di tecnica, esteticamente e concettualmente fiacco.

E a proposito di religione e di riferimenti iconici, l’emulazione virtuosistica di statue antiche è pane per i denti e lo scalpello di Jago, abile costruttore di storie fondate su riconoscibilità del segno, valore spirituale del significato, prestigio del referente, coinvolgimento emotivo del destinatario. Senza considerare l’accento continuamente posto sui materiali e le tecniche di una volta, così strategico per il marchio di un artista definito da qualcuno “il nuovo Michelangelo”. Nemmeno come provocazione o titolo ad effetto una simile castroneria diventerebbe accettabile. Non è un caso che il film dedicatogli dal regista Luigi Pingitore – un documentario agiografico, prodotto da Nexo Digital – si intitoli Into the White, con riferimento al bianco della pietra che è tratto distintivo della sua narrazione, enfatizzata da video, immagini, interviste e dirette social dal suo studio.

Dal Cristo Velato alla Pietà, Jago e i riferimenti religiosi

Tornando al sacro, per la creatività di Jago si tratta da sempre di un territorio d’elezione, a partire da quel ritratto del Pontefice. Nel 2019 si misurò con una propria versione del famoso Cristo Velato della cappella Sansevero di Napoli, scolpito nel 1753 da Giuseppe Sanmartino su commissione dell’esoterista, letterato e scienziato Raimondo di Sangro. Un’opera che accoglie quotidianamente turisti di tutto il mondo, oggetto di devozione per la resa magistrale del velo che copre il corpo di Gesù, quasi che il marmo duro e opaco si fosse trasformato per via alchemica in leggiadra materia trasparente. Sono passati quasi tre secoli da allora, con radicali trasformazioni del gusto, dei significati, dei modi e dei linguaggi dell’arte, ma Jago sembra non essersene accorto, così appassionato all’idea di dimostrare un’abilità fenomenale nella resa mimetica delle cose. Ed eccolo sfidare la mano magica del maestro, scolpendo nel 2019 Il figlio velato, versione adolescenziale del gioiello napoletano. Il processo scultoreo è condiviso in rete grazie a un seguitissimo live streaming e quando l’opera è compiuta viene spedita a Napoli per essere inserita in via permanente nella Cappella dei Bianchi della chiesa di San Severo fuori le mura, nel rione Sanità. Operazione geniale dal punto di vista del ritorno d’immagine, vista la luce che di riflesso illuminerà per sempre il gemello contemporaneo della celebre statua e vista l’ammirazione diffusa per un virtuosismo figurativo ormai perduto, a cui Jago si aggancia come erede di una tradizione non più à la page, ma dal grande pubblico sempre apprezzata.

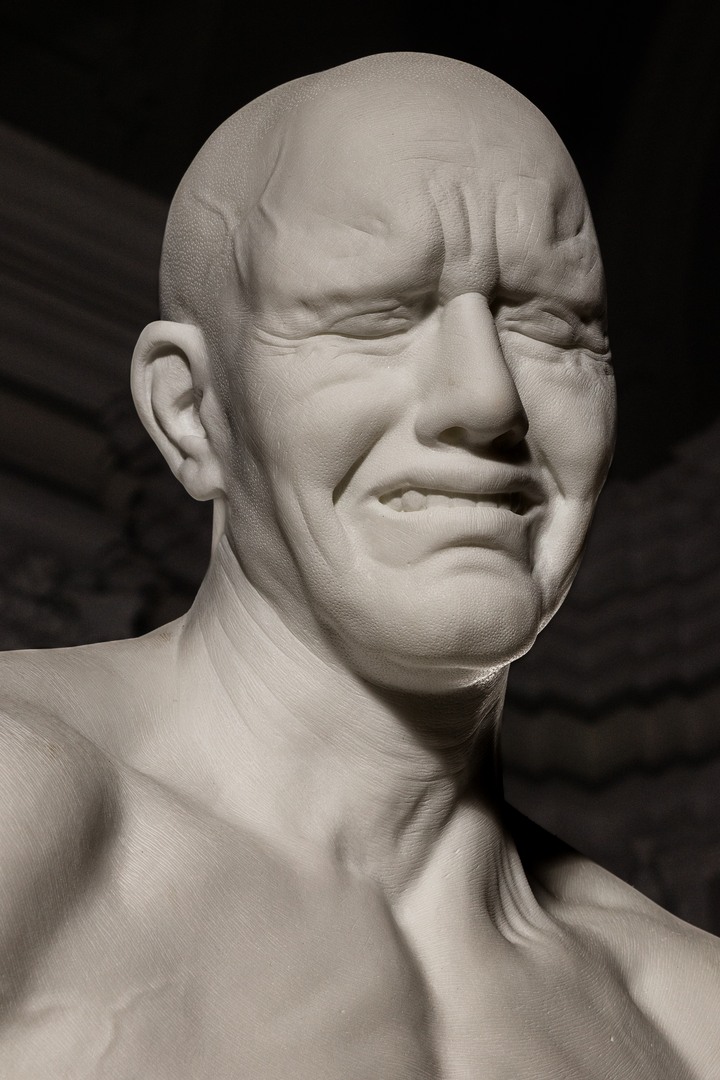

Stesso schema con la Pietà, ispirata a quella di San Pietro ed esposta ovviamente a Roma, nel 2022, dentro la Basilica di Santa Maria in Montesanto, ovvero la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Folle di fan e curiosi sono accorse per ammirare questa versione moderna e al maschile del capolavoro michelangiolesco: la madonna con il Cristo morente lascia il posto a un uomo adulto che tiene fra le braccia il corpo esanime del figlio. Tra l’esasperata smorfia di dolore del padre, che fa assomigliare il volto a una maschera grottesca, l’enfasi tragica della posa e l’artificiosità plastica, a emergere è la solita ostentazione tecnica, il solito autocompiacimento che prevale su tutto. Un’opera priva di grazia, da cui anche il senso del dramma scivola via, per eccesso di retorica.

Jago, artista del popolo

Ad ogni modo, sarà il talento per flex e martello, o quello per le pubbliche relazioni e il personal branding, fatto sta che ogni iniziativa dell’artista muove enormi quantità di contenuti social, articoli e interviste, servizi televisivi, e a ruota altri eventi, altre opere pubbliche, altre fanfare, altre intuizioni (o “trovate”, a seconda dei punti di vista). Ma a parte il plauso che misteriosamente gli riserva qualche estimatore dotato (in teoria) di tutti gli strumenti culturali per comprenderne i limiti, Jago resta l’artista della gente, del popolo che cerca nell’opera quell’irresistibile impasto di accademismo e sentimentalismo; l’artista dei follower, moltiplicatisi via via, fino a raggiungere oggi su Instagram quota 970mila. Quasi un milione. Un’anomalia assoluta per un artista visivo (raro che se ne faccia uno strumento quotidiano e scientificamente affilato). Invece lui, da buon artista influencer, perfettamente allineato ai tempi – nel grande equivoco che scambia l’arte per un prodotto instagrammabile, virale, tra miriadi di post e meme – sa quanto sia fondamentale costruirsi addosso un brand e pomparlo, alimentarlo, farlo funzionare, assegnargli la giusta narrazione, con tutte le strategie che l’industria dei media e dello spettacolo mettono a disposizione.

L’Italia sceglie Jago per Expo 2025

Talmente popolare, ormai, da aver convinto qualcuno a farne la pop star del prossimo grande evento internazionale. Jago va dritto in Giappone, come special guest del Padiglione Italia per Expo 2025. “L’arte contemporanea e il linguaggio visivo utilizzato da Jago esprimono pienamente l’obiettivo che vogliamo raggiungere alla ormai prossima Esposizione Universale di Osaka: aggiornare l’immagine del nostro Paese nel mondo”: sono parole dell’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. Dunque, saremmo davanti non solo al miglior interprete del tema del padiglione firmato da Mario Cucinella, “L’Arte Rigenera la Vita”, ma alla perfetta icona nazionale che incarna e insieme svecchia la nostra immagine migliore. Abbastanza incredibile, vista la quantità e la qualità di artisti italiani, anche giovani, con carriere solide e ricerche di alto profilo, sostenuti da critici e studiosi di valore, che in forza dell’incisività del proprio lavoro hanno costruito percorsi significativi anche oltreconfine, tra musei, biennali, fondazioni, grandi progetti d’arte pubblica.

Tutte cose che Jago, nonostante il reboante curriculum, non può vantare e di cui in verità non ha alcun bisogno. Lui, che non ha mai avuto una personale in un’importante istituzione museale, si è fatto da sé un museo ad personam, lo Jago Museum, dentro la restaurata Basilica di Sant’Aspreno ai Crociferi, a Napoli, con tanto di biglietto per ammirare le sue opere.

Di Jago vedremo a Osaka un’installazione del 2017, Apparato circolatorio, distillato di melassa restituito con adeguata banalità formale: trenta lucidi cuori anatomici in terracotta smaltata di bianco, ottenuti dai calchi derivati dai modelli 3D di una sequenza animata, a sua volta creata a partire dalla foto della matrice in argilla. Disposti in cerchio e leggermente diversi tra loro, rappresentano una pulsazione cardiaca continua, dimostrando, spiega l’artista, “come anche un materiale solido e apparentemente immobile come la ceramica possa arrivare a muoversi e a pulsare”. Un battito eterno, per celebrare la vita che si rigenera con l’arte. Se il concept è da “Baci perugina”, la resa non è meno scontata. Un’immagine diretta, sì, ma ancora una volta nell’accezione di “facile”: l’immediatezza, la forza della sintesi mentale e poetica sono altra cosa (studiare la storia dell’arte del ‘900 aiuta a capire perché) e qui manca la bruciante semplicità di un’intuizione forte, come pure la complessità iconografica, la tensione estetica che si nutre di ispirazioni, contaminazioni, riferimenti alla ricerca contemporanea. Siamo nel campo di un buon artigianato, presentato con ampollosi apparati di rinforzo.

Ai confini del sistema dell’arte

Eppure l’Italia porta Jago all’Expo proprio in ragione di questo. Per il peso specifico di un’arte concepita ancora come “messaggio”, rassicurante, didattica, decorativa, oppure inutilmente scenografica, ridondante, pittoresca. Un’arte popolare, come viene spesso presentata. Ma che è invece più opportuno definire populista. Un’estetica del banale a misura di folla, che trova ampia accoglienza nello spazio pubblico, là dove si dimentica troppo spesso il valore culturale e politico della parola “responsabilità”. E la domanda è sempre la stessa. Chi decide dov’è la qualità? Chi determina l’opportunità di inserire questa o quell’opera in una piazza, una chiesa, ma anche in un padiglione nazionale? Non è matematica, non esistono formule né decaloghi. Ma esiste un sistema dell’arte fatto di professionisti, di filtri importanti quali dovrebbero essere i musei, l’editoria di settore, le kermesse istituzionali, gli storici e i critici autorevoli, fino al grande e ultimo filtro della Storia che tutto questo mastica, elabora, sintetizza, organizza. Certo con una percentuale sempre presente e variabile d’errore, di distrazione, di dimenticanza, di distorsione.

Un equivoco a tal proposito va superato: quando si parla di sistema dell’arte non ci si riferisce unicamente a un ristretto potentato che decide le sorti del mercato e influenza i grandi palcoscenici. Ci sono tante realtà, mainstream o indipendenti, tra gallerie, piccoli musei, collettivi, spazi non profit, fondazioni, e ancora artisti, critici, autori, riviste, che quotidianamente e coraggiosamente, spesso con risorse esigue e in luoghi periferici, conducono un lavoro di ricerca consapevole, fatto di qualità, studio, attenzione alla scena internazionale, impegno intellettuale.

La storia di Jago si colloca ai margini di questo sistema, in una dimensione tutta sua, fortemente mediatica, costruita intorno alla propria immagine e al proprio brand. Un’incredibile industria del consenso, che poggia sull’abilità tecnica, oltre che nelle capacità di management e di comunicazione, ma che ha scelto la via del facile consumo. Che tutto questo divida e crei discussione, nel variopinto carosello di critiche e ovazioni, resta l’aspetto migliore: interrogarsi sulla natura di opere e linguaggi è una ginnastica irrinunciabile, le cui conclusioni non sono mai scritte né scontate. Esattamente come la capacità di un artista di cambiare pelle, di rimettersi continuamente in gioco. Del fenomeno Jago sentiremo a lungo parlare e chissà che prima o poi non arrivi a sorprenderci. Fuori dalla sua zona di comfort, magari, allentato il rassicurante imbraco di retoriche e cliché.

Helga Marsala

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati