Come si restaura un Monet, in sei mosse

Ci sono voluti più di due anni per condannare il vandalo a sei anni di reclusione come per rimettere “Argenteuil Basin with a Single Sailboat” al suo posto. Era il 29 giugno 2012 quando Andrew Shannon ha scagliato un pugno contro la tela realizzata da Claude Monet, unico capolavoro del pittore impressionista esposto alla National Gallery of Ireland di Dublino. Vi raccontiamo come l’hanno restaurato.

La National Gallery of Ireland di Dublino ha pubblicato sul proprio sito una sezione che illustra le operazioni a cui è stata sottoposta l’opera di Claude Monet vandalizzata, fase per fase. Prima di addentrarci nello specifico di questa case history, ricordiamo un principio basilare del restauro contemporaneo: al giorno d’oggi si parla di conservazione, non più di ripristino. In altre parole, per quanto bravi siano stati i restauratori del piccolo Monet, la tela non è tornata al suo stato “originario”. Né potrebbe essere diversamente: chi può dire come si presentava l’opera nel 1874, dipinta di fresco?

Una volta accettato che non si può restituire “la giovinezza” a un oggetto d’arte, ne consegue che qualsiasi cosa accada (danni compresi) appartiene alla sua storia. La missione diventa quindi allungare la vita del quadro, far sì che questa sua storia materiale continui e il più a lungo possibile. Salvare il salvabile, verrebbe da dire. Vedremo adesso che, in casi come questo, non è cosa da poco.

Già nei primi frangenti, subito a ridosso del fattaccio, i conservatori sono intervenuti per raccogliere tutti i frammenti di pitturadistaccatisi dalla tela. La cornice del quadro e il pavimento della sala espositiva sono stati passati al setaccio; ogni frammento raccolto e messo al sicuro, nella speranza di poterlo reinserire nel dipinto. Anche rimuovere la tela danneggiata dalla parete ha richiesto un’estrema cautela, per evitare ulteriori danni. Appena giunta in laboratorio, l’opera è stata finalmente fissata sia sul fronte sia sul retro.

Messa in sicurezza del dipinto danneggiato – restauro di un Monet alla National Gallery di Dublino

Sono cominciati quindi gli studi: quali pigmenti e leganti aveva utilizzato Monet? Proprio alcuni dei frammenti raccolti – così infinitesimali che neanche osservandoli al microscopio era possibile ricollocarli all’interno dell’immagine – sono stati “sacrificati” per condurre le analisi chimico-fisiche e ricostruire così la struttura del dipinto (costituito dalla preparazione del fondo della tela, dai pigmenti e dalla verniciatura finale). Sappiamo ora che Argenteuil Basin with a Single Sailboat è stato dipinto con colori a olio, senza ricorrere a colle, e che per la verniciatura fu impiegata una resina moderna, sintetica.

Intanto, la comunità internazionale forniva ai restauratori irlandesi il risultato degli studi condotti su altri dipinti di Monet presso collezioni estere. Prezioso il precedente occorso nel 2007 al Ponte di Argenteuil presso il Musée d’Orsay, dipinto sempre nel 1874 e sempre danneggiato da un atto vandalico.

Acquisiti il maggior numero di dati possibili, i restauratori si sono accinti a ribaltare il dipinto. Letteralmente, nel senso che per prima cosa hanno cercato di ripararne ilretro: la tela staccata dalla cornice è stata appoggiata sulla superficie dipinta dopo avervi steso una velatura di colla animale molto diluita. Si è formata così una sorta di pellicola protettiva che ha tra l’altro l’effetto di “irrigidire” temporaneamente il dipinto, in modo da poterlo staccare più agevolmente dal telaio in legno.

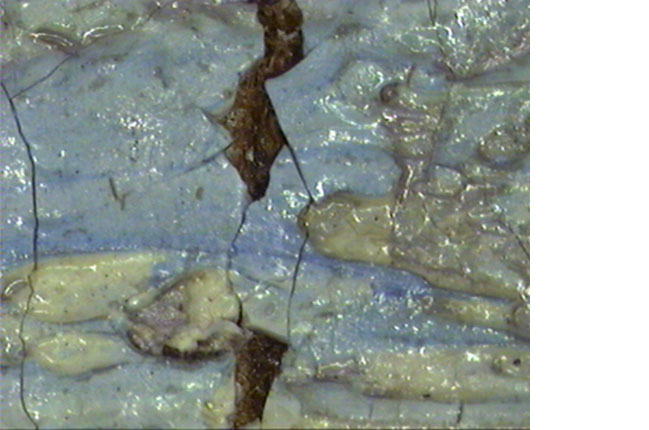

E qui sono cominciate le prime difficoltà: inchiodata alle assi di legno, la tela era in tensione da 130 anni, fino all’impatto con il pugno del vandalo. La lacerazione del tessuto ha generato lembi netti e non allineati, che pertanto dovevano innanzitutto combaciare di nuovo. Peccato che la tela, una volta liberata dal supporto, non ne volesse sapere di stare distesa. Per ri-allineare i bordi lacerati della tela, è stato necessario posare dei leggerissimi pesi a intervalli di tempo regolari, per “rieducare” le fibre a distendersi, mentre i restauratori – armati di microscopio e strumenti da sala chirurgica – accoppiavano uno a uno gli estremi dei fili spezzati e li incollavano con un potente (ma reversibile) adesivo, che da solo ha richiesto quarant’anni di ricerche per essere messo a punto.

Adesivo sui lembi lacerati della tela – restauro di un Monet alla National Gallery di Dublino

Ricostituita l’unità della tela, il dipinto è stato girato nuovamente e la sua pellicola protettiva dissolta. Ed ecco una nuova sorpresa per i restauratori: dopo Monet, qualcuno aveva applicato una verniciatura traslucida – di quelle tanto in voga presso i “colleghi” dell’Ottocento, che amavano restaurare i dipinti applicandovi sopra intrugli vari, capaci di rendere i colori splendenti come forse non erano mai stati. Il problema di queste vernici sta nel pessimo invecchiamento, che invece di migliorare il dipinto finisce per scurirlo più di prima. Rispettando però la storia dell’opera, i restauratori non hanno rimosso la verniciatura ricevuta in eredità, ma si sono limitati a pulire lo sporco che questa aveva incorporato nel tempo. Grazie a questa pulitura leggerissima, i colori sono tornati a essere brillanti e luminosi come – si suppone – dovevano essere inizialmente.

Ecco giunto il momento, anche per questo restauro, di aggiungere un nuovo tassello alla storia materiale dell’opera. Alla tela originale – troppo compromessa, nonostante la lacerazione sanata – è stata fatta aderire sul retro una seconda tela integra, in grado di supportare in futuro sia la preparazione di fondo sia la superficie pittorica. Il materiale del supporto aggiuntivo è stato scelto secondo tre criteri: stabilità nel tempo, compatibilità con la tela originale e la potenzialità di essere staccato dal dipinto, se la ricerca scientifica dovesse elaborare soluzioni migliori nei prossimi anni.

Si può dire che le operazioni di restauro sono fatte guardando avanti almeno quanto sono rispettose del passato.

Seconda tela di supporto – restauro di un Monet alla National Gallery di Dublino

Rimessa la tela – raddoppiata – sul telaio originale, ricorrendo persino ai chiodi dell’epoca ancora funzionali, restavano oltre cento frammenti di superficie dipinta (film pittorico, in gergo tecnico) da ricollocare. Come in un puzzle, i cui pezzi però non superavano mai il millimetro quadrato. Di questi frammenti, quelli al di sotto dei tre decimi di millimetro sono andati persi: polverizzati, concretamente. Le conseguenti lacune sono state riempite con il “gesso”, una mistura definita così dai restauratori di tutto il mondo perché basata appunto su questo minerale, mescolato a una dose bassissima di colla animale. Prima di essere applicato, il gesso è stato tinto per assumere lo stesso colore della preparazione di fondo del dipinto. Al di sopra, leggere pennellate ad acquerello – anche questo reversibile, perché idrosolubile – hanno colmato le lacune, che rimarranno lo stesso identificabili esponendo il dipinto a una luce ultravioletta.

Riempimento delle lacune- restauro di un Monet alla National Gallery di Dublino

Insomma, il dipinto di Monet non tornerà mai a essere lo stesso. D’altronde, coloro che ricevono un pugno in faccia se ne ricordano a vita: perché, allora, cancellare il vissuto di un’opera d’arte? La memoria storica passa spesso per ferite e traumi, di buono c’è che può uscirne rafforzata.

Caterina Porcellini

http://www.nationalgallery.ie/

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati