Fotografi d’arte. Paolo Pellion di Persano

Sesto capitolo della nostra inchiesta sui fotografi d’arte. Una storia iniziata a Torino con Paolo Mussat Sartor e proseguita con Enrico Cattaneo, Giorgio Colombo, Johnny Ricci e Claudio Abate. Ora siamo tornati nel capoluogo piemontese per incontrare Paolo Pellion di Persano.

Paolo Pellion di Persano, classe 1947, è un uomo schivo, che non ama parlare di sé. Un’intervista con tanto di registratore appoggiato sul tavolo non può che imbarazzarlo, ma ugualmente riusciamo a parlare della sua lunga storia con la fotografia, che ha inizio alla fine degli Anni Sessanta. Massimo Minini ha scritto: “Pellion, un silenzioso gentiluomo piemontese all’antica, ha documentato, ritratto molti degli artisti passati da Torino negli Anni Settanta, nelle loro performance e non solo. L’ho costretto a cercare i negativi dei suoi lavori, ho insistito per mesi e finalmente ecco le foto, ma che belle, che semplicità, dirette, poetiche, incantate, niente trucchi, niente stranezze, solo loro, gli artisti, visti con una camera chiara. Ma ora anche lui è contento di avere ritrovato e portato a nuova luce i negativi. Ora le sue fotografie sono richieste da tanti e lui sembra sorpreso”.

Dopo il Liceo Classico ti iscrivi alla Facoltà di Scienze Politiche. In quel periodo, con alcuni compagni fai un viaggio e ti porti dietro una macchina reflex con la quale fai delle foto che poi vendi ai tuoi compagni. È in quel momento che hai capito quanto la fotografia potesse diventare un mezzo di sostentamento?

La mia è la semplice storia di un fotografo iniziata negli anni in cui seguivo i corsi a Scienze Politiche, facoltà che non ho mai terminato. L’atmosfera era calda, gli studenti volevano cambiare il mondo. Io ho partecipato solo come simpatizzante a tutto questo, non ho la stoffa del leader. Mi piaceva più osservare, ascoltare che non entrare nel dibattito vero e proprio.

Giovane, nel 1972, mi sono sposato una prima volta e con mia moglie siamo andati in viaggio di nozze per quattro o cinque mesi. Abbiamo fatto la Transiberiana, che ci ha portati a Vladivostok, nell’allora Unione Sovietica. Da lì siamo andati in Giappone e poi a Hong Kong, in Tailandia, in Birmania e in india. Ho scattato molte foto.

E il mondo dell’arte quando lo hai incontrato?

Ho preso contatto con il mondo dell’arte una volta tornato a Torino. Mia cognata, la moglie di uno dei miei fratelli, lavorava per Gian Enzo Sperone: era la sua assistente e mi ha introdotto in galleria. Mio fratello Giorgio, invece, ha aperto una galleria in società con Gian Enzo. Si chiamava Multipli. Io ho iniziato a fotografare per loro. Poi mio fratello ha deciso di aprire una sua galleria. Stava nascendo l’Arte Povera. C’era un clima molto aperto, gli artisti erano amici fra loro, tutti socializzavamo, ci cambiavamo pensieri, impressioni.

Nello stesso ambiente lavorava Paolo Mussat Sartor.

Infatti. Siamo stati amici per tutta la vita e ancora lo siamo. Per qualche tempo, negli Anni Settanta, abbiamo anche fatto un sodalizio fotografico. La comunione era relativa solo alle fotografie scattate per artisti e gallerie. Poi ci siamo divisi, volevamo mantenere la nostra libertà. Fra noi non c’è mai stata competizione: c’era spazio per tutti.

Quali erano gli artisti con cui hai avuto un legame più profondo?

L’apporto di tutti gli artisti è stato per me fondamentale. Mi hanno insegnato molte cose, soprattutto da un punto di vista tecnico. Gli artisti con i quali ho collaborato più strettamente sono stati Michelangelo Pistoletto, Salvo, Giuseppe Penone, Gilberto Zorio. Eravamo amici, ci vedevamo anche al di fuori del mondo dell’arte. Giovanni Anselmo, ad esempio, era molto più legato a Paolo Mussat.

Paolo Pellion di Persano, Michelangelo Pistoletto, San Sicario 1976 – foto scattata per una pubblicità sul n. 22 di DATA

Com’era lavorare con loro?

Penone è molto cordiale, un uomo semplice. Paolini è un intellettuale, a me piace moltissimo, ha un’ironia fantastica, mi ha sempre fatto divertire molto. Pistoletto è un vulcano, ha sempre idee nuove. L’ho fotografato anche sugli sci a San Sicario, dove ha vissuto per qualche anno. L’immagine, pubblicata come pubblicità della neonata stazione sciistica sulla rivista d’arte Data nel 1976, era accompagnata dalla scritta: “Pistoletto vive, lavora, scia a San Sicario”. Mi piace ricordare un altro artista che ho conosciuto in quegli anni, André Cadere, un concettuale, nato a Varsavia e vissuto a Parigi, dove si è suicidato nel 1978, a quarantaquattro anni. L’ho conosciuto verso la metà dei Settanta. Girava sempre con il suo bastone e si faceva trovare regolarmente nei luoghi più significativi dell’arte. Il suo era un modo provocatorio di gestire la propria ricerca, molto attuale. Un giorno è capitato nel mio studio e siamo stati un’oretta a chiacchierare. A noi si era unito anche Nicola De Maria, che voleva assolutamente conoscerlo.

Ci sono dei lavori che hai fatto ai quali tieni particolarmente?

Sì, alcuni che addirittura non ho mai portato a termine, come quello dedicato agli artisti in automobile. Di quella ricerca ho realizzato solo cinque scatti, che però mi pare funzionino. I protagonisti sono Alighiero Boetti, Mario e Marisa Merz, Pistoletto, Salvo e Gilberto Zorio.

Una volta ho aiutato Mussat Sartor a stampare delle gigantografie che sarebbero diventate dei lavori di Kosuth. Le stampavamo insieme tra le 9 di sera e le 2 del mattino, poi portavo le stampe a casa mia, le mettevo nella vasca per il risciacquo e le stendevo in giardino. Tengo molto alla fotografia che ho scattato alle stampe appese ad asciugare come se fossero dei panni.

Hai lavorato soprattutto a Torino?

Sì. Dagli Anni Ottanta ho collaborato anche con artisti della Transavanguardia, in particolare Nicola De Maria, con il quale ho stretto un rapporto di amicizia.

Sin dagli Anni Ottanta, all’inizio della sua storia, hai lavorato per il Castello di Rivoli. Sei stato il fotografo ufficiale di quel luogo sino al 2012.

Mi ha chiamato Rudi Fuchs, che avevo conosciuto attraverso Carlo Quartucci, che nel 1984 era diventato il primo direttore del museo. Sino al 2012 ho fotografato tutte le loro mostre, ad eccezione di quelle di James Lee Byars e di Pier Paolo Calzolari, che avevano il loro fotografo personale.

Perché hai smesso?

Perché le cose sono profondamente cambiate. Ida Gianelli, che è stata direttrice del museo dal 1991 al 2008, voleva documentare tutto in grande formato, con lastre 10×12. Era un lavoro lento, non riuscivo mai a fare più di 4-5 scatti al giorno. Oggi un’operazione del genere è una follia, troppo costosa, poco pratica. Adesso con il digitale è tutta un’altra cosa. Certo, forse la qualità ne risente, ma il gioco sembra non valere più la candela.

Paolo Pellion di Persano, Jannis Kounellis. Funerale, scenografie per Carlo Quartucci Kassel (Documenta 7) 1982

Mi rendo conto che è una domanda difficile, ma vorrei ugualmente chiederti qual è la peculiarità della tua fotografia?

Mi piace fotografare l’arte. Nel corso degli anni ci sono riuscito perché ho pazienza, mi piace stare da solo. Vorrei ottenere una certa obiettività, riuscire a trasmettere le opere nel loro essere, una realtà verificabile. Non voglio offrire particolari interpretazioni. Sono un esecutore, difficilmente prendo l’iniziativa. Sono rare le foto di backstage che ho fatto di mia iniziativa, seguendo soltanto il mio occhio. Mi considero un artigiano più che un artista.

Quando hai preso l’iniziativa?

L’ho fatto poche volte. Ad esempio creando un lavoro sulla campagna per il divorzio, nel 1974. Un lavoro che era stato poi mostrato alla Galleria Bottello, in via Provana a Torino. Ho lavorato parecchio per quel gallerista, me lo aveva presentato Marco Gastini. Una di quelle foto è stata utilizzata anche da Pistoletto per un suo lavoro.

Alla fine degli Anni Settanta hai inventato e brevettato una valigia laboratorio che ti serviva per sviluppo e stampa quando eri in viaggio con Carlo Quartucci. In quel periodo hai fatto una dichiarazione che mi pare particolarmente affine al tuo modo di porti: “A me la fotografia piace tutta. Osservo con attenzione anche le fotografie dei dilettanti perché riproducono una realtà ‘intima’, altrimenti non riproducibile. In questo senso credo che tra non molti anni esse verranno guardate con lo stesso interesse che verrà riservato a quelle dei migliori protagonisti di questo tempo”. Mi pare che tu sia riuscito a guardare molto in là.

Forse.

Hai lavorato anche per la moda, per l’industria.

Sì, per Max Mara. Per la Nivea, con cui ho realizzato un libro. Per oltre vent’anni ho curato le campagne di Brooksfield.

È un Paolo Pellion diverso quello che lavora per il commerciale rispetto a quello che lavora per l’arte?

Nell’arte ho sempre cercato di rendere più comprensibile l’opera, la pittura, la scultura. E in fondo lo stesso ho fatto nella fotografia di industria. Se fotografo un bullone, bisogna che abbia una sua proporzione, bisogna capirne le dimensioni, riuscire a fare comprendere che è un piccolo oggetto. Ho sempre operato con una certa precisione.

Nel 1976 hai realizzato con Giorgio Ciam un lavoro sugli autoritratti.

Sì, abbiamo condiviso, come anche con altri, parecchie cose intorno all’esperienza esistenziale e lavorativa. Era un compagno di visioni.

Nel 1980 hai fatto una mostra sull’Afghanistan alla LP220, la galleria di Franz Paludetto in piazza Solferino a Torino, e a Milano allo Studio Grossetti. Si trattava di fotografie, poi stampate in cibachrome, scattate in quel Paese durante due viaggi, nel 1973 e nel 1978. Non sono immagini di taglio politico: anche qui non si vuole offrire un particolare punto di vista. Sono immagini colme di presenze, in cui il colore svolge un ruolo fondamentale. Fotografie di persone e di paesaggi. Luigi Carluccio in una recensione apparsa sulla Panorama ha affermato: “Gli uomini e gli animali in transito sullo sfondo di rocce ocra e di leggere acque schiumanti ricordano certi momenti dei film mitici di Pasolini”. Un paragone lusinghiero, direi.

Direi di sì. Forse sin troppo esagerato. Quando andai a trovare Alighiero Boetti a Roma, ho conosciuto un suo collaboratore afghano che gestiva l’albergo che Alighiero aveva aperto a Kabul. Un luogo delizioso, dove si stava benissimo. Quando ci sono andato, non mi sono neppure sognato di fotografare quel particolare luogo, che ora non c’è più. Nel 2014, in compenso, per i vent’anni dalla sua morte mi hanno telefonato dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall’Italia per chiedermi se avevo delle foto di quell’albergo e io mi sono mangiato le mani per non averle scattate. Non perché mi interessasse venderle, ma perché ho capito di non essere riuscito a cogliere una preziosa occasione.

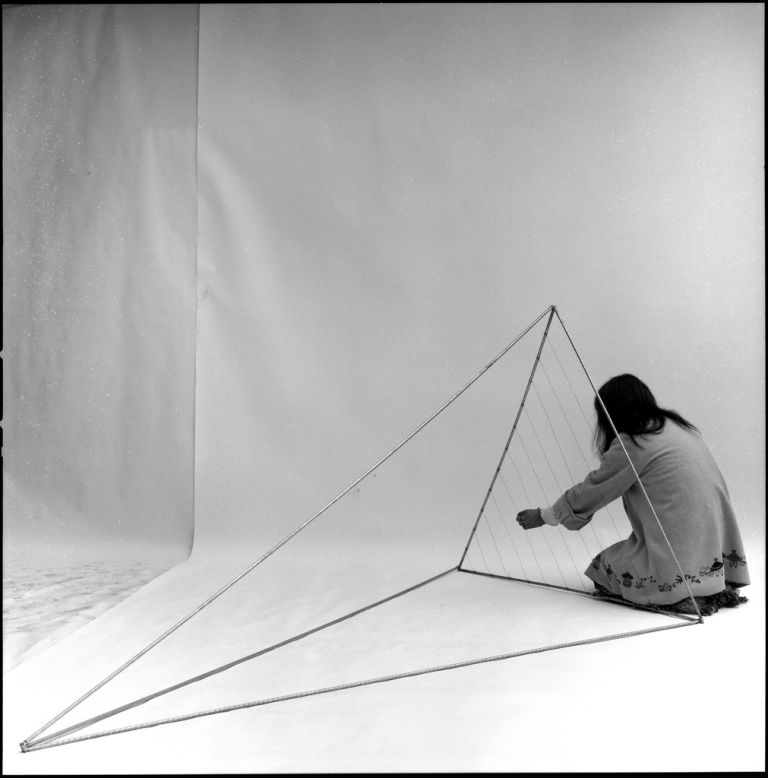

Paolo Pellion di Persano, Gilberto Zorio. Foto per copertina del n. 24 di DATA, 1977

IL NUOVO TEATRO. DA TORINO A GENAZZANO

A partire dagli Anni Settanta, Paolo Pellion di Persano ha collaborato con Carlo Quartucci, regista d’avanguardia siciliano, attore, scenografo, figlio d’arte. Fondatore del Nuovo Teatro in Italia, con il suo Aspettando Godot del 1959 – “annus mirabilis” per l’esplosione a livello mondiale di un nuovo teatro –, parallelamente a Carmelo Bene e al suo Caligola. Quella a cui stava dando vita era un’alternativa al teatro di regia critica dei maestri, di Giorgio Strehler, di Luigi Squarzina, di Luchino Visconti. A partire dal 1972 Quartucci intraprende, insieme a Carla Tatò, un esperimento unico nel suo genere: Camion, un automezzo itinerante sul quale si fa teatro sul cassone aperto.

L’incontro con Pellion avviene nel 1974, al Festival del Teatro di Chieri, nei pressi del capoluogo piemontese. Galeotto è lo scrittore Nico Orengo, che parla a Pellion di Quartucci con grande entusiasmo. Entusiasmo che il giovane fotografo prova non appena si rapporta a quel personaggio così particolare e intelligente. Si mette così a scattare delle foto, e lo fa con il suo solito metodo: cerca di rappresentare con oggettività quanto vede, senza interpretazioni particolari. Il suo è un porsi al servizio di ciò a cui si trova di fronte, come nell’arte. Il risultato piace particolarmente al regista, che lo vuole con sé anche per altri suoi esperimenti teatrali.“Non ti sei messo dalla solita parte dei fotografi ma dentro la scena”. Lui stesso dipingeva le scenografie, anche in maniera rocambolesca. Utilizzava luci sparate, violente per certi versi.

I primi due artisti con i quali Quartucci sceglie di avere dei rapporti di collaborazione e che invita sono Giulio Paolini nel 1967 e Jannis Kounellis nel 1968. Seguono molti altri, tra i quali Daniel Buren, Lawrence Weiner, Ulay e Marina Abramović, Luciano Fabro, Enzo Cucchi, Per Kirkeby. Aveva chiamato a collaborare la crème della critica: Germano Celant, Ida Gianelli, Rudi Fuchs.

Genazzano diventa una fucina di arte e teatro. L’atmosfera – e le foto di Pellion ce lo comunicano appieno – è straordinaria. Buren lavora per le strade, crea una sorta di segnaletica. Inventa per Quartucci Dispositif Scénique al Ninfeo di Bramante. Il regista chiama il fotografo torinese quando dà vita a La Zattera di Babele, per cui raduna a Genazzano, nei pressi di Roma, attori ma anche artisti, musicisti, danzatori, cineasti che devono lavorare a progetti che superano l’idea canonica di scenografia. Si trovano così riuniti personaggi del calibro dello sceneggiatore e commediografo Roberto Lerici, dei critici Germano Celant e Rudi Fuchs, degli artisti Jannis Kounellis e Giulio Paolini, Hermann Nitsch, David Salle, Lawrence Weiner. Si tratta di un’esperienza di grande importanza, irripetibile nella sua specificità. È il tentativo, riuscito, di far convivere esperienze interdisciplinari, che Pellion documenterà con grande intelligenza narrativa. Quartucci porta quindi La Zattera di Babele a Erice, in Sicilia, dove si dà vita a un laboratorio permanente sul nuovo modo di intendere il linguaggio dell’arte: “Ricordo di uno spettacolo in cui il mio nome appariva come attore nella locandina: potevo andare dentro la scena e fotografare qualsiasi cosa”. Per Paolo Pellion è un’esperienza precipua, che lo avvicina ulteriormente agli artisti, che gli fa conoscere nuove persone. Sempre Pellion è il fotografo ufficiale del corposo progetto sul drammaturgo tedesco Heinrich von Kleist, vissuto fra Sette e Ottocento. Quartucci e Tatò rappresentano spettacoli suoi o a lui ispirati: Pentesilea, Canzone per Pentesilea, Rosenfest Fragment XXX.

Il 27 ottobre ha inaugurato a Torino, alla Casa d’Aste della Rocca, una mostra – a cura di Nicola Bramante – che racconta di queste avventure, storie di vita e di teatro, di spazi e di paesaggi scenici, di drammaturgia delle arti e di Carlo Quartucci, che ne cura da vero e proprio deus ex machina qual è il particolare allestimento e il libro-catalogo, come un copione-libretto di scena. La mostra – con eventi e “asta in performance scenica” il 5 novembre – fa parte di Atelier Quartucci & Tatò TransEuropaExpress nella Mancha d’Europa.

Angela Madesani

con la collaborazione di Greta Valente

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #34

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati