Fotografi d’arte. Aurelio Amendola

Ottava puntata della nostra serie sui fotografi d’arte. Restiamo in Toscana: dopo la Firenze di Carlo Cantini, infatti, ci siamo spostati a Pistoia per incontrare il grande Aurelio Amendola. Mentre nelle tappe precedenti i dialoghi sono stati intessuti con Paolo Mussat Sartor, Enrico Cattaneo, Giorgio Colombo, Johnny Ricci, Claudio Abate e Paolo Pellion di Persano.

L’immagine del 1976 di Alberto Burri mentre realizza una delle sue Combustioni è negli occhi di chiunque frequenti il mondo dell’arte contemporanea. Ma anche quella di Giorgio de Chirico, seduto in gondola, a Venezia, come un doge rinascimentale. Autore di queste foto e di altre migliaia è Aurelio Amendola, nato a Pistoia nel 1938 ma conosciuto ben oltre i confini del nostro Paese, dagli Stati Uniti alla Russia, a buona parte dell’Europa. Eppure, quando si passa qualche ora con lui, ci si trova completamente a proprio agio: è un uomo semplice, ancora desideroso di scoprire nuove strade, nuove persone.

Come inizia la tua storia?

Ho iniziato come fotografo con la bottega su strada, facevo le fototessere, gli sviluppi, le cerimonie, i matrimoni, immortalavo i militari che mandavano le foto a casa. Mi sono messo in proprio a vent’anni. Il momento di svolta è stato nel 1964, quando con la Scuola d’Arte di Pistoia ho fatto una gita insieme a molte persone della mia città a Roma, per visitare la mostra di Marino Marini, che ci ha ricevuto con cordialità. A quel punto ho capito che quel mondo e quell’ambiente erano di mio interesse.

La classica gita in pullman di quegli anni, sembra di vedere Saziami ma di baci straziami di Dino Risi del 1968.

È stato il mio primo incontro, da fotografo, con l’arte. Tempo dopo, lo storico dell’arte Gian Lorenzo Mellini mi ha chiesto di fotografare il pulpito di Giovanni Pisano a Sant’Andrea a Pistoia. Ho scattato una quindicina di foto con la mia Hasselblad, a luce naturale. Lui le ha subito portate a Giorgio Fantoni, all’Electa che, entusiasta, mi ha chiesto di finire il lavoro. All’inizio non volevo, avevo da fare i miei matrimoni, che mi davano di che vivere. Poi, con un po’ di reticenza, ho accettato e ho finito il lavoro. Nel 1968, con quelle foto sul grande scultore medioevale, è stato pubblicato il mio primo libro. Marino Marini, che vede il volume, ne resta colpito e chiede che sia io a fotografargli le sculture per un volume che sta realizzando con la Cassa di Risparmio di Pistoia. Quando ho visto le sue sculture, ho pensato che ci volesse un po’ di luce per farle parlare. E così è stato. Un giorno ho chiesto a Marino di mettersi in spiaggia con un cavallo vero. Lui ha acconsentito, ne è nata una foto particolare, facilmente riconoscibile.

Chi ti ha insegnato a utilizzare le luci?

Ho imparato a usare i fari da autodidatta, proprio come la fotografia. Ma mi sono reso conto sin da subito che era questo il mio mestiere e che sarei dovuto andare avanti, senza farmi spaventare dalle difficoltà. Ero e sono un uomo felice. Mi sono sempre divertito a giocare. Così con de Chirico, con cui ci siamo divertiti a Venezia per un’intera settimana. Era il 1973. La foto in gondola è stata una mia idea. La mattina andavo a prenderlo al Danieli, dove viveva. Adorava essere accolto da un violinista che cantava e suonava Carissimo Pinocchio. Adorava che la gente lo riconoscesse per strada e magari gli chiedesse l’autografo. A volte si fissava a guardare i pittori da strada e si divertiva come un matto.

Marino Marini, Forte dei Marmi, 1972. Photo Aurelio Amendola

Marino che uomo era?

Era un gran signore, un intellettuale, conosceva moltissime persone. Con lui ho imparato a fotografare la scultura, a utilizzare le luci giuste per ogni situazione.

Sei stato il fotografo di Alberto Burri.

Più che il fotografo, ero un grande amico di Burri: andavamo insieme alle mostre, alle partite. Con lui, nonostante la differenza di età, parlavo di tutto. Era un uomo di grande intelligenza. Non gli sfuggiva nulla, e nulla lasciava al caso: basta vedere quanto ha messo in piedi a Città di Castello.

Burri e Marino si sono conosciuti.

In verità no. Avrei dovuto metterli in contatto io. Era una cosa che tutti volevamo, ma quando finalmente l’incontro è stato fissato, Marino si ammalato e non è più successo nulla.

Hai avuto rapporti con personaggi della storia dell’arte con la “A” maiuscola. Ad esempio hai fotografato Henry Moore.

Me l’ha presentato Marino. Quando ha fatto la mostra al Forte Belvedere, a Firenze nel 1972, Giovanni Carandente, il curatore, mi ha chiamato per fotografare le sue opere. In seguito l’ho raggiunto anche in Inghilterra, nel suo studio di Much Hadham.

Nel 1977 sei andato negli Stati Uniti, dove hai fotografato Andy Warhol e Roy Lichtenstein.

Sono riuscito ad arrivare a Warhol in modo semplice. Ho telefonato al suo studio, dove lavorava una ragazza italiana, mi sono presentato come il fotografo di Marino e di de Chirico e Warhol mi ha ricevuto, senza problemi. Ho piazzato la mia Hasselblad e lui si è lasciato fotografare per un’ora. Gli ho scattato una dozzina di fotografie. Una decina di anni dopo, nel 1986, poco prima che lui morisse, sono riuscito a reincontrarlo, tramite Sandro Chia, e l’ho fotografato, questa volta non in posa: giusto 10-15 scatti.

Henry Moore, Londra, 1972. Photo Aurelio Amendola

Le due serie hanno costituito la mostra dell’anno scorso alle Gallerie degli Uffizi, dove tu hai esposto. Era la prima volta che un fotografo esponeva in un luogo di simile prestigio. E Lichtenstein?

L’ho fotografato sempre nel 1977. Mi ha ricevuto vestito di giallo in una grande villa sul fiume Hudson.

E poi c’è lo scultore César.

Già, Cesare Baldaccini, in arte César, mio amico di origine pistoiese. Con lui sono stato a Saint-Paul-de-Vence. Là giocavamo a bocce e una volta con noi c’era un altro grande toscano, Yves Montand, originario di Monsummano Terme. Un giorno César mi ha chiamato e mi ha detto che il giorno seguente sarei potuto andare da Picasso per fotografarlo. Io mi sono precipitato da Pistoia con la mia Mercedes Pagoda: era il sogno della mia vita riuscire a immortalarlo. Ma, quando sono arrivato, il maestro non stava bene; ho aspettato qualche giorno e poi sono tornato a casa senza scatti. Non essere riuscito a fotografare Picasso è forse il più grande rimpianto della mia vita professionale.

Fra le tue foto più famose c’è il ritratto di Melotti vestito di marrone, d’autunno, con le foglie a terra, marroni anch’esse, nel giardino del suo studio a Milano.

È una foto nata per caso. Ero con lui, l’ho fatto mettere in giardino, ma l’idea, poetica, di raccogliere una foglia e di tenerla in mano è stata sua. Lo scultore trentino mi ha fatto un grande complimento: mi ha detto che, dopo la morte di Mulas, con me aveva finalmente ritrovato un fotografo.

E con Castellani com’è andata?

Me lo ha presentato Piero Dorazio, che era un grande organizzatore, una vera e propria calamita. Castellani è una sorta di asceta, un uomo che parla poco.

Qual è il tuo metodo di lavoro? In cosa secondo te Aurelio Amendola si differenzia dagli altri fotografi d’arte?

Penso per la semplicità con la quale mi sono sempre mosso. Non chiedevo nulla agli artisti, li ho sempre lasciati muovere con libertà. Non mi piace mettere in posa le persone, a parte nel caso di Warhol, ma lì ho dovuto farlo per motivi di tempo e poi, forse, perché anche lui era un fotografo.

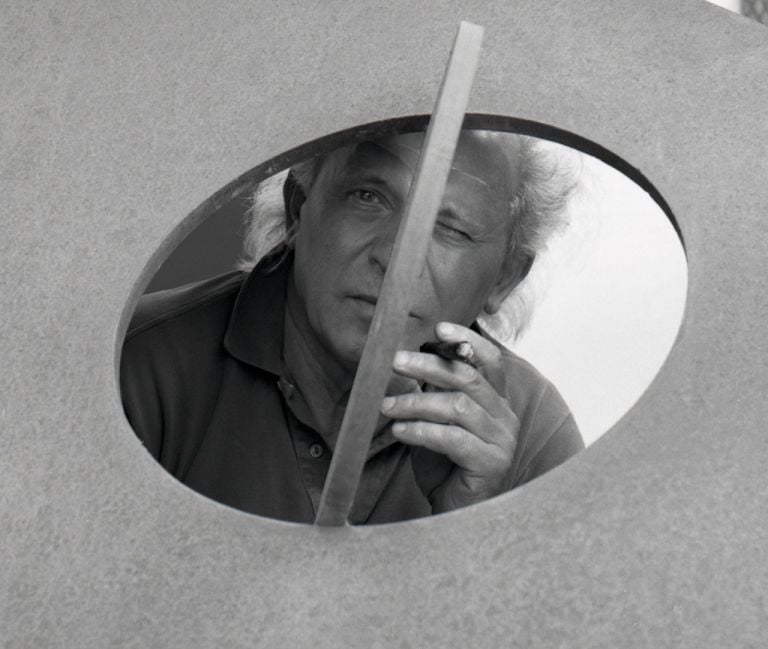

Alberto Burri, Citta’ di Castello, 1976. Photo Aurelio Amendola

Come hai conosciuto Burri?

Me lo ha presentato Pericle Fazzini, con il quale collaboravo, che aveva lo studio vicino a lui. Gli ho subito detto che mi sarebbe piaciuto fotografarlo. Lui mi ha dato il suo numero e mi ha detto: “Ora parto per il Giappone, mi chiami al mio ritorno”. Cosa che ho fatto puntualmente. Allora mi ha detto: “Venga, ma senza macchina fotografica”. Ci sono andato e mi ha detto di andare nel suo studio a Morra, sopra Città di Castello. Era un luogo irraggiungibile, dove aveva la sua casa di caccia, ma anche uno dei suoi studi, il più intimo. Era lì che faceva le Combustioni che avrei dovuto fotografare in quella prima occasione. Gli ho chiesto se prima potevamo fare una prova. Me l’ha concessa, ho capito come avrei potuto fare e così è nato, con un gioco di luci non indifferente, quel particolare lavoro, che forse mi ha valso la notorietà. Anche a Burri piacque molto.

Dagli Anni Ottanta sei il fotografo ufficiale della Fattoria di Celle dei Gori. Da lì sono passati artisti straordinari: Anne e Patrick Poirier, Dan Karavan, Giuseppe Penone, Claudio Parmiggiani, Beverly Pepper.

Con Giuliano Gori è nato un vero e proprio rapporto di amicizia. Vado a cena da lui, parliamo. Quando Emilio Vedova stava facendo un grande lavoro per Gori, sono stato mandato a fotografarlo a Venezia, nel suo studio.

E ne hai colto la totalità.

Spero.

È scomparso Jannis Kounellis, con il quale hai avuto un rapporto intenso.

Infatti è stato un grande dolore. Tra le foto più significative che ho fatto al suo lavoro, quella alle opere che espose su una grande barca ad Atene, nel 1994.

Con alcuni artisti hai creato un forte un legame.

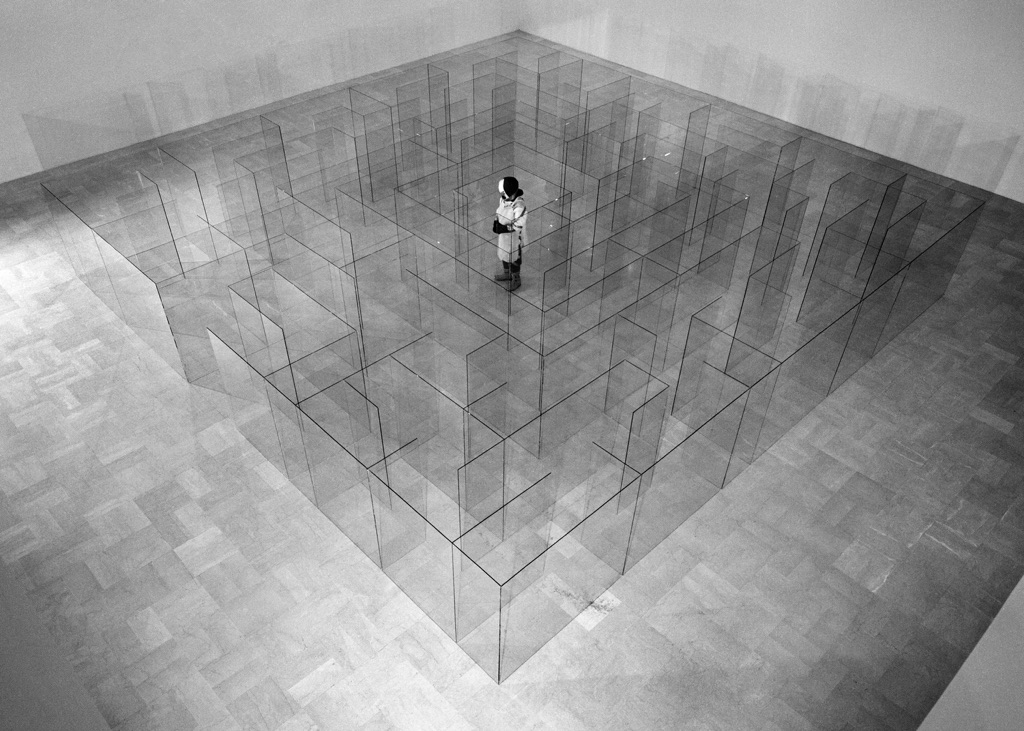

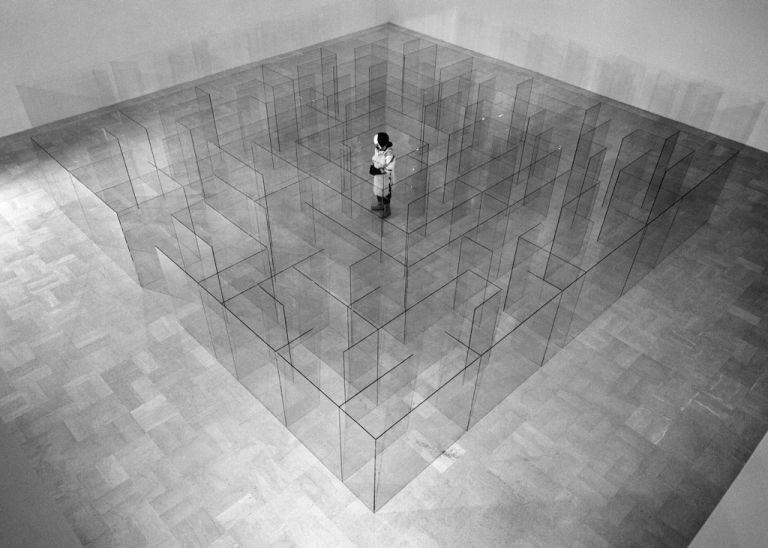

Con Parmiggiani, negli anni, è nato un rapporto importante, di amicizia. Ha fatto un grande labirinto di cristallo a Bologna, al MAMbo, e mi ha chiesto di fotografarlo. È voluto andare al centro dell’opera, vestito da palombaro, e ha cominciato a distruggere tutto: è stata una performance di grande forza visiva e non solo. Tutto è crollato su se stesso.

Hai vissuto anche situazioni piuttosto buffe.

Una volta con Eliseo Mattiacci siamo andati per fotografare una sua scultura al porto di Pesaro, un bestione alto quattordici metri, di alcune tonnellate di peso. Arriviamo là e la scultura non c’è più. A forza di cercarla abbiamo capito che era stata rimossa dalla Capitaneria di Porto, che la riteneva pericolosa. In seguito è stata rimessa e io sono riuscito a fare le foto. Burri a volte cacciava la gente per vedere le partite. Un giorno, a New York, fece dire che non c’era a due signori. Peccato che i due fossero collezionisti importanti e amici affezionati. Quando l’ho scoperto, sono andato da Alberto, che a malincuore ha sacrificato la partita per l’arte.

Com’è andata con La donna di Leonardo?

Quando il Corriere della Sera ha deciso di pubblicare un mio portfolio, ho dato loro un vecchio lavoro, quasi del tutto inedito, che avevo intitolato La donna di Leonardo. Era nato anni prima, quando sono stato chiamato dai Bolongaro a fotografare dei tondi di Luigi Mainolfi. Appena visti, mi è subito venuta l’idea di mettere una bella ragazza nuda di schiena appoggiata ai tondi, così da ricreare, al femminile, l’uomo vitruviano. Hanno chiamato una modella dall’Accademia di Carrara e così è nato il lavoro. All’epoca è stato pubblicato un solo scatto. L’occasione del Corriere mi faceva gola per mostrare una serie di immagini alle quali sono particolarmente legato. In esse ci sono la fotografia, l’arte, la bellezza. Durante il mio lungo cammino nell’arte e per l’arte ho imparato molto da chi la fa, da chi la colleziona, da chi la cura, ben poco sui libri. Non ero il tipo che studiava prima di fare uno scatto: tutto è sempre nato nel mio cuore ed è quindi passato ai miei occhi.

Giuliano De Medici, Michelangelo, Cappelle Medicee Firenze 1992. Photo Aurelio Amendola

IMMORTALARE LA SCULTURA

Quello tra fotografia e scultura è un rapporto complesso. Alcuni scultori hanno preferito fotografare da sé le proprie opere – da Medardo Rosso a Constantin Brancusi a Georges Vantongerloo –, altri hanno avuto accanto persone di fiducia per una vita intera.

Aurelio Amendola con la scultura è nato professionalmente. Il suo primo lavoro con l’arte, a metà degli Anni Sessanta, sono le foto del pulpito esagonale di Sant’Andrea a Pistoia, opera di Giovanni Pisano, datata all’inizio del Trecento. Foto che sarebbero arrivate sotto gli occhi di Giorgio Fantoni, uno dei proprietari di Electa, che avrebbe deciso di pubblicarle, nel 1968, in un volume dedicato allo scultore.

Nel corso degli anni molte sono le sculture antiche sulle quali Amendola ha posato lo sguardo e focalizzato la sua attenzione: tra queste le opere di Donatello, ma soprattutto quelle di Michelangelo. Nella pubblicazione che accompagnava la mostra delle foto di Amendola alle sculture del Buonarroti, alla Fondazione Conti di Carrara, Massimo Bertozzi ha scritto: “Amendola ha ben chiaro che la scultura di Michelangelo ha punti di vista multipli, per quanto destinati spesso a rimanere invisibili, o ad essere visibili separatamente, uno per volta; ed ha altrettanto chiaro che tuttavia ciascuno di essi risulta alla fine assolutamente funzionale alla ricomposizione unitaria dell’idea a tuttotondo della figura, almeno per come la intendeva Michelangelo”. La scultura del grande maestro è ed è stata la grande passione del fotografo pistoiese. Ama fotografarla in bianco e nero, sviluppato da lui, per evidenziarne la potenza plastica, la raffinatezza esecutiva.

Amendola è in grado di mettere in luce l’ossessione del bianco da parte degli scultori. La sua volontà non è quella di mettere a fuoco il corpo dell’oggetto, ma di riuscire a cogliere l’idea primigenia, quella che tenta di uscire dalla materia, così nel Michelangelo dello Schiavo morente, di certe statue delle Cappelle medicee, della Pietà Rondanini, di quella Bandini. Nel 2007 Amendola, primo fotografo, espone le sue immagini di Michelangelo all’Hermitage di San Pietroburgo. Il successo di critica e di pubblico è immaginabile.

La storia tra Michelangelo e Amendola ha radici lontane, all’inizio degli Anni Novanta, quando il presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato gli propone di fare un libro con la banca, un’edizione speciale per i migliori clienti: il tema è libero. Il fotografo, che ha un sogno nel cassetto da molti anni, propone di lavorare sullo scultore toscano con un testo di Antonio Paolucci. Nasce così Un occhio su Michelangelo. Le tombe dei Medici nella Sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze dopo il restauro. Non si tratta certo di un libro di semplice documentazione. Di ogni scultura il fotografo offre una sua interpretazione. Per il libro, nel 1995, vince il premio Oscar Goldoni. In seguito l’editore Federico Motta gli propone di fotografare tutte le sculture di Michelangelo, che tra esistenti, perdute e distrutte sono poco più di sessanta. Per l’occasione fotografa anche quanto aveva già scattato. Nel 1997 con Skira pubblica un libro sulle Pietà, sempre con il testo di Antonio Paolucci.

Nel 2008 con FMR pubblica Michelangelo: la dotta mano, in trentatré copie. Ogni foto di Amendola è firmata, in copertina è un bassorilievo creato da un artigiano, con una copia di una scultura originale. Peso: 27 chili. Una copia viene donata al Museo del Prado, un’altra alla Città di Bologna, le altre vengono vendute. Prezzo: 100mila euro. Quando lo presentano a Bologna, lo vede Lucio Dalla e afferma: “Dentro c’è l’anima e fuori c’è un falso”. Dove l’anima è un riferimento alle immagini di Amendola.

Già nel 1986 aveva pubblicato un volume su Ilaria del Carretto nella cattedrale di San Martino, a Lucca, una celeberrima scultura di Jacopo della Quercia. Recentemente a Napoli ha fotografato un’altra scultura famosissima, il Cristo velato della Cappella Sansevero, un’opera di Giuseppe Sanmartino del 1753. Amendola non fa sopralluoghi: va, guarda e scatta ciò che lo emoziona. Ha fotografato anche Canova, Le tre Grazie, La Maddalena penitente, e altre sculture in occasione della mostra Canova e la Venere vincitrice presso la Galleria Borghese a Roma. Dello scultore veneto lo colpisce l’imperturbabilità. “Ma la modernità di Michelangelo non la supera nessuno”.

Nel cassetto ha un libro sul Duomo di Milano, con le immagini scattate in grande e medio formato. Un lavoro realizzato con il calore della luce invernale, malinconica, che solo a parlarne lo commuove.

– Angela Madesani

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #36

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 14

1 / 14

2 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

4 / 14

4 / 14

5 / 14

5 / 14

6 / 14

6 / 14

7 / 14

7 / 14

8 / 14

8 / 14

9 / 14

9 / 14

10 / 14

10 / 14

11 / 14

11 / 14

12 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

14 / 14

14 / 14

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati