Reportage, luce e fotografia. Intervista a Monika Bulaj

Nella riposante cornice delle colline bolognesi laboratori e spettacoli di teatro, danza, musica, illustrazione e fotografia. Tra i protagonisti dell’iniziativa “Sottili Innesti Amorevoli”, a cura dell’associazione Baba Jaga, c’è anche Monika Bulaj, che abbiamo intervistato.

A Ca’ Colmello, antico casolare immerso tra colline, ginestre, calanchi, alberi e distese verdi, dal 2011 Bruno Fronteddu (co-fondatore dell’associazione Baba Jaga) e Chiara Tabaroni portano gli esponenti più interessanti della ricerca artistica italiana e internazionale.

In giugno e in settembre passeranno da quelle parti l’illustratrice Joanna Concejo, Chiara Guidi, cofondatrice di Societas, e la sua sperimentazione teatrale per l’infanzia, le pratiche vocali di Ewa Benesz, la danza Butoh con il maestro Masaki Iwana, la danza contemporanea con Raffaella Giordano, anima sensibile di Sosta Palmizi, passando per il teatro d’attore con Andrea Lupo del Teatro delle Temperie e lo spettacolo Il circo capovolto. In cartellone anche la Compagnia Milòn Mèla e il concerto al femminile As Madalenas. Tra gli ospiti anche la fotografa Monika Bulaj con un workshop, dal 5 al 6 giugno, intitolato La scrittura creativa e non-fiction del reale e il 7 giugno con Dove gli dei si parlano, performing reportage tra fotografie, racconti, film, musiche e suoni.

Appena tornata dal Pakistan, Bulaj si è concessa ai nostri microfoni.

È inevitabilmente un nodo cruciale nel reportage la questione morale. Come porsi eticamente tra soggetto e immagine?

È cosa estremamente semplice: ci vuole attenzione e gentilezza verso il mondo. Con questi due aspetti ci si mette in ascolto, per portare un messaggio in forma di immagine da un luogo all’altro. Nostro dovere è dare a questa immagine la forma perfetta per renderla visibile e profonda. La gentilezza è invece il rispetto. Dobbiamo farci la persona che si guarda, la fotografia è specchio e relazione.

Senza trasformare la realtà?

La presenza influenza la realtà, le cose guardate sono influenzate da noi, si può lavorare in modo che la realtà emerga non trasformata dalla presenza ma aiutata, accarezzata.

Le cose sono quelle che sono, la realtà è più bella dell’immaginazione, le persone non vanno usate. Non si parte per confermare le idee, ma ci si mette in ascolto.

Monica Bulaj, luglio 2017

Nel reportage come mediare, appunto, tra soggettività e cronaca?

La base del reportage puro è la sensibilità che fa da tramite, ma anche l’onestà che permette di fotografare ciò che accade senza metterlo in scena, in posa. Il reportage è raccontare qualcosa che è reale ma è soggettivo. Non esiste la pura fotografia della realtà, tutto passa attraverso il cuore dell’incontro. La fotografia è relazione, specchio e vetro da cui traspare qualcosa. L’etica è legata all’estetica. L’etica è importante perché se c’è il desiderio di fare la foto perfetta prima si deve prendere in considerazione l’incontro. Le foto perfette sono secondarie rispetto alla realtà.

Molti reportagisti trasformano i luoghi in palcoscenici…

Sì. Siamo spesso prigionieri dell’esotico, viaggiando vedo l’effetto devastante dei safari fotografici.

Cosa significa per lei raccontare una storia?

È la cosa più umana che ci possa essere. Esplorare la vita. La fotografia è uno dei tanti strumenti del racconto, un film che si svolge davanti agli occhi. Mi piace tuttavia provare forme narrative diverse, sempre alla ricerca di una forma che non sporchi la fotografia con il testo.

Monika Bulaj, Dove gli dei si parlano. Photo Chiara Tabaroni

Come si è avvicinata ai temi che le sono cari?

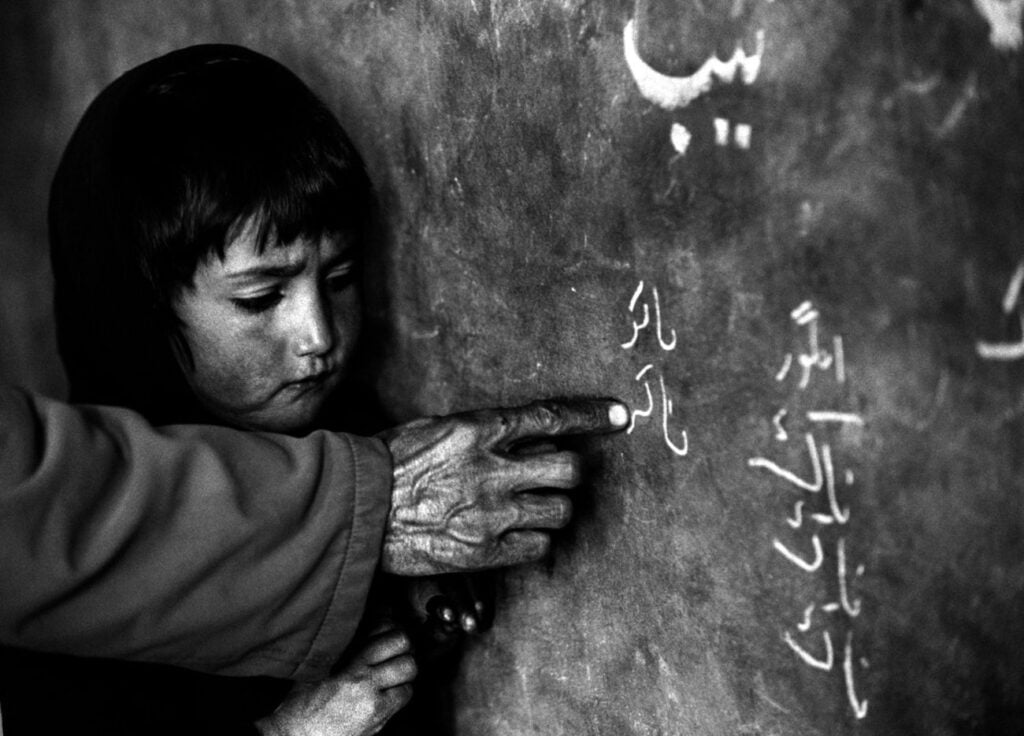

Lavoro sui perseguitati, i nomadi, i pellegrini che non possono arrivare a un santuario. Temi di un presente poco illuminato, mondi di conflitti, frontiere e Paesi distrutti.

Nel Medio Oriente sta scomparendo la ricchezza della complessità.

Io lavoro sulle religioni, lavoro sulla ripetizione, i riti che seguo accadono da molto tempo ma vengono ripuliti dal terrorismo e molti sono condannati a scomparire. È la memoria della storia che è molto importante, il mondo dei fanatici è un mondo senza storia.

Cosa deve emergere dall’immagine, la tecnica o il sentimento che l’ha generata?

Penso all’immagine come “insieme”, sicuramente la tecnica è fondamentale, ma non la si può analizzare con il bisturi. Nasce da dentro, dalla pratica, dalla conoscenza. L’occhio va allenato, deve essere estremo, pronto, a disposizione delle persone, e abbandonarsi allo strumento. Un abbandono presente, con la consapevolezza e la capacità intuitiva di fare, in un lasso di tempo brevissimo, il movimento delle mani per creare una perfetta alchimia tra tempo e luce. Il sentimento c’è ed è molto grande, vorrei che fosse condiviso: passando attraverso il linguaggio usa però una grammatica che può toccare e raccontare il sentimento.

Cos’è per lei la luce?

La luce è tutto, soprattutto qualcosa che si può vedere nel buio. Mi piace graffiare con la luce, lavorare con piccolissimi lampi. La luce è la ricerca raffinata, delicatezza mattutina, fuoco che esplode al tramonto. Evade e invade. Briciole che vanno cercate. A volte la luce ‘è “troppo”, come in Afghanistan o in Pakistan lì è un “nemico”, va trattata con delicatezza.

Illumina le persone, genera incontro. Lo stesso desiderio di raccontare per fare denuncia è scuotere per dare luce. È anche un trovare equilibrio tra ciò che è veloce e ciò che è immobile per renderlo mobile.

Monika Bulaj, Dove gli dei si parlano. Photo Chiara Tabaroni

Quando decide che direzione prendere tra bianco e nero e colore?

Mi succede spesso che la realtà mi prenda e mi porti da un’altra parte. Le idee sono sempre da verificare sul luogo. Voglio sempre raccontare con tutti i mezzi che ho a disposizione. La riscoperta del colore per il Pakistan è stata una grandissima avventura. Non è molto colorato il Pakistan, ma il colore è molto sensuale, la sua opacità mi interessa, con lo spegnimento del colore ho trovato una grande possibilità di racconto.

Luce bassa ha svelato Kabul, prima c’era troppa luce. Per dirle che è la realtà che dà la sua possibilità, oppure il mio stato d’animo.

La fotografia oggi è a rischio di ambiguità con la instant photography. Impegno, pratica e pazienza sono parole che lei ripete nelle sue lezioni. A baluardo della classicità?

Sì, è come si se perdesse la realtà e si sentisse il bisogno di esplorare altri linguaggi che sembrano nuovi ma sono già vecchi. È nulla e non porta a nulla. La pazienza è la base della fotografia e dell’incontro. Saper aspettare i tempi e l’incontro con l’altro. Anche saper perdere. Sono andata a chiedere un permesso, sono passati tre giorni, ma non l’ho avuto. Però ho imparato ad adattarmi al luogo e ai suoi tempi. Questa è la libertà che può avere un free lance come me.

‒ Simone Azzoni

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati