Morto David Goldblatt, il fotografo che raccontò l’Apartheid. Un ricordo

Una vita passata a raccontare ingiustizie, iniquità, soprusi di una società segnata dalla piaga razzista. Un grande fotografo sudafricano scompare, lasciando in eredità centinaia di scatti straordinari, in cui la durezza della denuncia incontra la quiete della normalità e la bellezza della sintesi formale.

Non l’evento, ma il contesto. Non l’azione, ma il luogo e il tempo che la preparano o che ne sono effetto. E lo scatto, con la sua ragione fulminea, non è sparo ma ricerca sul campo, osservazione e rilievo. David Goldblatt, grande fotografo sudafricano, scomparso il 24 giugno scorso a 88 anni, l’aveva spiegata bene questa sua attitudine: “Ero molto interessato agli eventi che si stavano svolgendo nel paese, come cittadino; ma come fotografo non sono particolarmente interessato, e non lo ero allora, a fotografare il momento in cui qualcosa accade. Sono interessato alle condizioni che danno luogo agli eventi”.

STORIE DI SCHIAVI Ai TEMPI DELL’APARTHEID

Il Paese era il Sudafrica, segnato dalla logica feroce dell’Apartheid, tra il 1948 e il 1991. Paese che fu per lui luogo d’affezione e d’ispirazione, teatro di un lavoro costante di sguardo, di documentazione, di rilettura critica. Là dove la materia prima era il conflitto, la tensione radicata e accettata come norma. Goldblatt non praticò una street photography d’assalto, non fu reporter in cerca della scintilla e della tragedia calda. Fu, semmai, un narratore attento, intimamente politico. Con la voglia di raccontare quella terra difficile, in cui classismo e razzismo erano la banalità che da un lato definiva rituali, spazi pubblici, relazioni, e che dall’altro fomentava il dissenso. L’insofferenza. Parlava di “valori”, Goldblatt. Interrogandosi su quali orientassero una società iniqua, radicata nel suo stesso disincanto, definita da un surplus di violenza morale organizzata, codificata.

Del resto, lui, il senso del margine lo conosceva da vicino. Nato a Randfontein nel 1930, era figlio di immigrati ebrei sfuggiti alle persecuzioni naziste. Crebbe lì, in quella cittadina nei pressi di Witwatersrand, che un’economia basata sull’estrazione dell’oro aveva reso florida: gli africani venivano a lavorare in miniera per pochi soldi, senza diritti, svendendosi alla fatica e a un’idea di sopravvivenza disumana. Gli schiavi di ieri, che in certe campagne del Sud Italia, ad esempio, hanno oggi un amaro corrispettivo: caporalato, miseria, abusi sessuali, due euro all’ora per infinite ore, quintali di pomodori, giacigli buoni nemmeno per un animale, lotte sindacali e qualche volta una sparatoria. Corrispondenze lontane, che al lavoro di un maestro come Goldblatt assegnano un valore speciale, lungo i sentieri della storia.

David Goldblatt, The last of the bigger rocks has just been dropped into a kibble. Now, with shovels, the team “lashes” (loads) the small stuff into the kibble detail

LA QUIETE E L’ORRORE. GLI SCATTI IN MINIERA

“L’Apartheid”, scrisse, “era una matrice grigia della legislazione e della regolamentazione che incombevano sul paese, penetrando, limitando, controllando e ostacolando ogni aspetto della vita. Niente e nessuno è sfuggito a questo “. Da una simile consapevolezza nacquero cicli importanti, accomunati da uno stile mai urlato. Anzi: tutto era quieto, tutto era – apparentemente – al proprio posto. Le immagini di Goldblatt sono silenziose, figlie di gesti e luoghi quotidiani, ripiegate su una normalità che pareva l’unica forma plausibile. Una specie di destino. L’ingiustizia come parte del paesaggio sociale, politico, urbano. Un’architettura invisibile.

“Mentre i bambini bianchi crescevano a Randfontein, i miei amici e io godevamo della libertà quasi illimitata di vagare tra le miniere che si snodavano intorno alla nostra città”, ha raccontato in un’intervista al Time, nel 2012. “C’erano due disposizioni: non entrare mai nelle aree recintate che portavano il teschio e le tibie incrociate e l’avvertimento “Caving Grounds”; e non giocare sulle dighe melmose, formate dal fango che veniva dai mulini. […] C’era un’innocenza cieca durante i nostri vagabondaggi tre le proprietà minerarie. Abbiamo avuto cura di evitare i minatori del Pondo: il mito li voleva “pericolosi”. Non conoscevamo la loro lingua, non conoscevamo nessuno che fosse stato ferito dai Pondos, ma li temevamo. Non ci siamo mai chiesti nulla sulle vite dei minatori neri, avvezzi a vivere in 40 in una stanza, lontani dalle loro famiglie”.

Quel vagabondare innocente, privo di domande e già contaminato dai pregiudizi, sarebbe diventato lavoro, ricerca, fotografia. A partire dalla serie “On the Mine”, pubblicata nel ’73, che documenta l’attività nelle miniere. Molte di quelle foto in bianco e nero sono sgranate, sfocate, per via della luce fioca disponibile nel sottosuolo e, di conseguenza, dei tempi lunghi d’esposizione: nessun artificio, nessuna fonte luminosa aggiuntiva. L’effetto è – e doveva essere – il più possibile vicino alla verità. I minatori in certi scatti sono piccole colonie di fantasmi, addossati alle rocce con le loro uniformi chiare, dissolti nel pulviscolo e nella penombra, divenuti tutt’uno con la scena, con la cava, con quel ventre roccioso da spolpare. Quasi dei dipinti espressionisti, figli però di un realismo radicato nel sociale.

David Goldblatt, Woman smoking. Fordsburg, Johannesburg, 1975.Photograph by David Goldblatt, courtesy Steidl

RITRATTI, DETTAGLI

Sempre a metà degli Anni ’70 nasce la serie “Particulars”, un catalogo di incontri ravvicinati, collezionati tra le strade di Johannesburg: uomini e donne, bianchi o neri, la cui identità si condensava tra i dettagli, gli abiti, le scarpe, le pieghe della pelle, le pose assunte dinanzi all’obiettivo, i gesti spontanei, la miseria, la solitudine, il pudore, la routine borghese o proletaria, i movimenti delle mani. “Ciò che divenne evidente mentre lavoravo“, spiegò, “era che, nel linguaggio del nostro corpo, nei nostri vestiti, nella nostra decorazione, abbiamo spesso dichiarato i nostri valori“. Il corpo stesso è esplorato come un territorio di segni, sottoposto al regime delle norme e delle logiche che orientano una comunità. Sono scatti più estetizzanti del solito, intitolati a una bellezza asciutta, formalmente severa, eppure eloquenti dal punto di vista antropologico.

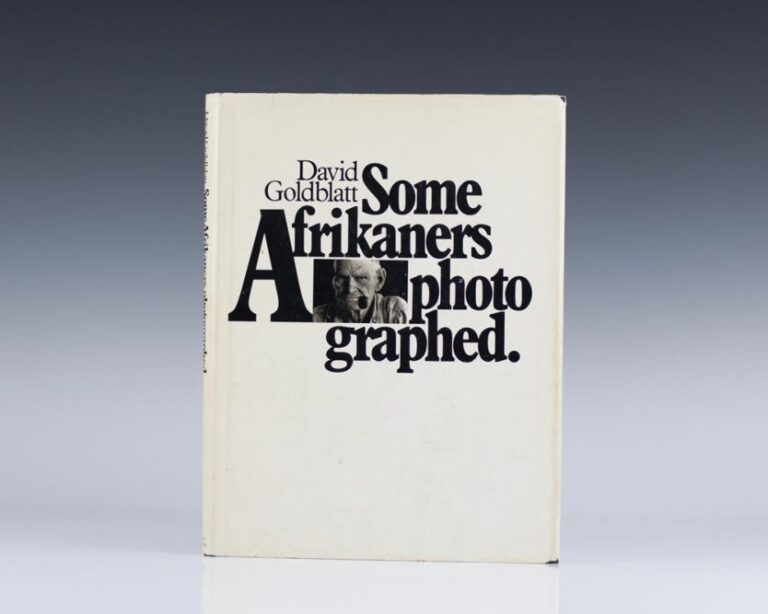

Andando indietro fino agli Anni Sessanta, la serie “Some Afrikaners Photographed” mette in fila ritratti di cittadini neri, ma anche scene di vita degli agricoltori di origine olandese, principali sostenitori del partito nazionalista pro Apartheid. Sintesi alta, tagli classici, atmosfere intime, d’interni o di paesaggio, tra figure che abitano un teatro linguisticamente, semanticamente, narrativamente complesso. Sono pagine di letteratura visiva, figlie di un’estetica potentemente realista, in cui una forma di poesia minima scandisce l’intreccio di occhi, di membra, di case, di oggetti, di situazioni.

David Goldblatt, A plot holder with the daughter of a servant, Wheatlands, Randfontein, September 1962

C’è un anziano con gli occhi chiari, infilato in un abito sgualcito, seduto accanto al letto in un angolo domestico piccolo-borghese: con lui la figlia di una serva africana, piccola, vestita di stracci, la mano sulla faccia, quasi spaventata dall’obiettivo. Un doppio ritratto magistrale. Oppure, in “A Farmer’s Son With His Nursemaid”, del 1964, il figlioletto biondo di un latifondista posa con la giovane bambinaia di colore, poggiandole le mani sulle spalle di fronte a un’area recintata con del filo spinato: la gentilezza del gesto e la luce dei sorrisi tradiscono un’inquietudine segreta, figlia di una distanza di classe oramai metabolizzata.

Drammatico lo scatto che ritaglia, nella penombra di un autobus notturno, le sagome dei passeggeri, tutti lavoratori-schiavi di ritorno verso casa, costretti a riprendere servizio all’alba; uno di loro, al centro, investito dalla fredda luce artificiale, ha la testa reclinata all’indietro, vinto dal sonno e dalla fatica. Quasi la scena di un delitto muto.

O ancora quellimmagine, che coglie due giovani africani coi loro “dompas” in bella in vista: erano i libretti identificativi pensati per i neri, da esibire tassativamente su richiesta di un poliziotto, pena l’arresto. La regola, naturalmente, non valeva per i bianchi. Anche qui, gli sguardi vispi, la piega dei sorrisi complici, la posa studiata e l’intimità dell’abbraccio, fanno a pugni con la durezza della sinistra schedatura. La vita scorreva, nell’assenza di diritti e nella mortificazione dei principi democratici, troppo a lungo rinviati.

David Goldblatt, The bedroom of Ozzie and Sarah Docrat before its destruction under the Group Areas Act, Fietas, Johannesburg. 1977. David Goldblatt Goodman Gallery

Un orrore descritto da Goldblatt con l’intelligenza della sospensione, del sussurro, persino dell’assenza, oltre la violenza dichiarata: così è nello splendido ritratto-non ritratto scattato in casa Docrat, dove i due letti vuoti di Ozzie e Sarah raccontano la quiete prima dell’irruzione e dell’aggressione consentite dal Group Areas Act, l’insieme di leggi che impose a milioni di neri sudafricani la deportazione in ghetti, così da ridisegnare il profilo urbanistico su base etnica e razziale.

Del 1986 è l’antologia “Lifetimes: Under Apartheid”, contenente foto di Goldblatt e scritti di Nadine Gordimer, autrice sudafricana e attivista anti-apartheid, insieme ad alcune opere inedite. Tra queste il ritratto di Lawrence Matjee, 15 anni, brutalmente picchiato dalla polizia: divenne la copertina del volume. Una figura fragile e monumentale, accarezzata dal sole che arriva dalla finestra sul lato, nella dialettica formale ed emotiva tra il nero profondo degli occhi sbarrati e il bianco di entrambe le braccia ingessate.

Proprio a favore dei giovani connazionali di colore, nel 1989, Goldblatt aprì una scuola, il Market Photo Workshop, un posto da cui combattere la marginalità, sostenendo l’accesso dei ragazzi alla formazione e alla professione. Di nuovo la fotografia come strumento politico e culturale.

David Goldblatt, ‘Lawrence Matjee after assault and detention by the Security Police, 1985. Museum no. E.113-1992, © Victoria and Albert Museum, London

POTENZA E VULNERABILITÀ DI UNA FOTOGRAFIA

Vincitore dell’Hasselblad Award (2006) e dell’Henri Cartier Bresson Award (2009), David Golfblatt è stato il primo artista sudafricano a esporre con una personale al MoMA di New York. Era il 1998. E negli anni, di presenze istituzionali prestigiose, ne avrebbe collezionate parecchie: da Documenta nel 2007 alla Biennale di Venezia nel 2011, dal Jewish Museum al New Museum di New York, fino alla grande retrospettiva al Centre Pompidou, conclusasi giusto un paio di settimane prima che la morte lo cogliesse, in serenità, nella sua casa di Johannesburg.

Nell’87 aveva donato al Victoria & Albert Museum di Londra 115 sue fotografie, oggi cuore di una collezione che porta il suo nome. Si tratta di un corpus che era stato esposto negli anni ’80 in diverse sedi del Regno Unito, dietro organizzazione della Side Gallery di Newcastle. Con la fine della mostra e il peggioramento delle circostanze politiche in Sudafrica, Goldblatt sentì il bisogno di conservare le sue fotografie in un luogo sicuro, accessibile al pubblico, al di fuori del suo Paese.

David Goldblatt, Young Men with dompas, White City, Jabavu, Soweto, 1972

Così scriveva nella lettera che accompagnava quel dono: “Ostinatamente, e forse irrealisticamente, credo ancora che tutto questo possa far diventare responsabilmente ‘giusta’ una società, così come sarebbe auspicabile, e che la transizione verso tale condizione lontana possa avvenire senza conflitti catastrofici. Sempre più spesso, tuttavia, questa convinzione diventa priva di fondamento. Di fronte alle cose terribili che accadono qui e al fatto che potrebbero anche peggiorare, è ridicolo preoccuparsi di qualcosa di così insignificante come le fotografie. Ma io lo faccio. E mi sembra che, considerata la loro vulnerabilità, che le espone alla distruzione, potrebbe un giorno essere utile e persino prezioso avere una raccolta abbastanza ampia di fotografie del Sudafrica, come quelle che compongono questa mostra, ospitata al di fuori di questo Paese, in un museo accessibile al pubblico, magari in una forma permanente come un’istituzione può garantire”.

La preoccupazione per i destini del suo paese non lo abbandonò mai. E nel misto tra l’utopia e la consapevolezza, tra la paura e la speranza, restavano le fotografie – da condividere e da preservare – a fornire un appiglio, a segnare una differenza. Così potenti, così vulnerabili, a modo loro spietate.

– Helga Marsala

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati