L’ambiguità dell’immagine. Intervista a John Stezaker

David Campany, scrittore, artista e curatore, dialoga con il fotografo e filmmaker John Stezaker in questo estratto di intervista pubblicata nel volume “Così presente, così invisibile”, edito da Contrasto. Una raccolta di conversazioni fra Campany e alcuni grandi nomi della fotografia contemporanea.

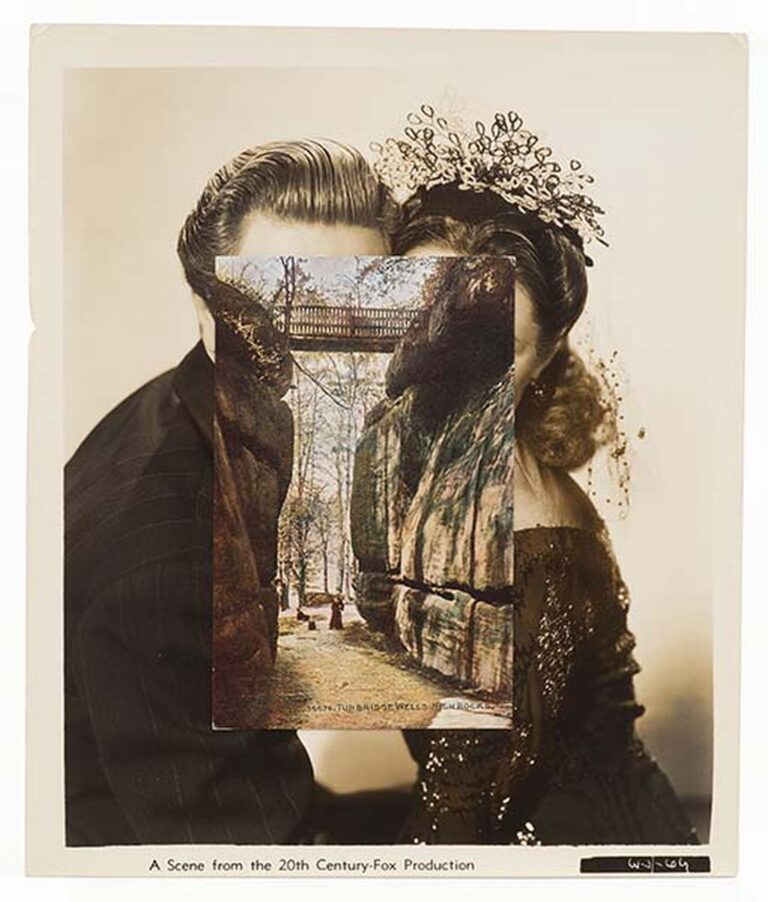

John Stezaker realizza collage da più di quarant’anni, spesso combinando semplicemente due fotografie ritrovate, o rimuovendo un elemento da una fotografia. La sua è un’arte molto precisa e dalla forte carica psicologica, legata a doppio filo e in maniera unica alla storia del surrealismo, del situazionismo e del pop.

Il punto di partenza di Stezaker è il nucleo selvaggio e la profonda ambiguità che sono al cuore di tutte le immagini. Questa qualità è spesso addomesticata dal testo e dal contesto, ma posta nelle condizioni adatte può essere liberata, liberando in quello stesso istante anche lo spettatore.

Le immagini che Stezaker usa come materiale di partenza sono le più comuni e familiari: cartoline e foto pubblicitarie per il cinema. Ma a partire da questi artefatti così umili e banali, Stezaker è capace di tirare fuori un mondo di fantasie e di possibilità represse.

John e io siamo praticamente vicini di casa, a Londra, ma di solito conduciamo le nostre conversazioni via email, per poter riflettere sulle risposte e riuscire a sintetizzare il nostro pensiero. La conversazione che segue è stata pubblicata nel 2013 sulla rivista Frieze Masters.

Sono più di quarant’anni che realizzi collage con materiale fotografico. Da dove è partito questo tuo interesse? All’inizio degli anni Settanta hai frequentato la Slade School of Fine Art di Londra: quando ti sei iscritto ti interessava già l’immagine fotografica o è qualcosa che hai scoperto una volta lì?

Collezionavo fotografie già prima di andare all’università, soprattutto cartoline, ma anche un calendario con foto di cani che ricordo con grande affetto e i vecchi cataloghi pubblicitari di mia madre. I primi quadri che ho fatto quando ho cominciato alla Slade nel 1967 erano ingrandimenti di piccoli collage fatti con pubblicità di scarpe. Il processo di ingrandimento però mi sembrava qualcosa di troppo pedissequo, i dipinti erano meno interessanti dei collage, e i collage erano meno interessanti delle immagini originali.

Questo mi ha fatto entrare in crisi durante il primo anno, tanto che ho abbandonato del tutto la pittura. Ho capito che niente di ciò che potevo fare con quelle immagini, che trovavo così affascinanti, apportava un miglioramento, e che per affascinarmi veramente un’immagine doveva essere già lì, dovevo trovarla. Mi sembrava che i processi di ingrandimento e di media transcription non facessero altro che diminuire la potenza dell’immagine ritrovata. È stato allora che ho cominciato a guardare al mio lavoro di raccolta, frammentazione e riassemblaggio delle immagini non come a una semplice attività preparatoria, ma come la mia attività primaria. Così ho cominciato a espanderla, andando a spulciare le librerie di seconda mano e i cestini dei rifiuti degli studios di Soho. In questo stesso periodo ho scoperto il situazionismo, che forniva una giustificazione teorica a quel che facevo.

John Stezaker, High Rocks IV, 2014 © John Stezaker. Courtesy The Approach, Londra

Pensavi di aver bisogno di una giustificazione teorica? E questo aveva per caso a che fare con l’atteggiamento sospettoso delle avanguardie artistiche dell’epoca nei confronti della fascinazione? O forse con il complicato rapporto tra il “trovare” immagini già esistenti e l’atto creativo?

È una faccenda più complicata. I miei insegnanti – tutti in realtà – giudicavano i miei dipinti molto “pop”, e anche se all’epoca mi ero interessato ai lavori di Richard Hamilton volevo evitare quell’associazione, che è sparita non appena ho smesso di dipingere. Nell’atmosfera politica delle occupazioni che hanno avuto luogo quell’anno (1967-68) a scuola, il situazionismo e il processo di détournement sembravano giustificare la mia attività di collezionista, che i miei insegnanti invece avevano visto come una “rinuncia”. La riacquisizione di immagini rimandava a un rapporto critico con l’immagine ritrovata, del tutto assente nella celebrazione incondizionata della cultura consumista propria del pop. Alla fine però le riacquisizioni e le conseguenti giustificazioni politiche sono diventate un ostacolo per la fascinazione che le immagini esercitavano su di me, e mi ci è voluto parecchio per superarlo.

[…]

Hai lavorato molto con vecchi fermi immagine di trailer cinematografici e vecchie cartoline. Il fermo immagine cinematografico muore simbolicamente quando esaurisce la sua funzione pubblicitaria, così come la cartolina muore dopo essere stata comprata, spedita e ricevuta. Solo che le immagini non scompaiono automaticamente quando muoiono, molte permangono sotto forma di zombie, tanto per proseguire con la stessa metafora. Però anche quando dici che in questo stadio è possibile “liberare le immagini” e “lasciare che rivelino se stesse”, stai sempre parlando per metafore. I significati, le ambiguità e le energie contenute in un’immagine in realtà non si trovano all’interno di essa, ma dentro di noi, giusto?

Sono sia dentro che fuori di noi, è questa la vera ambiguità di ogni immagine. Per dirla con le parole di Blanchot, un’immagine si trova “tra qui e nessun luogo”. In altre parole, quando interpretiamo un’immagine in realtà non la stiamo necessariamente guardando, oppure, se preferisci, stiamo guardando solo ciò che quell’immagine è stata pensata per mostrare. Blanchot descrive poi il modo in cui gli utensili “perdono il loro uso” e ricompaiono in forma obsoleta o disfunzionale. Lo stesso accade con le immagini, non appena la loro utilità si esaurisce riusciamo a vedere ciò che prima era invisibile o neutro. Si tratta in realtà di vedere ciò che l’immagine tradisce, più che il suo significato esplicito.

[…]

John Stezaker, Marriage LXXVI, 2012 © John Stezaker. Courtesy The Approach, Londra

Nei tuoi collage spesso c’è un delicato equilibrio tra seduzione e deformità. Immagini assolutamente inoffensive, originariamente scattate per risultare attraenti, diventano demoniache quando vengono tagliate e combinate. Questo effetto è sempre stato proprio del collage, fin dagli anni Venti, ma nel tuo lavoro, che a volte si limita alla forma più semplice di collage – un taglio e la combinazione di due parti – questo equilibrio raggiunge vertici raffinati e persino squisiti. Si percepisce una purezza nei tuoi interventi, seppur così minimali. Questo ha a che fare con l’affetto che nutri verso il materiale di partenza, con il desiderio di esibirlo e celebrarlo, oltre che di modificarlo?

Sì, ma non sono sicuro che si tratti di affetto verso il mio materiale. Di sicuro ne sono attratto e affascinato, ma ciò che mi attira più di tutto è una certa intuizione di qualcosa di inspiegabile. Il punto di partenza è il mio non sapere perché trovo inquietante certo materiale visivo. Forse esiste un’intrinseca stranezza nelle immagini di mondi che sono ormai scomparsi, mondi che non ho mai abitato, come i fermo immagine dei film degli anni Quaranta o le cartoline dell’epoca edoardiana. In ogni caso, per deformare qualcosa di inoffensivo non si può solo attingere a qualcosa che c’è già, anzi, di solito bisogna combinare più immagini, che io uso come ulteriore strumento per indagare le mie immagini ritrovate e l’origine della loro natura inquietante. Ogni combinazione però conduce sempre a una separazione ancora più estrema e nel caso di due immagini diventa uno straniamento reciproco che ha come conseguenza l’allontanamento radicale della combinazione di immagini dal contesto e dal significato originari. Mettere insieme queste immagini divergenti richiede da parte mia una strutturazione davvero semplice, spesso le combinazioni vengono fuori quando tagli che in origine volevano essere delle semplici sottrazioni non funzionano, e allora, quando il collage sottrattivo fallisce nel suo intento, diventa più semplice usarlo come materiale per un collage combinatorio. Ecco perché non mi preoccupo mai dei miei fallimenti: mi forniscono in ogni caso il terreno per nuove possibilità combinatorie (nella logica matematica esiste un massimo di “mutazione minima” all’interno del processo di semplificazione delle formule. In quello che faccio è all’opera un principio molto simile, che forse si potrebbe chiamare di “mutilazione minima”).

Oltre al taglio letterale dell’immagine, c’è anche la cesura metaforica, che si produce spostando l’immagine da un contesto a un altro, e la cesura che ha origine invece nell’atto di ripescare un’immagine dall’oblio per riportarla sotto un nuovo riflettore di attenzione artistica. Questo ci avvicina molto all’idea del ready-made di Duchamp, che trasformava un artefatto comune in una nuova opera d’arte. L’oggetto in sé non subisce modifiche materiali, ma il nuovo contesto e la nuova cornice di riferimento gli permettono di essere nuovamente immaginato, sperimentato e pensato. Hai fatto esperienza di tutto questo in prima persona con alcune foto che hai scelto di non modificare, nonché con la decisione di esporre una serie di mani prese da vecchi manichini. Ripercorrendo il tuo lavoro, ho idea che la strada aperta da Duchamp sia stata molto importante.

Enormemente. All’inizio degli anni Settanta, all’apice dell’arte concettuale, mi interessava molto capire quanto il contesto espositivo di un lavoro incida sul suo status di opera d’arte. Ma già a metà di quel decennio avevo cominciato a scoprire il Duchamp surrealista e la “reinvenzione” dell’immagine o dell’oggetto trovato. Come hai detto in maniera eloquente, si tratta di diversi tipi di cesure. All’inizio è un atto di violenza, poi una reintegrazione riparatoria. Sto pensando alla serie Marriage, in cui i mezzi volti devono ritrovare “le loro metà”. Tra le mie opere quelle forse più vicine ai ready-made di Duchamp sono le mani dei manichini. Ne avevo trovata una scatola per strada, poco dopo aver letto un brano del diario di Giorgio de Chirico che parlava del suo incontro-rivelazione con un’insegna smembrata che riproduceva una mano nell’atto di indicare qualcosa.

[…]

David Campany – Così presente, così invisibile (Contrasto Books, 2018)

Un taglio è di certo un intervento molto particolare. C’è e non c’è. Non è esattamente un “segno”, come una pennellata; può essere molto evidente oppure nascondersi senza soluzione di continuità. Il genere di montaggio che vediamo nel cinema narrativo e nelle pubblicità per esempio nasconde i tagli, mentre le avanguardie hanno tendenzialmente cercato di renderli attivi, palpabili, pensabili. È interessante notare che i surrealisti si dedicarono al collage nello stesso periodo in cui cominciarono a dedicarsi al cinema. Film come Entr’Acte di René Clair – realizzato nel 1924, anno di esordio della rivista La Révolution Surréaliste – regalano al pubblico un’entusiasmante lezione sul potenziale associativo del montaggio, sottolineando come il significato di una singola ripresa possa cambiare alla luce di un’altra, o di un’altra ancora. Nonostante il tuo interesse di vecchia data per i film, solo di recente hai cominciato a realizzarli in prima persona. Cosa ti ha spinto a farlo?

In realtà da studente, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, ne avevo già fatti, e anche nel 1973, durante il mio primo viaggio da adulto in Italia. Dopo aver scoperto Giorgio de Chirico, ho cominciato a collezionare cartoline con silhouette di statue equestri, che speravo di riuscire ad animare in una sorta di flip-book, ma non ne cavai nulla. Più di dieci anni dopo mi sono imbattuto in un libro, The Stallion Annual, che conteneva centinaia di immagini di cavalli tutte disposte in maniera identica, e allora mi è venuta in mente l’idea del film Horse: centinaia di immagini di cavalli proiettate per un ventiquattresimo di secondo ciascuna. Sono passati diversi anni prima che trovassi un altro annuario e solo l’avvento di internet mi ha permesso di raccogliere un numero di pubblicazioni simili sufficiente a trarne un film. Mi consideravo una sorta di Muybridge al contrario: invece di frazionare e reintegrare varie immagini per formare un movimento, partivo da un’ampia molteplicità di cavalli e tentavo di arrivare alla staticità. Contemporaneamente collezionavo immagini di treni a vapore, più o meno con lo stesso intento. In questo caso però non volevo fermarli del tutto, ma creare una versione in slow motion dell’arrivo di un treno, composto in realtà da migliaia di treni diversi. Avevo in mente L’Arrivée d’un Train en Gare de La Ciotat (1895), il primo film proiettato in pubblico. Nel frattempo, mi sono chiesto in via del tutto sperimentale cosa sarebbe successo se avessi avuto più di un singolo focus di attenzione. Da qui sono nati i film Blind e Crowd (entrambi del 2013), che hanno aperto una nuova dimensione del cinema: l’esperienza della molteplicità incomprensibile. Mi sembrava di essermi imbattuto in un cinema della discontinuità, che non faceva sempre vedere la stessa cosa ma metteva lo spettatore di fronte alla differenza. Ogni volta che guardavo quei film ero consapevole di sperimentare un’esperienza diversa. Non ci sono due singole persone che possano dire di aver visto lo stesso film. Un tempo ero convinto che i miei film fossero un’esplorazione della dimensione purgatoriale del cinema della cecità, dell’incapacità di vedere a causa della velocità con cui le immagini si susseguono. Invece avevo scoperto che l’esperienza era del tutto opposta: l’immagine ricevuta a quella velocità si faceva indelebile. Ricordo che anni fa il critico d’arte Stuart Morgan ha detto che il legame tra collage e cinema era evidente nel mio lavoro, che si trattava di una connessione autoevidente tra il taglio fisico e il montaggio cinematico. In realtà non ho mai capito che cosa fosse così evidente per lui e così misterioso per me.

– David Campany

David Campany ‒ Così presente, così invisibile

traduzione dall’inglese Angela Ricci e Teresa Albanese

Contrasto, Milano 2018

Pagg. 263, € 24,90

ISBN 9788869657382

www.contrastobooks.com

Disponibile anche l’edizione internazionale in inglese

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati