Esattezza e verità. La fotografia di Thomas Wrede a Torino

L'opera fotografica di Thomas Wrede, ora in mostra nello spazio torinese di Photo&Contemporary, esprime un modo di fare la staged photography che mette in discussione una facoltà innata e scontata come la nostra capacità percettivo-visiva. Ponendo in competizione due concetti carichi di significati filosofici: esattezza e verità.

Se la nostra civiltà dell’immagine, e del simulacro, si basa sull’organo della vista, il fotografo tedesco Thomas Wrede (Iserlohn, 1963) lo sottopone a uno stress test calmo e inesorabile. Con la stessa attenzione che un appassionato di modellismo dedica alla costruzione di una nave in bottiglia, Wrede mette a punto una serie di nuovi paesaggi antropici sospesi tra quella “esattezza e verità” così ben de-cantate dal finto principe della Cenerentola di Giacchino Rossini (che un saggio storico di alcuni anni fa ipotizzò essere Mozart redivivo) nell’aria Principino dove siete?. L’aria, che richiama due concetti carichi di valenze metafisiche, potrebbe fornire la sorridente colonna sonora di questa mostra realizzata con virtuose composizioni che ci invitano a valutare attentamente i dati ambigui raccolti dalla vista. In gioco vi è il giudizio sulla verità di ciò che è visto, laddove l’esattezza della rappresentazione indurrebbe a un giudizio contrario.

Thomas Wrede. Real Landscapes. Installation view at Photo&Contemporary, Torino 2020. Photo Nicola Davide Angerame

I REAL LANDSCAPES DI THOMAS WREDE

Le ultime immagini “al di sopra di ogni sospetto” ideate dal maestro tedesco sono più idee platoniche che descrizioni di realtà. Le chiama, paradossalmente, Real Landscapes e sta a noi decidere se si tratti di un paesaggio reale fotografato per diventare un modellino (campo d’azione di Olivo Barbieri) o di un modellino fotografato per diventare un paesaggio reale.

Qui non si tratta di guardare soltanto con gli occhi, occorre indagare, ingegnarsi, presupporre e dedurre. Serve la forma mentis di un ispettore. Queste scene (in)formano la mente di chi le guarda; fotografia non innocua, quella di Wrede. Sembrano concepite come la scena di un delitto: mancano il corpo della vittima e l’arma del delitto ma resta la scena, sospesa sulla propria irrealtà come su un baratro capace di rimettere in discussione il senso delle cose.

La fotografia di Wrede è sostenuta da una forte sensibilità per il possibile, categoria cara all’esistenzialismo e al suo desiderio di emancipazione dalle strettoie di un’esistenza già decisa dalle convenzioni sociali e da quello stato di necessità che, per contro, invita alla libera scelta. Nelle nostre società post-ideologiche una tale scelta esistenziale (che assume su di sé il compito di dare un senso) appare più che mai alla mercé del (non)pensiero unico e sempre più assediata da una “nausea” sartriana che cerca sfogo nella distrazione e nel consumo veloce di quantità sempre più grandi di immagini (in particolar modo selfie). A modo suo, Wrede opera per stimolare un’interruzione di questa distrazione, che è insieme visiva ed esistentiva. Le sue immagini operano come domande in forma di lievi, soffusi shock percettivi che ci riportano alla centralità del nostro giudizio-responsabile circa l’essenza, la consistenza ed il ruolo dell’arte (fotografica).

Questa sensibilità pensante che Wrede a modo suo rimette in moto (ogni opera d’arte, anche fotografica, lo fa), apre lo spazio per una visione del principio razionale, nel doppio senso del genitivo: la visione è razionale ‒ la ragione è visiva (e visionaria). La vista è dunque il senso razionale per eccellenza, è l’organo della comprensione, la facoltà capace di ordinare il reale nello spazio e renderlo così intelligibile. Il primo riferimento alla metafora visiva del sapere è la caverna di Platone: un luogo oscuro, una proto camera oscura che sta all’origine del primato della vista nella storia della metafisica occidentale.

Thomas Wrede. Real Landscapes. Installation view at Photo&Contemporary, Torino 2020. Photo Nicola Davide Angerame

L’ESATTEZZA NELLE FOTOGRAFIE DI WREDE

Ma veniamo a ciò che nel lavoro di Wrede, in particolare in questa mostra, si dà concretamente alla vista. In Open Air Bath si vedono due piscine in piena attività, attorniate da sedie e sdraio in attesa di persone assenti; le due vasche d’acqua gemelle giacciono dentro una pianura brumosa, autunnale: sono piscine im-possibili, se seguiamo il principio di non contraddizione su cui poggia ogni logica lineare. E cosa ci fa poi un bar tavola calda stile Anni Cinquanta piantato su di un monte che sembra un deserto lunare, a fianco di un crepaccio e senza strade che lo colleghino alla realtà intesa come “resto del mondo”? L’immagine è ferma, eppur si muove! Le luci sono accese, la Cadillac ha parcheggiato da poco e dal bar sta per uscire qualcuno. Una roulotte, una cabina del telefono, una baracca e una macchina abbandonata completano il set di Fred & Red Cafè, immagine in cui ogni presenza rappresenta non tanto se stessa quanto un possibile indizio. Scena degna di un film di David Lynch. A fornire atmosfera (la fotografia è pur sempre scrittura di luce) è il contrasto tra le luci calde del bar e l’oscurità della notte che sta per piombare su tutto.

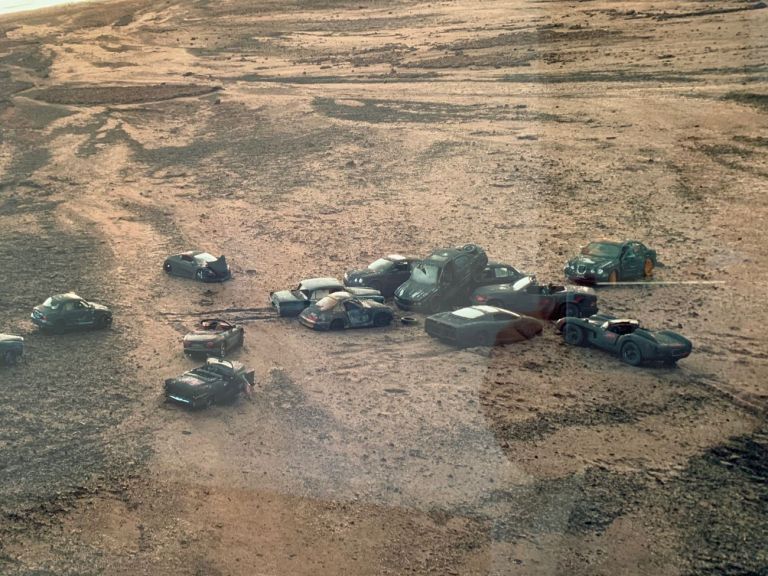

In Road to Nowhere una strada attraversa un deserto di sabbia, vi è perfino un ponte sulle dune e due auto in corsa: non ha alcun senso eppure è là, si vede. Non esistono strade asfaltate nei deserti di sabbia, non resisterebbero un giorno. Il deserto corre, si muove costantemente e copre ogni cosa. Allo stesso modo resisterebbero per poco tempo gli abitanti di Skycrapers in Back Light, la minuscola metropoli (sineddoche) di grattacieli piantati in mezzo al nulla e illuminati dal tepore di un tenue sole mattutino; tutto lascia presagire l’inizio di una giornata operosa, salvo che non esistono strade di collegamento e i caseggiati modernisti, così come le poche palme e qualche auto, sembrano gettati lì, in ordinata maniera, dalla mano di un dio-architetto che tenta l’ennesima impresa utopica. Per finire, la discarica (o incidente) di automobili bruciate “descritta” in The Tertiary Valley appare realistica quanto un evento del Burning Man con le sue costruzioni alla Mad Max issate in pieno deserto. Altre fotografie sono dedicate al tema orientalista del paesaggio acquatico: Islands, un gruppo di isole spoglie in mezzo a una campitura azzurra in cui cielo e mare si fondono e dove non è più riconoscibile la distanza tra il basso e l’alto; Coral Pellia Islands, un arcipelago di rocce sovrappopolate da decine di piante colte sul far dell’alba, in una bruma nordica. Paesaggi, anche questi, (im)possibili.

Thomas Wrede. Real Landscapes. Installation view at Photo&Contemporary, Torino 2020. Photo Nicola Davide Angerame

LA VERITÀ E LA FOTOGRAFIA

Ora molti hanno letto Roland Barthes e le sue riflessioni sulla fotografia, e sanno che il punctum (ciò che punge) è quello spazio-presenza-dettaglio che sta come nascosto dentro l’immagine (lo studium) e che ha il compito di sostenerne il peso della ferita che l’immagine suscita (in noi) e rappresenta (rispetto alla continuità epidermica della realtà). Per lo più, il punctum non è il soggetto dell’immagine (ciò che si vede); non è posto in primo piano o al centro del campo visivo, ma è piuttosto qualcosa che, sfuggendo-e-apparendo, apre lo spazio dell’immagine e la trasforma in scena, palcoscenico sul quale può apparire la verità. Seguendo questa dialettica tra verità ed esattezza, potremmo dire che la verità è il punctum mentre l’esattezza è lo studium. Il lavoro di Thomas Wrede lo mostra bene, poiché si basa proprio sull’esattezza della ricostruzione dello studium. Volendo concludere, possiamo dire che ogni fotografia è in effetti la (ri)costruzione di una scena sulla quale la verità rischia di apparire; quella di Wrede ha per punctum la nostra stessa incredulità; è lei che apre lo spazio di quella visione-pensiero che serve alla decifrazione-decrittazione di una narrazione appena accennata e proposta al nostro sguardo come quella finzione che dice la verità (l’arte secondo Picasso).

Thomas Wrede. Real Landscapes. Installation view at Photo&Contemporary, Torino 2020. Photo Nicola Davide Angerame

SPARIZIONI NEGLI SCATTI DI WREDE

Negli spazi aperti e desertici cari a Wrede, l’assenza umana assume le sembianze di una “sparizione”. Il dio-architetto-modellista-fotografo Wrede ha compiuto un gesto estremo: ha fondato una fotografia sul punctum di una sparizione (che alimenta la nostra in-credulità), o meglio, siamo diventati noi stessi (fruitori che si ri-conoscono per omogenia nei protagonisti assenti delle sue fotografie) il suo punctum, il dettaglio (extra imago e capace di visione) che apre lo spazio dell’immagine. Noi che guardiamo la nostra stessa sparizione e che nel farlo ne indaghiamo la verità. Dopo gli specchi di Michelangelo Pistoletto, ecco un altro modo (meno diretto, più metafisico) di introdurre lo spettatore nell’immagine facendolo sentire assente e stimolando così la sua presa di posizione davanti (fuori-dentro) l’immagine. Questa presa di posizione è guidata dalla ragione che, chiamata a rinnovare costantemente il proprio giudizio sulla realtà (dei fatti?), si fa consapevole di come, raggiunti certi limiti, l’occhio non basti per ben giudicare (dagli Scettici a Cartesio, la storia della fallacia visiva è lunga).

L’assenza umana, coniugata con i resti di una civiltà in via di scomposizione dentro un paesaggio i(pe)r-reale diventa, allora, ciò che sta a metà sul confine tra l’immagine prodotta e il nostro senso di irrealtà, in un indicibile luogo desolato dove ogni costruzione è possibile per quanto possa risultare contraddittoria con il nostro senso logico, guidato dal principio di non contraddizione. Fotografia, dunque, come miracolo? Tra esattezza e verità, la categoria del possibile si insinua come il perno di una rotazione capace di scardinare le convenzioni su cui si fonda la nostra visione. E il lavoro di Wrede condivide parte di questa forza.

‒ Nicola Davide Angerame

Avvertenza: nella gallery compaiono immagini scattate dal sottoscritto, nelle quali il riflesso prodotto dallo spazio espositivo sulla pelle lucente delle fotografie montate in diasec viene esaltato. Il tentativo è di offrire un elemento ulteriore di “riflessione” circa la realtà normalmente invisibile dello spazio in cui l’opera viene accolta e con il quale sarebbe opportuno, in un’altra occasione, fare i conti.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati