Le parti del male. Saggio sul fotografo Miron Zownir

È in corso al Centro Internazionale di Fotografia a Palermo, diretto da Letizia Battaglia, la prima grande retrospettiva italiana del fotografo Miron Zownir dal titolo “Zeitwirdknapp | Non c’è più tempo”, curata da Gaetano La Rosa e promossa dal Goethe-Institut di Palermo diretto da Heidi Sciacchitano. La retrospettiva copre oltre quarant’anni di esperienze (1977-2019). Un prezioso catalogo dal titolo “Apotheosis and derision. The living theater of Miron Zownir”, pubblicato da PogoBooks Berlin, accompagna la mostra.

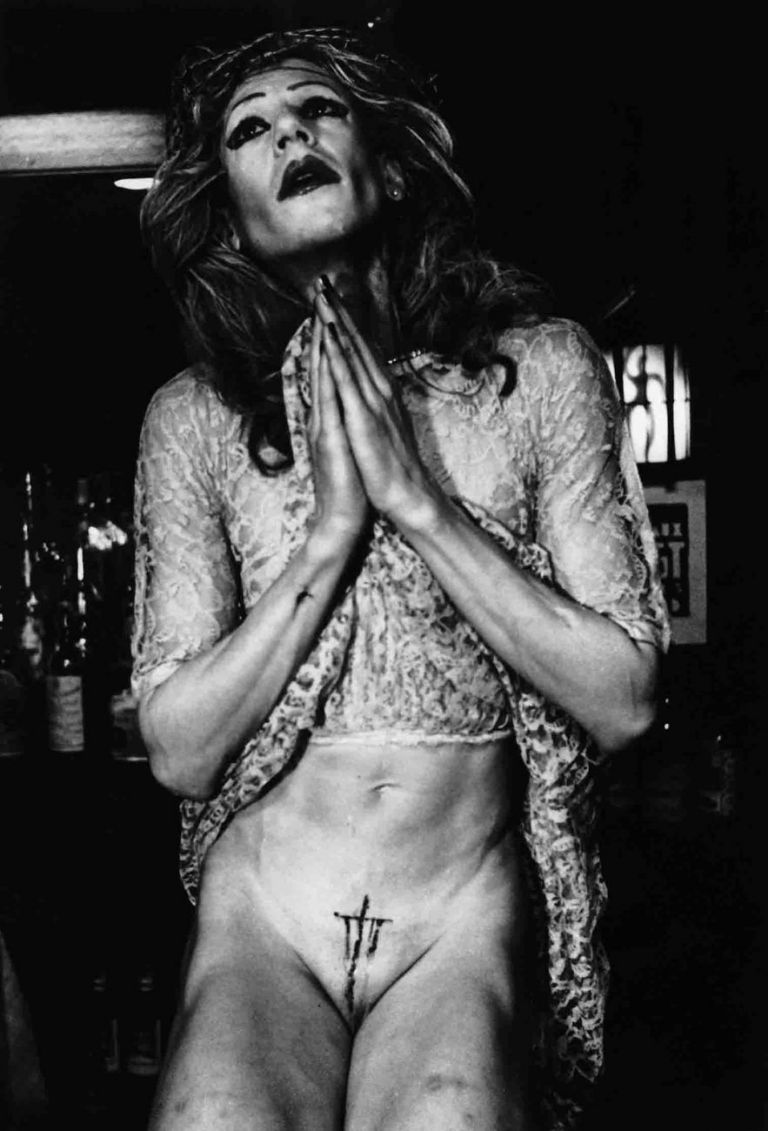

Quasi tutte le foto selezionate in questa retrospettiva parlano di una sola cosa: la passione dei corpi. Corpi incompiuti, violentati, a volte felici nelle loro derive esistenziali, spesso sradicati dai loro ambienti sociali e gettati nel tumulto degli accidenti. Corpi che esistono al limite della prova della vita. Sono corpi senza più tempo, o fuori dai cardini del tempo come recita il titolo della retrospettiva. A volte sono corpi incerti, convertiti in performance sessuali estreme, cioè nella soglia che separa il certo dall’incerto. Ma, soprattutto, sono corpi incensati da feticci d’ogni genere che esistono in scenari infernali. Tutto ha luogo come in un impasto, senza distinzioni. Se la fotografia di Miron Zownir (Karlsruhe, 1953) ha una sintassi, questa è una sintassi esplosa, ma anche implosa, dove i corpi si invertono e si pervertono, restituendo immagini dal significato iperbolico, eccessivo da constatare, come quei corpi che sono fotografati in pozzanghere pisciose o in spettrali ambienti postindustriali. In queste fotografie l’unica estetica possibile è quella del collassamento, dove la narrazione fotografica, in presa diretta, mostra lo squarcio dell’immagine come soglia visiva: è un vedere fuori da qualsiasi “pragmatica della comunicazione”: queste foto dicono che la comunicazione – forma universale della convenzione – è senza messaggio, sono senza un senso da capitalizzare. Infatti, non c’è nulla da spiegare o comunicare davanti a un corpo che esiste come residuo umano. La fotografia come linguaggio polarizza lo stadio della decomposizione dell’esemplare umano dove la percezione di una sola persona ridotta allo stato di abiezione equivale alla visione di tutto il resto del mondo. E per questo è difficile parlare di estetica nelle foto di Zownir.

L’EMPIETÀ FOTOGRAFATA DA ZOWNIR

La fotografia di Zownir è deliberatamente vicina all’empietà. Dico “vicina” perché l’empietà non è l’unica dimensione delle sue fotografie. Questo tratto empio consiste nel far coesistere indistintamente Inferno Purgatorio e Paradiso. Guardandole attentamente queste foto suggeriscono che l’empietà è la migliore esplorazione dei corpi per coloro che abitano il peggiore dei mondi.

C’è un passo del Fedone di Platone che invita a considerare che ciò che è “meglio” e ciò che è “peggio” sono complementari, come le figure di Apollo e Dioniso, opposti e complementari allo stesso tempo. Platone sembra suggerire che l’empietà – il peggio – è la migliore scelta per coloro che abitano mondi nefasti. Non c’è un paradiso cui agognare, e neanche vale l’attesa del purgatorio. L’inferno del quotidiano, o l’inferno delle metropoli, è popolato da esseri la cui ragion pratica è l’empietà. Non sappiamo se questi esseri ripresi da Zownir sono credenti, ma vediamo che si ornano di feticci.

È la desolazione di un teismo materialista e immanente senza speranza. Ma che cos’è l’empietà? È l’uscita dalla morale. Alla misuratezza del gesto e alla compostezza dei corpi succede l’esagerazione, l’iperbolicità, la profanazione… L’empietà potrebbe essere vista come il rovescio (non la negazione) di ogni bella azione. È l’arma dell’impossibile nelle mani dell’immaginazione, dove l’indistinzione tra corpo e feticcio impera. Una foto è esemplare in merito: un corpo con la testa caprina, pieno di tatuaggi di donne, con le labbra e il sesso punteggiati di piercing abbraccia una statua classicheggiante decapitata.

“La bellezza sarà convulsa o non sarà”, affermava Breton. L’eredità della bellezza pagana non ha avuto fortuna in questo fatale incontro, di essa resta solo un fragile simulacro che vive solo nel momento in cui questa bellezza è e resta per noi un feticcio come gli anelli che ornano il sesso dell’uomo proteso verso di lei. D’altra parte ogni immagine della bellezza classica è di per sé cinica: lascia intendere ciò a cui dovremmo aspirare ma che non potremo mai essere. Un miraggio estetico.

Zownir suggerisce che non bisogna rigettare la bellezza del passato, talvolta bisogna fingere di metterla in primo piano ma facendole subire un salto di funzione, si tratta di metterla sullo stesso piano di altre forme di bellezze: metterla cioè a fianco della classicità esausta, mutilata che emerge dalla vita di strada, sporcandosi e macchiandosi di ogni crudeltà.

La perfezione è un attributo divino, la miseria è più che umana.

Miron Zownir, Berlin, 2017

FOTOGRAFIA E GESTO SOCIALE

Non ogni immagine fotografica può dirsi sociale. Perché via sia il secondo elemento – il sociale – l’immagine deve uscire dalla cornice estetica e farsi corpo. Deve mescolarsi all’accidente, farsi carico di ciò che arriva fino all’impensato. In altre parole, deve rischiare l’accadimento del reale, diventare essa stessa parte di questo rischio, andando oltre la barriera del linguaggio.

Che significa? In molte fotografie di Zownir questa differenza tra linguaggio fotografico e realtà è stabilita a monte: la fotografia non possiede come tale nessuna realtà, ma vale solo come abbreviazione, sigla, traccia indiziale, testimonianza per le situazioni che riprendono.

È una scelta di campo. Le sue foto non sono una supposizione di realtà, ma un attacco di sorpresa dell’occhio: colgono il momento imprevisto ‒ la scena scandalosa o irriverente ‒senza alcuna mediazione. La fotografia come gesto sociale agisce come la lama del coltello che taglia l’occhio ne L’Âge d’Or di Luis Buñuel. Si potrebbe dire tutto ciò seguendo la celebre distinzione fatta da Barthes tra studium e punctum. Il primo – lo studium – nasce da un interessamento convenzionale, dove la partecipazione all’immagine è prescritta secondo codici sociali, è indifferente al suo oggetto che può sostituire con altri. Il secondo – il punctum – interrompe la distanza convenzionale dello studium e “partendo dalla scena, come una freccia mi trafigge”. Possiamo dire che il punctum come “fatalità”, imprevisto, incursione, segna tutto il lavoro fotografico di Zownir. Lo studium mette in cornice la scena, opera una distanza estetica; il punctum, invece, coinvolge fotografo e spettatore (che resta libero di accettare la sfida o rifiutarla), come accade nel Living Theatre, opportunamente citato dal curatore della mostra Gaetano La Rosa, dove l’indistinzione tra vita e teatro fa collassare ogni separazione estetica.

Ad esempio: il corpo vissuto – estenuato ‒ seminudo in primo piano di un trans, con una corona di spine sul capo, le mani giunte, lo sguardo implorante al cielo (negato) e il ventre con i segni incisi di una croce sanguinante, non ha bisogno di didascalie, né di spiegazioni ulteriori: è tutto là, scaraventato senza mediazioni linguistiche. Pur utilizzando simboli religiosi, questi sono sottratti alla retorica pietista, verrebbe da dire che sono “trasvalutati” per usare il linguaggio di Nietzsche. Quel corpo esiste come un cane bastonato. Si dà a vedere come un rumore di fondo che interferisce nell’apparente quiete sociale. È senza confini: accoglie e registra come una banda tutte le metamorfosi e disavventure del corpo. Una scena apocalittica dove, più che i segni dell’estremo, è mostrato il gesto di una persona che sembra sognare la propria morte come ultimo rifugio: è ora di farla finita, sembra invocare.

L’incisione corporale agisce nella fotografia come un dispositivo visivo, e sottolinea l’attacco a un corpo che è quello della nostra specie. La pratica dell’incisione corporale – Gina Pane, Marina Abramović, Nebreda, ecc. – qui non ha nulla a che vedere con la Body Art, dove la finzione – anche fatale ‒ dell’estremo è tesa a trasgredire i tabù. Chi pratica questi gesti sul proprio corpo, senza l’avallo dell’artisticità, non fa che mostrare il suo disprezzo o la sua indifferenza per il corpo pubblicitario, il corpo estetico, il corpo della bellezza mercificata. Ogni ferita è un blocco del tempo: esiste immobile come traccia mnestica.

Zownir, alla tirannia dell’apparenza estetica, oppone la deliberata passione del rischio. Quel corpo cerca una relazione diretta con lo sguardo dove si esilia per un istante – il gesto fotografico ‒ cercando di trovare in esso, come in uno specchio, la maschera della sua ragion pratica.

Miron Zownir, NYC, 1987

LA FOTOGRAFIA DI ZOWNIR

Torniamo al titolo della retrospettiva – Zeitwirdknapp | Non c’è più tempo, che trae ispirazione da un’espressione di Brecht: Zeit wird knapp. Infatti, scorrendo le foto di Zownir, categorie come ieri, oggi, domani non hanno più senso. L’afflizione che sgorga da ogni parte dei corpi esposti è al di qua o al di là di queste scansioni temporali, indifferenti alla miseria.

Da quasi mezzo secolo Zownir non fa che fotografare immagini dell’ultimo uomo che divora come una patogenesi l’esemplare umano propagandato come ideale di umanità separato dall’informe della strada: il nome generale della specie uomo non si adatta ai suoi personaggi. L’attesa di un tempo messianico è rimandata in eterno, e come il principe Myskin nell’Idiota di Dostoevskij, novello messia, in ogni persona ripresa da Zownir si specchia la rottura del tempo che redime, poiché queste figure sofferenti come un Cristo in croce sono divorate dalla propria abiezione che non sa che farsene del tempo terrestre. Hanno perduto il loro tempo perché non credono più in una salvezza differita.

Queste fotografie, al modo delle apocalissi, sono coestensive agli esseri, sono quegli esseri stessi che esistono solo attraverso gli odori, il sesso, la carne, esistono come resti diurni.

La crudeltà, come un destino fatale, può avere una storia, ma una volta che impronta i corpi del suo passaggio, si rivela immobile come un epitaffio. Una fotografia può ben essere più di una veduta messa in cornice, può trasformarsi in uno squarcio, in una ferita del tempo in cui sprofonda o cade il nostro sguardo. Questo doppio fondo dell’immagine fotografica rivela l’inquietudine che fa breccia nel familiare. È l’informe che occupa lo spazio dell’immagine nel momento in cui fa collassare l’apparenza. Questo margine dell’esistenza è l’unico stato dell’essere che questi corpi praticano.

‒ Marcello Faletra

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati