Chiara Fossati, la fotografa dei rave

In mostra al SI FEST di Savignano sul Rubicone, Chiara Fossati ha immortalato la scena rave Anni Novanta italiana. Un racconto dall’interno, oltre qualsiasi pregiudizio

Chiara Fossati (Legnano, 1984) posa di fronte al ritratto di sé da ragazzina con dread e piercing, davanti alla parete dell’aula dell’Istituto comprensivo Giulio Cesare. Per questa 31esima edizione del SI FEST ‒ Savignano Immagini Festival, il neo direttore artistico Alex Majoli ha scelto di allestire le mostre soprattutto nei corridoi e nelle aule delle scuole della cittadina. Partire dai “banchi della scuola” per approfondire la conoscenza dei diversi linguaggi fotografici è l’obiettivo di Majoli. Il titolo stesso del festival fotografico più longevo d’Italia è Asinelli solitari, citazione pasoliniana nel centenario della nascita del grande intellettuale. Anche il catalogo della rassegna (disegnato dallo studio S.C. Artroom) è concepito come un album/diario di scuola. Con le immagini della serie Whatever (il libro, a cura di Arianna Arcara e Alex Majoli, è stato pubblicato da Cesura nel 2021) l’autrice, che prima di entrare a far parte del collettivo Cesura ha studiato allo Studio Fondazione Marangoni di Firenze e conseguito il Master in fotografia e cultura urbana al Goldsmiths College di Londra, entra nel vivo della materia musicale raccontando la cultura rave tra la fine degli Anni Novanta e l’inizio del Duemila.

Chiara Fossati, Whatever, SI FEST 2022. Photo Manuela De Leonardis

INTERVISTA A CHIARA FOSSATI

Nei tuoi progetti fotografici parti sempre da una relazione personale con l’argomento?

Sicuramente è così nel caso di Whatever, che ho iniziato quando ero molto piccola. Avevo 14/15 anni, quindi non è nato come progetto. Ero semplicemente molto appassionata di fotografia e fotografavo i miei amici raver. L’aspetto personale è importante, certamente. Parliamo del periodo dal ‘98-‘99 al 2005-06 che ho trascorso con i miei amici, girando nei rave party per l’Europa e l’Italia. Ho fatto migliaia di foto, tutte in pellicola e in bianco e nero, che sviluppavo da me nella cucina di mia madre a Legnano. È lì che sono cresciuta ed è anche uno dei motivi per cui mi ha affascinato subito il mondo rave. Infatti, fin da piccola ero quella strana, che vestiva strano, con i capelli strani… Quando si cresce in provincia tutto questo è ancora più evidente, lì ti guardano tutti male. Quando, invece, per la prima volta sono andata a un rave, ho realizzato che erano tutti come me. Nessuno mi guardava male. Quello era il mio posto! Da lì ho cominciato parallelamente a frequentare il mondo dei raver e quello della fotografia.

Cosa ti ha spinto, nel tempo, a continuare a frequentare il mondo dei raver?

All’inizio è nato come un bisogno personale. Sono sempre stata una ragazzina curiosa e un po’ ribelle che aveva voglia di vedere il mondo, conoscere le persone, fare quello che le andava di fare, vedere e provare tutto… Ricordo che quando andai al mio primo rave, portata da un amico, probabilmente da qualche parte intorno a Milano, c’era anche il gruppo di scultori e performer Mutoid Waste Company [fondato nell’area londinese di Shepherd’s Bush da Joe Rush e Robin Cooke, che negli Anni Novanta si trasferirono a Santarcangelo di Romagna, N.d.R.], famosi per le loro installazioni e performance con materiali di riciclo industriale, che avevano realizzato delle specie di bestie di metallo che camminavano e sputavano fuoco. Ero veramente affascinata. In quell’occasione ho sentito che potevo davvero essere me stessa e fare quello che volevo.

Quindi si respirava un forte senso di libertà.

Si respirava un senso di libertà e allo stesso tempo di appartenenza. Lì mi sono costruita una famiglia di persone che prima non conoscevo. Ci ritrovavamo, senza neanche doverci sentire, sistematicamente ogni fine settimana e facevamo il nostro piccolo accampamento. C’era un senso di appartenenza a qualcosa di più grande.

Chiara Fossati, Whatever. Courtesy of the artist

LA SERIE WHATEVER DI CHIARA FOSSATI

Perché la scelta del titolo Whatever per questa serie fotografica e per il libro?

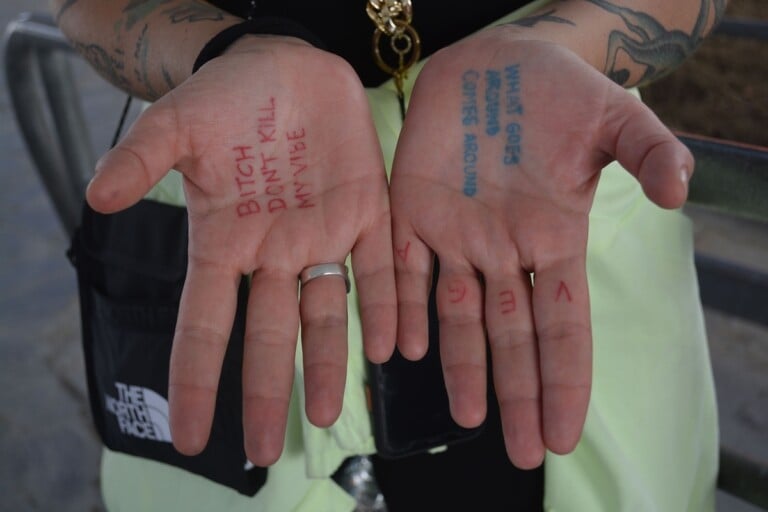

Il primo titolo doveva essere un altro, poi un giorno Alex Majoli, guardandomi, ha detto “whatever”, che è la scritta della collanina che porto sempre al collo ed è anche tatuata sulle mie nocche. Questa parola inglese, che in italiano tradurrei con “chi se ne frega”, è un po’ un mio mantra: nella vita le cose importanti sono pochissime e di tutto il resto chi se ne frega. Da subito mi è sembrato che questo titolo si adattasse perfettamente al mondo dei raver in tutti i modi: chi se ne frega di cosa pensate di noi, chi se ne frega delle cose importanti per voi che non sono importanti per noi…

Quando hai iniziato a utilizzare il mezzo fotografico con più consapevolezza è cambiato anche il tuo approccio al tema?

In realtà, come dicevo, nella mia vita sono arrivate in concomitanza la fotografia e il mondo dei rave, quindi il mio approccio è stato molto naturale. Era anche un periodo in cui non c’erano ancora le macchine digitali né i cellulari, erano pochissime le persone che utilizzavano il linguaggio fotografico. Io ero quella con la macchina fotografica. Lo sapevano tutti, ma essendo parte del movimento avevo accesso a tutto. La fotografia, per me, era semplicemente un prolungamento del mio occhio. La maggior parte dei ritratti l’ho fatta con il passare degli anni, quando avevo cominciato a studiare e vedere libri di fotografia. Allora avevo cambiato anche apparecchio, prendendo l’Hasselblad in medio formato che continuo a usare.

Continui a fotografare in pellicola?

Uso solo la pellicola.

Qual era la reazione di chi fotografavi?

Molte delle foto di Whatever possono sembrare “momenti rubati”, ma in realtà non lo sono. Tutti erano consapevoli della mia presenza, ma erano talmente abituati a me e alla mia macchina fotografica che si comportavano come se non ci fossi. Ero completamente parte di quello che stava succedendo. Era tutto normale.

In questa volontà di raccontare con una partecipazione emotiva, più che semplicemente di documentare, vediamo anche la presenza di generi diversi: il ritratto, l’ambiente…

Lo capisco forse più adesso andando a riguardare tutti i negativi. Negli anni è cambiato il mio modo di guardare e di interessarmi alle cose, che siano persone, oggetti, situazioni. Quando sono passata dal 35mm al medio formato c’era sicuramente più intenzione. Cercavo qualcosa, non era più semplicemente raccontare quello che avevo intorno, ma questa intenzionalità è arrivata verso la fine.

Chiara Fossati, Whatever, SI FEST 2022. Photo Manuela De Leonardis

LA CULTURA RAVE SECONDO CHIARA FOSSATI

Quali sono, secondo te, i preconcetti rispetto ai raver e com’è cambiato nel tempo il mondo dei rave?

Potrei fare un elenco infinito! I preconcetti sono sempre gli stessi, ovvero che i raver sono ragazzini drogati che vanno nei posti e distruggono tutto quello che incontrano, gli interessa soltanto consumare droga e fare casino.

Invece?

Assolutamente no. In realtà, a livello europeo, rimane uno dei movimenti più grandi e importanti legati alla musica, in cui si è creata una comunione tra sconosciuti per cercare di vivere liberamente.

Dall’inizio, alla fine degli Anni Novanta, al Duemila, il movimento è cambiato. Io ho visto il suo tramonto. Sono cambiate le sue dinamiche, come del resto la società stessa, i bisogni dei ragazzi e tante altre cose. Ad esempio una delle regole dei rave era che non si consumava e non si vendeva eroina. Se lo facevi ti sbattevano fuori. Ma a un certo punto questa cosa si è andata un po’ a perdere.

La musica, associata alla fotografia, è rimasta comunque una costante della tua ricerca. Proprio in questa 31esima edizione del SI FEST sei stata protagonista del dj set insieme all’Associazione Culturale Echo.

Non avevo mai pensato alla relazione fotografia/musica, però la musica è sicuramente importante nella mia vita. Sono di quelle persone che ascoltano la musica anche quando cucinano, fanno la lavatrice, in automobile… Effettivamente anche nel progetto Villaggio dei Fiori con cui, nel 2018, qui a Savignano ho vinto il Premio Pesaresi per la Fotografia Contemporanea, c’è molta musica. È la storia del mio quartiere, dove vivo adesso, uno storico quartiere popolare nella periferia di Milano dove la gente ascolta la musica con le finestre aperte. Un posto difficile ma incredibile, dove c’è un fortissimo senso di comunità e anche di solidarietà.

Spesso i fotografi affermano che fotografare è un’esigenza per conoscere se stessi, è così anche per te?

Credo che la fotografia sia un’ossessione, una necessità. Personalmente ho bisogno di fotografare perché è il mio modo di filtrare il mondo. Sono anche molto curiosa e mi piace parlare con le persone, raccontare le loro storie attraverso la fotografia, soprattutto se si tratta di persone che vengono ignorate. Sono convinta che tutti abbiamo una storia personale che valga la pena di essere raccontata.

‒ Manuela De Leonardis

https://www.chiarafossati.com/CHIARA-FOSSATI-1

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati