Intervista al fotografo Nicola Bertasi, pronipote di Lisetta Carmi

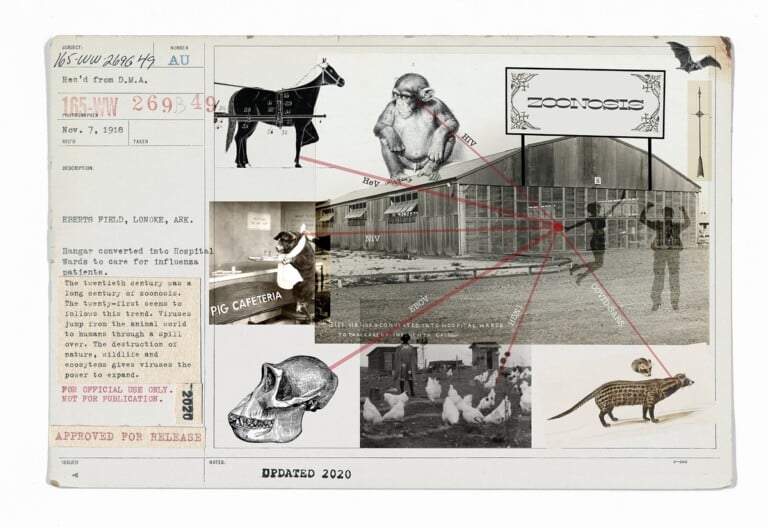

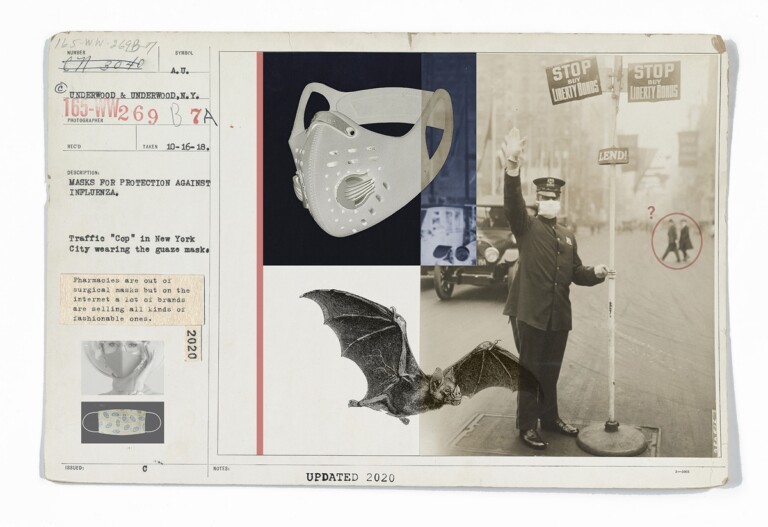

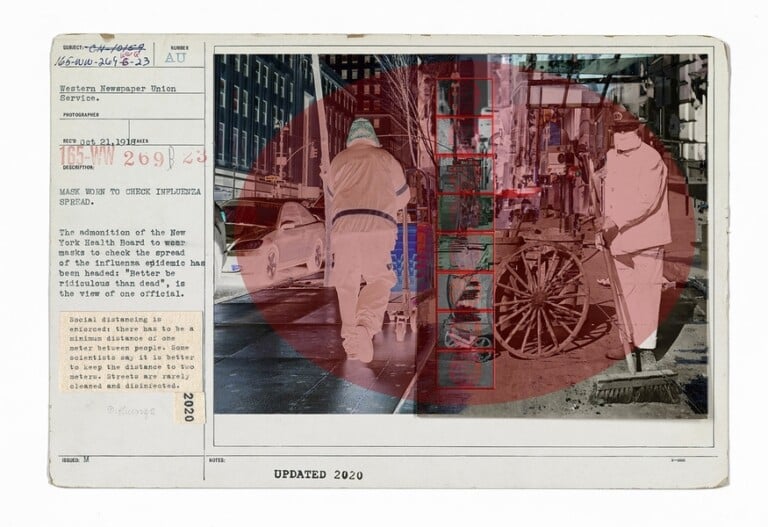

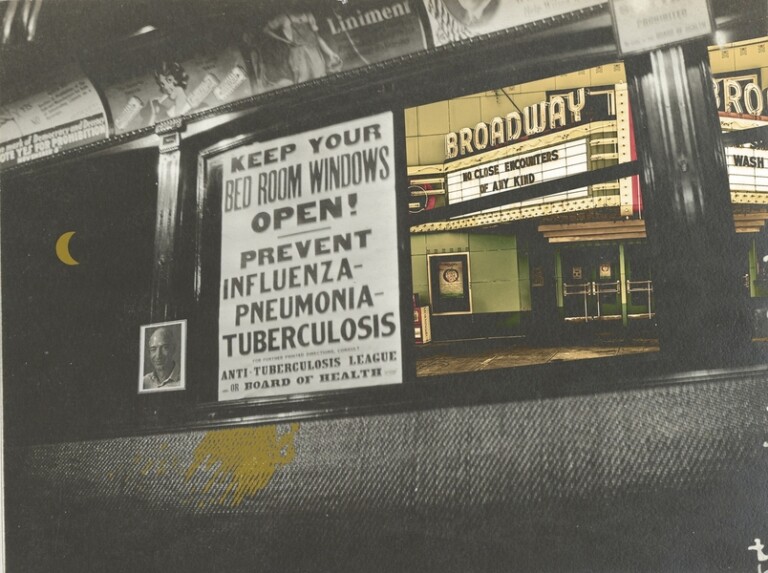

Crea un ponte visivo tra la pandemia e l’influenza Spagnola la serie di cartoline realizzate da Bertasi durante il primo lockdown, attingendo dagli US National Archives. Oggi il suo lavoro è esposto nella mostra “Civilization” ai Musei San Domenico di Forlì

C’è anche il fotografo Nicola Bertasi (Milano, 1983) fra i protagonisti della mostra Civilization che, nella sua tappa italiana, è allestita nelle sale dei Musei San Domenico di Forlì. La collettiva, in cui sono riuniti oltre trecento scatti realizzati da 130 fotografe e fotografi internazionali, è partita da Seoul, nel 2018, per giungere a Pechino, Auckland, Melbourne e Marsiglia. Un maestoso “affresco planetario” che affronta il tema della civilizzazione nelle sue diverse declinazioni, oscillando tra visione ottimistica e pessimistica con un ulteriore confronto con la pandemia di Covid-19 e i suoi effetti globali. In questa sezione è esposta per la prima volta la serie Pandemic Postcards di Nicola Bertasi, accompagnata dall’omonimo progetto editoriale curato da Valeria Ribaldi (il graphic design è firmato da Francesca Todde), pubblicato in edizione limitata nel 2021. Tappa successiva sarà l’esposizione The Pandemic Papers alla Casa della Memoria di Milano (26 maggio-2 luglio 2023).

The Pandemic Papers, 2020 © Nicola Bertasi, courtesy of the artist

INTERVISTA A NICOLA BERTASI

Le Pandemic Postcards sono immagini che viaggiano nel tempo, riproponendo una storia nella storia. Come nasce questo progetto?

Pandemic Postcards è un lavoro nato durante il primo lockdown, quando vedevo tantissime immagini della pandemia ma non riuscivo ancora a capire cosa stesse succedendo. Facendo delle ricerche, sono finito sull’influenza spagnola del 1918. Ho trovato queste immagini, scattate spesso da fotografi anonimi, negli US National Archives. Ho pensato subito di fare qualcosa con quel materiale sepolto nell’archivio. Gli Stati Uniti, poi, hanno un sistema di archiviazione eccezionale, soprattutto se confrontato al nostro, e tutto il loro materiale è disponibile per gli artisti in creative commons. Ho realizzato, quindi, una serie di dieci cartoline che ho immaginato mi fossero state spedite da un tempo indefinito. In ognuna si racconta una storia di quello che stava succedendo durante il primo mese di diffusione del Covid-19 ma anche di quello che è successo prima. Volevo che i tempi si mescolassero un po’, creando in chi le guardava una sorta di confusione. Pandemic Postcards fa parte di un progetto più ampio che si chiama The Pandemic Papers, in omaggio ai Pentagon Papers del New York Times usciti durante la guerra in Vietnam. Mi piace che ognuno trovi la propria lettura.

Hai seguito un criterio nella selezione delle dieci immagini tra le centinaia che hai visto nell’archivio?

Ne ho scartate parecchie. Doveva funzionare tutto sia dal punto di vista narrativo che estetico. Il lavoro è un collage fatto inizialmente in digitale e che diventa materiale nella parte che riguarda i testi.

La parte narrativa è nata successivamente alla scelta dell’immagine?

Dipende. Era un discorso che s’intrecciava. Tutto è nato dal fatto che continuavo a ricevere su Instagram pubblicità di mascherine di fashion brand, mentre a Bergamo ogni giorno stavano morendo migliaia di persone. Così ho fatto degli screenshot delle pubblicità che ricevevo e da lì ho costruito la prima immagine.

Cosa ti ha portato, in particolare, a focalizzarti sulla febbre spagnola?

Mi sono imbattuto in questo archivio ed è stato lui che mi ha portato a focalizzarmi sugli anni dal 1918 al 1922, quando negli Stati Uniti la spagnola ha fatto più vittime della guerra. Un periodo che si sovrappone con la Prima Guerra Mondiale e poi va avanti per qualche anno. Non l’ho scelto, mi è arrivato! Naturalmente ho trovato tutta una serie di similitudini con quello che stavo vivendo. Tempi che si andavano quasi a fondere. Mi interessava anche dire che, a volte, il progresso è qualcosa di relativo.

Dov’eri durante il primo lockdown?

Ero a Genova a casa dei miei genitori. A Milano ho una casa piccolina, mentre i miei genitori hanno un grande terrazzo e, avendo un bimbo, abbiamo deciso di dare a Léo la possibilità di avere uno spazio esterno. È lì che sono stati realizzati tutti i lavori, tra marzo e giugno 2020.

Nelle cartoline i testi sono scritti in inglese…

È una scelta di continuità rispetto all’archivio. Questo archivio mi ha parlato in inglese, facevo gli update in questa lingua, che è anche quella delle cartelle. L’idea alla base del progetto è, come dicevo, immaginare che queste cartoline mi fossero arrivate da un mittente misterioso.

The Pandemic Papers, 2020 © Nicola Bertasi, courtesy of the artist

LA FOTOGRAFIA SECONDO NICOLA BERTASI

Come si pone questo progetto rispetto ad altri tuoi lavori fotografici, prevalentemente reportage, che hai pubblicato su testate tra cui Le Monde, Mediapart, Libération, Paris Match?

In Pandemic Postcards vediamo la ricerca artistica di cui fa parte la selezione delle immagini d’archivio e la loro costruzione. Mi ha fatto un po’ sorridere che questo lavoro. in cui non ho toccato una macchina fotografica. sia esposto in una mostra fotografica come Civilization. Anche quando fotografo, comunque, la mia più grande ispirazione è la letteratura. Sono un grande lettore di romanzi. Mi piace avere uno sguardo astratto sulla realtà, anche di fiction, prima di andare sul posto.

Quando hai realizzato che la fotografia avrebbe potuto essere anche un obiettivo di vita?

Sono laureato in Storia, ma già da ragazzino mi piaceva molto fotografare. Avevo una piccola Pentax a pellicola, con un obiettivo 50 mm, che mi avevano regalato i miei genitori. Mi piaceva sempre andare a cercare la luce, portarmela dietro e sviluppavo da me. Durante gli anni universitari ho iniziato a lavorare con alcuni fotografi come assistente e, quando mi sono laureato, sono andato a Parigi. Sono partito in Vespa da Milano. Avevo con me i bagagli e mia sorella. Mi sono fermato a Parigi dal 2008 fino al 2014. Ho cercato di vivere il più liberamente possibile, facendo dei lavori che mi lasciassero spazio creativo. Ho fatto anche il proiezionista nel cinema con dei periodi di chômage [sussidio di disoccupazione, N.d.R.]. Ora i tempi sono cambiati, ma allora molti giovani artisti andavano in Francia anche per avere la libertà di avere dei mesi a disposizione per portare avanti altri progetti. È stato un periodo molto bello. Non avevo nessuno che mi dicesse cosa dovevo produrre, né che dovevo farmi una posizione. Lavoravo senza pressioni. Per me Parigi è casa. Anche oggi che sono tornato a Milano, questa città continua a essere una fonte d’ispirazione e appena posso ci torno. La città che ha più librerie che trattorie non può che essere casa.

Hai mai fatto dei lavori fotografici su Parigi?

No, su Parigi mai. Ma mentre ero lì ho fotografato molto. Facevo una fotografia documentaria abbastanza tradizionale. Ad esempio, quando c’è stata la crisi economica in Portogallo, sono stato lì per un paio di mesi. Ho esposto questo lavoro di documentazione in una piccola galleria parigina, la Galerie Benji in rue Saint-Sébastien, nel quartiere Oberkampf. Sono diventato amico dei due fotografi che la gestivano e ho collaborato a lungo con loro organizzando anche mostre di altri fotografi. È stato molto divertente.

Tuo nonno era Eugenio Carmi, la tua prozia Lisetta Carmi: l’approccio alla fotografia come si colloca rispetto al bagaglio culturale familiare?

Mio nonno era un bravissimo artista, così come mia nonna Kiky Vices Vinci, che lavorava anche con la carta e faceva dei bellissimi gioielli. Insieme, negli Anni Sessanta, hanno creato la Galleria del Deposito a Boccadasse [la cooperativa Galleria del Deposito nasce da un’idea di Eugenio Carmi con il coinvolgimento dei suoi amici Popi Fedeli, Emanuele Luzzati e Flavio Costantini nel borgo di pescatori di Boccadasse, ai margini della città di Genova, N.d.R.]. La loro idea era rendere l’arte accessibile, per questo avevano realizzato dei multipli lavorando insieme ad artisti come Max Bill, Piero Dorazio, Achille Perilli, Arnaldo Pomodoro, Victor Vasarely e molti altri. La mia famiglia è sempre stata molto aperta e mi ha dato, più che delle indicazioni su come fare le cose, una grande possibilità di libertà creativa e anche il credere di poter essere liberi creativamente. Lisetta l’ho conosciuta bene, era la sorella di mio nonno. Me la ricordo fin dall’infanzia quando, a Milano, mi veniva a prendere all’asilo a piedi scalzi. Una cosa un po’ strana. In quel periodo, però, non faceva la fotografa, solo successivamente, con Giovanni Battista Martini [curatore dell’Archivio Lisetta Carmi, N.d.R.], ha ripreso in mano i suoi archivi. Di lei ho il ricordo di una persona associata al bianco, all’India, alla spiritualità. Credo di non aver mai parlato di fotografia con Lisetta, si parlava d’altro. La sua forza è stata anche quella di essere una figura così libera. Lei ha rivendicato la libertà per tutta la sua vita, sicuramente è stato un modello questa sua forza nel fare scelte magari anche rischiose.

Manuela De Leonardis

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati