Prestare lo sguardo a chi è in carcere. La fotografia di Marco Zanella

Fotografo del collettivo Cesura, Zanella è tra i protagonisti del progetto Testimone Oculare, in scena al SI FEST di Savignano. Ne abbiamo parlato con lui

Si svolge a Savignano sul Rubicone, in Romagna, il festival fotografico più longevo d’Italia. SI FEST, per il secondo anno sotto la direzione artistica del fotoreporter Alex Majoli, ruota quest’anno intorno al progetto Testimone Oculare (con le mostre ancora visitabili nei weekend del 16 e 17 e 23 e 24 settembre). Tra i protagonisti c’è Marco Zanella (Parma, 1984), che nel 2021 si aggiudicava il Premio Ponchielli con il libro Scalandré (Cesura Publish). Con lui, nell’edificio dell’ex Consorzio di Bonifica di Savignano, ora espongono Arianna Arcara, Cristina De Middel e Lorenzo Vitturi: ognuno ha “prestato lo sguardo” ad altrettanti detenuti della Casa circondariale di Forlì. Anche di questo abbiamo parlato con Zanella, membro del collettivo Cesura, e presente pure nella sezione OFF del festival, con alcune fotografie di grande formato scattate in Romagna nei giorni dell’alluvione (le immagini sono contenute nella fanzine Argini, pubblicata con l’obiettivo di raccogliere fondi per le zone colpite dalla calamità).

Intervista al fotografo Marco Zanella

Come nascono i tuoi due lavori “per Vitaliy” e “per Rahma” nell’ambito del progetto Testimone Oculare?

Alex Majoli ci ha chiamato per questa committenza che aveva in mente da tanti anni, almeno da quando lo conosco nel 2011-2012. L’idea era quella di lavorare con persone detenute in un carcere per diventare il loro sguardo. Persone che per un motivo o per l’altro, per caso, per la legge del caos, per aver scelto una strada a sinistra anziché a destra si trovano a vivere limitati da una barriera architettonica, dove c’è un muro, confini, linee a terra, chiavi e porte che le separano dal mondo esterno.

Era la prima volta che entravi in un penitenziario?

Sì. La Casa circondariale di Forlì si trova all’interno dell’antica Rocca di Ravaldino. Ho bussato e

sono entrato. Una porta, due porte, controlli, tre porte, quattro porte… Poi sono arrivato nella zona in cui i detenuti in genere fanno i colloqui con gli avvocati, ma che per un giorno o due è diventata la “stanza dei fotografi”. Credo che all’interno della Casa circondariale ci sia stato un processo di selezione per capire chi dei detenuti fosse più idoneo e disponibile a collaborare con noi fotografi e all’organizzazione del festival. Personalmente ho lavorato con due detenuti e due storie diverse, nel sud Italia e in Marocco.

Qual è stato per te il rapporto tra l’incontro e la fotografia?

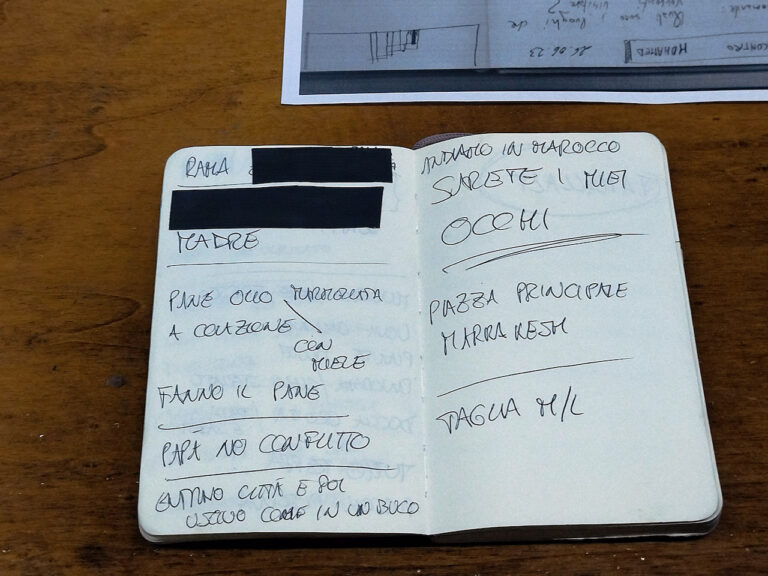

Ho semplicemente parlato con loro del progetto. Gli ho chiesto cosa avrebbero voluto vedere fuori dal carcere attraverso le fotografie: un’ora o due di colloquio in cui ho appuntato frasi e note sulla mia agendina Moleskine. Ho lavorato per Vitaliy, un detenuto di San Vitaliano (Napoli) e per Rahma, una ragazza originaria del Marocco. All’inizio lei era incerta, mi diceva che le sarebbe piaciuto vedere fotografate le città di notte, i tramonti. Poi parlando è venuto fuori che una parte della sua famiglia vive in Italia e l’altra nel paese d’origine. Suo padre è tornato in Marocco: mi sono proposto per andare a incontrarlo e insieme abbiamo concordato che gli avrei fatto una sorpresa. Sono partito per il Marocco il 15 agosto e per sette giorni ho ripercorso il viaggio che lei faceva quando era bambina e tornava d’estate in vacanza. Sono rimasto per quattro giorni con parte della famiglia della ragazza, ho fatto gite in campagna con suo padre, siamo stati in montagna tra i Berberi, insieme abbiamo visto una fantasia di cavalli. È stato bellissimo.

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Prestare lo sguardo ai detenuti. Il progetto Testimone Oculare

Quindi, come per Vitaliy di cui a San Vitaliano hai incontrato gli amici e i genitori, si è trattato di raccontare un incontro?

Più che raccontare, fotografo tutto quello che mi interessa. Sono un fotografo abbastanza compulsivo-ossessivo che scatta tanto, quindi fagocito molto la realtà delle cose che faccio. Come se fosse una forbice, ritaglio infiniti frammenti, pezzi di puzzle che prendo dalla realtà del viaggio che sto facendo e poi li porto tutti a casa. È lì che si crea la narrazione di quello che sarà raccontato o non raccontato.

I detenuti hanno visto queste foto?

Non ancora. Stiamo organizzando la seconda parte del progetto, che è quella di tornare nel carcere per mostrare loro anche le foto che non sono state scelte.

“Andiamo in Marocco / Sarete i miei occhi”, hai scritto nella pagina dell’agendina esposta nella teca in mostra. Qual è per te il rapporto tra fotografia e scrittura?

Non che sia bravo a scrivere, la scrittura è un modo per svuotare la testa. La maggior parte delle volte non rileggo quello che scrivo. Quando arrivo in un posto butto giù qualcosa per non avere troppi pensieri e poter fotografare. Infatti, come a San Vitaliano e in Marocco, quando arrivo in un luogo che non conosco, sono talmente stimolato da quello che vedo che per alleggerirmi dell’ansia di dover fotografare tutto scrivo degli appunti: le cose che vorrei fotografare, il calendario delle giornate. Così ho la mente libera per fotografare. Per me, infatti, uno degli errori più grandi è pensare quando si fanno le foto.

Quindi la scrittura precede lo scatto?

Non solo lo precede, ma lo accompagna. Ho una collezione di una trentina o forse una quarantina di Moleskine tra quelle che uso in studio e altre che ho con me in giro e che contengono parti della mia vita. La scrittura è un ausilio, più cose scrivo e più mi sento alleggerito nel guardare, camminare e fotografare in qualsiasi direzione.

La fotografia secondo Marco Zanella

In che senso sei un “fotografo abbastanza compulsivo-ossessivo”?

Da quando, nel 2005, mi sono avvicinato a questo linguaggio non ho fatto altro che fotografare. La fotografia è un atto performativo. Nel senso che mi piace molto fare foto a qualsiasi cosa.

Fotografare per te vuol dire anche mettere ordine?

No, semplicemente credo che sia una terapia per non sentirsi troppo disadattati. Almeno lo è stata per

me. Prima ero una persona molto insicura. La fotografia mi ha aiutato tantissimo con la depressione, a conoscere il mondo dentro di me. Fotografare è diventato l’atteggiamento principale per fruire del mondo.

Quando è avvenuto l’incontro con la fotografia?

Quando è morto mio zio Giorgio, un fratello di mio padre, mi sono state date le sue due macchine fotografiche, una analogica e l’altra digitale. Così, tra il 2004 e il 2005 ho iniziato a fotografare i miei amici. Poi ho conosciuto l’artista Matteo Ferretti che è stato tra i miei amici più cari e forse anche il mio primo maestro. Quando sono andato via da Parma sono entrato a Cesura, dove ho incontrato Alex Majoli: frequentando il collettivo ho disimparato tutto quello che avevo studiato e ho ricominciato daccapo.

Che strumento suoni?

Non sono mai stato un grande musicista, ma sono sempre stato appassionato di chitarra elettrica, musica rock, metal, blues. Musica e fotografia per me sono la stessa cosa. L’idea è sempre quella di prendere frammenti. In musica sono frammenti che a volte crei accidentalmente, modifichi, sperimenti con l’elettronica, poi c’è un qualcuno che ti aiuta a metterli insieme. È la stessa cosa nella fotografia, si tratta di mettere insieme quei frammenti.

Quanto è importante il distacco nella tua visione di fotografo?

Editare le fotografie è una cosa delicata, un processo interessantissimo attraverso il quale ti vedi dal di fuori, rivedi quello che hai visto. A volte diventa anche un processo di catarsi personale. Nel distacco c’è una poesia infinita.

Manuela De Leonardis

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati