Fabio Sgroi racconta l’anima selvatica di Pantelleria. La mostra a Palermo

Raffinate fotografie portano a Palermo il volto essenziale e lirico di Pantelleria, in mostra al Real Albergo dei Poveri

Isola di vento e di roccia scura, vulcanica, indomita, tra promontori a picco e bordi scoscesi, a metà tra le coste siciliane e quelle nordafricane. Pantelleria era per Seneca “desertus et asperrimus locus“. Arroccata nella sua bellezza ostile, eppure luogo di approdo e di transiti, sempre votata all’accoglienza e alle contaminazioni. E destinata alla logica del ribaltamento, dell’intima trasformazione: ruvida, sì, difficile e aspra, ma divenuta paradiso di giardini e di rigogliose coltivazioni. Così la raccontava Cesare Brandi: “Tutta l’Isola è verde e nera come dipinta di verde su un fondo di lavagna: ma più nera della lavagna, perché oltre alle lave dall’aspetto del carbon fossile, ci sono le stupende ossidiane, i blocchi di vetro vulcanico le cui facce sciabolano riflessi torvi come mannaie…” (“Sicilia mia”, 1989).

Pantelleria negli scatti di Fabio Sgroi

Si accordano a questi stessi timbri le fotografie di Fabio Sgroi (Palermo, 1965), sedici stampe panoramiche e un grande wallpaper, esposti al Real Albergo dei Poveri di Palermo, sede distaccata del Museo Riso. La mostra, dal titolo Is-Land, conclude il percorso di ricerca compiuto sull’isola, per la prima edizione del progetto di residenze Take Place Into The Island – N36E11, che l’associazione N38E13, guidata a Ennio Pellicanò, porterà avanti con cadenza annuale per indagare il paesaggio pantesco e la relazione uomo-natura.

Sgroi è una tra le figure più significative emerse a metà degli Anni Ottanta nel milieu della fotografia di reportage siciliana. Il bianco e nero che identifica da sempre il suo lavoro qui accoglie e condensa l’essenza visiva del corpo insulare, fra acque e terre: le tinte radiose e quelle cupe, le luci mediterranee, le ombre brune e le distese azzurre, la macchia bassa verdeggiante e le zone grigie di gariga. Stormi di uccelli, impunture di nuvole o linee nette d’orizzonte disegnano cieli a perdita d’occhio. Come le vedute aeree, che dall’alto puntano verso la scorza di radure, crateri, cave, scogliere, mentre l’insieme si sfalda in un gioco di linee spezzate, solchi, ramificazioni, avvallamenti. Così, i bianchi assoluti e i neri cavernosi hanno l’intensità di un’immersione tanto fisica, quanto onirica e spirituale. Sgroi è essenziale, metallico, chirurgico. Ma in questa linearità s’insinua una porosità materica, fatta di polvere, di basse frequenze, di sfocature, banchi di nebbia, onde schiumose, specchi d’acqua, ruvidità, contorni imprecisi, corpi aperti alla dissoluzione ed esposti alle correnti. Una forma di lirismo, depurata di ogni retorica.

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

L’omaggio di Marquez a Pantelleria

L’isola è allora un tracciato di movimenti organici e di respiri profondi, da cui arriva l’eco di un magnetismo millenario. Incastonata al centro dell’omerico mare “color del vino”, Pantelleria pare quasi un doppio della luna, su cui miracolosamente ha trovato ossigeno e resistenza la vegetazione. E proprio a un paesaggio lunare la paragonò Gabriel Garcia Marquez, in un testo ormai celebre pubblicato su El País nel 1980. Era l’estate del 1962 e lo scrittore si trovava lì in vacanza, nei giorni in cui le cronache del mondo commentavano la sfida dell’allunaggio: “Ricordo come in un sogno le pianure interminabili di roccia vulcanica, il mare immobile, la casa dipinta a calce fin negli scalini, dalle cui finestre si vedevano nella notte senza vento i fasci luminosi dei fari dell’Africa. Esplorando i fondali addormentati intorno all’isola […] avevamo recuperato un’anfora con ghirlande pietrificate che dentro aveva ancora i residui di un vino immemore corroso dagli anni, e avevamo fatto il bagno in una gora fumante le cui acque erano così dense che si poteva quasi camminarvi sopra. Io pensavo con una certa nostalgia premonitrice che così doveva essere la Luna. Ma lo sbarco di Armstrong aumentò il mio orgoglio patriottico: Pantelleria era meglio.”

La relazione tra uomo e natura

Immagine dopo immagine, nel racconto di Sgroi, due caratteri diversi risultano infinitamente sovrascritti, per un genius loci che è sintesi tra spirito ribelle e addomesticamento, tra le durezze di un paesaggio impetuoso e i segni dell’umana dedizione. Non c’è traccia di individui. Fa eccezione uno scatto, in cui un uomo domina il campo visivo e insieme si sottrae: immortalato di profilo, nella pesantezza del passo e nelle curve indefinite della silhouette, è una comparsa stanca, tragica, incerta, inghiottita da una coltre di fumo e dalla schiettezza delle distese brulle.

Nelle foto, però, la presenza dell’uomo si dichiara attraverso quei segni dei processi di antropizzazione che hanno cambiato volto al territorio, con l’idea del costruire, curare, edificare, proteggere. “Niente è più sereno e raccolto di queste lente pendici corse da muretti – scriveva ancora Brandi – come se questi muretti realizzassero le curve di livello, e dentro i muretti, a riparo dai venti, le viti con le zocche gonfie di zibibbo come mammelle verdi”. E così descriveva quel “muro tondo e inclinato a tronco di cono, dove, nell’interno sta chiuso, come il minotauro nel labirinto, un limone o un arancio“. Quest’ultima costruzione, tipologia atipica di giardino, pensato per proteggere dal clima ventoso e arido un unico arbusto, è stata descritta con dovizia dal prof. Giuseppe Barbera, agronomo e saggista: “Coltivare gli alberi di agrume, erigere per loro un giardino, è fatica non giustificabile per i soli frutti ed è infatti quasi sempre sostenuta dalla necessità del piacere e della bellezza provati per la forma armoniosa e l’ombra fitta della chioma sempreverde, il fogliame lucido, la corteccia curiosa, il colore e il profumo dei fiori e dei frutti che si succedono ininterrottamente nel corso delle stagioni“.

Is-land, identità di un’isola

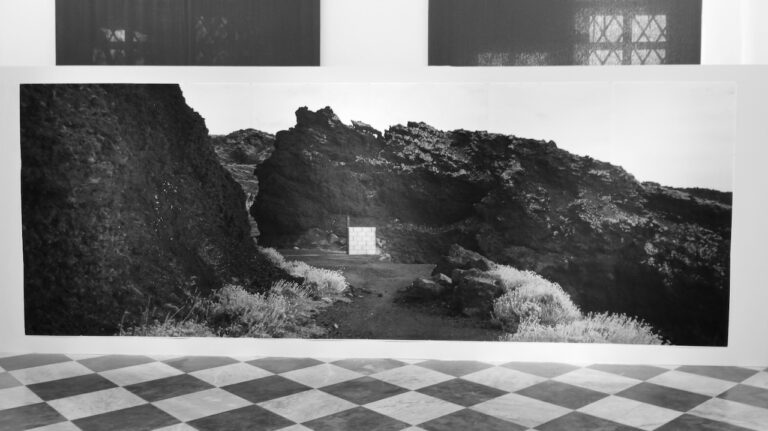

Negli scatti di Fabio Sgroi sopravvive il senso di tutto questo. Non nella forma chiara e razionale di una documentazione, di una tassonomia, quanto in una direzione simbolica, poetica, che procede per frammenti e rimandi sospesi. Così è nella foto tagliata in due dal bordo irregolare di un muro a secco, che s’innesta nel ritaglio di un cielo piatto, risolvendo l’immagine in chiave geometrica e concettuale: il bordo tra visibile e invisibile è lo stesso che unisce e separa la natura incontaminata e quella organizzata dall’uomo, e ancora l’alto e il basso, la dimensione orizzontale della terra, del lavoro fisico, e la spinta verticale che conduce alla contemplazione. E poi la lunga fila di cupole bianche, a sormontare un agglomerato di dammusi, ma soprattutto, nel wallpaper che occupa un’intera parete, la minuta costruzione di mattoni inserita nel vuoto di un campo, con la montagna alle spalle. Misterioso monolite, presenza povera, magnetica, arcaica, immacolata, il manufatto risplende per contrasto al centro del teatro di pietra nera.

Isola ponte, isola strategica e irregolare, dalla fisicità prorompente, non solo “calmo e colorito trapasso dall’Europa all’Africa”, per dirla con il poeta Bartolo Cattafi, che ne celebrava le forme, la materia lavica e l’aroma africano portato dal vento, definiti “segni inquietanti di un’antica e rapace geografia”. L’invincibile richiamo di Pantelleria è già tutto nel calembour scelto da Sgroi come titolo per la sua mostra: una dichiarazione di scoperta e appartenenza, l’esigenza di un lento peregrinare. Is-Land è riconoscere un luogo innanzitutto come terra. E ancorarsi, immergersi, rilevarne l’essenza selvatica, leggendovi le trame di una storia scolpita dal mare sulle rocce d’ossidiana nel corso dei millenni. Un fatto di tensione tellurica, di cavità e aperture celesti, esercitando sul paesaggio uno sguardo altrettanto libero, anarchico.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati