Le mille vie della camera oscura. Intervista alla fotografa Vera Lutter

Precedente persino alla nascita della fotografia, la “camera obscura” è la tecnica prediletta della tedesca Vera Lutter, attualmente in mostra alla Fondazione MAST di Bologna. Abbiamo colto l’occasione di parlare con lei. Rigorosamente di fotografia

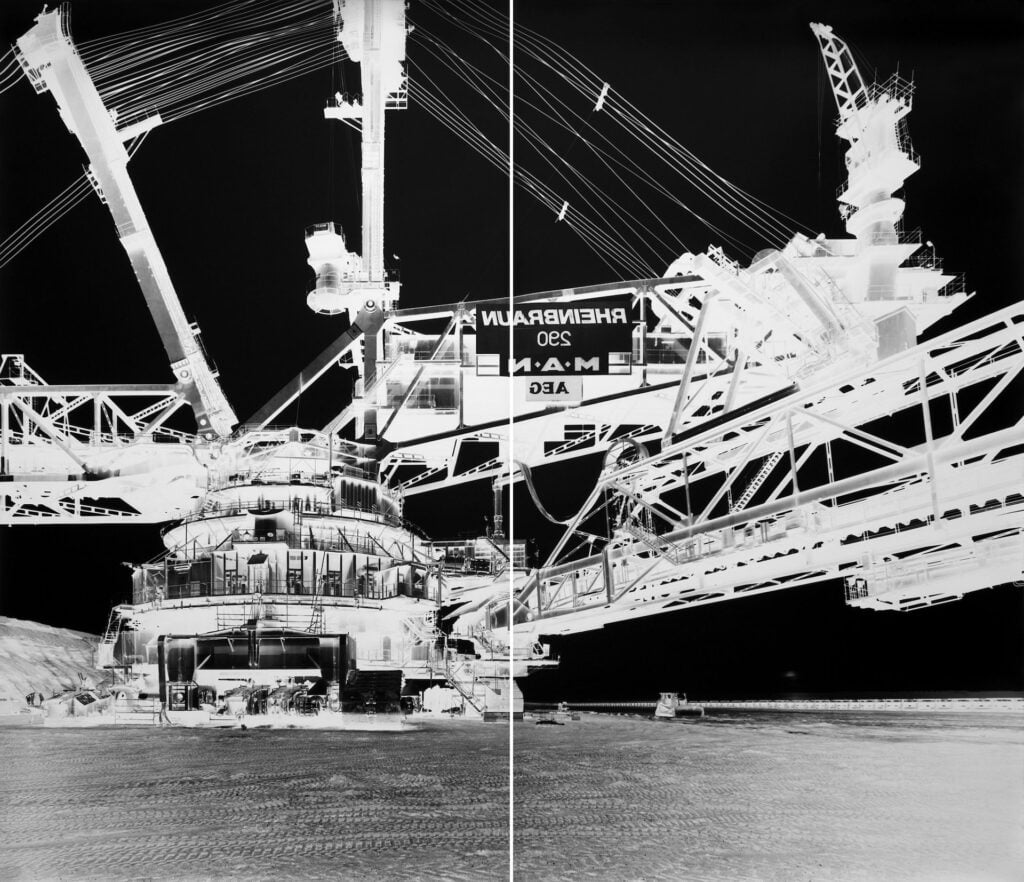

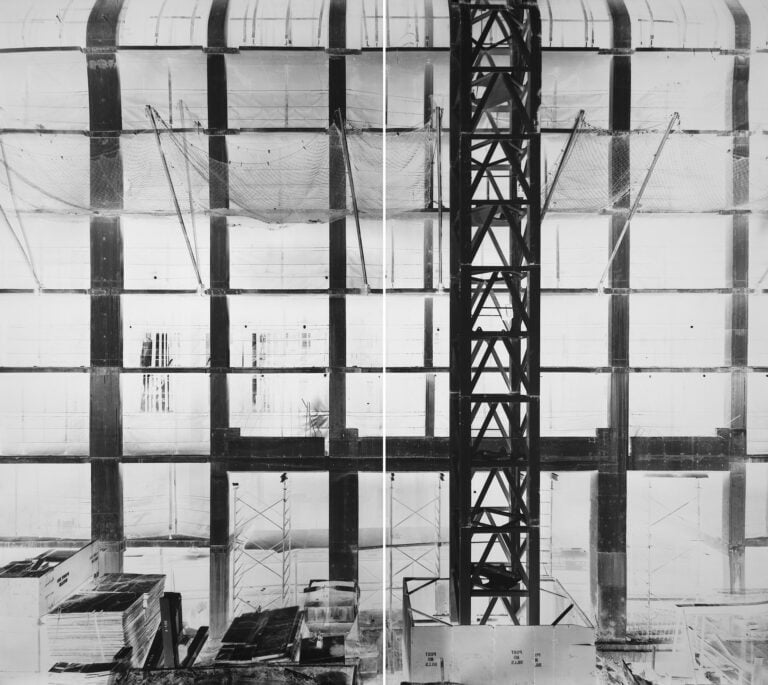

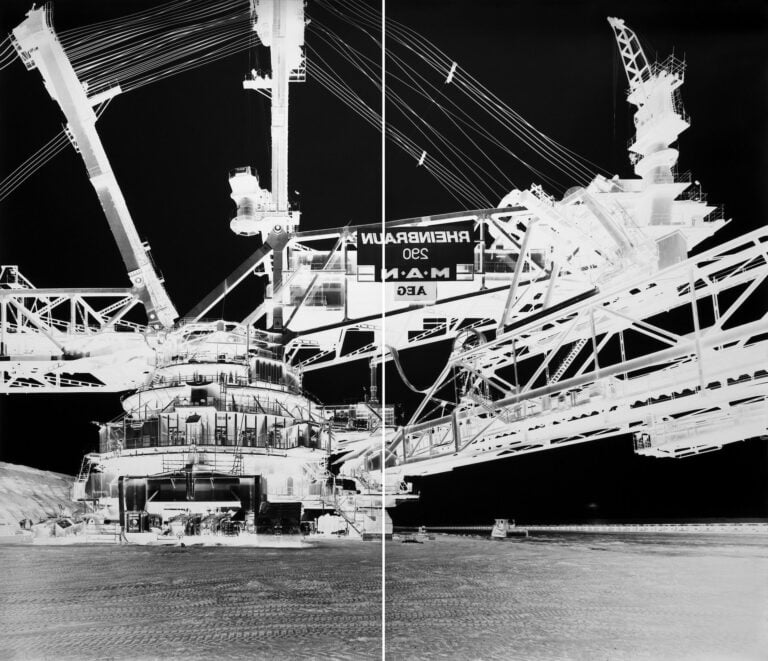

“Le sue camere oscure hanno le dimensioni di una stanza”, scrive Francesco Zanot, curatore della mostra Vera Lutter. Spectacular. Un’esplorazione della luce organizzata dalla Fondazione MAST di Bologna. E prosegue: “Sono architetture. Spazi abitabili. L’artista dimora nella pancia del dispositivo fotografico. Si concede il privilegio di visitare la caverna in cui si formano le immagini. È un’estensione dell’antico gesto del fotografo che mette la testa sotto il panno nero: qui è tutto il suo corpo a scomparire dentro la macchina, confondendosi con il medium stesso”. Vera Lutter (Kaiserslautern, 1960; vive e lavora a New York) torna alla Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia dopo la lecture Inverted worlds lights che l’aveva vista protagonista nel 2015 in occasione della mostra Industry Now / Industria Oggi, invitata dal curatore del MAST Urs Stahel. In quel contesto era stata esposta Battersea Power Station, II: July 3, 2004, entrata nelle collezioni dell’istituzione culturale e filantropica fondata dall’imprenditrice Isabella Seragnoli. L’opera viene riproposta anche nel percorso di questa sorta di “retrospettiva tematica”, tra le venti di grande formato dedicate al tema dell’industria, del lavoro e delle infrastrutture che l’artista tedesca ha realizzato in trent’anni di attività.

La pratica fotografica di Vera Lutter

Lutter utilizza la “camera obscura”, una stanza buia con un foro stenopeico dove passa un fascio luminoso che proietta l’immagine su un foglio posto sulla parete opposta (fuori dal foyer del MAST ne è stata costruita una per permettere al pubblico una più facile comprensione di questo antico processo) per le sue opere maestose, tra cui il radiotelescopio Effelsberg fotografato nei pressi di Bad Münstereifel in Germania, la miniera di carbone a Hambach, il dirigibile Zeppelin a Friedrichshafen, come pure la fabbrica della Pepsi Cola a Long Island e il cantiere con la demolizione di un parcheggio e la successiva costruzione di un edificio residenziale osservati dalla finestra del suo loft al 333 West 39th Street in Midtown Manhattan. Fotografie che non descrivono né documentano, piuttosto colgono vari momenti all’interno di un arco temporale restituito come una sintesi fluida di accadimenti. Uno spazio della memoria tradotto nella sua ambiguità intrinseca, tra controllo e imprevedibilità.

Intervista a Vera Lutter

Quali sono le potenzialità dell’utilizzo, nell’era del digitale, di una tecnica come la “camera obscura”, precedente alla nascita della fotografia?

La prima è l’estensione del tempo per cui è possibile ritrarre anche oggetti che in un dato tempo si muovono e possono rappresentare i cambiamenti dell’ambiente. Un altro aspetto è che con questa tecnica ho un’enorme gamma di immagini che posso cogliere in un unico contesto. Inoltre, non ingrandisco mai le mie immagini, uso già il fuoco al massimo. Se producessi negativi da ingrandire si perderebbe il fuoco. Tutto questo mi ha dato l’opportunità di imparare dalla mia stessa tecnica e di esplorare i molti livelli di realtà, strato su strato, dal punto di vista temporale e spaziale, anche se non si tratta mai della rappresentazione del reale.

E per quanto riguarda i limiti?

Innanzitutto non si può portare la camera oscura ovunque, perché è un oggetto massiccio. Può essere una stanza, una grande cabina o un container che per essere montato e spostato ha bisogno di una gru. Ci sono anche molti limiti nel suo posizionamento, io stessa sono limitata dalla posizione della camera oscura che non è come una macchina da presa portatile con cui andare in giro velocemente, quindi non c’è spontaneità diretta nel modo in cui l’immagine viene colta. Però io posso essere spontanea dentro l’immagine. Ad esempio quella dello Zeppelin è stata colta nell’arco di quattro giorni (23-24 agosto 1999 – NdR), poi l’aeromobile è stato spostato. Potevo decide se continuare a documentare o interrompere l’esposizione, in questo c’era la spontaneità che avrei potuto inserire all’interno dell’immagine. Ma non penso che questo tipo di limitazione abbia a che fare con l’era digitale, perché esisteva anche prima. Direi che la camera oscura, per come la utilizzo, abbia le stesse limitazioni o i vantaggi di una macchina fotografica analogica o digitale.

Nel restituire l’immagine al negativo, come una radiografia, viene introdotta anche l’idea dell’analisi in un certo senso scientifica in cui c’è la volontà di osservare il soggetto dall’interno?

Non penso che mi abbia mai attraversato la mente l’idea di esaminare un soggetto in un modo scientifico. Più che altro ha a che vedere con la scala dell’immagine ferma. Ciò mi permette di meditare su un’inquadratura, un contenuto, in un tempo per poi scoprire da me le cose catturate nell’immagine.

Cosa ti ha portata, negli Anni Novanta, ad utilizzare la “camera obscura”, osservando i cambiamenti in atto fuori dalla finestra del loft dove abitavi al ventisettesimo piano?

Quando ho realizzato la mia prima immagine c’era come l’idea di assorbire, in un modo concettuale, all’interno dello spazio che abitavo tutto ciò che veniva da fuori. Era tutto nuovo: il mio arrivo a New York e anche la fotografia (nel 1985-91 l’artista studia scultura alla Akademie der bildenden Künste di Monaco e nel 1993-95 consegue il Master in Fine Arts alla SVA – School of Visual Arts di New York – NdR). Pensai che questo potesse essere un bel modo per registrare quell’esperienza e le emozioni. Era l’inizio degli Anni Novanta e l’arte concettuale era molto in voga. Non avevo pianificato di ripetere le immagini con questa modalità. È successo dopo vedendo il risultato. Ne sono rimasta affascinata e ho deciso di continuare.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

La fotografia secondo Vera Lutter

Qual è per te il valore simbolico dell’immagine spettacolare a cui allude anche il titolo di questa mostra?

Non ho mai pensato al simbolismo in questo contesto, più alla grandiosità. Quasi a una presentazione imperiosa di qualcosa che effettivamente è vicino al nulla, come uno spazio industriale che non ha più valore nell’attesa che venga demolito. È un’esperienza molto forte quella di trovarsi all’interno di spazi industriali vuoti. La grandezza che cerco di cogliere con la mia camera si riferisce ad altre forme di spettacolarità, qualcosa che al contempo è audace e timido.

Nel processo creativo della realizzazione dell’opera fotografica, in che modo il tempo è un fattore determinante?

In maniera molto pratica il tempo – la quantità di tempo – è legata alla registrazione dell’immagine, alla quantità di tempo di cui ho bisogno per raggiungere quello che voglio. Ci sono, poi, delle istanze diverse perché mi interessa entrare nel tempo, posticiparlo o anche eliminarlo magari per catturare un movimento, come nelle immagini dell’aeroporto di Francoforte. Lì il tempo dell’esposizione è stato in parte interrotto per poter cogliere più elementi in movimento.

Interrompe l’esposizione anche quando piove. Perché?

Per un motivo molto pratico. Spesso il mio foro stenopeico è sul vetro della finestra e se ci sono gocce nell’immagine verrebbero drammaticamente ingrandite e le proporzioni potrebbe essere distorte.

Un altro aspetto significativo, nel dibattito sulla fotografia come opera riproducibile, viene sollecitato dall’intervento con il ritocco a mano sulla carta fotografica che può essere effettuato durante l’esposizione. Consideri l’unicità un valore aggiunto dell’opera stessa?

Nel mio lavoro non c’è ritocco. Il foglio di carta entra nella mia camera e viene sensibilizzato con la luce che passa dalla foto. Questa è la mia immagine. Arrotolo la carta, la metto in un apposito contenitore perché non prenda luce e la porto in laboratorio per farla sviluppare con i prodotti chimici. La prima volta che vedo quell’immagine è quando il processo è finito. Non c’è alcun cambiamento. Ci sono mesi e mesi, certe volte anche anni di lavoro in quell’unico momento, che sia buono o cattivo. Alcune persone pensano che il fatto che le mie opere siano uniche abbia un valore, ma a me non interessa. L’unica ragione per cui faccio un’opera unica è perché voglio mettere i miei sforzi nel realizzare ogni volta qualcosa di nuovo, andando avanti alternando quello che ho già fatto ma non ripetendolo. Faccio solo cose che mi interessano.

Osservando e trascrivendo visivamente la realtà che ti circonda, in cui la presenza dell’essere umano è per lo più indiretta, ti poni in maniera diversa rispetto all’architettura contemporanea o industriale e al monumento storico-archeologico?

L’approccio è per lo più lo stesso. Ciò che dirige il mio modo di lavorare è il risultato che mi auspico. Ogni immagine è una sorta di traduzione della realtà, ma non lavoro in maniera diversa se si tratta di architettura contemporanea o di una vecchia fabbrica. La differenza sta nell’immagine che ho in mente e che vorrei che venisse fuori.

Manuela De Leonardis

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati