Essere street photographer. Intervista a Federico Arcangeli

Proseguono le interviste sulla fotografia di strada in collaborazione con la Daylight School. Ne parliamo con Federico Arcangeli, fotografo italiano che percorre i “sentieri della mente” attraverso le fotografie del quotidiano

Eraclito diceva che, anche se certe situazioni sembrano ripetersi, ogni momento è unico. Ogni tassello della nostra vita nasce da un contesto, uno stato d’animo, una combinazione di elementi che non tornerà mai uguale, come il cotechino di mia nonna che non sono mai riuscito a far venire così buono, finché, dopo anni di fallimentari tentativi, ho avuto l’illuminazione: il gusto di quel cotechino era l’amore per mia nonna. Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, scrisse: “Non c’è fatto che non sia interpretato; l’interpretazione è la sola realtà”. E se fosse questa la ricerca costante del fotografo, quella di appropriarsi di piccoli tasselli invisibili della propria esistenza attraverso la vita degli altri, di una parvenza di realtà? Da questa volontà di riappropriarsi della realtà?

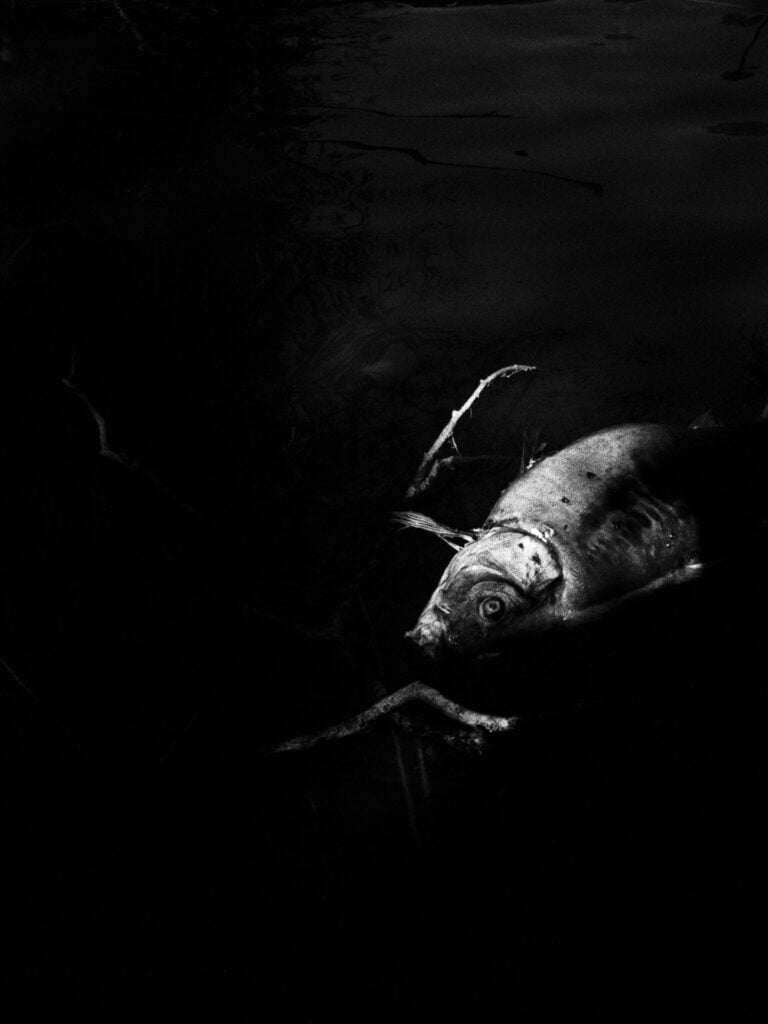

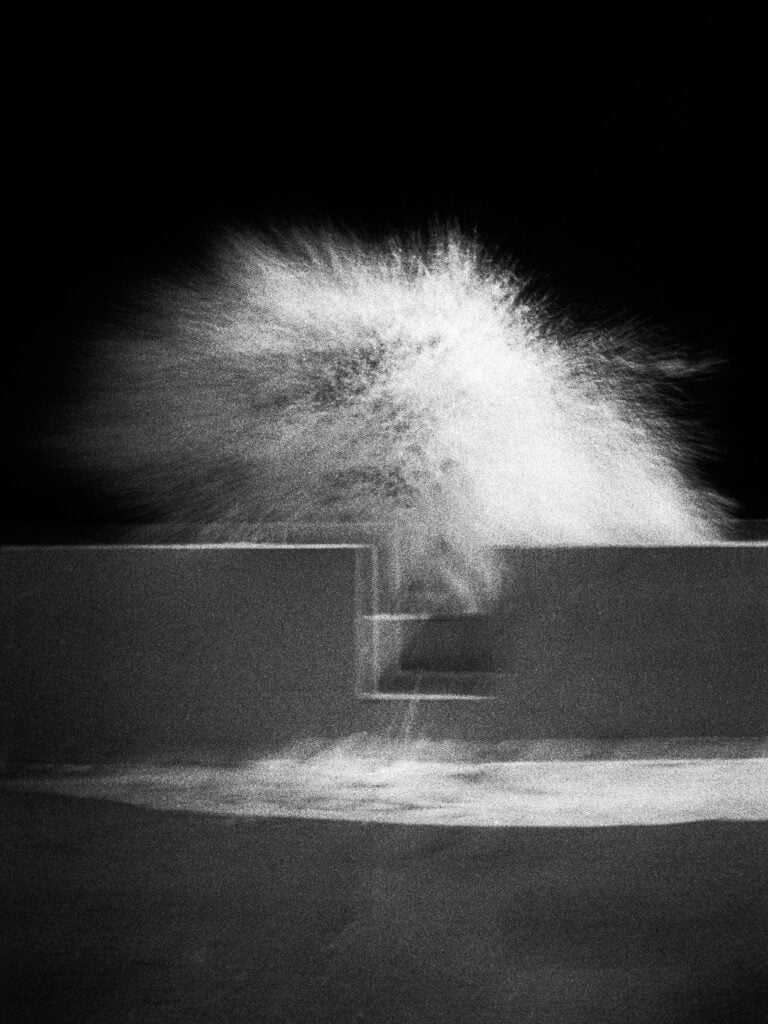

Ci sono fotografie che ci comunicano qualcosa a un livello profondo, spirituale, nelle quali la fotocamera si fa tramite e mezzo, e dove la “realtà”, concetto molto complesso, viene rielaborata e diventa emozione. Abbiamo l’esempio di molti fotografi, come Daido Moriyama, Trent Park, Michael Ackerman, che ci mostrano che, nella fotografia come nella vita, le situazioni e le emozioni generate da esse possano attraversarci per poi dissolversi, o restare, pungendoci come infinite piccolissime schegge. Schegge, come il bellissimo libro di Federico Arcangeli, fotografo italiano che percorre i sentieri della mente attraverso le fotografie del quotidiano, con uno stile frutto di anni di riflessioni intime sul concetto di realtà.

L’intervista al fotografo Federico Arcangeli

Ciao Federico, raccontaci un po’ di te: quanti anni hai, da dove vieni e come ti avvicini alla fotografia

Oramai ho quasi 42 anni, sono nato e cresciuto in Romagna a Rimini. Come lavoro faccio l’infermiere in Rianimazione. Mi sono avvicinato alla fotografia molto tardi, dopo i 30 anni. Prima di allora avevo altre passioni, come la musica, a cui mi dedico tutt’ora. É stata una macchina a farmi avvicinare alla fotografia, una Pentax Anni ’80 di mio padre, che ricordavo usasse per fare le foto delle vacanze. L’avevo portata con me quando ero andato a vivere da solo e la tenevo su una mensola. Un giorno la stavo spolverando e prendendola in mano decisi di usarla. Comprai un rullino e scattai le prime fotografie. Il montare il rullino, il caricare la leva, il rumore dell’otturatore, furono queste le cose che mi fecero sin da subito innamorare. Prima ancora della fotografia mi innamorai del mezzo.

Il fotografo Federico Arcangeli, il bianco e nero e l’analogico

Il bianco e nero è una delle peculiarità della tua produzione fotografica, ci spieghi cosa ti ha spinto a utilizzare questo linguaggio?

Sì, sono anni che utilizzo solamente rullini in bianco e nero. É stata una scelta dettata dalla pancia, un po’ come tutta la mia fotografia. All’inizio ho provato un sacco di rullini, naturalmente, sia a colori che in bianco e nero, e con il tempo ho deciso cosa usare: a influenzarmi sono stati i fotografi che studiavo e di cui compravo i libri. Erano sempre le fotografie in B&N quelle su cui mi soffermavo di più, che mi attiravano , che mi trasmettevano più emozione. Ricordo un giorno quando vidi Theater of Life di Tomasz Lazar, un lavoro onirico in bianco e nero, rimasi cosi affascinato che decisi di cancellare dal mio sito tutti i miei scatti a colori. Sono fatto cosi, o bianco o nero.

E l’utilizzo predominante dell’analogico? Quali credi siano le differenze di visione e di processo fra chi fotografa in analogico e chi lo fa in digitale?

Sì, ho da sempre scattato a rullino e confesso di non avere fotocamere digitali, se non quella del cellulare che uso per i social. Non ho nulla contro il digitale, semplicemente mi sono innamorato del processo lento che l’analogico comporta, e soprattutto della stampa in camera oscura che non riuscirei ad abbandonare. Subito dopo la prima foto che stampai in un piccolo bagno di un circolo fotografico, mi attaccai al telefono con un amico falegname per costruire un bancone da lavoro, perché volevo la mia camera oscura personale. Tornando alla domanda posso parlare per me, in quanto immagino che ognuno abbia il proprio modo di lavorare. La pellicola mi costringe a pensare, in primis alla luce. Inoltre avendo scatti limitati, tendo a fare selezione all’ingresso, includendo solamente quello che ritengo valido. Sono molto lento a finire un rullino, a volte impiego mesi, poi però se trovo una scena che mi ispira sono capace di finirlo in un minuto. Infine l’analogico é per me un filtro. Le pellicole e gli sviluppi che uso, e sopratutto le fotocamere, a volte anche di plastica, mi restituiscono un’immagine già consapevolmente alterata della realtà. La grana spesso esasperata, il contrasto, sono tutte cose già impresse nella pellicola e non devo aggiungere nulla in post produzione, cosa che per come sono fatto forse non riuscirei a fare.

L’imperfezione in fotografia secondo Federico Arcangeli

Mi sembra tu cerchi immagini sporche: che cos’è l’imperfezione voluta in fotografia e perché?

Sì, adoro le immagini imperfette, le immagini sgranate, quelle fuori fuoco o con micromosso. Penso che l’imperfezione lasci più spazio all’immaginazione di chi guarda, lascia dei buchi, degli spiragli che l’osservatore deve colmare con la fantasia, con il proprio vissuto. Penso che questo tipo di immagini parli a una parte più intima di noi, più viscerale. Un po’ come i sogni, che non sono mai nitidi, ma ci lasciano sempre una sensazione che portiamo con noi al risveglio.

Il tuo approccio alla realtà può’ spaziare fra la spontaneità e l’intimismo, cosa pensi delle etichette che si danno ai generi fotografici?

Si parla spesso di etichette, molto spesso in maniera dispregiativa. Io credo che possano essere un modo per orientarsi. Se pensiamo al mondo della musica, incasellarsi in un genere può essere utile per interfacciarsi con altre persone amanti dello stesso. Naturalmente il problema si pone quando si tende a esagerare e a essere estremisti, un po’ come in tutte le cose. Il bello delle etichette, come quello dei limiti, é che si possono valicare. Del resto le cose che più ci restano impresse sono quelle che per quanto ci sforziamo non riusciamo a incasellare.

Che cos’è la street photography per te?

Ho seguito sempre in modo appassionato le discussioni su questo macro-genere di fotografia, su cosa sia o non sia, se esiste o non esiste. Io trovo che la street photography sia un’attitudine, un modo di agire, quello di non programmare nulla, di lasciarsi stupire da quello che accade o che spesso non accade. É un modo di fare fotografia libero e imprevedibile. La sua forza secondo me sta tutta qui, nell’essere sorprendente come la vita.

Che cos’è la fotografia nella tua vita?

Ossessione. Credo sia la parola che la descriva nella maniera migliore. Da quando ho iniziato a fare foto, ho sempre portato almeno una macchina fotografica con me, ovunque io andassi. Al lavoro, in auto, quando cammino per strada, sul comodino quando vado a dormire, ho sempre una fotocamera vicino. Voglio essere pronto, non perdermi nulla. Voglio uscire, osservare , lasciarmi stupire. É qualcosa di viscerale, un impulso a volte sopito a volte irrefrenabile.

La tua esperienza fotografica è caratterizzata dalla produzione di vari libri, che cos’è per te questo media e cosa credi debba essere per un fotografo?

Si ho sempre amato i libri fotografici e dalla prima zine stampata ho capito che era il mio fine ultimo, il mio punto di arrivo. Credo che il libro sia il modo più intimo per apprezzare a pieno un lavoro. Quando sfogliamo un libro fotografico, siamo noi e il fotografo. Non c’è vetro tra noi e quella fotografia, non ci sono barriere, la possiamo toccare, tenere in mano, saggiare la carta. É quello che più si avvicina a stampare una foto in camera oscura quando si maneggia tra i chimici. Il libro é un oggetto d’arte anch’esso, non é semplicemente “mettere delle foto una dietro l’altra”. Credo che ogni fotografo debba una volta nella vita provare a stampare un libro con le proprie fotografie.

Che consigli dai a chi si sta avvicinando alla fotografia?

Il mio consiglio è quello di seguire se stessi, il proprio sentire. Non guardare al tipo di fotografia del momento, le mode, rischiando di uniformarsi. Bisogna guardare alla fotografia degli altri come a una fonte di ispirazione per se stessi, per crescere e porsi domande, però alla fine dei conti, ogni fotografia che scattiamo, qualunque essa sia sarà autoritratto. I migliori ritratti del resto sono quelli spontanei.

Marco Sconocchia

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati