Adrian Wilson, il nuovo volto della Street Art

Anche se in Italia non è molto conosciuto, Adrian Wilson, attivo fino a poco tempo fa in forma anonima, si sta affermando come nuovo sperimentatore della Street Art. Basti pensare ai suoi interventi nella metropolitana di New York e al tributo a Ruth Bader Ginsburg.

Chi è Adrian Wilson? Classe 1964, di origini inglesi, il suo percorso lo vede studente di fotografia presso l’HND Design di Blackpool, dove comincia a confrontarsi con l’arte digitale prima sperimentando le funzionalità del Quantel Paintbox, che nei primi Anni Ottanta ha rappresentato l’avanguardia tecnologica dei programmi di computer grafica e video editing, e poi collaborando con la rivista Computer Images.

Nel 2004 si trasferisce a New York, dove lavora inizialmente come fotografo per importanti riviste quali LVMH, New York Times e Architectural Digest, iniziando a partecipare a mostre d’arte interattiva come The Inutilious Retailer, organizzando eventi quali Space X Gallery, mostra svolta in un loft intestato a una falsa start-up situato in un edificio abbandonato nel Lower East Side.

In tutte queste attività, Wilson non ha mai davvero avvertito la sensazione di essere nel posto adatto alla sua idea di arte fino a quando ha aperto la sua prima galleria non casualmente inaugurata proprio nell’ultimo studio – e abitazione – di Jean-Michel Basquiat su Great Jones Street. Qui comincia a maturare in lui quella che sarà la sua rappresentazione del concetto di arte, che lo porta sempre più ad abbandonare gli ambienti delle gallerie e dei vernissage in favore della strada e delle enormi opportunità di intervento che essa mette a disposizione.

Adrian Wilson, Prince. Photo via Instagram @plannedalism

ADRIAN WILSON E LA STREET ART

A partire infatti dal 2012 Wilson si confronta con la Street Art, dandole una sua personalissima versione che ancora oggi fa molto discutere critici e semplici appassionati e ha portato taluni a presentarlo come il Banksy di New York. I suoi primi lavori in questo senso sono i rifacimenti dei segnali stradali e delle indicazioni presenti sulle pareti della metropolitana di New York, rinominando, attraverso inserzioni e sovrapposizioni varie, i celeberrimi mosaici delle fermate con l’obiettivo di onorare alcune delle icone musicali e non, come per esempio David Bowie, Prince e, più recentemente, Aretha Franklin ed Eddie Van Halen. Ultimo in ordine di tempo è il suo lavoro di commemorazione di Ruth Bader Ginsburg, la giudice della Corte Suprema e sostenitrice dei diritti delle donne morta nel 2020 per cui ha modificato la fermata della metropolitana sulla Cinquantesima strada di Manhattan, ribattezzata per l’occasione Ruth Street. Proprio in seguito a questa opera il nome di Adrian Wilson è cominciato a emergere sia pure partendo da una scelta di base molto netta, quella cioè di non firmare mai le sue azioni almeno fino al 2020. Fino a ora Wilson ha quindi lavorato sempre in modo anonimo, ma dopo che il suo citato tributo a Ruth Bader Ginsburg è diventato virale, e soprattutto dopo aver ottenuto la cittadinanza statunitense che gli assicura una maggiore tutela in ambito giudiziario (Wilson è stato arrestato due volte), ha pensato che fosse finalmente giunto il momento di dare un nome e un volto alle sue immagini.

Nei suoi lavori Wilson utilizza materiali poveri come adesivi, carta adesiva e scotch, tutti innesti che non danneggiano in alcun modo la superficie su cui vengono posti e che assicurano una veloce e indolore rimozione. Per Wilson infatti non è importante la permanenza della sua arte, anche se esiste per poche ore, l’importante è che sia esistita visto che, come lo stesso Wilson usa ripetere spesso, “le idee non sono niente al di fuori della realtà”.

WILSON E LA CITTÀ

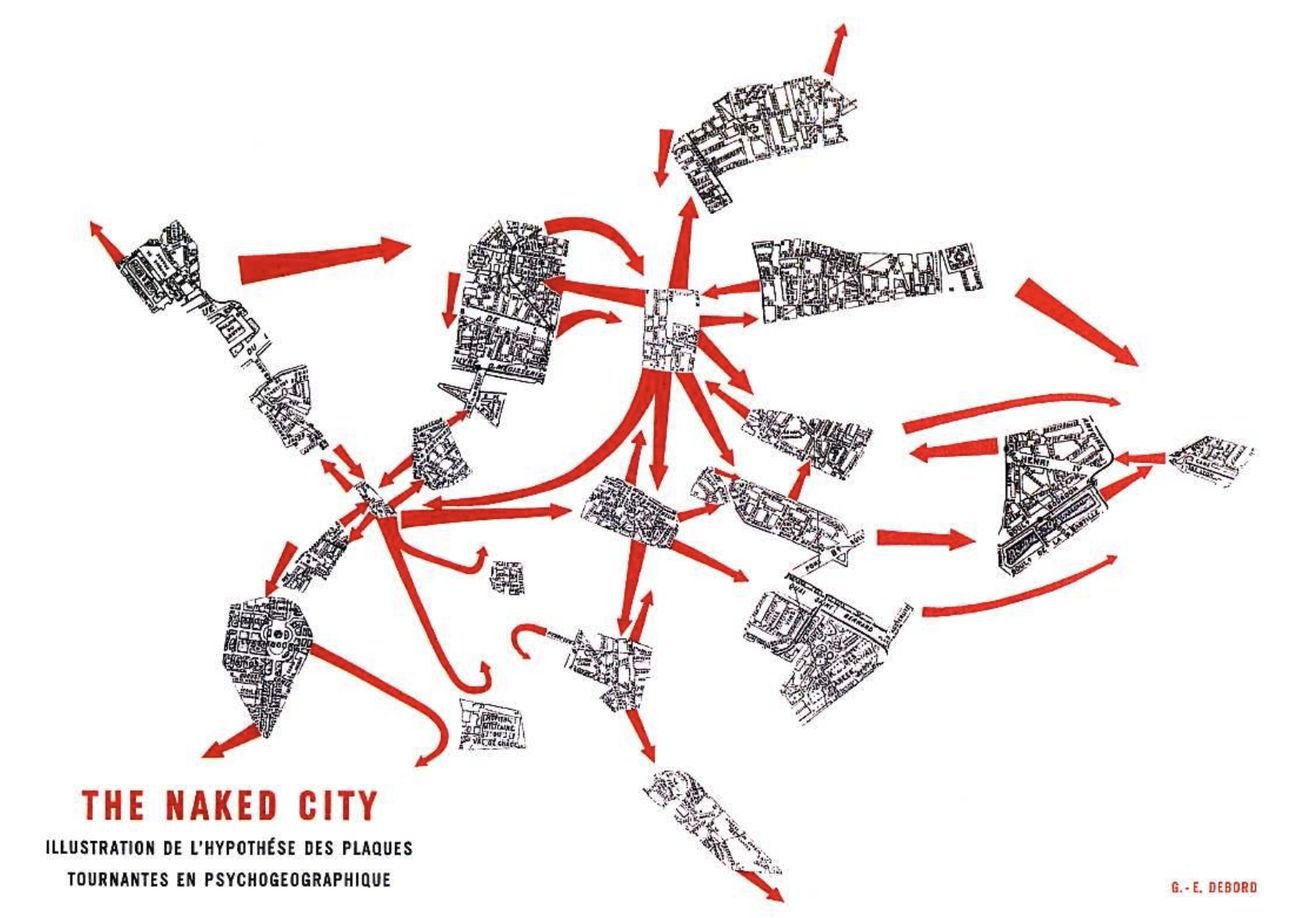

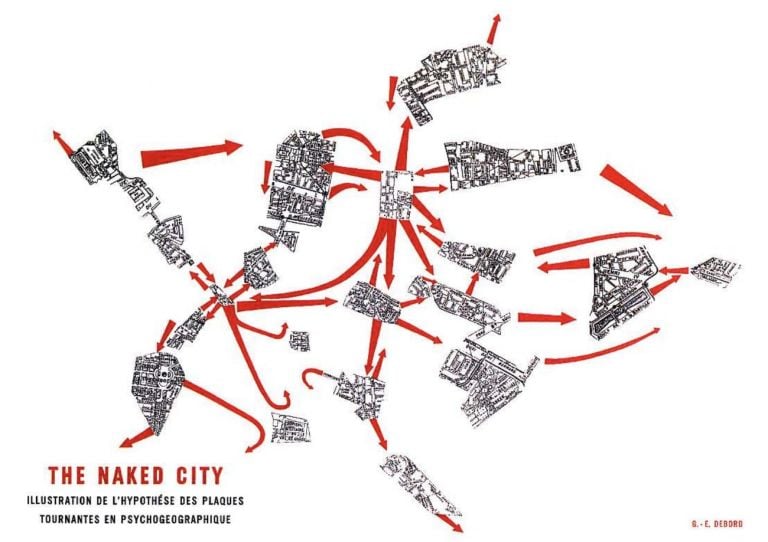

I graffiti sono sempre effimeri, sono una sorta di promemoria per le persone, un segnale che le spinge a porre la loro sempre più residuale attenzione verso ciò che le circonda e che regolarmente si perdono mentre fissano i loro telefoni. Pensiamo a questo proposito a quanto scritto da Charles Baudelaire in merito alla figura del flâneur, girovago nelle strade parigine assorto nella visione di ciò che lo circonda, senza meta, senza scopo se non quello di sperimentare e provare emozioni nell’osservare il paesaggio circostante, oppure al concetto di dérive teorizzato dai situazionisti, in cui il perdersi ha lo scopo di rinnovare l’esperienza urbana attraverso la scelta volontaria di vagare senza meta negli spazi della città, per aprirsi così allo spettacolo dell’ambiente con i suoi personaggi, i suoi messaggi, le sue particolarità.

In tempi di COVID anche Wilson ha deciso di misurarsi con la pandemia e lo ha fatto attraverso una collaborazione con l’artista Heidi Hankaniemi, che ha portato alla creazione del progetto Wear a Mask, un abito interamente costruito attraverso l’assemblaggio di circa 150 maschere non chirurgiche blu cucite su indumenti usati. Accompagnati dal fotografo Tudor Vasilescu, Wilson e Hankaniemi hanno preso la metropolitana e si sono recati allo spettacolo di Jordan Casteel presso il New Museum, passeggiando poi per Washington Square Park e sorseggiando un drink.

Guy Debord, The Naked City, 1958

WILSON E IL TESTO DESTABILIZZANTE

Il lavoro portato avanti da Adrian Wilson nelle stazioni della metropolitana è un atto che si muove in piena sintonia sia con quanto messo in atto a suo tempo dalle principali avanguardie storiche, pensiamo per esempio al concetto di détournement ancora una volta di derivazione situazionista, sia con le più attuali idee relative al testo in ambito digitale, e su questo rimandiamo a quanto scritto da Kenneth Goldsmith, secondo cui le parole possono benissimo essere scritte non solo per essere lette, ma anche per essere condivise, spostate, copiate e manipolate, a volte da uomini, più spesso da macchine, dandoci la straordinaria opportunità di riconsiderare l’idea stessa di scrittura e di ripensare il ruolo dello scrittore.

Le “nuove” fermate, veri e propri tributi effimeri a personaggi amati in tutto il mondo, sono una forma di alterazione che il linguaggio apporta su altri media. Qui stiamo quindi analizzando la capacità del testo di (re)indirizzare la comunicazione sociale della cartellonistica pubblica, ma possiamo benissimo traslare il concetto su altri versanti. Pensiamo a come l’interfaccia di Twitter sia in grado di ricontestualizzare il linguaggio ordinario facendolo apparire una notizia straordinaria o, per avvalorare per certi versi le tesi del determinismo tecnologico teorizzato dagli studiosi della scuola di Toronto, a come gli strumenti di comunicazione quali la messaggistica istantanea abbiano portato alla ribalta quella che molti studiosi anglosassoni hanno definitivo Phatic Communication, ovvero l’immane mole di testualità creata al “solo” scopo di mantenersi semplicemente in contatto con la codifica di forme standard quali gli apparentemente banali “ciao come stai?” o “tutto bene?”, ma su questo sarebbe necessario un articolo specifico.

L’arte di Adrian Wilson è quindi un’ulteriore dimostrazione delle infinite possibili applicazioni del testo, del suo sconvolgere gli orizzonti, della capacità di modificare ciò che sembra immodificabile, di ricontestualizzare luoghi, segni e significanti che a uno sguardo superficiale non sembrano contenere questa immane potenzialità destabilizzante.

‒ Francesco Ciaponi

www.instagram.com/plannedalism/

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati