“La storia futura non produrrà più rovine. Non ne ha il tempo”, scrive Marc Augé nelle conclusioni di Rovine e macerie (2003). L’affermazione sulle prime convince per l’efficacia con cui sa cogliere il rinnovamento senza sosta degli spazi urbani contemporanei. A pensarci bene, però, la previsione vale e varrà per la maggior parte dei Paesi occidentali, e per economie in travolgente crescita come la Cina, ma non certo per l’Italia, se si deve giudicare dalla situazione attuale.

Il nostro Paese “cresce” per accumulo e stratificazione di edifici e aree che nascono già come rovine (un po’ come quelle che sorgevano nei parchi inglesi del Settecento) o che diventano tali in breve tempo: palazzi che, per la qualità scadente dei materiali impiegati o per l’assoluta allergia alla manutenzione, sembrano sul punto di crollare e che diresti senza dubbio abbandonati, scoprendovi poi scuole e ospedali; cantieri immobili da anni o in moto impercettibile, facili prede della vegetazione; edifici finiti ma inutili, o illegali, o sequestrati, e quindi vuoti; scheletri di costruzioni che svettano tra i boschi o in aperta campagna. Nell’anonima successione di intonaci scrostati e insegne incomplete, spiccano poi alcuni mirabilia: dal faraonico Air Terminal Ostiense di Julio Lafuente, che ha impiegato solo tre anni a diventare un “relitto urbano” (pare che a fine anno, dopo 21 anni di abbandono, risorgerà come tempio della gastronomia), alle lussu(ri)ose strutture per il mancato G8 della Maddalena.

Quindi, più che un Paese in rovina, come spesso – e a ragione – si ripete, un Paese-rovina. Solo qui, probabilmente, si può vivere come aggirandosi tra le macerie e nei cunicoli di un’unica, immensa rovina, popolata da spaventosi uccelli notturni, da strampalati asceti.

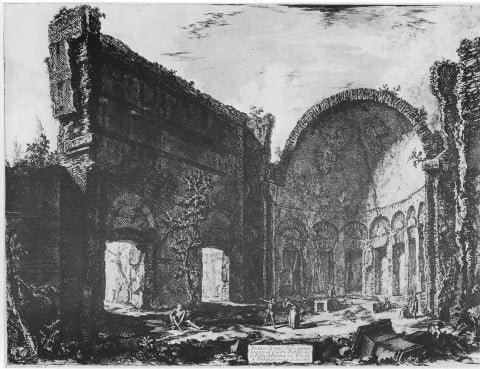

La Veduta della Basilica di Massenzio di Giovanni Battista Piranesi (1757) e l’Air Terminal Ostiense

Mi piace immaginare che alla base di questo scenario non ci siano soltanto l’italica indolenza, l’abitudine all’illegalità, la latitanza dello Stato. A tale proliferazione di nuove (e, per definizione, subito vecchie) rovine, e soprattutto al fatto che nessuno muova un dito per toglierle di mezzo, contribuisce un aspetto “sentimentale”: agli italiani le rovine piacciono, le amano. Anche stavolta la colpa è dei soliti romani antichi: per secoli gli abitanti della Penisola hanno convissuto con gli imponenti avanzi della civiltà classica, li hanno riusati e abitati, hanno portato i loro greggi a pascolare all’ombra dei maestosi ruderi. Al punto che il “senso delle rovine” si è impossessato di loro, è entrato nel patrimonio genetico della nazione: non possono più farne a meno, e non paghi delle rovine di una volta, continuano a produrne.

Gli italiani guardano le nuove rovine con lo stesso spirito con cui i loro antenati hanno guardato quelle antiche: sono severi memento. Il Tempo e la Natura hanno travolto un impero senza eguali, perché mai noi miseri mortali dovremmo affannarci? Ogni sforzo è vano, rassegniamoci. In un mondo occidentale tutto rivolto, come è noto, a nascondere la decadenza e la morte, questa onestà di fondo del “paesaggio culturale” nostrano rappresenta uno dei suoi aspetti più interessanti.

Giovanni Battista Piranesi - Frontespizio del II tomo delle Antichità Romane - 1756

La consapevolezza dell’inanità degli sforzi umani, che dalla visione delle rovine trae alimento, condiziona del resto molti aspetti della società peninsulare. Non è certo un caso che il tasso di crescita del nostro PIL occupi con costanza e sfacciataggine gli ultimi posti nelle classifiche internazionali. La Penisola potrebbe addirittura candidarsi a divenire un grande laboratorio del passaggio da una crescita perseguita con scarsa convinzione a una decrescita che tanto maggiormente incontrerebbe il genio patrio…

Ma vi è un però. Da svariati decenni al “rovinismo” di fondo si è sovrapposto, e contrapposto, un fenomeno che va in direzione contraria, il consumismo, declinato da trent’anni a questa parte nella sua versione più becera e pervasiva, quella del “berlusconismo”. Il nostro Presidente del Consiglio è anzi, con il suo belletto, i capelli trapiantati, il corteggio di scosciate ragazzine, l’anti-rovina per eccellenza. Non è solo la sua ossessione del declino e della morte a rendergli i ruderi odiosi e inaccettabili: la rovina non produce, la rovina (anche se magari tirarne su una nuova di zecca fa girare tanti soldi, come insegna la “cricca”) alla lunga non rende.

Giovanni Battista Piranesi - Avanzi di una sala appartenente al Castro Pretorio nella Villa Adriana in Tivoli - 1774

In ogni caso, Silvio perderà la sua battaglia contro la decadenza, come la perderemo tutti. Quanto all’Italia, la lotta fra capitale e rovine resta aperta: nel frattempo, non ci resta che ammirare il caos di relitti antichi, vecchi e nuovi, questo paesaggio sconvolto che, nella compresenza di bellezza, orrore, pericolo, può dirsi autenticamente sublime.

Fabrizio Federici

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati