Swatch. C’era una volta l’orologio svizzero

L’incredibile storia di un orologio diventato icona. La costruzione di un impero commerciale, edificato sulle ceneri di una tradizione ormai sbiadita. Il rapporto con l’arte contemporanea. Tutto questo, e molto altro, è Swatch, un piccolo oggetto di plastica che ha cambiato il concetto d’orologio. Ma soprattutto, la vecchia maniera di fare impresa. Partner della 54. Biennale di Venezia, Swatch non smette di cambiare pelle. Restando, saggiamente, quel che è.

Per quelli che negli anni ‘80 erano ragazzini, il mitico orologio di plastica, coloratissimo e supertrendy, è un simbolo generazionale. Un cult. Accessibile oggetto del desiderio, lo Swatch era figlio di una passione per il fashion a portata di tasche, in un’epoca in cui la fissa per le griffe prendeva velocemente campo, soprattutto fra i teenager.

Impossibile non averne avuto almeno uno nella vita. Chi possedeva quegli affarini digitali a cristalli liquidi, molto cheap e un poco tristi, o certi modelli classici con cinturini in pelle, era decisamente out. L’orologio giovane e figo aveva un nome solo, inconfondibile.

Il boom di Swatch è stato qualcosa di epocale, un clamoroso esempio di branding intelligente, in tempi in cui di new economy non si parlava ancora. Una vicenda, quella della casa d’orologi svizzera, che è entrata nei manuali di storia dell’economia, esemplare caso di rivoluzionaria inversione di rotta aziendale.

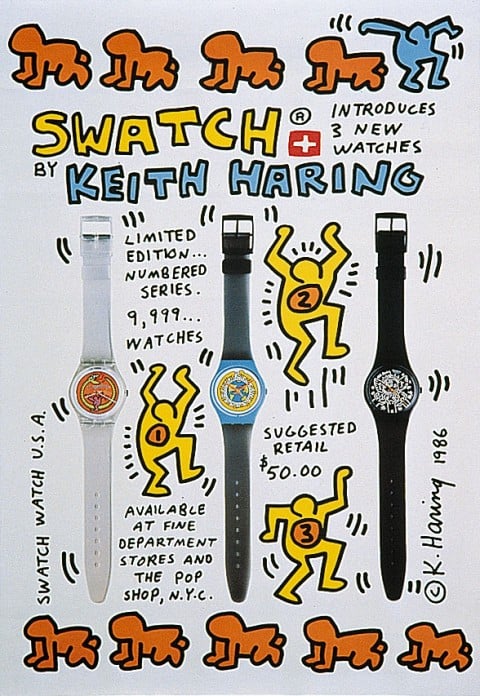

Lo Swatch firmato Keith Haring

Era l’ultimo scorcio degli anni ‘70 quando un’entusiasmante avventura imprenditoriale cominciava a bollire in pentola. Fino ad allora le cose stavano più o meno così: dicevi orologio svizzero e pensavi a un oggetto prezioso, costoso, infallibile, fatto per durare una vita. Il prodotto di una manifattura raffinata e di una tecnologia antica: congegni meccanici lillipuziani, design classico e autorevole. Un buon orologio, soprattutto se di marca svizzera, rappresentava un discreto investimento, oltre che uno status symbol. Roba per intenditori, danarosi ed esigenti.

È in quel momento, però, che le cose prendono una piega inattesa. I mercati asiatici si lanciano nella loro lenta scalata verso il successo, trasformandosi in temibile concorrenza. Dal Sol Levante arrivano nuovi prodotti, più dozzinali ma più economici. In pochi anni la quota di mercato svizzero passa da un buon 50% a un debolissimo 15%, mentre i posti di lavoro nelle aziende specializzate si riducono da 90mila a meno di 25mila. Il settore sta franando.

Nicolas G. Hayek

FENOMENO HAYEK. LA SVOLTA

Ma là dove si apre la voragine di una crisi, prima o poi arriva l’idea che fa la differenza. L’uomo della svolta si chiama Nicolas G. Hayek, un nome che ha cambiato il volto di un intero segmento di mercato elvetico. E come nella maggior parte dei casi, a determinare il cambiamento non è, banalmente, una manovra economica, ma un concetto, una strategia culturale. La creazione di un lifestyle.

La nuova creatura sarà un Second watch, l’altro orologio. Ovvero uno Swatch. Che cosa s’inventa Hayek? Che cosa spostano le sue idee, rispetto a una gloriosa seppur ormai zoppicante tradizione? La novità è semplice: l’orologio non è più un gioiello da esibire sopra il polsino o da custodire in cassaforte; non è più un fidato compagno da tramandare di generazione in generazione. L’orologio diventa un vezzo, un delizioso accessorio intercambiabile, un optional da accordare all’umore, alla personalità, all’outfit del giorno. Come un abito, una sciarpa, un paio di scarpe. Qualcosa che oggi suona come banale, ma che trent’anni fa era il futuro, effetto implacabile e seduttivo della galoppante new wave.

Il 1983 è la data ufficiale del debutto di Swatch. Da lì a poco, il boom. L’orologio svizzero, nell’immaginario collettivo, si trasforma nel giro di qualche anno in un simpatico gingillo di qualità ma a buon mercato, rigorosamente di plastica, sicuramente di tendenza. Obbligatorio averne più d’uno: al second watch seguono il terzo, il quarto, il quinto… Collezionarli diventa un hobby per adolescenti e adulti dal mood casual.

La quantità di Swatch ideati, con disegni, fantasie e dettagli differenti, è impressionante. Ma ancor più incredibili sono i numeri della produzione: il 333 milionesimo pezzo è stato celebrato nel 2006.

Le parole-chiave della Hayek filosofia? Tecnologia, in primis. Nel senso che a rendere possibile il fenomeno è stata alla fine degli anni ‘70 l’introduzione del Delirium Tremens, il primo (costosissimo) modello supersottile, con le tre parti tradizionali integrate in un unico pezzo. Sfruttare questa straordinaria semplificazione, ricorrendo a materiali economici e a una produzione in serie, fu la prima, vera rivoluzione.

E poi, soprattutto, marketing, comunicazione, distribuzione. L’attenzione si sposta verso la cura del brand. Swatch si diffonde a macchia d’olio, cercando di avvicinarsi al pubblico, di essere a portata di mano e di tasche, di costruirsi un’immagine riconoscibile e creativa.

Così, l’orologio camaleontico si adegua all’umore e al look, come pure alla filosofia del momento: mutano gli slogan, i claim, i concept. Lo Swatch va bene per lo yuppie in carriera, in tempi di carrierismo (Dont’ be too late, 1984), per il freak che difende il suo tempo libero, in tempi di new age o di recessione economica (You don’ t live in a nine-to-five world, 1991), per i globetrotter, durante il trionfo della globalizzazione (Shake the world, 2006), per i cibernauti negli anni dell’esplosione di internet e del virtuale (Swatch Internet Time, modello del 1998, divideva il giorno in 1000 parti chiamate beat, per un mondo senza fusi orari).

Ma la vera perla del ’98 fu quello spot-capolavoro che, recuperando la bellissima Breathe di Midge Ure, recitava così: “How Long is a Swatch Minute? Time is what you make of it”. Che sia un secolo o un solo respiro, ciò che conta è quel che fai del tuo tempo. Probabilmente lo slogan Swatch per eccellenza, valido sempre, ovunque, per chiunque: il senso della libertà e della massima flessibilità racchiusi in un piccolo oggetto di plastica, con cui segnare il trascorrere delle proprie giornate.

Oggi sono 12mila i punti vendita in tutto il mondo, tra piccoli store, flagship e monomarca, studiati con allestimenti dalla forte componente scenica. Swatch Group è intanto diventata una multinazionale con 24mila dipendenti, che include una ventina di marchi prestigiosi (Breguet, Blancpain, Omega, Longines, Tissot, Swatch), con un fatturato annuo stimato per il 2010 a quota 6 miliardi di franchi svizzeri.

Il modello disegnato da Ivan Navarro

SWATCH E L’ARTE. THE NEVERENDING (LOVE) STORY

Fra innovative analisi e strategie di mercato tailor made, un posto d‘onore ce l’ha, fin da subito, l’arte contemporanea. Foriera di sicuro prestigio, nonché simbolo di avvincente sperimentazione, l’arte interpreta una delle molte anime dal proteiforme orologio, accanto agli altri due pilastri della moda e dello sport (con collaborazioni che vanno da Vivienne Westwood a Paco Rabanne, da Swarovski a Calvin Klein, da BMX al TTR World Snowboard Tour).

È del 1985 il modello disegnato dall’artista francese Christian Chapiron aka Kiki Picasso. Si tratta in assoluto del primo esemplare della serie Art Special: un’edizione limitatissima di 140 pezzi, ognuno con minime variazioni cromatiche. Quelli intonsi, che sono ancora in circolazione – oro puro per i collezionisti – hanno un valore altissimo. Tra le prime guest star invitate a disegnare grafiche originali per gli orologi svizzeri, ci fu anche Keith Haring, che sfornò i quattro prototipi Modèle avec personnages, Mille Pattes, Serpent e Blanc sur Noir. E la lista prosegue, anno dopo anno, con una sfilza di nomi illustri arrivati dal cinema, dalle arti visive, dalla musica, dal design: Mark Kostabi, Pedro Almodovar, Mimmo Paladino, Robert Altman, Studio Azzurro, Bruno Munari, Paulo Mendonça, Nam June Paik, Spike Lee, Yoko Ono, Arnaldo Pomodoro, Kenny Scharf, Mimmo Rotella, Folon, Alessandro Mendini, Jean-Michel Jarre, Philip Glass, Peter Gabriel… Tutti reinventatisi designer, in onore dell’orologino più easy & chic del mondo.

Arlette Elsa Emch, presidente di Swatch Group

Abbiamo chiesto una battuta sul tema ad Arlette-Elsa Emch, la biondissima Signora Swatch, presidente dell’azienda dal 2009, membro della direzione generale fin dal 1999. “Swatch hacominciato a lavorare con gli artisti 25 anni fa”, ci racconta. “Consideriamo uno Swatchdisegnato da un artista come una vera e propria installazione da polso. L’arte contemporaneaè espressione e al tempo stesso osservazione del mondo di oggi: qualcosa in cui Swatch è molto coinvolto, così come per la moda e lo sport”. Un coinvolgimento di natura intellettuale e culturale, ma che attiene a una precisa strategia di branding. “In realtà non amo la parola strategia! Si tratta semmai di intrattenere un dialogo con persone creative…”.

Arlette taglia corto e non indugia su questioni di natura schiettamente aziendale. Preferisce sottolineare la purezza delle scelte artistiche, piuttosto che le finalità commerciali. Ma il distinguo non è nemmeno necessario, per un marchio che nasce dal bisogno di abbandonare una tradizione troppo aulica, in favore di una felice interazione con i gusti, i desideri, i capricci, le passioni, le attitudini della gente. È infatti in questa direzione che va letta la liaison con l’arte, settore che ha dimostrato di poter muovere numeri consistenti di persone, di saper generare interessanti economie, di contaminarsi volentieri con linguaggi e ambiti più o meno limitrofi, tra cultura alta e cultura pop.

Lo Swatch di Mimmo Paladino

NON SOLO BIENNALE

Ed è proprio nel tempio dell’arte contemporanea per eccellenza, la Biennale di Venezia, che Swatch sceglie oggi di approdare, divenendo partner di ILLUMInazioni, creatura di un’altra lady di ferro svizzera, l’algida Bice Curiger. L’accordo prevede un impegno anche per la prossima edizione, segno che l’avventura con l’arte continuerà a connotare in modo sempre più radicale la mission dell’azienda.

A fronte di tale oneroso investimento, il sospetto che esista una strategica manovra di relysting in effetti viene: un cambio di target verso fasce più adulte ed esigenti? Un’apertura al settore deluxe? O magari una riconversione del marchio in chiave all-creative, con modelli esclusivamente disegnati da artisti e designer di grido? Chissà. Certo è che il legame con l’arte, per Swatch, è cosa antica. Per tutti quegli artisti pazzeschi autori di modelli speciali, per tutti i musicisti che hanno composto le melodie-sveglia della serie Musicall, per tutte le istituzioni culturali coinvolte, a più titolo, in accordi e collaborazioni: il Film Festival di Cannes, il Royal College of Art di Londra, Sotheby’s e Christie’s, il Guggenheim Museum, il Centre Pompidou, l’Umbria Jazz Festival.

Lo Swatch Art Peace Hotel di Shangai

Arrivando al recente MTV Playground, concorso per giovani creativi, o al progetto Satellite Voices, innovativa piattaforma culturale con basi a Parigi, Mosca, Roma, Monaco, Dubai, Shanghai e Santiago: un network di giornalisti, critici e cool hunter indipendenti, che danno spazio a voci emergenti della scena underground e sperimentale. A veicolare i contenuti e a sostenere l’idea è proprio Swatch, accanto a Dazed&Confused.

Ma non è tutto. Basta spostarsi a Est, fin nel cuore della Cina più art oriented, per scoprire lo Swatch Art Peace Hotel, struttura alberghiera di lusso, inaugurata nel 2010 nel leggendario Peace Building South di Shangai. Siamo nell’ex quartiere finanziario, e il progetto nasce da una joint-venture con il Jin Jiang Group, leader nel settore del tour operating e dell’hotellerie cinesi. Qui, sotto la guida del gruppo Swatch, ha preso vita un sistema originale che coniuga vendita al dettaglio ed esclusive residenze: gli artisti arrivano da tutto il mondo, vengono ospitati, progettano, producono e poi espongono.

Una vecchia pubblicità Swatch

Nel frattempo, le collezioni dedicate all’arte si moltiplicano. Nel 2010 ha visto la luce il modello col teschietto di Ivan Navarro, mentre del 2011 sono quello multicolor di Markus Linnenbrik, quello con i manga di Hiroyuki Matsuura e l’ultimissimo con il quadrante-iride di John Rankin.

Un impero che non dà segni di scricchiolii e che ha la forza di reinventarsi con operazioni mirate, ogni qualvolta il marchio sembra perdere un po’ di smalto. Mr. Hayek ci aveva visto giusto. La chiave del successo stava tutta lì, nella capacità di sfornare non un buon vecchio orologio, ma una nuova idea di orologio. Non un oggetto, ma un concetto. Non un prodotto, ma un’icona. E il gioco continua, a distanza di qualche decennio.

C’è da scommetterci: il maggiore interprete di Swatch, se avesse vissuto abbastanza per assistere a tale trionfo, sarebbe stato Andy Warhol. Con quei quindici minuti di celebrità dedicati a qualunque uomo (post)moderno, da incidere a tinte pop sul più celebre degli orologi qualunque.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati