Essere Julian Schnabel

Conoscevamo il pittore, lo scultore, il regista. Ora anche il fotografo. “Se riesci a sorprendere te stesso, aspettati di sorprendere chiunque altro”. Il trasformista Schnabel, ieri alla Fondazione Forma per la mostra “Polaroids”, cita il suo amico Christopher Walken. Ma avverte: “Fondamentalmente non penso di volere essere un fotografo, ma neppure pensavo di volere essere un regista”.

Julian Schnabel è a Milano. Allo Spazio Forma di Milano sono esposte le sue Polaroids, e allora non c’è migliore occasione per un incontro con l’artista-regista-ora fotografo. Che non lesina dichiarazioni.

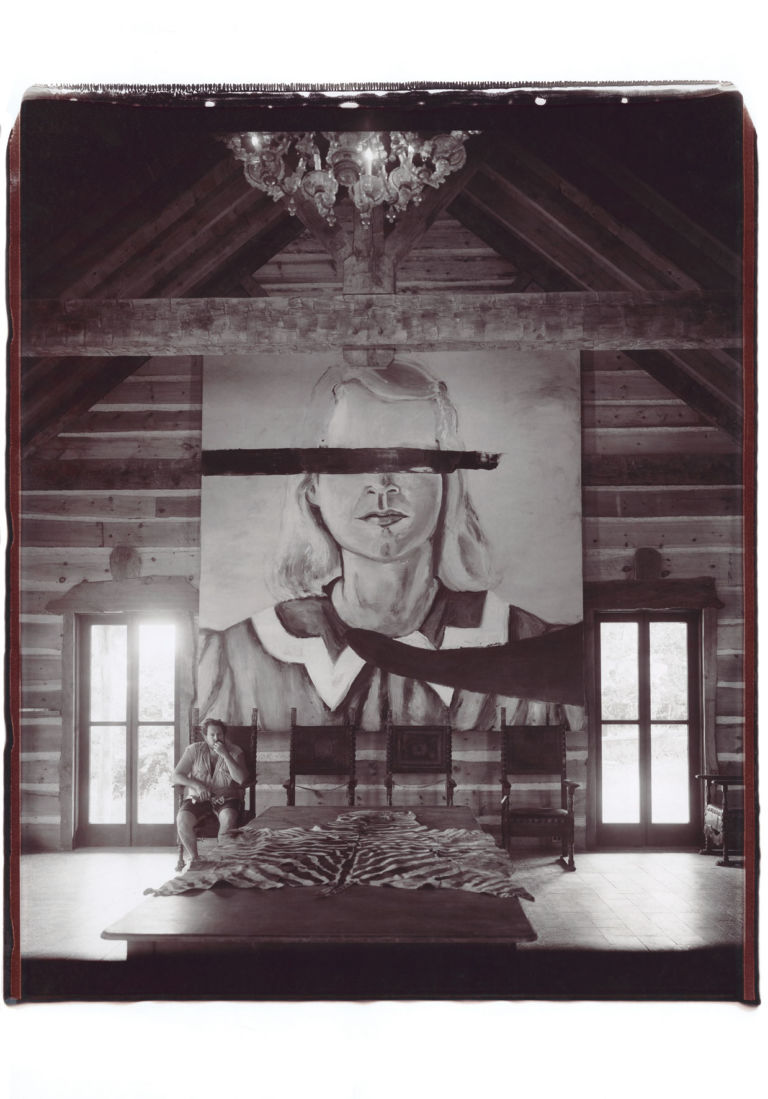

Ad esempio, sulla sua nuova veste di fotografo, per l’appunto. “Dipende tutto da quello che serve per portare avanti un desiderio. Quando ho cominciato a scattare foto mi hanno in qualche modo sorpreso, per questo ho voluto vederne ancora”. Dice proprio “vederne”, non “farne”. Forse è casuale, ma fornisce una chiave di lettura: Schnabel vive dei suoi occhi. Vedere sembra l’atto che in realtà compie compiendo ogni altra azione. Non ha fatto foto, le ha “viste”. Così come, aveva detto in un’altra circostanza, i film rappresentano il suo modo di scrivere. Anche la prosa, in Schnabel, è visiva.

Non stupisce quindi che alla domanda “quando capisce che una sua opera è finita?”, anziché rispondere come Pollock, che aveva a sua volta domandato all’intervistatore: “E lei quando capisce di avere finito di fare l’amore?”, risponde raccontando con gli occhi. Di quando, da bambino, in macchina con i genitori, guardava davanti: e quello era il futuro. Poi si girava – si gira anche durante l’intervista – e dietro vedeva il passato. Davanti: il futuro. Dietro: il passato. Quello il futuro e quello il passato. “Non riuscivo a trovare il presente. Mi sembrava di non esistere. Avevo bisogno di trovare un modo per fermare il tempo. Tarkovskij ha detto”, cita Scolpire il tempo, “che la vita contiene la morte, ma l’arte no, perchè è una rappresentazione della vita. Quindi è una negazione della morte e un’affermazione di vita”. Intende dire che anche quando è finita l’opera non finisce? Anche, ma non solo: “Mi accorgo che un’opera è finita perché non mi viene più bene e comincio a fare altro”.

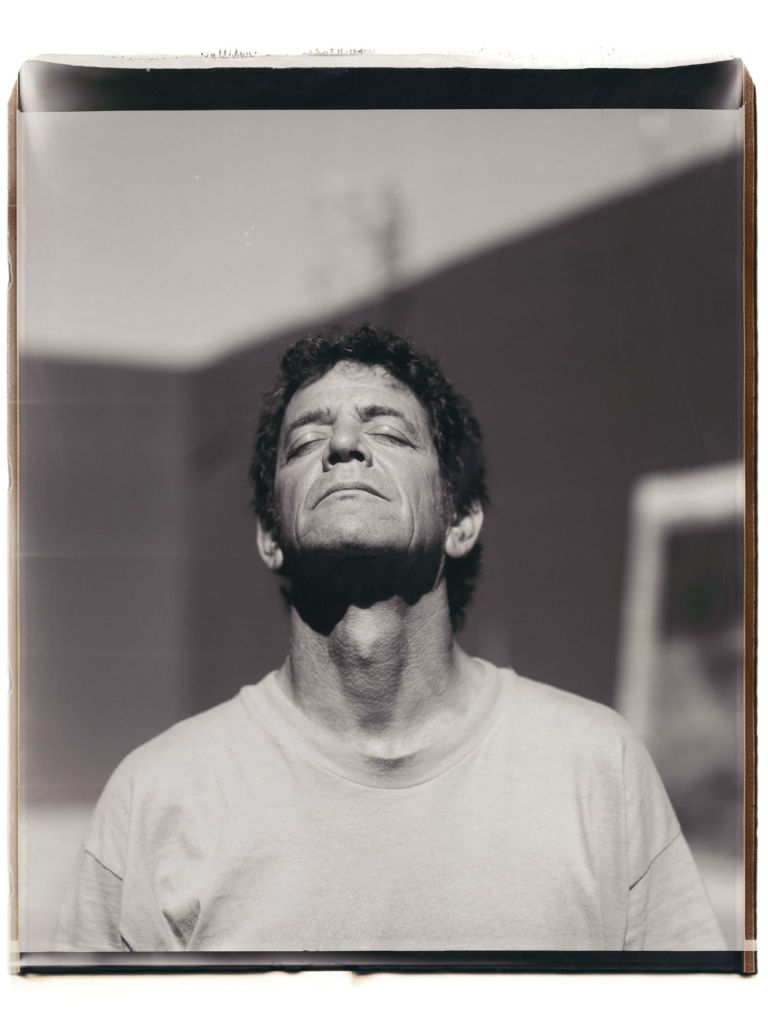

Julian Schnabel - Untitled (West 11th Street Studio) - 2003

Mathia Pagani

Milano // fino al 20 novembre 2011

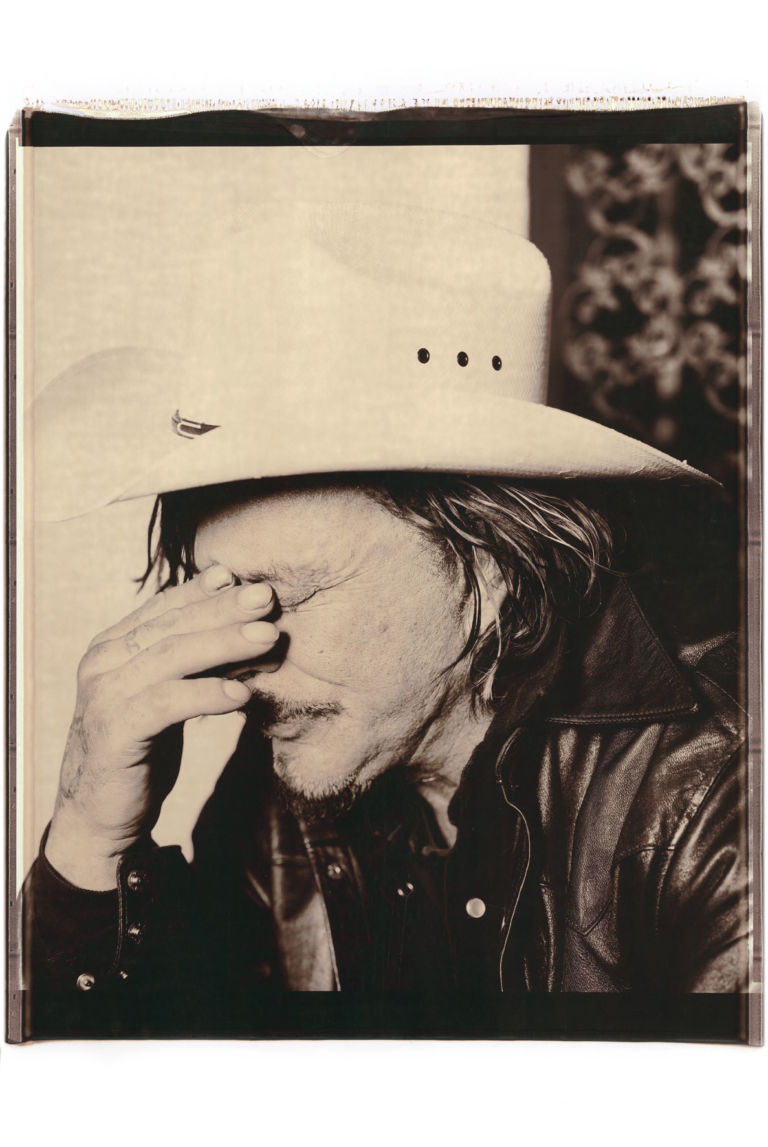

Julian Schnabel – Polaroids

www.formafoto.it

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati