“I don’t… I don’t feel anything great there” (James Hetfield dei Metallica, nel documentario Some Kind of Monster, 2004; questa frase è stata pronunciata nel gennaio 2001, all’inizio del tormentato processo di composizione e realizzazione di St. Anger che, completato solo due anni dopo, si rivelerà l’album più contestato e incompreso della band).

“Sequenze grafiche che, senza dubbio, rimarranno per sempre tra le migliori che io abbia prodotto nel corso della mia lunga carriera di disegnatore di fumetti; in un’epoca in cui, devo proprio aggiungere, era possibile creare storie come Kraken, grazie all’esistenza di un ambiente vivace, che concedeva loro maggiore libertà, stilisticamente parlando, e maggiore sostegno finanziario, poiché esistevano le riviste di fumetti per adulti. Un’epoca in cui si poteva usare la macchina da scrivere e il pennello in totale libertà” (Jordi Bernet, Postfazione alla riedizione di Kraken, 2003; l’edizione originale è del 1983).

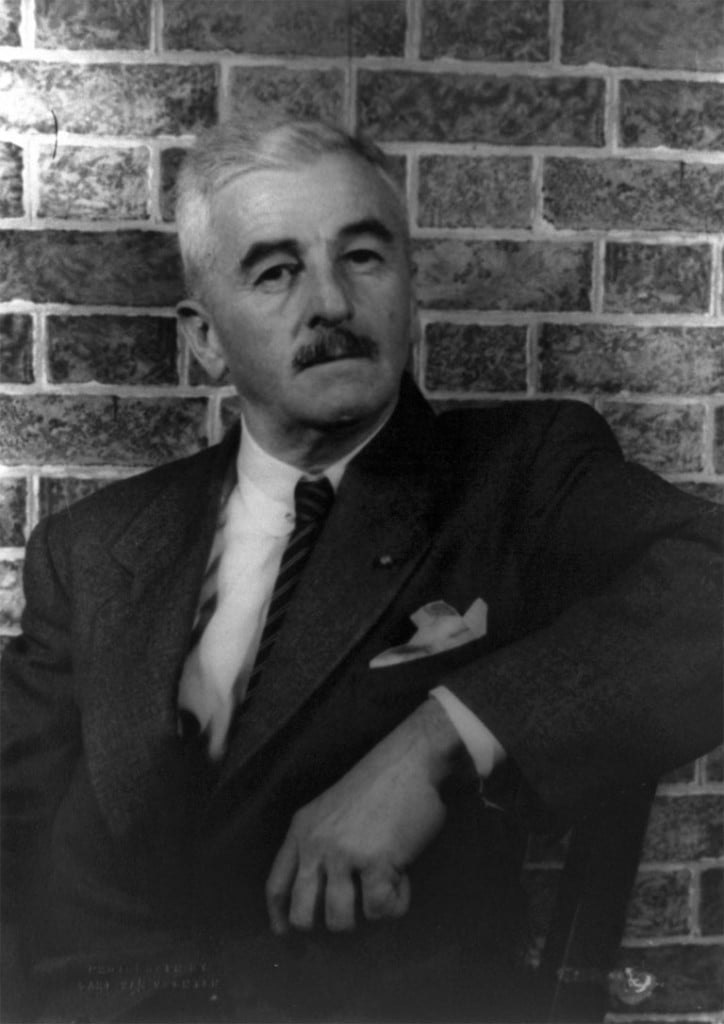

“Questo libro è stato scritto tre anni fa. Per me esso rappresenta un’idea meschina, perché fu concepito deliberatamente per fare quattrini. Scrivevo ormai da un cinque anni libri che erano stati pubblicati e non si erano venduti. Ma tutto questo era bene. Ero giovane allora e coriaceo. Non ero mai vissuto (e non avevo nemmeno conosciuto) tra persone che scrivessero romanzi e novelle e credo che non sapessi che la gente ne ricavava denaro. Non ero troppo seccato quando gli editori mi restituivano di tanto in tanto un manoscritto. Perché ormai ero ancor più corazzato. Potevo fare un monte di cose che servivano a farmi guadagnare quel po’ di denaro che mi occorreva, grazie alla immancabile gentilezza di mio padre, che non mi faceva mancare il pane, nonostante l’offesa ai suoi principii data dal fatto di essere il genitore di un vagabondo” (William Faulkner, Prefazione a Santuario, 1932).

H. P. Lovecraft

“Ho praticamente abbandonato l’idea di vendere i miei racconti professionalmente. I continui rifiuti di asini come Wright, pasticcioni come Clayton e mezzemaniche senza fantasia come quel tale Shiras, della Putnam’s, mi hanno quasi paralizzato e ridotto al silenzio: un silenzio impotente e disgustato. Quindi, qualche tempo fa ho preso la decisione di voltare le spalle a questa babilonia e tornare ai sistemi in vigore prima del 1923, quando scrivevo spontaneamente e senza preoccuparmi del mercato, in modo non-professionale… L’ho anche scritto a Wright, perché ero arrivato al punto in cui, se non avessi ripudiato queste degradanti esigenze commerciali, non sarei più riuscito a scrivere nemmeno un racconto, a onta di tutti i miei sforzi. Le cose stavano nei seguenti termini: respingere i bassi standard qualitativi delle riviste e le loro restrizioni o restare con la lingua (la penna, nel mio caso) legata, almeno per quanto concerne la narrativa. Sfortunatamente, non ho l’abilità di architettare ingegnose banalità che soddisfino le esigenze di curatori senza fantasia. O scrivo le storie che sono dentro di me, o me ne sto zitto…” (H. P. Lovecraft, Selected Letters, vol. IV, pp. 27-28, cit. in G. Genna, Ho praticamente abbandonato l’idea, www.giugenna.com, 26 luglio 2011).

Antonio Segura & Jordi Bernet - Kraken - 1983

Che cosa ci rivelano queste dichiarazioni, rilasciate in tempi e luoghi diversi, e messe in sequenza? La grandezza di un’opera è qualcosa che si percepisce immediatamente, senza bisogno di giustificazioni. Il punto è: l’autore è ancora in grado di percepirla, di sentirla arrivare, di cercarla? Gli interessa ancora cercarla, o non rientra già più tra le sue priorità? Se gli artisti stessi non riconoscono più la grandezza, come possono trasmetterla al pubblico? E come può il pubblico riconoscerla a sua volta?

Non è detto che chi scrive, compone, realizza opere debba vivere di questo. Non è sempre stato così. Questo legame è diventato anzi, progressivamente, un problema. Ha spostato gradualmente il fulcro. L’essere pagati, la questione commerciale, il mainstream in parecchi casi costituiscono un ostacolo grave per la grandezza.

Metallica - Some kind of monster - 2004

Un ambiente favorevole (“vivace”) è l’ideale per la nascita e lo sviluppo delle idee nuove e grandi: un contesto di persone – fruitori e produttori di cultura – che apprezzano le novità sconvolgenti, le opere oltraggiose, è la miglior garanzia per l’arte grande. Un habitat ostile, invece, orientato al conformismo e alla normalizzazione, non apprezza e tende a espellere i contenuti che deviano dalla norma. Disprezza gli oggetti culturali fastidiosi, estranei, e tende a favorire quelli più avvizziti, innocui, docili.

Se i “bassi standard qualitativi” di cui parlava già Lovecraft non solo dominano, ma alimentano e modellano il gusto dei fruitori e degli autori (degli autori!), di chi è la colpa? E la grandezza? La grandezza?

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati