Sono più di cinquanta i “certificati d’artista” in mostra negli spazi della Fondazione Bevilacqua la Masa a Venezia, che fino al 6 novembre ospita In Deed: Certificates of Authenticity in Art, a cura di Cornelia Lauf e Susan Hapgood.

Più di cinquanta contratti d’acquisto, che nero su bianco comprovano l’autenticità e l’originalità di altrettante opere d’arte, ne attestano la validità legale o semplicemente ne testimoniano il valore commerciale, alla stregua di una qualunque ricevuta fiscale. La mostra non si limita a tracciare la storia del “certificato d’artista”. Al contrario, indaga la natura ambigua di un documento che spesso non solo accompagna ma descrive l’opera, o addirittura la sostituisce.

È il caso ad esempio di Ben Vautier (Geste, 1961), il cui documento autentica come propria opera d’arte il gesto – performativo – di aver dato un calcio nel fondoschiena al suo acquirente. Oppure di George Brecht (Relocation, 1963-64 ca.) il cui contratto consente al firmatario la possibilità di definire i confini geografici dell’opera e di ricollocarla fino a cinque volte all’anno, qualunque cosa sia realmente quest’opera d’arte.

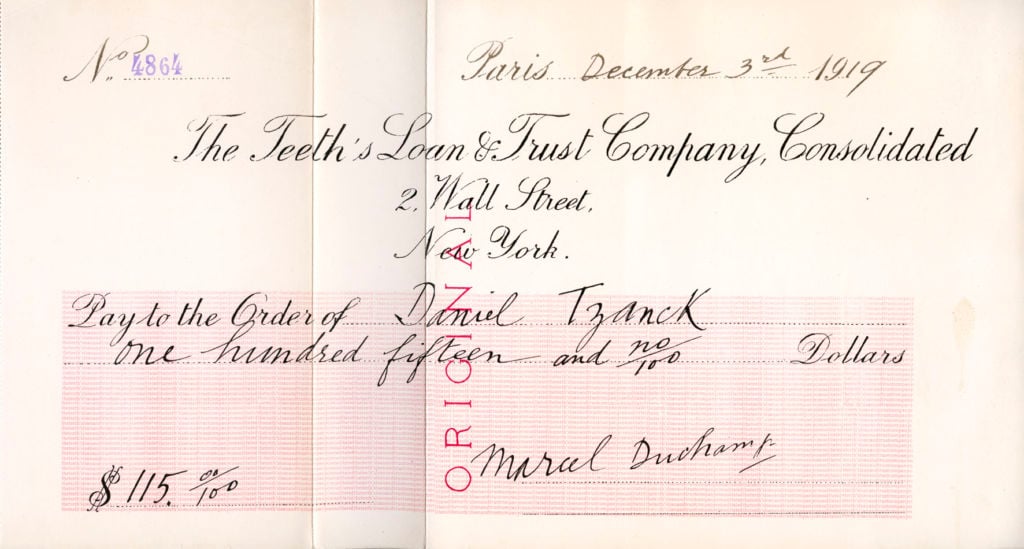

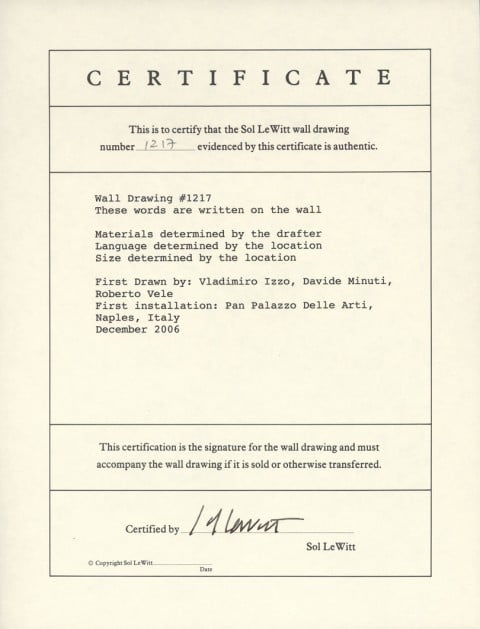

Sol LeWitt

Come quello di Brecht, anche il certificato di Sol LeWitt (Wall Drawing #1217, 2006) comprova l’originalità di un’opera che, all’atto dell’acquisto, materialmente non esiste. Yoko Ono si spinge ancora più in là, chiedendo al collezionista di acquistare la libertà di disegnare una riga e poi di ricancellarla (Line Pieces I and II, 1964).

Il certificato di Yves Klein (Zones de Sensibilité Picturale Immateriélle, 1959) richiede al firmatario un vero e proprio atto di fiducia, che lo costringe a bruciare il documento al fine di possedere “assolutamente e intrinsecamente” il valore immateriale dell’opera.

Di diversa natura è invece il contratto sottoscritto tra Robert Berry e Stefan Brüggemann, che sancisce l‘alternarsi di uno scambio di ruolo tra l’artista e l’acquirente, imponendo il passaggio quinquennale della paternità dell’opera. Il documento dattiloscritto e firmato da Ian Wilson (Untitled, 1975) è invece la conferma della conversazione avvenuta tra l’artista e il compratore: la dichiarazione secondo cui quella conversazione ha avuto luogo è l’unica reliquia che il suo collezionista deve accontentarsi di possedere.

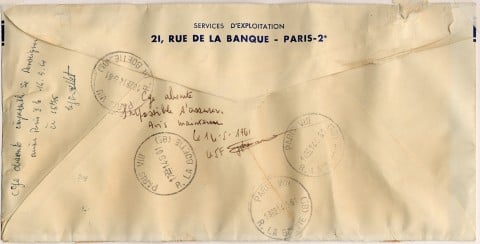

Robert Rauschenberg

Il catalogo della mostra, edito da Roma Publications, contiene testi critici che tracciano la storia del “certificato d’artista”, facendo chiarezza sul suo valore artistico e sulla sua natura spesso ambigua: al contempo strumento commerciale e dichiarazione filosofica sulla natura di un’opera d’arte.

Tommaso Speretta

Venezia // fino al 6 novembre 2011

In Deed: Certificates of Authenticity in Art

a cura di Cornelia Lauf e Susan Hapgood

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Piazza San Marzo 71c

041 5237819[email protected]

www.bevilacqualamasa.it

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati