“You would think art today would be very political,

you see some of that, of course, but for the most

part you don’t. Artists are involved with building

this alternative world, childlike, the art is not

aggressive… [though] it may change quite quickly”

Jeffrey Deitch in The Warhol Economy (Elizabeth Currid, 2007)

Il mainstream (su cui autorevolmente ha scritto di recente Frédéric Martel, anche se in toni un po’ troppo apologetici) e il pop – i due concetti non sono sinonimi né sovrapponibili, ma insieme suggeriscono una dimensione imponente – al loro meglio sono sinonimi di “mitografia contemporanea”.

Pensate a Star Wars: l’esempio è abbastanza ovvio, e intuitivo. Per George Lucas nel 1977, dopo l’esperimento riuscitissimo e perciò fallito dal punto di vista commerciale di THX1138 (la vera “creazione” del futuro, ancora oggi impensabilmente valida) e dopo American Graffiti (1973) che inaugura ufficialmente, non a caso, la nostalgia come atteggiamento fondamentale della produzione culturale, Star Wars rappresenta un punto di arrivo e non di ripiegamento. Un ritorno. La fine della New Hollywood sperimentale, selvaggia e complessa coincide con l’accesso alla dimensione del mito su scala globale, cioè del racconto che dice cose essenziali sulla vita umana in modo semplice e affascinante (sulla scorta de Il ramo d’oro di James Frazer e L’eroe dai mille volti di Joseph Campbell).

Le saghe di Ritorno al futuro, di Matrix e de Il Signore degli anelli agiscono grossomodo nella stessa maniera. Solo che, percorrendo questo trentennio, ci accorgiamo facilmente che l’accesso alla dimensione originaria è stato scambiato sempre più per infantilizzazione. Che la semplicità dei racconti fondamentali è stata sostituita dalla semplificazione.

Infantilizzazione + semplificazione = stupidità come modello generale di interazione e scambio.

È molto interessante, a questo proposito, la lettera accorata che Antonio Moresco ha scritto ad Alessandro Baricco, dopo l’ultima boutade di quest’ultimo: la letteratura non sarebbe più un’arte (al massimo un buon artigianato), lui perciò si sente un calzolaio della parola, e per gli scrittori ormai non esisterebbe più la grandezza.

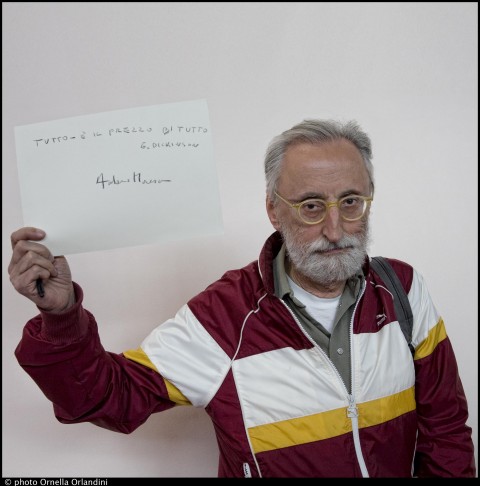

Antonio Moresco

Vale la pena di riportare per intero qualche passaggio di Moresco, che riassume molto bene i termini della questione: “Cos’è che non va in quello che dici? Non il fatto che tu abbia questa percezione di te stesso e del tuo lavoro, ma il passaggio, il salto di piani che compi, il fatto che tu trasformi tutto questo in un’imprigionante definizione dei possibili e in una teoria cucita sulla tua misura ma che dovrebbe valere per tutto e per tutti: io non sono così, io non posso essere così, e allora vuol dire che nessun altro può, e se qualcuno non se ne convince e ci prova lo stesso non può che andare incontro al fallimento e all’irrilevanza. […] Perché, nel campo nevralgico della letteratura, dell’immaginario, della prefigurazione artistica e di conoscenza sembra essere stata bandita ogni idea di quella grandezza che invece si domanda giustamente ad altri? Perché domina lo stesso restringimento dei possibili, lo stesso piccolo cinismo, la stessa chiusura di orizzonti? Ma, se questo è o può solo essere uno scrittore, come può chiedere alle altre donne e agli altri uomini di regalargli il prezioso tempo della loro vite per leggerlo? Con che diritto? Che cosa dà, che cosa aggiunge al mondo?” (Il Venerdì, 11 novembre 2011).

Il punto è che il ragionamento di Baricco è perfettamente funzionale all’infantilizzazione collettiva. All’idea – così determinante nella società e nella cultura degli ultimi decenni – che per raggiungere un risultato non sia necessario lo sforzo, il sacrificio. E che, in ultima analisi, non ci sia alcun risultato da raggiungere. Deresponsabilizzazione. L’opera di genio, per definizione, esorbita dal “restringimento dei possibili”, dilata istantaneamente la “chiusura di orizzonti”, riconfigurando per sempre parametri e paradigmi dell’interpretazione del mondo.

Peter Jackson - Il signore degli anelli - 2001-03

Se l’interpretazione del mondo è rigidamente definita, non c’è spazio per operazioni di questo tipo – a meno di non rinchiuderle nuovamente entro lo spazio angusto dell’ennesima finzione scollegata dalla realtà: ritorna, ossessivamente, l’immagine dell’arte come “stanza dei giochi”, mentre gli “adulti” si occupano delle cose serie. Secondo la metafora coniata da un altro romanziere non amante delle cose facili-facili, “siamo come bambini intrappolati nello scantinato di un pedofilo. Qualcuno di voi dirà che è meglio essere alla mercé di un pedofilo che alla mercé di un assassino. Sì, è meglio. Ma i nostri pedofili sono anche assassini” (Roberto Bolaño, Siviglia mi uccide, 2003).

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati