L’arte? È politica, più che Povera

Prosegue a spron battuto il ciclo di mostre che anima la Manica Lunga del Castello di Rivoli. E dopo la rassegna che ha visto al centro la figura di Luigi Ghirri, è la volta di una “riscoperta” doverosa: l’opera di Piero Gilardi. Con lui abbiamo fatto una lunga chiacchierata mentre la mostra stava per inaugurare.

Effetti collaborativi 1963-1985 al Castello di Rivoli celebra i tuoi primi 22 anni di attività. Perché una mostra solo ora e focalizzata su quel lasso di tempo?

La mostra nasce adesso, curata da Andrea Bellini, proprio per una scelta del Castello di Rivoli. La nuova direzione, formata da Bellini e Beatrice Merz, si è avviata due anni orsono cambiando radicalmente la linea del museo, che in passato aveva fondamentalmente due direttrici: la celebrazione dell’Arte Povera e la partecipazione a un circuito internazionale di mostre che facevano capo alla Fondazione Guggenheim di New York. La mia attività non rientrava all’interno di questo circuito internazionale, costruito criticamente da Germano Celant, e quindi io, finora, non ho mai esposto a Rivoli.

Oggi Andrea Bellini apre il Museo a un’indagine a tutto campo sulle più diverse esperienze dell’arte contemporanea, ma anche sui molti artisti italiani che, sia per il fatto di non essere stati sostenuti dal mercato, sia perché l’Italia è rimasta periferica e marginale sulla scena dell’arte globale, non sono conosciuti. Allora il museo si è dato questa nuova linea: analizzare anche il quadro della ricerca contemporanea italiana.

Per quanto mi riguarda, capisco che la mia esperienza quarantennale sia stata varia e in continua trasformazione, in quanto ho attraversato quattro movimenti importanti che si sono sviluppati dal 1960 al nostro decennio del XXI secolo e, quindi, per un critico è più difficile operare un’analisi accurata. Posso solo presumere che il museo faccia una seconda puntata, cioè una mostra sulle mie esperienze dal 1985 ai giorni nostri.

Nella mostra si vedranno anche filmati che raccontano la tua decisione di dedicarti a un’attività “creativa” all’interno di un ospedale psichiatrico. Come si è svolta concretamente questa esperienza?

In sostanza si sono voluti indagare nella mostra due periodi fondamentali come gli Anni Sessanta e gli Anni Settanta, attraverso la proiezione di molti filmati sulla mia attività nel sociale che si è svolta tra il 1969 e il 1984 in vari contesti. Non ci sono però filmati riguardanti l’attività di arteterapia. Questo perché, per motivi di privacy, non ho mai potuto fare riprese video nell’atelier con i miei pazienti, provenienti da strutture pubbliche psichiatriche. Così c’è solo una documentazione composta da fotografie e filmati sulla mia attività in campo anti-psichiatrico. Cioè, partendo dall’assunto condiviso da tutta l’Arte Povera secondo cui l’arte deve entrare nella vita, ho cominciato a lavorare sulla ricerca della creatività che circola all’interno della vita sociale. In particolare, quella rappresentata dalle persone rinchiuse nei manicomi che, proprio in virtù di questa emarginazione psichica e fisica, sono portatrici di una grossa creatività. Non è la prima volta che questa realtà emerge, perché c’è addirittura un Museo dell’Art Brut a Losanna dove ci sono opere di pazienti psichiatrici, ma anche di carcerati, che dimostrano quanta creatività possano esprimere delle persone socialmente passivizzate, escluse dalla società.

La mostra è anche il quarto episodio del progetto Le scatole viventi e hai scelto direttamente le opere della collezione permanente da mettere in relazione con i tuoi lavori. Con che criterio? Che dialogo si è instaurato tra di loro?

All’interno della mia mostra ci saranno sei “scatole viventi”. C’è un lavoro di Gilberto Zorio, uno di Michelangelo Pistoletto, uno di Richard Long, uno di Eduardo Kac, uno di Michel Blazy e uno di Jun Takita. Sono tutti artisti coi quali ho avuto un rapporto di collaborazione. Il criterio non è stato, quindi, quello di una semplice assonanza di scelte estetiche, politiche, ma piuttosto una scelta dettata dall’empatia. Questa sezione della mostra non è limitata al 1985, perché presenta anche tre opere che dialogano con quelle di artisti coi quali ho collaborato negli Anni Zero, come Takita e Kac. Mentre i miei lavori più storici, come i “sassi”, trovano corrispondenze ben precise nelle opere di Long.

Questa mostra sarà esportata all’estero. Passerà prima al Vanabbemuseum di Eindhoven e poi al Nottingham Contemporary. Subirà delle modifiche?

È molto probabile che le mostre saranno modificate per adattarle al contesto dei due musei. Il Vanabbemuseum è una kunsthalle molto dinamica e lì amplierò la mostra, prevista da settembre a gennaio 2013, con qualche installazione interattiva, cioè con qualcosa di molto vivo che possa rispondere all’attitudine all’interazione da parte del pubblico di questo museo olandese.

Al Vanabbemuseum ti considerano una riscoperta al pari di un artista come Allan Kaprow. Che differenza c’è tra le vostre due concezioni di arte come vita?

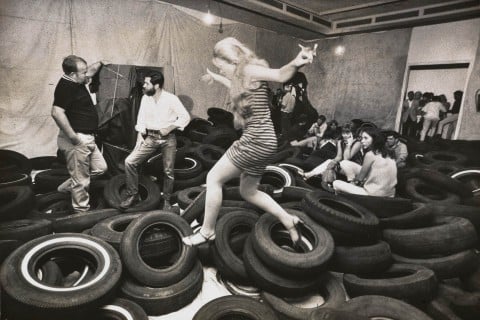

Questa è una bella domanda. Io potrei considerare Allan Kaprow un “maestro” perché è uno di quegli artisti che ha aperto a noi giovani di allora delle strade. Ci ha aiutato a capire che l’arte non poteva rimanere chiusa nei recinti dell’estetica, ma doveva entrare nel vissuto reale delle persone. Negli happening di Kaprow c’è già tutta la sintassi di quella che viene ora chiamata la performance collaborativa. La mia esperienza è cominciata alla fine degli Anni Sessanta, quindi in un periodo storico in cui il discorso della co-autorialità del pubblico si stava articolando e arricchendo. Ma per la mia esperienza personale l’happening è diventato più complesso perché si è fondato sul concetto della creatività collettiva diffusa.

Kaprow, quando faceva i suoi happening, aveva un grande slancio verso le persone che trovava per strada e che partecipavano ai suoi interventi, ma non pensava di radicarsi socialmente tra queste persone. Le sue azioni erano dei mordi e fuggi dentro alcuni contesti sociali. Invece, per me, i momenti di creatività collettiva, anche i più complessi e cruciali come quelli che ho svolto dentro delle culture tribali in Africa e dentro una riserva di nativi americani con i Miskitos del Nicaragua, sono state esperienze condivise a tutti i livelli. Partecipando in prima persona alla vita di una comunità, ho a mano a mano stimolato la nascita e la riscoperta della creatività in ciascuno di loro per arrivare a un momento di espressione corale.

Il tuo percorso artistico procede tra realizzazione pratica e riflessione teorica. Ce lo puoi riassumere brevemente?

Partiamo dal fatto che ho pubblicato due libri nel 1980 e nel 2000 e adesso ne è in marcia un altro. La riflessione teorica è fondamentale per un artista. Chi lavora solo d’istinto, non riflette e non si confronta sulle idee, con la società, con gli altri artisti, fa un’arte decorativa, solo estetica e astorica. La natura dell’arte oggi è sostanzialmente relazionale. Che gli artisti facciano una mostra di dipinti o una serie di workshop e performance come sta facendo Marina Abramovic al Pac di Milano, si riferiscono sempre a una interazione relazionale col pubblico e non più alla produzione di condensati estetici raggelati in icone bellissime ma mute.

Quindi, per me l’arte vuole dire riflettere non solo sull’idea di estetica, ma soprattutto sugli aspetti esistenziali delle proprie esperienze. L’arte è un modo per confrontarsi e cercare soluzioni alle contraddizioni esistenziali della nostra vita. Molti artisti della modernità hanno dichiarato questa loro partecipazione al gioco esistenziale per cambiare le condizioni di vita comuni.

Per me questa consapevolezza ha sempre coinciso, a partire dal ’68, con l’idea di dare una valenza politica a ciò che facevo. Questo anche se il ’68 è stato in parte cancellato, vituperato, negato. Nonostante alcuni miei colleghi siano rifluiti in posizioni individualiste, io ho sempre continuato a tenere presente la necessità di dare un messaggio politico.

Infatti alla tua attività artistica si affianca da sempre la militanza politica. Questa concezione dell’arte come si concilia con le esigenze del mercato?

Una narrazione di senso politico è accettata sul mercato. Infatti, se ricordi, il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 2005 è stato vinto da Regina José Galindo, artista che fa queste performance in cui evidenzia un aspetto dell’oppressione, come la violenza capitalistica e colonialista, a seconda delle opere. Tuttavia, quando un messaggio politico viene accettato dal mercato significa che è stato neutralizzato attraverso il suo inquadramento nell’estetica. Allora c’è l’estetica di Galindo, di Doris Salcedo, ed è proprio questa sovrastruttura estetica ciò che permette a dei messaggi politici di essere commercializzati.

Invece, i miei lavori politici, in genere, sono attività creative che io svolgo in mezzo ai movimenti in lotta. Io, per esempio, partecipo alla lotta No TAV. Da anni realizzo, discutendo con i vari gruppi che si oppongono, attrezzi teatrali da agire nelle manifestazioni. Si tratta di costumi, carri o anche semplici simboli che entrano nel cuore del movimento e ne diventano un suo aspetto. In questo senso credo che la mia attività politica rimanga coerente, perché viene fatta con chi effettivamente sta lottando politicamente, e non può essere recuperata.

Recentemente, sul nostro sito, abbiamo ospitato l’articolo di Alberto Esse (artista piacentino noto per aver disturbato con le bolle di sapone la conferenza stampa di Celant al Mambo) in cui contestava l’operazione-evento Arte Povera per diversi motivi: il forzato prolungamento di un movimento conclusosi nel 1971, la limitazione a soli 13 protagonisti… Che rapporto hai avuto e hai con l’Arte Povera?

Per me la polemica sull’Arte Povera e sulle scelte di Celant si è conclusa, perché c’è stata una mostra di bilancio storico, intitolata Zero to Infinity, che si è tenuta alla Tate Modern di Londra e poi è andata in tre musei americani. Questa mostra non è stata curata dal leader critico dell’Arte Povera, ma da due critici che con obiettività hanno cercato di ricostruire una visione dell’Arte Povera, facendone un bilancio. Richard Flood e Frances Morris mi hanno invitato perché il movimento dell’Arte Povera era più ampio di quanto è stato il gruppo stretto e disciplinatissimo creato da Celant. Il progetto esistenziale dell’Arte Povera in sé è concluso, non ha più spazio. Questo non vuol dire che nell’Arte povera non ci siano alcune radici storiche che funzionino anche oggi.

Negli anni più recenti la tua ricerca artistica ha virato verso lo studio e l’uso della tecnologia, tanto da fondare il PAV – Parco d’Arte Vivente, di cui sei direttore artistico. Dalla sua apertura nel 2008 a oggi che bilancio fai della tua creatura?

Dal 1988 fino al 2000 ho lavorato col computer, con le realtà virtuali, ma soprattutto con le tecnologie interattive, perché quella interattività lì corrispondeva alla partecipazione dell’happening di Kaprow o delle mie animazioni. Era lo strumento di dialogo e di elaborazione corale dell’opera e dei suoi messaggi. Così come nell’attuale Bio-Arte, in cui confluiscono sia artisti che lavorano nel paesaggio sui cicli naturali, sia quelli che lavorano abitualmente nei laboratori tecnologici come Eduard Kac, c’è una radice riconducibile all’arte dei nuovi media, lo stesso si può dire di questo spazio.

Il PAV offre al pubblico un percorso creativo in cui, accanto all’osservazione dell’oggetto naturale, c’è la possibilità di agire con strumenti digitali virtuali come i touchscreen delle sei installazioni di Bioma. Il Parco, che quindi si situa concettualmente dentro la Bio-Arte, ha aperto nel 2008 con pochissimi mezzi, però con lo sforzo riconosciuto di realizzare un centro di produzione artistica. Noi, rispetto agli altri musei, non siamo un centro meramente espositivo, ma accogliamo gli artisti che, insieme a un pubblico di circa 12mila visitatori l’anno, costruiscono delle sperimentazioni di bio-arte, sviluppando al tempo stesso una relazione di un’intensità che non ha eguali.

Claudia Giraud

Rivoli // fino al 13 maggio 2012

Le scatole viventi – The Living Boxes

Piero Gilardi – Effetti collaborativi 1963-1985

a cura di Andrea Bellini

CASTELLO DI RIVOLI

Piazza Mafalda di Savoia

0119565222

[email protected]

www.castellodirivoli.org

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati