C’è aria di Biennale. A Liverpool

In occasione della settima Biennale di Liverpool che inaugura il 15 settembre, abbiamo incontrato Lorenzo Fusi, confermato nel ruolo di curatore della kermesse. Con la consueta vena critica ci ha parlato della sua esperienza in Inghilterra, ma anche dell’Italia e i suoi problemi, le aspettative e i progetti futuri.

L’avvio è ormai alle porte, ma intanto puoi farci qualche anticipazione su come sarà la nuova edizione della Biennale di Liverpool? Quali le novità rispetto agli anni passati? E quali le tue personali aspettative?

La Biennale di Liverpool ha ormai una sua storia e tradizione, essendo giunta alla sua settima edizione. Questo non vuol dire che abbia perso in agilità, ma che ha identificato alcuni punti fermi intorno ai quali costruire il proprio programma. Sintetizzando, la nostra attività si fonda sui seguenti principi: un forte legame con il territorio; collaborazione con le locali istituzioni culturali; alta percentuale di nuove commissioni e presentazione di lavori inediti; pervasività e connettività.

Da quando sono arrivato, ho continuamente messo in dubbio e alla prova la nozione di “spazio pubblico”, cercando di mettere in risalto le contraddizioni implicite in una semplicistica lettura di tale definizione. Ho tentato di facilitare processi di riappropriazione (psicologica, emotiva e culturale) di spazi “negati” o dimenticati. La più importante novità di quest’anno è legata all’uso di due edifici ugualmente straordinari, seppure molto diversi fra loro, normalmente non accessibili al pubblico.

Come sono questi spazi?

Il fulcro della mia mostra è il Cunard Building, una della “Tre Grazie” che si affacciano sul fiume Mersey, storico punto di arrivo e di partenza per le traversate transoceaniche. L’edificio con i suoi marmi e imponenza racconta una storia diversa rispetto a quella narrata dagli edifici industriali abbandonati e dai docks usati in passato. Si tratta di un gioiello architettonico, intriso di simboli che alludono al potere (economico e politico).

L’altra architettura, sita nelle vicinanze della stazione centrale, è una costruzione “brutalista” che funzionava anni addietro come centro di smistamento per la posta. Tale struttura è stata appena acquisita da una delle locali università. Il Copperas Hill Building, ospiterà alcune delle mie commissioni, la mostra Bloomberg New Contemporaries e City States, una mostra organizzata sul principio dei padiglioni nazionali ma che sposta l’attenzione sulle città e in particolare le metropoli, invece di insistere sul principio di stato-nazione di matrice Ottocentesca (come fa la Biennale di Venezia). Ma ci sono altre sorprese, come opere installate in un pub, una panetteria del tutto speciale di fronte al Liverpool Football Club ad Anfield Road e una mongolfiera…

Lorenzo Fusi – photo Pericles Kolias

Come si rapporterà questa Biennale con i suoi visitatori?

Anche quest’anno abbiamo messo a punto un fitto programma di eventi collaterali che li accompagneranno lungo tutto il tragitto, dall’apertura fino alla fine di novembre. Ogni fine settimana abbiamo pianificato eventi tematici, attività per adulti e bambini, festival cinematografici, incontri, seminari e workshop. Dieci settimane intense: il tutto a ingresso gratuito, senza restrizione. Gli strumenti per navigare le mostre sono gratuiti (in formato cartaceo ed elettronico): a pagamento, ma a prezzo abbordabile, il libro che rappresenta una piattaforma alternativa e complementare alla mostra, disponibile dal giorno dell’inaugurazione.

Con quali criteri avete selezionato gli artisti, e in particolare come avete deciso di equilibrare la promozione dei giovani al supporto dei nomi già affermati?

In prima istanza non me ne preoccupo mai: mi sembrerebbe una limitazione inaccettabile in fase di elaborazione di un progetto. Penso in primo luogo a fissare dei perni, intorno ai quali costruire una narrativa e un discorso che possa tenere. Nel caso specifico, abbiamo operato in maniera inversa, a dire il vero. Il mio primo progetto non includeva alcun nome affermato e pensavo solo di presentare un regesto di opere storiche di accompagnamento che potessero funzionare da framework. Organicamente alcuni nomi sono stati aggiunti, non tanto pensando alla notorietà dei partecipanti ma alla rilevanza dei lavori.

Al momento mi pare che sussista un buon equilibrio. La mostra tematica che la Tate ha allestito risponde al mio iniziale desiderio di avere un quadro storico di riferimento, la Open Eye Gallery ha accettato il mio invito di presentare il lavoro di Kohei Yoshiyuki e Mark Morrisroe, lasciandomi così libero di concentrarmi sull’opera delle nuove generazioni.

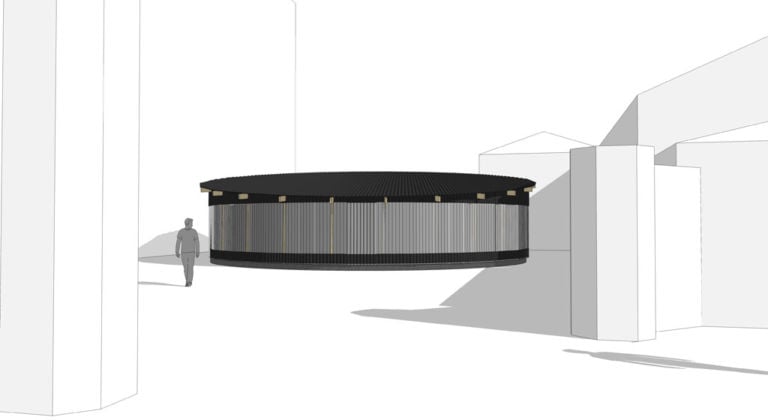

Superflex

Scorrendo la lista degli artisti partecipanti, ho notato la presenza di un solo italiano, Enrico David, che oltretutto con l’Italia non ha poi così tanto a che fare… Potresti giustificare questa scelta e, più in generale, dirci che cosa vuole rappresentare?

Non vedo cosa debba giustificare. Ci sono alcuni artisti italiani che ammiro, con i quali mi auguro di collaborare. Come vi sono straordinari artisti in Congo o Bangladesh il cui lavoro stimo, ma che non sono in mostra. Ci siamo ormai abituati all’idea che una biennale debba rispondere allo stesso principio dei Giochi Olimpici, che ogni Stato debba essere rappresentato ogni volta anche solo da un atleta: mi dispiace ma non mi interessa affatto questo tipo di retorica qualunquista.

Non è questione di Olimpiadi, ma di scarsa presenza di un paese che per secoli è stato cruciale per l’arte e che invece ora…

Certo, se poi vogliamo entrare nel merito del livello di supporto che gli artisti italiani ricevono all’estero, questo è un altro discorso (prettamente politico e di politiche culturali) forse da affrontare con agenzie come l’Istituto Italiano di Cultura o le ambasciate, non con me che sono un libero professionista che paga le tasse all’estero il cui unico legame con l’Italia è un passaporto.

Mikhael Subotzky & Patrick Waterhouse – Lift Portrait 8, Ponte City – Johannesburg, 2008 – courtesy of the artists

Come stai vivendo il tuo ruolo di curatore dentro questa organizzazione? Quanta libertà di azione ti è stata finora concessa? Ci sono particolari richieste o responsabilità a cui ti devi conformare?

Se avessi dovuto accettare troppi compromessi, avrei già lasciato. Con il tempo e l’esperienza ho imparato a gestire le relazioni e credo di avere, anche grazie a Liverpool, raggiunto il pieno della mia maturità professionale. La cultura inglese ha stemperato certe mie durezze o intemperanze mediterranee: sono più riflessivo. Ho adottato un codice linguistico e comportamentale diverso, ma sono sempre un lottatore, sebbene dotato di fair-play: fattore indispensabile quando si ha che fare con i poteri forti, ma ancora di più con chi è insicuro perché di potere non ne ha (parafrasando Andreotti).

Cosa ti aspetti piuttosto dalla nuova Biennale di Massimiliano Gioni?

L’occasione è così importante e prestigiosa che, naturalmente, mi aspetto da Massimiliano il meglio. Ha dato buona prova delle sue doti a Gwangju nel 2010, allestendo una bella mostra complessa e godibile. Immagino che il contesto e le condizioni lavorative siano molto diverse in Laguna, ma sarei davvero felice se la sua Biennale veneziana riuscisse a scuoterne la centenaria struttura. Per una volta sarebbe bello vedere una mostra che non si gioca tutto sull’allestimento, ma punta sui contenuti…

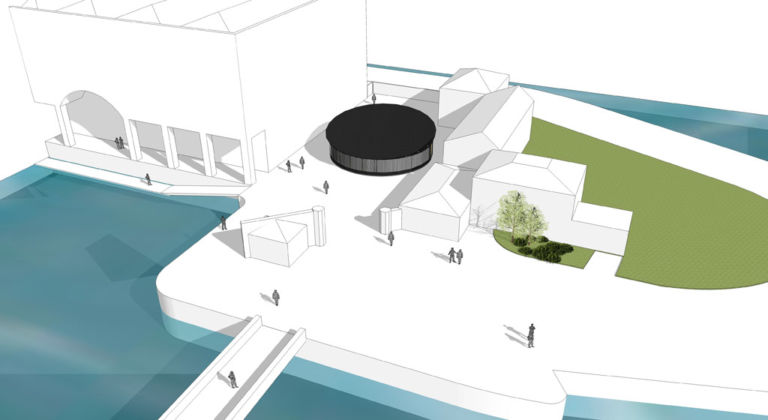

LMJU Copperas Building – Site for Bloomberg New Contemporaries and City States – photo Ed Park

La tua esperienza a Liverpool sta ormai diventando più che “biennale”: come ti trovi quassù e che cosa ti ha convinto a restare?

Prima di trasferirmi in maniera definitiva, già il Regno Unito e Londra in particolare facevano parte della mia vita. Liverpool mi ha offerto la possibilità di potermi concentrare su un aspetto della pratica curatoriale che mi interessa molto: le commissioni pubbliche. In pochi anni ho maturato un’esperienza incedibile che avrei tardato anni a guadagnare altrove.

Più in generale, perché secondo te è così difficile restare in Italia? Che cosa c’è che non va o che cosa manca al nostro Paese?

Ciò che l’Italia si è giocata è la sua credibilità, non tanto agli occhi degli stranieri, ma di fronte ai propri stessi cittadini. In un Paese dove ingiustizia, mancanza di correttezza nelle procedure, brogli e interessi particolari prevalgono quasi sempre nei confronti di meritocrazia, etica del lavoro e fiducia nelle istituzioni è veramente difficile respirare. A questo non si risponde con l’antipolitica, ma con buona politica, che certamente è ciò che manca nel nostro Paese… Se penso che da Gramsci siamo arrivati al “Trota” mi vengono le vertigini.

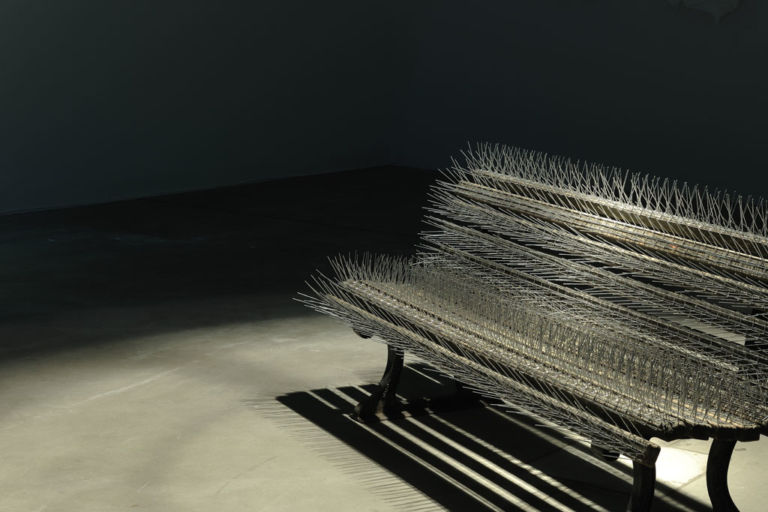

Cullinan Richards – Collapse into Abstract (black) – courtesy of the artist & The Walker Art Gallery

Nuovi progetti per il futuro? Qualche “vento” che ti piacerebbe seguire?

Ho in cantiere una serie di tre mostre che inaugurano alla Galleria Civica di Modena il 20 ottobre di quest’anno sotto il titolo collettivo di Changing Difference: Queer Politics and Shifting Identities. Sono molto contento di questa collaborazione che, dopo gli anni del Palazzo delle Papesse, mi offre la possibilità di lavorare ancora con Marco Pierini. Si tratta di un progetto a cui tengo molto che, grazie a una partnership col festival Gender Bender, unisce metaforicamente Modena a Bologna sotto l’insegna dell’impegno politico, dello studio sulle questioni di genere o orientamento sessuale e dei diritti civili. Dopo intendo continuare a studiare e fare ricerca, perché se nascere stupidi non è una colpa, morire istupiditi è decisamente un crimine.

Simone Rebora

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati