Penone. Da Kassel a Versailles, passando per Kabul

Documenta 13, Kassel, giorni dell'inaugurazione. Giuseppe Penone, presente con due opere significative, guarda la sua grande scultura “Idee di Pietra” (1983) con sereno distacco. È l'unico rappresentante dell'Arte Povera invitato, ma fa parte di una folta schiera di artisti italiani che la curatrice Carolyn Christov-Bakargiev ha voluto con sé. “Essere fiume” (1980) è la seconda opera che Penone presenta nella sala The Brain, il cuore concettuale di tutta la mostra.

L’Arte Povera ha compiuto i suoi primi quarant’anni nel 2011. Come questa Documenta, anche voi vi schieravate per un’arte impegnata, con una sua funzione sociale…

L’arte ha una funzione sociale, ma non è una pratica diretta. Tale funzione le è attribuita da chi ha una formazione letteraria e legge l’opera attraverso i valori del linguaggio letterario, il quale non corrisponde assolutamente a quello visivo.

L’arte come linguaggio specifico, dunque.

Al contrario del linguaggio scritto, che è immediato, quello visivo ha un tempo lungo e un senso di necessità alimentato dalla durata e dalla materia. Non a caso in scultura si usano il bronzo, la pietra e il marmo. Inoltre l’opera occupa uno spazio fisico preciso e ha bisogno di una durata che permetta ai visitatori di raggiungerla, anche per diverse generazioni. Il suo senso non può essere contingente.

Però c’è tanta arte connessa all’attualità.

Spesso l’arte di questo tipo, anche quella basata sull’ironia, è contingente. È come le barzellette. Se leggi quelle apparse su un giornale dell’Ottocento le trovi surreali, ma non fanno più ridere. Stessa sorte accade alle tematiche politiche ed economiche.

Sei nel gruppo di artisti che presenta interventi a Kabul, dove sta nascendo un nuovo pubblico.

Mi era stato chiesto di andare a lavorare là, ma avevo qualche titubanza. Non ho mai vissuto a Kabul, cosa capirei di quel luogo se ci andassi per pochi giorni chiuso in uno spazio limitato?

Giuseppe Penone – 2010

La tua visione coinvolge un raggio più ampio di quello usuale.

Il tempo di un Paese è molto lungo e spesso mille anni di storia sono un momento relativamente breve. In mille anni possono cambiare religioni e popolazioni ma il paesaggio, la realtà del luogo, non cambia, ed esso influenza il modo di pensare della gente che lo abita.

Cos’è per te l’Afghanistan?

Una terra che è stata, con la Mesopotamia, un pilastro della strutturazione di un’economia agricola. Con una formulazione di un pensiero religioso e di divinità legate a questa realtà economica, e quindi con attenzione particolare all’acqua. Le principesse che ci sono nella “sala del cervello” (The Brain) sono divinità dell’acqua.

Sono bellissime e stanno vicine al tuo Essere fiume, un’opera del 1980 realizzata con un sasso di fiume e la sua identica copia da te scolpita.

Il tutto è nato da un dialogo con Carolyn: lei parlava dell’Afghanistan, le interessavano le grandi sculture dei Buddha e come fossero divenute dei frammenti. Le ho quindi indicato l’esistenza di queste sculture fatte con frammenti di pietra.

E per Kabul cosa hai fatto?

Un lavoro in marmo, nato seguendo le vene di una pietra. L’ho associata a un albero, che crescendo la ingloberà.

Dove viene esposta?

In un parco con giardini da poco restaurati, un polmone verde in questo quadrilatero superprotetto della città. Non ci sono stato, quindi non posso parlarne a fondo.

Giuseppe Penone – Essere fiume 6 – 1998 – Courtesy Giuseppe Penone – photo Roman März

Quindi per te il rapporto con la città e la cultura del luogo, e mi riferisco anche ai lavori che esporrai a Versailles, è ininfluente.

L’opera deve avere una motivazione indipendente.

Quindi sei un purista, pensi l’opera al di fuori di ogni possibile contesto empirico. Canti fuori dal grande coro che intona il site specific.

Non può essere altrimenti per me. L’opera è indipendente, vivrebbe ovunque, non è che ha bisogno di questa realtà per vivere, anche perché uno spazio come questo potrebbe essere molto diverso fra dieci anni. Quindi l’opera deve avere una sua continuità e una sua stabilità. Il site specific è un non senso, un’idea nata negli Anni Settanta, come anche le opere effimere.

Fa pensare al genius loci…

Sì, ma allora si sentiva la necessità di trovare un rapporto tra l’opera e la gente. Anche un’opera dalla breve durata poteva creare comunicazione e quindi aveva senso.

La tua arte invece nutriva già allora un forte senso dell’eternità.

Dalla consapevolezza dell’impossibilità della durata delle cose nasceva il mio tentativo di fare un’opera che durasse il più a lungo possibile e, anche andando contro un certo modo di pensare di quegli anni, che fosse indipendente dalle strutture.

Anti-sistema, quindi.

La critica che facevo di certe opere a fine Anni Sessanta rifletteva sul fatto che esse avevano l’intenzione di essere rivoluzionarie ma poi potevano esistere solo se conservate dalle strutture prodotte dal tipo di società che si voleva rivoluzionare. Quindi tu vuoi cambiare la società, però hai bisogno di essa per la sopravvivenza del tuo lavoro. C’è qualcosa che non funziona.

L’autonomia come motivo cardinale, quindi.

Sì, sostenevo che occorre fare un lavoro che sia il più autonomo possibile. Un lavoro che diventa realmente alternativo proprio perché è indipendente.

Giuseppe Penone – Idee di pietra – 2003/2008/2010 – Courtesy Giuseppe Penone – installata per dOCUMENTA (13) al Karlsaue park, Kassel, giugno 2010 – photo Rosa Maria Rühling

Nel gruppo dell’Arte Povera la rivoluzione era un sentimento fondamentale.

Si trattava di un sentimento e di un’utopia molto diffusa in quegli anni.

Una rivoluzione c’è stata, almeno nel modo d’intendere l’arte o un certo tipo di arte.

Sì, contro un sistema completamente sclerotizzato che usciva dalla guerra e dal fascismo. Le persone che gestivano il potere si erano formate nell’anteguerra. I giovani capirono che non poteva funzionare. Credo che la rivoluzione fosse quella, la presa di coscienza di una realtà.

Quarant’anni dopo, che bilancio ti senti di tracciare?

L’aspetto più interessante è che in quegli anni le opere mettevano in discussione le convenzioni dell’opera stessa e, indirettamente, del sistema. Cos’è un quadro, ci si chiedeva. Da Robert Ryman a Giorgio Griffa c’era una riflessione sulla pittura, da molti messa in questione come convenzione del “colore su tela”. La scultura è più libera, sotto questo punto di vista.

E il disegno? Tu hai un rapporto forte con il disegno…

È una forma d’espressione che esiste da sempre. È qualcosa di simile alla scrittura. Ci sono tanti tipi di disegno: dal calligrafico, da cui si evince la personalità, al disegno di annotazione o a quello di progettazione.

Il tuo è un disegno basato sul tempo. Penso al wall drawing della GAM di Torino.

Appartiene a una serie di disegni iniziata negli Anni Novanta, in un momento in cui in giro c’era un’idea di opera molto rapida, come la fotografia e altro. Per me questo lavoro era come una reazione: volevo concentrare il tempo in uno spazio, quindi sono nati disegni in cui la distanza tra una linea e l’altra è di un millimetro esatto. Per fare due metri quadrati ci vogliono 100-130 ore, un tempo molto lungo.

Giuseppe Penone – Essere fiume 6 – 1998 – Courtesy Giuseppe Penone – photo Roman März

Come lo passi questo tempo mentre costruisci l’opera? È un momento di riflessione?

Non è spiacevole, è simile alla meditazione: non pensi a nulla di preciso ma sei concentrato sul fatto di mantenere le proporzioni. Quindi non devi bere! Non è dionisiaco ma razionale. Devi mantenerti lucido e preciso. È un lavoro che spesso ho usato in contrapposizione all’idea del disegno inteso come segno automatico.

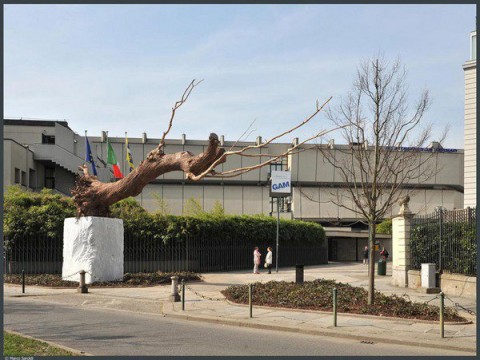

Dal “portale” della GAM di Torino alle opere nel parco della Reggia di Venaria, hai usato spesso l’albero in connessione con il bronzo. Come nasce questo abbinamento?

Nel mio modo di lavorare cerco sempre la logica all’interno del materiale. Il bronzo è un materiale buono per l’esterno e collaudato da millenni. Conoscendone la fusione, ho osservato che avveniva alimentando la superficie della scultura con un sistema di canalizzazioni che è molto simile alla struttura dei rami degli alberi, costruite perché il bronzo deve arrivare nelle diverse parti della scultura e l’aria deve poter uscire grazie alle canalizzazioni. Ed è un po’ quanto succede con i rami di un albero che dispone le sue foglie alla luce per poterne catturare il più possibile.

Quindi il mix nasce da affinità materiche e processuali tra i due elementi?

L’albero è una struttura vegetale che si edifica in funzione della luce, è un peso incredibile che si stacca dal suolo e si erge nello spazio seguendo la forza d’attrazione della luce. La fusione avviene invece per caduta, seguendo la forza di gravità. Sommando queste idee ho fatto un albero in bronzo.

Giocando con l’idea di contrapporre animato e inanimato…

Sì, però il bronzo nasce quando la natura è ancora tutta animata. Non credo sia stato un processo innocente. L’uomo ha ritualizzato questo suo intervento. Il fatto stesso di avere un forno come se fosse una matrice dentro la quale la materia si trasforma. C’è un’alchimia in tutto ciò. Mircea Eliade lo indica.

Ti senti vicino all’alchimia?

No, o se vuoi mi ci sento vicino quando cuocio un piatto di pastasciutta. È alchimia pura.

L’installazione di Penone di fronte alla GAM di Torino

Nel tuo lavoro con la natura abbracci una visione panteistica?

Non credo che ci sia una divisione tra uomo e natura. L’abbiamo creata per un problema di sopravvivenza, di conservazione della specie.

Erri de Luca ha detto, nei giorni del terremoto in Emilia: “Dobbiamo ricordare che la natura non è il nostro parco giochi, né il nostro giardino. Noi siamo ospiti nella natura”. Trovo sia una frase tragicamente vera.

Ma noi stessi siamo natura. Anche tutte le cose negative che facciamo ci appaiono tali perché rappresentano un pericolo per la sopravvivenza della nostra specie. Per la natura è indifferente che sia l’uomo a dominare, o le formiche o una forma di vita vegetale. Trovo che questo sia così semplice da sembrare incomprensibile. Abbiamo costruito secoli di letteratura su qualcosa di elementare.

Ma forse la cultura serve proprio a questo, a distinguerci dalla natura per vantare un primato su di essa e quindi poterne disporre.

Io lo giustifico con il fatto che l’uomo ha l’istinto di sopravvivenza. È un istinto da spermatozoo, molto legato alla materia, poco spirituale.

Sembra quasi una dichiarazione di ateismo.

Dipende da cosa intendi per divinità. A me piace l’idea che ne ha lo scintoismo. Nei templi, che poi sono costruzioni che vengono spostate ogni tanto visto che la divinità non può stare in un luogo ma sta ovunque, c’è un tabernacolo dove dentro risiede la divinità. La sua porticina viene aperta una volta l’anno. Si sente il rumore delle ante che scricchiolano e appare uno specchio. È fantastico.

Giuseppe Penone al lavoro

Torniamo a quanto dicevi prima: come valuti questo effetto paradossale del sistema dell’arte, che prevede l’assimilazione di tutti coloro che vogliono rivoluzionarlo? Sembra un po’ Matrix.

Penso che chi voleva rivoluzionarlo in realtà volesse la celebrità che una tale rivoluzione produce.

Ciò non rappresenta uno scacco per il significato dell’opera e per la sua autonomia?

Non credo, fa parte della necessità di fare un’opera che possa prolungare per un attimo la propria esistenza. Credo che sia l’istinto dell’artista, il quale declina così l’istinto di conservazione.

Qui entra in gioco il rapporto con la morte.

Credo che nell’arte sia evidente.

C’è un’opera che non hai ancora fatto, magari il capolavoro che esprimerebbe al meglio la tua poetica?

La mia non è una poetica, è un’interazione: un rapporto con la materia di cui scopro comportamenti sempre diversi, magari dicendo le stesse cose. Non sento di aver concluso, però non devo inventare chissà cosa.

Per te è cambiata la definizione che davi dell’Arte Povera?

Non c’è mai stato un programma di lavoro ma un’affinità di pensiero che era basato su un’analisi della realtà condivisa. Non c’era un problema formale all’inizio e ciò ha fatto sì che le diverse personalità sviluppassero ciascuna un lavoro proprio, in modo molto autonomo. Credo che molti lavori di allora siano interessanti ancora oggi per la loro qualità formale e spesso resta valido il carattere poetico del rapporto con la materia.

La sala di Penone al Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2007

La società attorno a queste opere è molto cambiata secondo te?

Sì, la cosa positiva di quei lavori è che avevano in qualche modo intuito il cambiamento, anche in senso negativo. Ciò rende l’Arte Povera ancora interessante sotto certi punti di vista.

La crisi che attraversiamo può influire sul sistema e sul modo di produrre arte?

Certamente, come tutte le crisi. Se cambia il presidente degli Stati Uniti è facile che cambi anche la realtà politica ed economica e quindi anche la produzione dell’opera d’arte nel mondo. La realtà condiziona la vita dell’opera.

Il tuo lavorare ha il senso di una resistenza a questi mutamenti oppure vivi la tua arte come una reazione alle influenze esterne?

No, non direi. Un mese fa ho visitato la grotta di Chauvet-Pont-d’Arc, nella Francia meridionale, dove ci sono delle pitture di 30mila anni fa.

Werner Herzog le ha filmate in un documentario 3d. Epocale.

Quest’anno l’hanno visitata 25 persone, poiché è solo su invito. Per accedere devi vestirti, in modo da non lasciare tracce. Ci sono teschi d’orso e altro, ma la cosa straordinaria è che i disegni non sono soltanto il simbolo degli animali. Chi li ha fatti si è preoccupato di rendere la vitalità dell’animale, il suo sentimento. Basterebbe soffiarci sopra per farli scomparire, perché è carbone su roccia. Pensare che 30mila anni fa ci fossero persone, o forse solo una, capaci di questi disegni, ti dà la sensazione che nonostante sia passato tanto tempo il sentimento che hai verso questo lavoro e la realtà che ti circonda sono analoghi. Ciò è possibile perché sono disegni. Se fosse stata scrittura non lo potresti sapere.

Uno dei disegni nelle grotte di Chauvet-Pont-d’Arc

Da qui la superiorità del disegno rispetto alla scrittura?

Non so se è una superiorità, ma è un carattere dell’arte visiva. La scrittura è più elitaria e limitata.

Quindi sei per il primato dell’artista sul critico e sul teorico…

Non voglio intendere ciò, io dico che l’opera visiva è meno limitata. Chi non conosce la scrittura non può accedere al contenuto dell’opera mentre l’immagine, anche se non saprai esattamente perché è stata fatta, ti offre una comunicazione che permane nel tempo e nello spazio. Lo trovo straordinario.

Il prossimo grande progetto è a Versailles…

Sì, ci sto lavorando ma si cerca di mantenere del riserbo perché c’è tempo.

Nicola Davide Angerame

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati