L’idea della nostalgia (VI)

Continua la riflessione di Christian Caliandro sul tema della nostalgia e sul rapporto della cultura contemporanea con il passato. Di che si parla stavolta? Dell’attitudine della cultura occidentale a considerare la propria storia come un immenso archivio in cui pescare materiali…

“The past is never dead. It’s not even past.”

William Faulkner, Requiem for a nun (1951)

“Ho incaricato i miei ragazzi di fare una ricerca sul mio passato,

e di selezionare tutto ciò che è recuperabile e aggiornabile.”

Giorgio Armani

“Anche tu vivi tra le rovine, solo che non lo sai ancora.”

Raoul Silva / Tiago Rodriguez in Skyfall (Sam Mendes, 2012)

“Su questo svanire della storia si danno varie ipotesi plausibili. L’espressione di Canetti ‘la totalità del genere umano avrebbe d’improvviso abbandonato la realtà’ evoca irresistibilmente la velocità di liberazione necessaria a un corpo per sottrarsi alla forza di gravitazione di un astro o di un pianeta. (…) Quanto alla storia, raccontarla è divenuto impossibile, in quanto il ‘récit’, il racconto, è per definizione (‘re-citatum’) la ricorrenza possibile di una sequenza di sensi. Ora, ogni evento, attraverso l’impulso di diffusione e di circolazione totale, è liberato per proprio conto – ogni fatto diviene atomistico, nucleare, e prosegue nella sua traiettoria nel vuoto. Per essere diffuso all’infinito, deve essere frammentato come una particella. Per questo può raggiungere una velocità di non-ritorno, che lo allontana definitivamente dalla storia. Ogni insieme, culturale, evenemenziale, deve essere frammentato, disarticolato, per entrare nei circuiti, ogni linguaggio deve risolversi in dispositivo binario per circolare non più nelle nostre memorie ma in quella, elettronica e luminosa, dei computer. Nessun linguaggio umano resiste alla velocità della luce. Nessun evento resiste alla diffusione planetaria. Nessun senso resiste alla sua stessa accelerazione”. Ciò che scriveva Jean Baudrillard ne L’illusione della fine o Lo sciopero degli eventi (1992) è indubbiamente stato superato dagli eventi, e dalla “ricomparsa fragorosa” di essi e del loro racconto. Il fatto che anche le previsioni di Francis Fukuyama (La fine della storia e l’ultimo uomo, 1992), improntate a un’ottica rigorosamente neoliberista, siano state smentite è diventato un luogo comune: la storia non solo ha ricominciato a scorrere impetuosamente, ma – come il passato di Faulkner – non ha mai smesso sul serio.

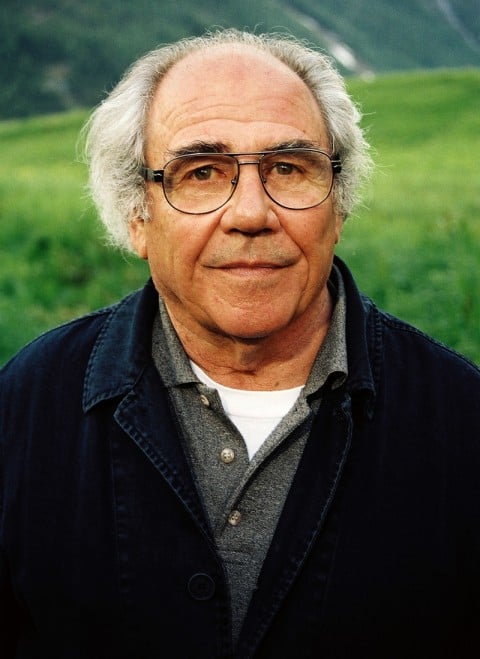

Jean Baudrillard

Quello che rimane vero è l’attitudine della cultura occidentale a considerare il (proprio) passato, più o meno recente, come un immenso archivio in cui pescare materiali sganciati dalle loro relazioni reciproche (“ogni insieme, culturale, evenemenziale… frammentato, disarticolato”), o meglio come una gigantesca pattumiera. La “retromania” (Simon Reynolds), la nostalgia che rappresenta un aspetto così fondamentale della nostra produzione culturale, in fondo, è un approccio post-apocalittico: è la visione culturale di un’umanità abituata a vivere tra le rovine di una civiltà che venera, ma che non comprende più veramente.

Se vogliamo rintracciare un modello procedurale per questo tipo di relazione con il passato culturale, questo non può che essere il talent show. Come funziona infatti il talent show? A ogni concorrente viene assegnata l’esecuzione, per ogni puntata, di un modello ripescato dalla tradizione musicale nazionale o internazionale, in una successione astorica di stili e periodi; per l’identità artistica del cantante, è del tutto indifferente il concetto stesso di riferimento (inteso come ispirazione, e non come esecuzione) a una forma particolare. Se ci pensiamo bene, è esattamente quello che succede nel territorio dell’arte contemporanea (o, per fare un altro esempio, della musica pop): il post-minimalismo e il concettualismo costituiscono la piattaforma, l’alfabeto, l’archivio per il periodo successivo – come era del resto nella attese, almeno in parte, del progetto originario degli artisti. La differenza è che la progressione, la ricerca intesa come prosecuzione di linee creative, si disperde in tante “bolle spazio-temporali”: i punti di riferimento storici sono delle caselle morte.

X-Factor 2012

La nostalgia diviene così lo strumento di relazione con i modelli di un passato atemporale, da smontare e rimontare a piacimento come giocattoli entro un perimetro rigorosamente delimitato. (Non può essere, d’altra parte, dovuto a un caso il gran numero di reunion e come-back annunciate dai gruppi musicali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta: in pochissimi anni, i Led Zeppelin, gli Stooges di Iggy Pop, i Police, gli Spandau Ballet, i Verve, i Take That, i Faith No More, i Soundgarden e i Blur, insieme a molti altri, hanno realizzato o anche solo programmato il loro ritorno sulle scene.) Questo fenomeno va di pari passo con l’evidente tendenza al revivalismo che caratterizza tutto il rock degli ultimi dieci anni, con i nuovi gruppi che recuperano i suoni del passato (cfr. Cosa resterà degli anni zero? Numero speciale 2000-2009, Rolling Stone, n. 63, gennaio 2009): se le copie simulacrali possono pubblicare dischi, è abbastanza ovvio che prima o poi ci riprovino anche gli originali. Così, alcune band contemporanee vivono nell’analisi semi-cultuale delle potenzialità combinatorie della psichedelia, mentre altre si dedicano a ‘riprodurre’ meticolosamente i suoni della new wave, del dark e del noise.

D’altra parte Lydia Lunch, ex-cantante dei Teenage Jesus & The Jerks, l’aveva detto, stigmatizzando il ruolo e l’attitudine dei nuovi gruppi in un bel documentario di Scott Crary (Kill Your Idols, 2004): “I think it’s very sad that in referencing something that happened 25 years ago, as not as if there’s a revival of the intellectual concepts, with the visions, or the diversity or the extremity of that music, but it’s a homogeneization, it’s gentrification, and it’s a softening. It just feels soft. It feels… mooshy. There’s nothing… important, that they’re doing.”

E questo è quanto.

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati