C’era una volta un corniciaio. Giorgio Marconi si racconta

Proseguono le conversazioni-fiume con quei grandi personaggi che hanno fatto la storia dell’arte. Dall’Italia, lavorando sul côté galleristico. Abbiamo cominciato qualche mese fa con Gian Enzo Sperone, che siamo andati a trovare a New York. Poi è stata la volta della Modena di Emilio Mazzoli e, sullo scorso numero, la visione capitolina di Fabio Sargentini. Ora finalmente arriviamo a Milano. E qui non può che parlare Giorgio Marconi.

In principio furono cornici. Poi, logica conseguenza, arrivarono i quadri. All’inizio fu Egisto, reduce della Grande Guerra, trapiantato da una focosa Romagna alla lattiginosa Milano. In seguito toccò a Giorgio: che di quella terra d’origine ha ereditato lo spirito, forte e pulito come un montante. Così nacque Marconi. Collezionista e gallerista. Il passaggio può sembrare lineare: tutto così semplice nella nascita dello storico Studio?

A me interessava occuparmi di quello che pensano gli altri, capire come sta il mondo. Come funziona. Per questo mi ero iscritto a psicologia. Nell’arte poi è pieno di matti, intesi in senso comune, come potrebbe vederli un bancario: gente che pensa e che sogna, che sale sull’ippogrifo e parte. E così, quando mio padre ha deciso di smettere con la sua attività, gli ho detto che avrei continuato io: fin da ragazzino davo una mano in bottega, sapevo come funzionava il lavoro. Così ho fatto, dunque. E ci sono rimasto dentro.

L’idea originale era quella di continuare con il lavoro di corniciaio, maturata per non vedere disperso lo straordinario patrimonio di conoscenza e conoscenze capitalizzato nel corso degli anni. Come è nato il sogno di alzare l’asticella?

Mio padre si era impegnato molto per la Pinacoteca di Brera, restaurando le cornici che erano state danneggiate negli spostamenti durante la guerra. Era un nome, a Milano: dava lavoro a una ventina di persone e forniva tutti i grandi del tempo, da Sironi a Carrà, passando per Morandi. Ma aveva a che fare anche con quelle che, all’epoca, erano le nuove leve: penso a Pomodoro, ma soprattutto a Baj. Gente con cui avevo stretto un buon rapporto, di cui frequentavo gli atelier, condividendo le letture e le idee. Quando si è trattato di prendere in mano l’attività di famiglia, ho cominciato a maturare la voglia di lavorare anche in quella direzione: avevo collaborato per l’allestimento di mostre, nell’ambiente dell’università avevo stretto contatti con appassionati e collezionisti…

Quale fu l’accoglienza di papà Egisto? Nessun invito a ripensarci, a mantenere la barra del timone verso gli studi di medicina?

A quell’epoca non c’era troppo margine di discussione con i genitori. Mio padre mi propose una somma sufficiente a coprire i primi periodi dell’attività: 800mila lire. Poi avrei dovuto cavarmela interamente da solo.

Andò tutto liscio, sembra…

I primi tempi mi è capitato di fingere che mio padre fosse ancora alla guida dell’impresa: trattavo con i clienti come se lo facessi a nome suo, anche quando si doveva concordare sul prezzo. Una questione di autorevolezza, vista la considerazione di cui godeva. Avevo ridimensionato il laboratorio, passando a quattordici dipendenti, ma la qualità del lavoro era rimasta del tutto invariata. E gli affari continuarono ad andare bene.

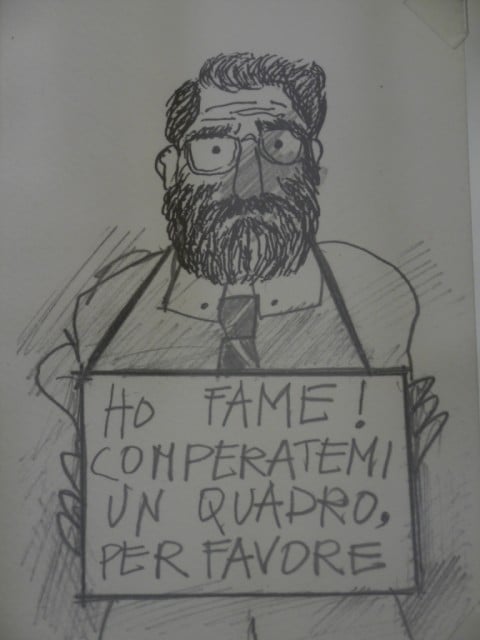

Giorgio Marconi visto da Emilio Tadini

Giorgio sfrutta il “brand” Marconi, creato da Egisto. Una strategia di comunicazione, scaltra, da puro uomo di marketing. Questa non gliel’hanno insegnata a psicologia…

All’università mi davo da fare per cercare sponsor che potessero aiutare le attività degli studenti: ero andato a batter cassa anche alla Ramazzotti perché sostenesse viaggi di istruzioni, feste, tutto quello che l’ateneo non era strutturato per darci. Nel campo della comunicazione ho cominciato a muovermi molto presto.

Nell’università di allora, ancora sufficientemente lontana dalle contestazioni del ‘68, che effetto faceva un personaggio così attivo e fuori dagli schemi?

Un giorno il rettore mi ha convocato per comunicare che la mia richiesta di trasferimento era stata accettata. Ho dovuto dirgli che non ne avevo mai fatta una. È stato lì che ho capito di non essere granché gradito a Milano. Chiesi, a quel punto, di andare almeno nella vicina Pavia: niente da fare. Mi toccò Parma.

In pratica un esilio. Ma era piantagrane fino a questo punto?

Dicevo quello che pensavo. Magari lo scrivevo e nascevano manifesti che attaccavamo in giro, e questo qualche problema lo creava. È capitato che mio padre, non vedendomi rincasare, abbia chiamato preoccupato il comando di polizia. E una volta mi ci ha pure trovato.

Abbiamo capito che la carriera dell’integerrimo accademico non le si addiceva: meglio quella del gallerista. Ma perché poi uno “Studio Marconi” e non una “Galleria”?

Andai da Sironi, un giorno, per dirgli che stavo cominciando a pensare a uno spazio espositivo tutto mio. “Una galleria? E perché?”,mi disse, “con tutte quelle che ci sono!”. In effetti, io pensavo a qualcosa di diverso: non avevo chiuso con la corniceria, mi piaceva l’idea di laboratorio, di un posto dove si creasse davvero. Non volevo solo un luogo dove esporre. Gli dissi che stavo ragionando sul concetto di “studio”, perché lo vedevo più vicino a me e al rapporto che costruivo giorno dopo giorno con gli artisti più giovani.

E il grande Sironi? Rimase scettico?

No. Capì. E mi aiutò.

In che modo?

Per due anni, a ogni nostro incontro, lui mi offriva una gouache. Mi chiedeva cosa avessi in tasca, e qualsiasi fosse la risposta la divideva per due: segnava in modo preciso quanto gli davo, perché – come tutti gli artisti – stava attento anche all’ultimo centesimo quando si trattava di vendere. Ma ovviamente mi stava dando lavori che valevano infinitamente più di quanto li pagavo. Il giorno che decisi di fare sul serio gli chiesi il permesso di vendere quelle gouache, ormai ne avevo collezionate una cinquantina. Avevo bisogno di soldi per mettere a posto gli spazi al piano superiore della corniceria per avviare l’attività dello Studio. Lui si premurò che lo facessi a prezzo di mercato, poi mi diede il via libera: è anche grazie a quei soldi che è cominciato tutto.

Giorgio Marconi

Il sostegno di un artista della vecchia generazione, peraltro scomparso prima dell’inaugurazione dello Studio, finisce per contribuire al lancio di nomi giovani. Suona come un passaggio di consegne… Ma come siete riusciti ad accendere i riflettori su via Tadino? Si trattava di uno spazio nuovo, se vogliamo eretico – per filosofia e mentalità – rispetto a quelli della Milano tradizionale.

La notorietà della corniceria ha aiutato, perché fornendo artisti e collezionisti è stato facile innescare il passaparola. Ma ci abbiamo messo del nostro scegliendo modi di comunicare un po’ diversi del solito. Per la prima mostra, una collettiva con Adami, Baj, Del Pozzo e Schifano, ci siamo inventati un catalogo mai visto prima: abbiamo messo in una scatola quattro puzzle, ognuno riportava uno dei lavori in mostra. Perché l’ho fatto? Perché ho pensato che i cataloghi sono come quando vai dal barbiere: questo ti taglia i capelli e parla delle sue cose, di calcio… tu sfogli una rivista e passa via tutto. Cosa ti resta? Invece se ti si spezza il puzzle, beh devi metterti lì a ricostruirlo. E ci devi pensare, devi ragionare sull’immagine che stai componendo.

Affascinante, ma funzionò?

Avevo conosciuto un giovane curatore che collaborava con il MoMA: mi aveva fatto piacere donargli una copia di quel multiplo. Passa qualche settimana dall’inaugurazione della mostra e mi arriva una lettera da New York: chiedevano diciotto esemplari di quei puzzle, uno per ciascun membro del board del museo, dal direttore in giù.

Già da quella prima mostra si è confrontato con Mario Schifano. Tipo turbolento… ma è vero che per disperazione è arrivato a firmare lei una tela, per evitare che la svendesse a terzi?

Certamente! È un trittico che oggi sta alla Galleria d’Arte Moderna di Torino. Schifano aveva un rapporto pessimo con il denaro: spendeva senza controllo e senza misura. Per cui il fatto di avere un contratto in esclusiva con me non lo toccava più di tanto: se aveva bisogno di liquidi, e ciò accadeva spesso, non esitava a mettere in cantiere opere anche vuote, povere di significato, pur di poter incassare subito qualcosa. A ogni visita nel suo studio comparivano lavori che non avevamo concordato, destinati una volta a questo, una volta a quest’altro… In quel caso, il lavoro doveva essere mio. Per paura che lo desse via chissà a chi, l’ho firmato sul recto, e su ciascuno dei tre pannelli.

Caso unico in cui si riconosce su un’opera la paternità dell’artista… e del gallerista! Ma sull’autenticità dei lavori che le sono passati per le mani, non solo di Schifano ovviamente, non ha mai avuto dubbi?

In cinquant’anni di carriera ho avuto la fortuna di non beccare nemmeno un falso. Mi è andata bene. Anche se una volta mi è capitato che, a distanza di anni, nel tentativo di rivendere un pezzo che aveva comprato da me, un cliente mi contattò perché l’artista si rifiutava di concedere l’autentica. Un caso paradossale: quell’opera era palesemente figlia di quell’autore, l’aveva esposta da me anni prima. Non c’erano pezze giustificative a dimostrarlo, troppo il tempo trascorso da quella che era una delle mie prime mostre. Ma la memoria di quell’evento, nello Studio, era rimasta.

Giorgio Marconi

Una strana dimenticanza, insomma…

Capita che l’artista, nell’opera, abbia ritratto una sua fiamma: la storia d’amore finisce male e quello, per ripicca, si rifiuti di ricordarla. Arrivando persino a rinnegare un proprio lavoro. Alla fine è tornato sui propri passi: non poteva mentire sulla propria arte!

Parliamo di artisti ormai storicizzati. Come si muovono, invece, le nuove leve?

Mi piace frequentare ambienti giovani e vedere che aria tira. Anche se, per limiti di età, sono più un tipo da concerto jazz che da happy hour! Ho l’impressione che la velocità del mondo d’oggi si rifletta nel modo che i giovani artisti hanno di concepire il proprio lavoro: oggi basta trovare uno spunto su Internet per pensare immediatamente a trarne una sintesi. Senza approfondire, senza capire a fondo. Come se più che all’opera si badasse al progetto dell’opera. Una volta era diverso, nel senso che si spendeva – e si perdeva – molto tempo prima di arrivare alla nascita di un’opera. Che però aveva tutte le carte in regola per restare.

Una massificazione della produzione di opere d’arte può rispondere, in fondo, alle esigenze di un mercato nuovo. Necessariamente peggiore rispetto al passato?

Oggi è cambiato tutto: tanti collezionisti si affidano al mercante di grido, senza quasi interessarsi a quello che stanno comprando. Alzano il telefono e dicono la cifra che possono e vogliono investire. È il mercante a scegliere per loro. Il nome dell’artista comincia a circolare negli ambienti che contano, per cui il suo lavoro diventa uno status symbol: se ce l’ha lui, allora devo averlo anche io. Si scatena una gara a chi dimostra di avere più soldi. Io, invece, sto sempre dalla parte del collezionista. Tra i miei clienti ho avuto anche tassisti. Gente che si arrabattava per poter comprare arte: pagando a rate, fermandosi magari ai disegni o alle litografie. Ma che acquistava perché studiava, leggeva, si interessava. C’è stato un periodo, a Milano, in cui i sarti ti facevano vendere arte, perché compravano opere da mettere nei loro atelier. E queste diventavano occasione e motivo di chiacchiera con clienti che finivano per diventare a loro volta collezionisti.

Tempi felici. Oggi, stando agli operatori, siamo al bagno di sangue: non c’è galleria che non si lamenti di un mercato ai minimi termini. Le cose stanno davvero così?

Il mercato, almeno in Italia, è fermo. Se Christie’s riduce da tre a due le aste nel nostro Paese e se Sotheby’s, già da tempo, ha inaugurato la pratica dell’Italian Sale in quel di Londra… vorrà dire qualcosa.

Cosa?

Che in Italia c’è una cosa chiamata IVA ormai superiore al 21%, quando i corrispettivi fiscali degli altri Paesi europei sono tra il 7 e il 10. Oggi se qualcuno deve vendere e comprare lo fa fuori dall’Italia, se può. Non conviene farlo qui. Io sono a Frieze e tornerò ad ArtBasel: quelli sono posti dove è ancora possibile trattare arte come si deve.

Non sarà però a MiArt, evento di altro tipo rispetto a Londra e Basilea. Ma che perde, in questa edizione, una “galleria immagine”. L’assenza non è un segnale negativo? Soggetti come Marconi non sentono di dover assolvere a doveri quasi istituzionali nel negare o garantire la propria partecipazione?

Nei giorni di MiArt sarò impegnato con una mostra in galleria, nella preparazione di un progetto importante per la Fondazione Roma e dei materiali da spedire a Copenhagen per una retrospettiva su Louise Nevelson. L’agenda è piena, fare tutto costa molto: per questo ho rinunciato a MiArt. Vincenzo De Bellis, il nuovo direttore della fiera, mi ha proposto di portare avanti, per la fiera di Milano, un progetto su Uncini, ma non lo condividevo. Così ho preferito declinare l’invito. Vedrò come andrà quest’anno, per capire quale sarà la nuova linea della fiera. Non è detto non possa tornare nel 2014.

Giorgio Marconi

Dunque non è una bocciatura.

Assolutamente no, ci sono tratti di questo MiART che mi hanno trovato da subito d’accordo. Penso al progetto con cui Donatella Volonté intende invitare chi si cura degli archivi degli artisti, a partire dai responsabili del lascito Fontana. Si tratta di documentazione importante, che è giustissimo e interessante possa essere messa a disposizione del pubblico in un contesto come MiArt. Sul resto è ancora presto per sbilanciarsi: vedremo.

Giorgio Marconi non ci mette molto a dire di no. Le sono capitati altri rifiuti pesanti? Dei quali magari si è pentito?

Un museo straniero, anni fa, avrebbe comprato il Grande quadro d’oro di Lucio Del Pezzo. Un lavoro dell’inizio degli Anni Sessanta, al centro di una delle primissime personali organizzate allo Studio Marconi. Il valore era ed è tuttora alto, l’offerta assolutamente accettabile. Ma quel pezzo l’avevamo dorato insieme in corniceria! Non potevo venderlo, era troppo importante per me. In quel frangente non sono stato un buon mercante. Ma chi se ne importa!

In effetti, rifiutare una vendita, a meno che non si tratti di una “svendita”, è un fatto abbastanza curioso per chi fa il suo mestiere.

Mica vero, mi è capitato più di una volta. In fiera sono stato avvicinato da persone che additavano un’opera e chiedevano il prezzo. Io allora attaccavo a raccontare del lavoro, dell’artista, del perché e del percome. E questi mi fermavano perché volevano solo sapere il prezzo. Io allora voltavo le spalle e me ne andavo.

E loro?

Mi inseguivano, se la prendevano, volevano sapere perché mi offendessi. Se non sei disposto a sentire la storia di un’opera, cosa ci sto a fare io in fiera?! Tanto vale allora mettere il cartellino con il prezzo, pagare una ragazza che stia allo stand e passare tutto il tempo al bar. Ma se uno non fa così e vuole raccontartela, un’opera, un motivo ci sarà…

Francesco Sala

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #10

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati