Il problema della ricezione (III): alcune note provvisorie

Nelle puntate precedenti avevamo ragionato sulla effettiva possibilità di esistenza di un oggetto artistico rivoluzionario (un capolavoro), nel momento in cui pare non esserci più un pubblico in grado di recepirlo e fruirlo. I capolavori continuano a esistere, ma come “voce che grida nel deserto”?

I libri migliori sono proprio quelli

che dicono ciò che già sappiamo.

GEORGE ORWELL

Quando i codici e lo stesso linguaggio vengono sottoposti a un’estrema semplificazione, l’idea stessa della complessità diventa molto difficile da percepire o anche solo da cogliere. L’opera interessante, culturalmente rilevante, diventa letteralmente irriconoscibile in quanto tale, per essere confusa con il circostante rumore di fondo. Così, abbiamo la scadente produzione mainstream che affolla i multisala, gli scaffali delle librerie e quelli dei negozi di dischi. Nonché, naturalmente, gallerie e istituzioni artistiche. Una produzione che si caratterizza per una spiccatissima ‘medietà’ del linguaggio, esibizionista e consolatoria, e che risalta in definitiva per la sua capacità di non dire assolutamente nulla con un enorme dispendio di mezzi.

Non è, ancora una volta (o almeno: non è solo, come sempre), una questione di stile. Tutta questa faccenda riguarda da vicino i valori che orientano un’intera cultura da più di un trentennio (il fenomeno si potrebbe retrodatare in realtà almeno agli anni Cinquanta, ma esplode in tutta la sua potenza così come il neoliberismo, la sua ‘faccia’ economica, non prima della fine degli anni Settanta). Sembra che – con le dovute eccezioni – l’intelligenza non sia più in cima alle preoccupazioni di questo tipo di produzioni. Anzi, questi film, questi libri e queste canzoni sembrano costantemente e felicemente ispirati ad un’idea molto attuale, molto globale, molto cool e molto sconfortante di stupidità: felici, soddisfatte, orgogliose di essere opere stupide, che non offrono alcun appiglio allo spettatore. Perché, se lo offrissero, trasgredirebbero alla Grande Norma, lo attiverebbero, mettendolo così a disagio e attraversando così un confine tracciato, appunto, circa trent’anni fa: e non è assolutamente questo ciò che vogliono.

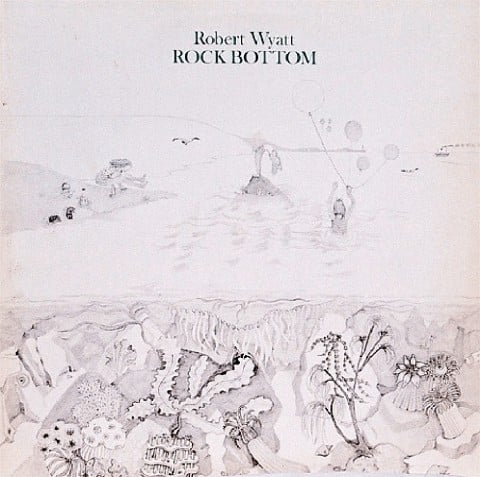

Robert Wyatt, Rock Bottom (1974)

Osservate, per contrasto, le opere degli Anni Settanta. Qualunque opera, presa anche a caso, andrà bene. Da I reietti dell’altro pianeta (The Dispossessed: an Ambiguous Utopia, 1974) di Ursula K. Le Guin o Un oscuro scrutare (A Scanner Darkly, 1977) di Philip K. Dick a Vogliamo i colonnelli (1973) di Mario Monicelli e Rock Bottom (1974) di Robert Wyatt, da Taxi Driver (1976) di Martin Scorsese agli Untitled Film Stills (1977-80) di Cindy Sherman. Queste opere richiedono un grande impegno a chi le incontra, mettono in gioco tutte le sue capacità di comprensione (l’ironia feroce, il gusto del paradosso, il pensiero critico, una certa propensione al disorientamento, la passione per le grandi architetture concettuali e per le sontuose strutture narrative), ma consegnano in cambio moltissimo. Producono cioè senso prezioso per noi, per chi noi siamo e per chi vogliamo essere: influiscono direttamente sulla nostra vita. Queste opere coltivano l’intelligenza, sono pervase da essa e animate persino da una sorta di culto per essa: evidentemente, era considerata qualcosa di importante, non solo dai loro autori ma anche e soprattutto dal loro pubblico. La prova è che, a ogni nuovo e successivo incontro, esse risultano diverse, sempre più ricche (e non impoverite) perché noi siamo diversi. E ciò succede solo con gli oggetti culturali in grado di trascendere il tempo e lo spazio in cui sono stati concepiti e realizzati, rimanendo strettamente ancorati ad essi – al punto che, più se ne allontanano, e più diventano i documenti più affidabili per penetrare quelle epoche. Sono, cioè, capolavori.

Allora, se un capolavoro è un oggetto culturale in grado di modificare sensibilmente il corso delle vite degli esseri umani che ne fanno esperienza, agendo sulla loro identità e sulla loro intelligenza, e continuando a significare per tutta la sua esistenza, che ne è oggi del capolavoro? Una teoria interessante è che essi continuino ad esistere, ma come “voce che grida nel deserto” (Giorgio Vasta). Questo è certamente un aspetto importante della questione, e riguarda da vicino territori come la letteratura, il cinema, la musica. C’è però un dominio che è riuscito, nel corso dell’ultimo decennio, a realizzare – in una gigantesca impresa collettiva, come sempre avviene quando un linguaggio artistico viene profondamente rivoluzionato – ciò che si pensava, fino a poco tempo fa, del tutto utopico: realizzare degli oggetti artistici che fossero al tempo stesso d’avanguardia e popolari, rivoluzionari e di massa.

The Sopranos

Sono, naturalmente, le varie serie tv, principalmente statunitensi, degli ultimi anni. Nel momento stesso in cui il cinema hollywoodiano – e occidentale in genere – sembra essersi arreso definitivamente all’infantilizzazione delle forme e dei racconti (oppure, il che fa lo stesso, alla prosecuzione narcisistica e solipsistica di conversazioni morte molto tempo fa), i creatori de I Soprano (HBO 1999-2007), The Wire (HBO 2002-2008), Deadwood HBO (2004-2006), Boardwalk Empire (HBO 2010- ), Mad Men (AMC 2007- ), Kings (NBC 2009) e innumerevoli altri oggetti si sono messi in testa di fare della complessità qualcosa di universalmente fruibile. E hanno perseguito l’obiettivo con costanza e determinazione.

Questi oggetti recuperano e raccontano la condizione umana con una libertà, un’empatia e una stratificazione di significati tali da far impallidire quasi tutto ciò che li circonda. Inoltre, grazie alla loro forma (puntate di un’ora circa, da guardare a intervalli più o meno lunghi) incidono direttamente sul tempo della nostra esistenza – e in più modi. Quando sentite le persone a voi più vicine, e voi stessi, dire che quei personaggi (Tony Soprano, Al Swearengen, Jimmy McNulty, Nucky Thompson, Omar Little, Don Draper e il re Silas Benjamin) sono vostri amici, potreste cominciare a riflettere sul fatto che questa cosa è più vera di quanto possa sembrare a prima vista. Queste persone immaginarie stanno dando forma alla nostra vita e alla nostra identità, modellando un intero immaginario di riferimento che è l’aspetto più autentico e più resistente di quell’entità altrimenti sfuggente e fantasmatica che nominiamo “presente”.

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati