L’idea dell’apocalisse (VII)

Post-apocalittici su pagina in Italia? Rari, almeno fino a vent’anni fa. Però qualcuno ci ha provato, addirittura sull’onda dell’omicidio di Pasolini. Mentre dall’altra parte dell’oceano c’era un certo Stephen King. Settima parte del saggio che Inpratica dedica all’apocalisse e a cosa viene dopo.

In Italia, com’è noto, la fantascienza come genere letterario non ha mai veramente attecchito. Il risultato è che la produzione di argomento apocalittico è scarsissima (almeno fino agli Anni Novanta inoltrati), di contro a un numero straordinario di film, concentrati soprattutto all’inizio degli Anni Ottanta.

Alcuni scrittori italiani si cimentano con il romanzo post-apocalittico, ed è interessante notare come almeno in un caso questo tentativo avvenga sulla spinta di Pier Paolo Pasolini e della sua morte. Si tratta de Il pianeta irritabile (1978) di Paolo Volponi, esempio di narrazione tardo-modernista che usa il sotto-genere popolare e commerciale per costruire una favola tradizionale, mantenendosi però sempre a debita distanza da esso. È il mondo novecentesco – quello del Memoriale – che si confronta con la sua imminente scomparsa e con l’avvento di nuovi strumenti e nuovi assetti, in un’allegoria della società post-industriale e dei suoi equilibri sociali ed economici, con riferimento neanche troppo velato al contesto italiano (il movimento del ’77): “Piove a dirotto da sempre, senza interruzioni né rallentamenti. Nemmeno se una collina frana o se una foresta entra nell’acqua che sale in fondo, qualche cosa muta dentro la pioggia. Solo i giorni e le stagioni girano toccando la luce; e questo è l’unico segno che il tempo ancora esiste. Un segno che sparisce spesso, ogni volta che la pioggia cambia e si mette a piovere petrolio, catrame, acqua salata, acqua mista a sabbia o a madreperla. Allora si socchiudono gli occhi dei viventi che stanno sotto la pioggia: quattro paia d’occhi diversi di grandezza e di colore, mischiati dalla stessa fissità. La mancanza di qualunque rumore che non sia quello della pioggia è totale; questo silenzio debbono sentire sopra, come loro spazio, le teste di quegli occhi”.

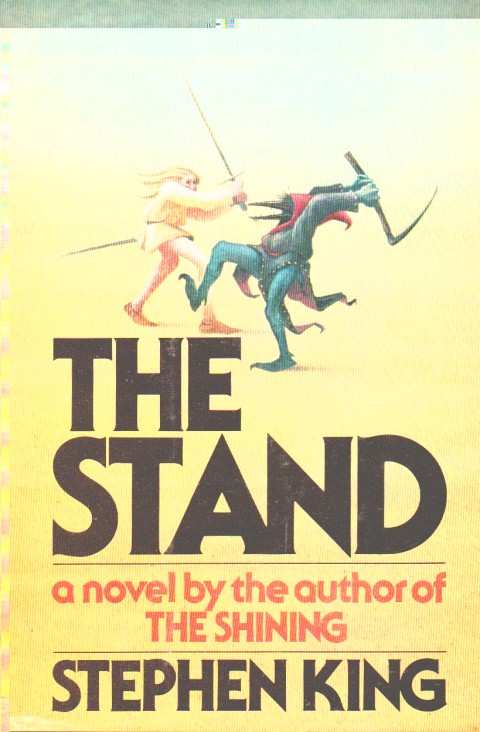

Stephen King, The Stand (L’ombra dello Scorpione, 1978)

Il pianeta irritabile si ricollega d’altra parte a una tradizione di sensibilità catastrofica tutta italiana, risalente proprio alla pagina conclusiva de La Coscienza di Zeno e in cui si può annoverare anche Il superstite di Carlo Cassola, pubblicato nello stesso anno, oltre almeno a Dissipatio H. G. (1977) di Guido Morselli.

Chi, invece, è completamente calato all’interno del genere, al punto da rifondarlo e da tentare di costruire un punto di riferimento, è Stephen King. Il suo L’ombra dello scorpione (The Stand, 1978) è infatti il primo esempio di romanzo post-apocalittico in formato postmoderno, sebbene nella sua versione più dichiaratamente mainstream. Il libro monstre cerca di disegnare un grande affresco – un po’ pacchiano, come del resto la materia di cui è fatto – della società americana nel momento della sua percepita disintegrazione e dissoluzione, con un atteggiamento che a distanza di 35 anni appare canzonatorio piuttosto che critico: “‘Non è proprio la fine,’ disse Stu. ‘Almeno, non credo. È solo… un intervallo’”.

Guido Morselli, Dissipatio H. G. (1977)

Non mancano, ovviamente, descrizioni particolareggiate di amene cittadine del Midwest completamente devastate e svuotate dal morbo (descrizioni di cui King è maestro indiscusso), che sono anche metafore piuttosto didascaliche della demolizione del sogno americano nella prima grande crisi recessiva – quella della seconda metà degli Anni Settanta – dopo il boom economico e la prosperità degli Anni Cinquanta e Sessanta: “La polvere investiva in pieno la distesa desertica e cespugliosa del Texas e al crepuscolo creava una cortina semitrasparente che trasformava la cittadina di Arnette in una visione fantasmatica. L’insegna del distributore Texaco di Bill Hapscomb si era staccata e giaceva in mezzo alla strada. Qualcuno aveva lasciato acceso il gas in casa di Norm Bruett e il giorno prima una scintilla del condizionatore aveva fatto saltare in aria l’edificio, disseminando Laurel Street di pezzi di legno, tegole e giocattoli. Sulla Main Street, cani e soldati giacevano morti assieme nel rigagnolo. Nel negozio di Randy, un uomo in pigiama era gettato di traverso sul banco della carne, le braccia penzolanti. Uno dei cani che ora giacevano nel rigagnolo aveva azzannato la faccia dell’uomo prima di perdere l’appetito. I gatti non erano contagiati dall’influenza e si aggiravano a dozzine nel silenzio crepuscolare come ombre nere. Da varie case usciva insistente il ronzio dei televisori accesi senza che fosse trasmesso alcun programma. Di tanto in tanto si udiva sbattere un’imposta. Una giardinetta rossa, vecchia, scolorita e rugginosa, con la scritta espresso volante a malapena leggibile sulle fiancate, era ferma nel bel mezzo di Durgin Street, di fronte alla Indian Head Tavern. La giardinetta era carica di vuoti a rendere di birra e soda. In Logan Lane, nel quartiere più elegante di Arnette, un grappolo di campanelle mosse dal vento continuava a tintinnare sulla veranda della casa di Tony Leominster. Sul viale d’accesso era ferma la Scout di Tony, con i finestrini abbassati. Una famiglia di scoiattoli aveva eletto domicilio sul sedile posteriore. Il sole tramontò su Arnette e la cittadina fu oscurata dall’ala della notte. Nella cittadina, a eccezione dei fruscii e dei bisbigli degli animaletti e del tintinnio delle campanelle di Tony Leominster, regnava il silenzio. E il silenzio. E poi ancora il silenzio”.

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati