Nuovi paesaggi urbani (I): la stazione di Roma Tiburtina

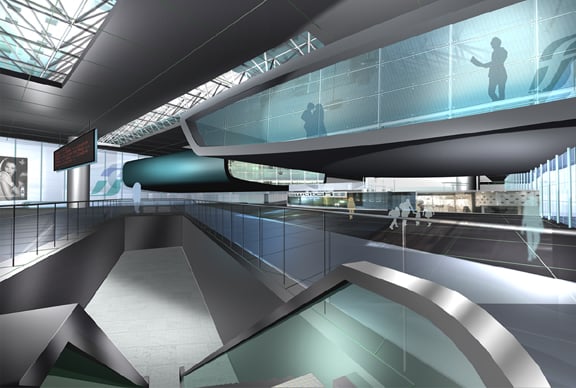

L’interno della stazione di Roma Tiburtina condensa alcuni di quelli che possiamo considerare i tratti caratteristici dei nuovi paesaggi urbani. A loro volta, questi paesaggi riflettono molto bene – cristallizzandola – la natura fantasmatica, normalmente indecifrabile, di questo presente.

Questi spazi giganteschi, faraonici, del tutto fuori scala – questi spazi concepiti e nati secondo un’idea abbastanza precisa di come dovrebbe essere una stazione ferroviaria del XXI secolo – hanno subìto alla fine della loro una mutazione decisiva, che li ha traghettati improvvisamente in un’altra dimensione (forse inaspettata, forse no), in un “contemporaneo più contemporaneo”, per così dire, proprio perché involontario e non programmato.

Gli spazi sono, infatti, del tutto vuoti. L’abbandono ne è la condizione dominante, stranamente e paradossalmente unita alla novità, alla pulizia delle superfici, alla grazia morbida delle curve artificiali. Per esempio, in questi immensi scatoloni verde pisello da fantascienza Anni Sessanta, sospesi per aria, ci sarebbero dovute essere persone, attività commerciali, vita. E invece non c’è niente; in uno fanno bella mostra di sé mastodontiche poltrone rossa a forma d’animale preistorico, su cui sono sospesi lussuosi lampadari di design (incomprensibilmente accesi). Per il resto, tutto è spento, inutilizzato.

La vera desolazione si prova però al piano ammezzato. Lì i negozi non sono mai entrati in funzione. Le saracinesche sono tutte abbassate. Al di là delle grandi vetrate, nella luce grigia di metà pomeriggio, ci sono solo cavi sospesi, cumuli di cartacce buttate per terra, muffe varie, riccioli di polvere e mozziconi di sigaretta. Questa non è, tecnicamente, una scomparsa: l’esistenza, in questi spazi, non è mai comparsa. È come visitare le costruzioni di una civiltà aliena, improvvisamene abbandonate prima che potessero essere realmente occupate. (Questa è una stazione, da cui i treni partono e in cui arrivano: ma i passeggeri si aggirano in questo deserto architettonico come intrusi; assomigliano, assomigliamo tutti in maniera inquietante alle figurine spettrali che popolano i rendering. E in effetti, nonostante il vuoto, non ci sono neanche sedie: dunque, lo spazio privato-commerciale per ora inattivo coincide con lo spazio pubblico abortito.)

Roma Tiburtina

Per cercare una toilette, devo percorrere questa distesa disabitata, e mi dirigo verso il piano -1, in corrispondenza dell’ultimo binario; dopo l’ultimo, ce ne sono in verità altri due, ultimissimi: l’1 est e il 2 est. Dopo gli ultimissimi, si accede a uno spazio meraviglioso nella sua qualità spettrale. Le transenne e i divieti d’accesso sono le uniche presenze costanti qui come altrove. Comunque, il bagno è in un angolino sotto la rampa delle scale mobili. Quando entro, la guardia giurata che avevo intravisto prima è appena entrata nel cesso, per un controllo (devo essere il primo visitatore a entrare qui, e ad aver scoperto l’esistenza di questo “qui”, dopo chissà quanto tempo). Gli chiedo come mai questa stazione sia ridotta così; lui prima si mette sulla difensiva (“Io ci lavoro soltanto, in questo posto”), poi quando gli faccio notare che è tutto chiuso, un pochino si sbottona: “I negozi devono aprire; stanno facendo i lavori, solo che non si sa proprio quando li completeranno”.

Questa precarietà maschera la natura profonda e per nulla provvisoria del presente: una fusione pressoché inedita di sfarzo e penuria, di progettazione e assenza di funzione, come dire: di risorse notevolissime per l’hardware e di povertà allarmante per il software. Dall’altra parte della hall rispetto al bagno, oltre la vetrata di una stazione-appendice (ormai compiutamente ex- senza essere mai entrata a pieno regime), c’è una sala gialla sterminata, in cui dal soffitto colano luci al neon sul punto di disgregarsi e di sfaldarsi, che spazzano un pavimento coperto di polvere e fogli di giornale semiappallottolati, tanti fogli di giornale che sembrano disposti secondo un ordine sospetto. In questo momento potrebbe davvero sbucare fuori un’orda di zombie (e non sarebbe affatto fuori posto), a battere ossessivamente su questi vetri sporchi non per l’uso ma per il degrado. Il problema con un posto del genere è proprio questo: l’assenza di vita è totale, sembra talmente irrimediabile che al confronto il centro commerciale di Dawn of the Dead (1978) può apparire un posto pieno di animazione e ricco di opportunità (sempre e comunque, va ricordato, legate al consumo come sinonimo di sopravvivenza: sia per i vivi che per i morti…).

George A. Romero, Dawn of the Dead (1978)

Risalgo con la scala mobile – immobile, per la verità: probabilmente è già rotta – al piano superiore, e mentre mi dirigo verso l’oasi di Casa Italo (l’unico luogo dotato di poltrone in questo pachiderma sventrato) incrocio un gruppo di adolescenti travestiti da supereroi e personaggi dei fumetti, come i loro coetanei di Shinjuku a Tokyo.

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati