Arthur Duff e la sostanza della luce. Sul Canal Grande

In occasione dell’installazione luminosa che comparirà sul Canal Grande durante la prima settimana della Biennale, abbiamo incontrato Arthur Duff nel suo studio di Porto Marghera. Per parlare del suo percorso di ricerca attraverso laser, nodi e ricami, ma anche del suo particolare rapporto con l’Italia e Venezia.

Dal 28 maggio al 3 giugno, sul Canal Grande, il giardino di Palazzo Malipero Barnabò sarà illuminato ogni sera dalla nuova installazione luminosa di Arthur Duff (Wiesbaden, 1973; vive a Vicenza e Marghera). Precious Objects – Extraordinary individuals farà ruotare in un illusorio spazio tridimensionale brevi stralci di descrizioni intime, proprio mentre i viaggiatori sul vaporetto saranno di ritorno dalle loro prime visite a questa nuova Biennale. Abbiamo incontrato l’artista per parlarne più diffusamente.

Qual è il concetto alla base di questa installazione?

Varie cose, ma direi in primo luogo l’idea dell’opera come evento. Per questo motivo non la concepisco nemmeno come un’installazione site specific. Quel che più mi interessa sono le varie sfaccettature del concetto di evento. Per esempio l’idea che a Venezia, sul Canal Grande, il passaggio sia brevissimo, e quindi l’esperienza dura un istante. Ovviamente chi ha il privilegio di stare nel giardino del palazzo o di fermare la barca potrà vederla con più comodità, ma fondamentalmente è concepita come esperienza fuggitiva. Questa sorta di folgorazione effettistica ha una sua funzione: non è un semplice fuoco d’artificio.

E come si rapporta con la città che la ospita?

Ho voluto anche sottolineare l’aspetto della scoperta. Venezia è una città labirintica, che offre tantissime possibili scoperte. Invece sul Canal Grande, che è come rinchiuso dentro una grande façade, è molto più difficile realizzarle. In realtà anche qui ci sono vari aspetti da scoprire, ed è proprio un certo modo di fruire la città (turistico, incanalato) che ce li fa trascurare.

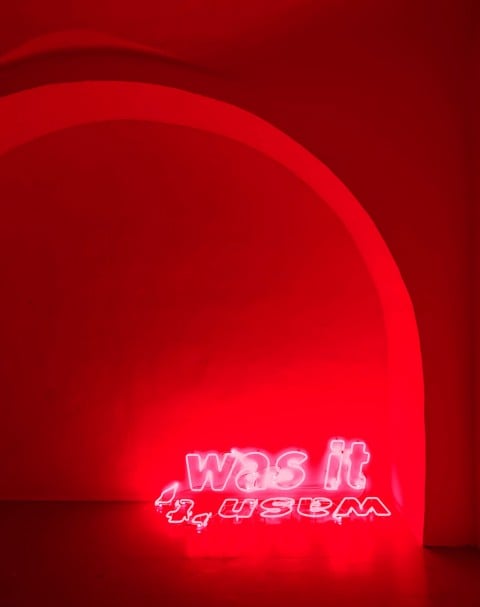

Arthur Duff, wasn’t, was it, 2011

Quindi è implicita anche una critica?

Il mio lavoro nasce anche dai paradossi di questa città. Pensa ad esempio al lavoro di Charles Ray, che ora tolgono da Punta della Dogana. E per metterci cosa? Un lampione ottocentesco! Io lo trovo assurdo, perché da una parte c’è la grande decisione di rendere Venezia un Polo Museale (e quindi di non lasciare che diventi “museo”), e poi c’è questa stessa azione, che è proprio un esempio di museificazione! Potrà piacere o meno il lavoro di Charles Ray, ma questa mi pare una scelta molto naïve. Perché non c’è nemmeno una riflessione su un tema da sviluppare! È semplicemente un ripristinare un’idea di quello che già c’era.

Come hai scelto i testi che saranno proiettati su Palazzo Malipero Barnabò?

La scelta nasce dalla necessità di mettere in comunicazione un luogo intimo e un luogo pubblico. Io ho fatto un invito via mail: “Descrivimi un oggetto che per te è prezioso, o un individuo straordinario”, senza nessuna ulteriore indicazione. Quindi mi sono arrivati elenchi, descrizioni secche, barocche o ancora più elaborate… Ma quel che m’interessava è il linguaggio, e questo aspetto “intimo” della descrizione.

Su cui tu hai operato una selezione.

Io ho vivisezionato il tutto, facendo una sorta di cut up alla Gysin/Burroughs. Per farne emergere qualcosa. Quindi è anche un’operazione, se vuoi, di scrittura concettuale. Ma non è questo che spinge il tutto. È più che altro l’impatto tra una dimensione intima e una più pubblica.

Arthur Duff, Verso Buio_Good Emitter (Duff-Candeloro), 2012

Ci puoi descrivere meglio la tecnologia di cui ti sei servito?

Il tutto si svolge su questa sorta di piano immaginario, una finta membrana che separa il giardino dal canale. Io ho modellato le scritte in modo che a un certo punto della rotazione sembrino sospese tra Palazzo Malipero e il palazzo accanto. Mentre in realtà sono semplicemente proiettate su una parete. E l’artificio è percepibile solo da un determinato punto del Canale, durante il passaggio, al buio.

Un artificio che fa percepire un volume che non c’è. Una riflessione sulle illusioni percettive?

No, direi piuttosto che c’è un elemento scultoreo che costruisce un’idea di volume. Ovviamente è una volumetria inesistente. E in questo senso per me è interessante lavorare con la tecnologia laser, perché hai come una sostanza, un effettivo spessore della luce talmente intensa e precisa. L’idea di pura illusione mi interessa meno. Ovviamente ci sono dei risvolti: il fatto che sia animata, per esempio, vuole sottolineare l’idea che la scultura vera ha bisogno di essere fruita, che non può essere pornografia!

In che senso?

Nel senso che non può essere mediata. Sono meno interessato alla mediazione del lavoro. Prendi Robert Smithson, Dan Graham sul concetto e limite di “documento”. Chi va più in galleria a vedere le mostre, oggi? Ma purtroppo la scultura va vista! Poi non nego che anch’io, in determinate occasioni, ho pensato a lavori più adatti alla mediazione. Quello che ho presentato come evento collaterale alla Biennale di Scultura di Carrara (Stonewall – Whitewash), per esempio, era ideato anche in vista di una documentazione fotografica.

Un’osservazione: in tutti i messaggi che tu trasformi in “sculture luminose” non sono rari (anzi, direi dominanti!) gli esempi di “double bind”, di doppia contraddizione linguistica. A cosa sono dovuti?

Io credo (temo) che sia proprio la natura cognitiva del mio cervello. È il mio modo di ragionare: pensieri che emergono come chiasmi linguistici, percorsi che partono da poli contrari per trovare un incrocio possibile. È l’idea di loop e circolarità linguistica. Ma non voglio entrare in una problematica kosuthiana o wittgensteiniana: non voglio essere tautologico, anzi vorrei proprio essere frainteso! Il fraintendimento può essere molto più interessante.

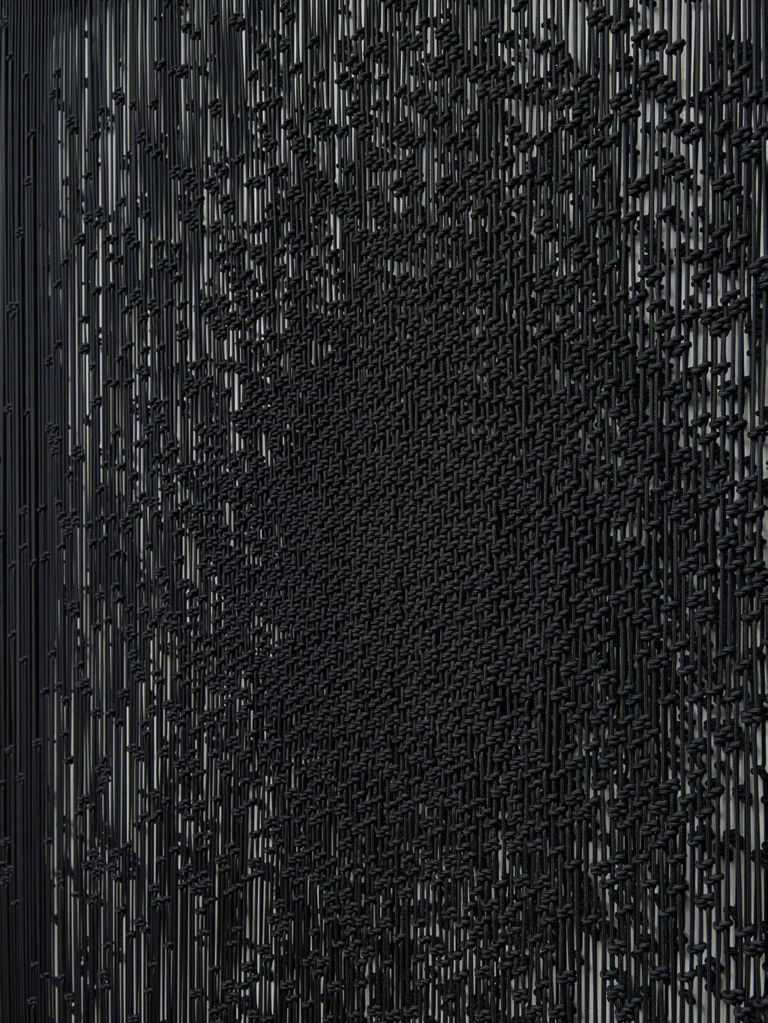

Il resto della tua produzione si serve invece di nodi e ricami su tessuto. Come si collega al lavoro sulle proiezioni luminose? E c’è qualche opera che esemplifica bene questo legame?

Direi la serie (non ancora completata) Black Stars, il cui primo pezzo fu esposto alla Peggy Guggenheim Collection, nella collettiva Temi e variazioni. La serie si concluderà su una settantina di pezzi. Punto di partenza è il catalogo di Charles Messier, astronomo di fine Settecento, che per primo scoprì con il telescopio alcuni corpi extragalattici o ammassi stellari. Mi piace questa fase di transizione nella percezione del cosmo. È in quel preciso momento che gli ammassi stellari vengono differenziati dalle stelle e dai pianeti. Perché prima degli astronomi di quella generazione, essi erano solo dei punti di luce.

Arthur Duff, Try Did I, 2012

E tu li hai ricatalogati utilizzando la tecnica dei nodi.

È una tecnica che mi porta più vicino al senso di originalità della produzione, e quindi anche all’idea di evento. Qui l’evento è ripercorribile, l’entropia diviene decifrabile come movimento del corpo. Insomma, io lo considero come un lavoro performativo intimo. Come credo che molta pittura sia: anche quando vedo un Tintoretto, io ci vedo l’atto performativo del pittore!

Lo stesso per il lavoro con ago e filo?

I ricami sono forse un entrare in maniera ancora più perversa nel rapporto di superficie/sfondo. Basta osservare come vengono rovesciati i colori sul fronte/retro, o come vengono forzatamente amalgamati a uno sfondo (il tessuto mimetico) che servirebbe più a far sparire, che a far emergere le superfici.

La tua vicenda di artista è piuttosto singolare. Un americano che, pur senza tagliare i rapporti con la sua patria, lavora ed espone quasi unicamente in Italia. Ma qual è il tuo rapporto con questo Paese?

Io mi considero culturalmente uno statunitense. Il mio linguaggio è americano. Eppure sono fortemente legato anche al sistema italiano. Con tutti i suoi pregi e i suoi tanti difetti. Non mi spiacerebbe poter guardare anche fuori, ma su questo il sistema fa fatica. C’è poca mobilità, le gallerie hanno difficoltà a far emergere i loro artisti, e mi sembra un problema che è aumentato esponenzialmente negli ultimi 3 o 4 anni.

Arthur Duff, Stonewall Whitewash, 2010 – collateral event Sculpture Biennial Carrara, Marina di Massa

Insomma, un resoconto non proprio lusinghiero!

Qui tutti sono bloccati: artisti, galleristi e curatori, tutti hanno paura di esporsi, e c’è una concezione della marginalità da cui non è dato uscire. E questa non è una lamentela, ma solo la constatazione di una dinamica. Occorre più coraggio, e più mezzi. Servirebbe che le istituzioni si impegnassero di più, o avessero un’etica più solida.

In questa situazione, con quali artisti ti rapporti di più?

Mi rapporto con artisti che vivono in Inghilterra, Stati Uniti o Germania. Le occasioni di dialogo ci sono, e pure estremamente articolate (penso ad esempio al blog di Emily Speed su Getting Paid). Con gli artisti italiani ho rapporti certo molto forti e intimi sul lavoro, ma non nel senso di comunità.

Ma quali sono gli artisti italiani con cui dialoghi più di frequente?

Arcangelo Sassolino, Francesco Candeloro, Lilli Doriguzzi a cui sono molto vicino. Ma anche Riccardo De Marchi, Aldo Grazzi, Valerio Bevilacqua, Giovanni Morbin e Fabio Sandri (per restare qui nel Veneto).

Arthur Duff, Sing About the Past, 2012 – Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo

Come hai vissuto i tuoi anni di Accademia?

Io ho fatto l’Accademia a Venezia, negli Anni Novanta. Un momento in cui l’Accademia era messa davvero male. Vedova era appena andato via, ma restava presente, come un fantasma persistente. La competenza non mancava, ma più per una formazione di base, senza specializzazione. Soprattutto mancava un sistema teorico per gli artisti. Insomma, alla fine io mi considero autodidatta!

Quindi non riconosci nessun maestro? Non ci sono stati artisti (anche fuori dall’Accademia) che hanno influenzato il tuo modo di lavorare?

Sì, ma in quel periodo noi avevamo il grande vantaggio, una volta usciti dall’Accademia, di percepire un’enorme libertà nel “rubare” da dovunque. Ormai la rottura era stata fatta: e ti sentivi libero di accostare ad esempio Smithson di fianco a Dorazio, Wu-Tang Clan in parallelo a Stockhausen… senza nessun problema! Io credo che a Venezia sia mancato soprattutto un valido insegnamento teorico, in Accademia. Che può essere un vantaggio, se lo si sfrutta in modo più libero; ma è anche uno svantaggio, se ti vincola troppo a una certa scuola.

Come sono stati gli inizi?

Sono uscito dall’Accademia nel ’96, e ho iniziato come artista subito dopo. Mi ritengo pure fortunato, perché in Veneto, a quell’epoca, stava nascendo un collezionismo nuovo, con un grande interesse per i giovani artisti. C’erano Dainese, Albanese e tanti altri, che passavano in studio, interessati e curiosi. Ma anche collezionisti con più esperienza, come Danieli o i Forin, che segnavano un percorso. Questo ci ha dato una certa stabilità, anche a livello territoriale.

Arthur Duff, Rope, 2011 – Museo d’Arte Contemporanea di Roma (MACRO), Rome

E adesso?

Dal 2003 ho questo studio nell’ex zona industriale di Porto Marghera. E in questo stesso edificio è nato Pila 40, un collettivo che è ancora molto fresco, che non ha ancora preso piede del tutto, però la coesione c’è! E secondo me ne potrebbe nascere qualcosa di ancora più interessante. Penso almeno a livello europeo, o lavorando con la Regione, per riuscire a far convogliare qui interessi ed esperienze. Almeno per i prossimi due anni, qui dentro punteremo a questo obbiettivo.

Simone Rebora

www.arthurduff.org

www.arthurduffvenice.com

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati