Boetti, i libri e i pulcini in tasca

Roma, Anni Sessanta. In fila dal tabaccaio, per una fotocopia. Il signore davanti, un tipo eclettico, tira fuori dalle tasche della giacca due pulcini, li posa sul vetro e avvia la scansione. Finito, ricaccia gli animaletti in tasca, paga le sue monetine e se ne esce soddisfatto. Storia di Alighiero Boetti secondo Annemarie Sauzeau.

Quella che avete appena letto è solo una delle storie che ci racconta Annemarie Sauzeau, per più di vent’anni moglie, compagna di vita e di lavoro del grande Alighiero Boetti. La incontriamo in occasione dell’uscita dell’ultimo libro che gli ha dedicato, Boetti A4, firmato da lei con la collaborazione di Hans Ulrich Obrist e pubblicato da Edizioni Essegi nella collana Emblemata, diretta da Maurizio Londei. C’è il suo saggio, intitolato semplicemente A4, c’è un dialogo tra lei e Obrist, ci sono undici “A4” dell’artista: dieci sono riproduzioni di altrettanti disegni, in fondo al volume c’è una grafica originale, litografia firmata e numerata in 100 copie da Boetti stesso nel 1992. Annemarie Sauzeau ci racconta del suo rapporto con i libri, con la tecnologia, ed escono alla luce tanti aneddoti inediti.

È uscito di recente questo libro Boetti A4; il primo lavoro da lei fatto con Boetti fu un libro, il fondamentale Classifyng the thousand longest rivers of the world. Quale ruolo assegnava lui all’editoria?

Prima di tutto lui era un gran lettore, la casa era piena di romanzi, letteratura russa, austriaca, per esempio. Lui stesso ha trasformato certe sue opere in libri: alcuni disegni che accompagnavano le opere postali vennero rilegati in un libro. E poi sì, il libro sui fiumi nel mondo: lui ha lanciato l’idea, da grande concettuale qual era, e poi ha chiesto a me di realizzarlo, quattro anni di lavoro. Una raccolta di dati, che Boetti ha concretizzato in due grandi arazzi con i nomi di mille fiumi, che ora sono uno al MoMA di New York, uno a Francoforte: ma lui stesso chiese ai musei che davanti a queste opere ci fosse un leggio con il libro aperto, consultabile da tutti.

Alighiero Boetti alla fotocopiatrice

In Boetti A4 Hans Ulrich Obrist ricorda del “progetto fax” di Boetti, un vero social network ante-litteram. Di cosa si trattava?

Sono molte le idee che hanno motivato Obrist, tanto che lui dice che tutta la sua carriera è stata determinata dall’incontro, dall’input di Boetti. Alighiero a un certo punto gli disse: “Noi dobbiamo lanciare un’agenzia fax, io sarò il presidente, tu sarai il direttore. Mi devi trovare un elenco di 120 persone che fanno opinione nel mondo, di tutti i settori, non solo nell’arte. Noi manderemo dei messaggi, dei nostri testi, qualche disegno, e poi aspetteremo le risposte: tutto basato sul fax”. Aveva scoperto il concetto di social network, decine di anni fa, quando ancora non esisteva Internet…

Nel suo saggio lei parla del rapporto dell’artista con mezzi tecnici come la fotocopia, il fax, l’A4 standard internazionale e il mondo del rotocalco. In che modo si inserivano questi mezzi nella sua produzione?

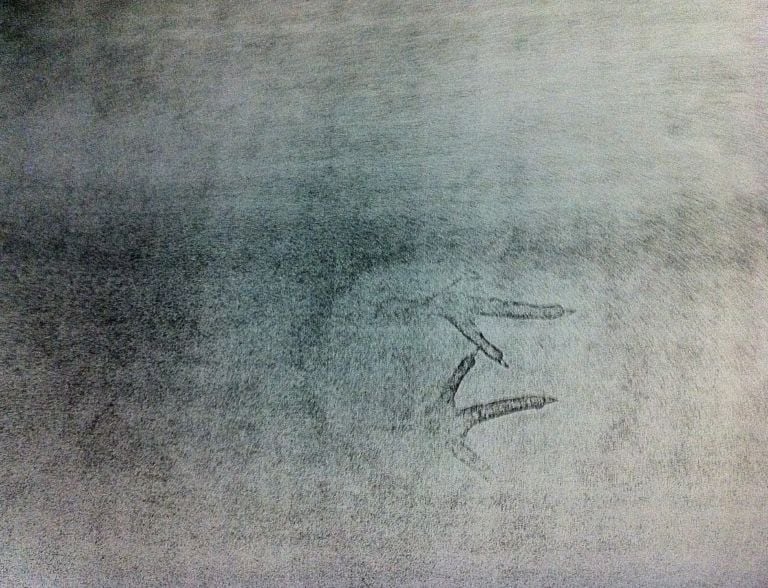

Il suo rapporto con la tecnologia iniziò negli Anni Sessanta, con la fotocopia. Era tornato da New York, dove aveva visto che Robert Rauschenberg aveva a disposizione una grande fotocopiatrice – addirittura a colori – affidatagli dalla Rank Xerox per le sue sperimentazioni: certe industrie capivano l’importanza della creatività dell’artista, anche per promuovere i propri prodotti. Boetti in Italia non trovò la stessa disponibilità: era costretto ad andare dal tabaccaio all’angolo, con le monetine, per fare i suoi esperimenti. La commessa del negozio era scioccata: lui schiacciava la sua faccia sul piano della fotocopiatrice, con gli occhi aperti, per realizzare i suoi autoritratti. A un certo punto si mise in testa di fotocopiare dei pulcini che camminavano sul vetro: arrivava al negozio con i pulcini nelle tasche della giacca, e faticava per farli stare lì sopra, aveva notato che quando passava la luce della lampada il pulcino beccava. Magari dietro a lui qualcuno aspettava per fotocopiare la sua patente di guida…

Una fotocopia con le zampe di un pulcino realizzata da Alighiero Boetti

A livello concettuale, come si poneva Boetti rispetto alle teorie di Walter Benjamin sulla riproducibilità dell’opera?

Lui è sempre stato affascinato dalla riproduzione delle opere d’arte. Non aveva fatto l’accademia, aveva studiato l’arte con I maestri del colore, edizioni che si compravano in edicola: dunque delle riproduzioni. Allo stesso tempo, era ben consapevole di ciò che sostiene Benjamin, della perdita dell’unicità, del mistero, dell’aura dell’opera unica. E allora inventò il passo successivo: raccoglieva nel suo studio grandi quantità di riviste, e ogni mese ne sceglieva alcune, magari una di scienze, una di moda, una porno, una di caccia. Poi ne selezionava una serie, in un anno potevano essere dodici, o dodici dozzine, e chiedeva a una sua assistente di ridisegnare le copertine a matita. Il seriale, ciò che esisteva in milioni di copie, ritornava unico: recuperava la sua aura. Oggi ne esistono tre grandi serie, una è nel museo di Lille, un’altra alla DIA Foundation, a New York…

Anche per questa sua ampiezza di interessi, lo studio di Boetti era una specie di “accademia”. Ricorda qualche aneddoto in proposito?

Sì, era un’accademia spontanea. Lui non pontificava, non faceva il “professore”: però era velocissimo, per lavorare con lui bisognava capire al volo, quelli che resistevano erano quelli veramente bravi, era una specie di selezione naturale. Fra loro c’era Marco Tirelli, che era un bravissimo disegnatore, mentre Boetti non aveva nessuna pratica accademica: Tirelli ridisegnava le sue cose, lui lo apprezzava molto. Poi arrivò anche Clemente: ma nessuno di loro “rifaceva” le cose del maestro, Boetti è stato importante per aiutarli a trovare la propria identità, questo sì.

Annemarie Sauzeau con il figlio Matteo Boetti

Oggi Boetti come lavorerebbe con i nuovi media, con Internet, con la comunicazione globale?

È difficile dirlo… Lui per esempio era affascinato dalle scritte a led, quelle degli aeroporti, con partenze e arrivi: ma poi quei pixel lui li faceva ricamare, li fermava nella sua opera. Oggi… Non credo che userebbe troppo il computer, in fondo lui non era attratto dalla tecnologia in maniera “diretta”: magari si farebbe creare una rete twitter – l’aggiornamento del progetto fax -, ma lui sarebbe solo il presidente…

Ancora libri: lei per Documenta ha raccontato l’esperienza di The One Hotel in uno dei 100 taccuini. Ci riassume i contenuti di una vicenda ancora non conosciuta nei dettagli?

Del One Hotel accennavo già nel mio precedente libro, Shaman showman, ma poi, visto il grande interesse rinnovato anche dall’opera di Mario Garcia Torres presentata a Documenta, Carolyn Christov-Bakargiev mi ha chiesto – come testimone diretta, io aiutai Boetti in tutto, da comprare i letti a decidere cosa si mangiava – di raccontare questa storia. Alighiero creò il One Hotel per la simpatia che provava per un giovane ragazzo afgano, che lavorava in un piccolo hotel dove lui soggiornava. Boetti lo prese come una specie di assistente: “Tu sei intelligente, sei l’unico qui che può farsi un suo albergo”, gli diceva. “Eh, mi piacerebbe, ma io non ho i soldi per affittare lo spazio, arredarlo, comprare le teiere…”, rispondeva il ragazzo. “Se torno qui, ti porto i soldi e apriamo l’hotel insieme”: io ero presente quando lui tornò e tirò fuori dai jeans il mazzetto di soldi, il ragazzo scoppiò a piangere. C’erano sei stanze in tutto, l’unica condizione che Boetti pose fu che una di quelle fosse riservata a lui e al suo studio, quando era in Afghanistan.

Massimo Mattioli

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati