I Magnifici 9 New York. Stuff, la roba

Questo numero de I Magnifici 9 si legge tutto d’un fiato. Un unico flusso di parole corrisponde a un unico flusso di immagini e pensieri che si incontrano in un luogo e in una data ben definiti. Accade tutto sotto le arcate temporanee di Frieze NYC, da venerdì 10 a lunedì 13 maggio. Questo episodio de I Magnifici 9 tenta di definire in nove immagini distanze e aderenze fra i termini ‘stuff’ e l’impero dell’arte contemporanea.

Frieze NY: non c’è posto migliore per cercare i Magnifici 9. Le più ricche gallerie del mondo si danno appuntamento nel mezzo dell’East River, fra East Harlem e Queens. Milioni di dollari sostano sotto la tensostruttura di Randall’s Island. Pochi nomi riescono a polarizzare su di sé tanto valore critico, culturale ed economico. In cima alla lista c’è lui: Damien Hirst.

Valeska Soares @ Fortes Vilaça

È vero per ogni fiera, ma a Frieze più che altrove. L’arte – tale o presunta – smette ogni paramento sacro per diventare roba, la roba. Roba da piazzare al di là di ogni retorica. È vero, talvolta l’arte più scaltra dissimula questo dis-valore, si cela sotto le grazie della leggerezza, ammaestra gli sguardi, brilla di luce propria nello sfolgorio di vetri del lavoro di Valeska Soares.

Thomas Hirschhorn @ Chantal Crousel

Talvolta affinché gli oggetti simulino il valore dell’arte, ovvero affinché il valore dell’arte rimanga costretto al puro valore oggettuale, serve molto nastro adesivo. Con la colla si incartano le parole alle immagini, le immagini agli oggetti e gli oggetti alle idee. Thomas Hirschhorn da Chantal Crousel

Liu Chuang @ Leo Xu Projects

Con gli oggetti si possono celebrare gli oggetti, il loro peso ontologico. Talvolta con some stuff si raccontano delle storie, tante storie con tanti oggetti. La passione per gli oggettini spopola tra le damigelle dell’arte, anche le scritte – soprattutto se molto piccole – hanno un buon riscontro. Tante storie ed è sempre la stessa storia, tante identità anonime, come le scarpe vuote di Liu Chuang.

Rudolf Polanszky @ Ancient&Modern

Non è tutto, talvolta la roba è proprio fatta di stuff, di roba. L’inglese stuff e l’italiano roba possono sovrapporsi nella sfera dei significati quasi alla perfezione. L’inglese stuff vive solo nel senso del linguaggio comune determinando genericamente le cose. Come i tubi impalati di Rudolf Polanszky.

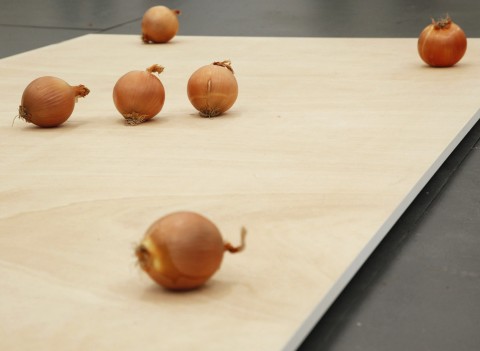

Shimabuku, Onion Onion, 2008 @ Air de Paris

Il termine italiano roba vive invece – santificato dal Verga – nel comune immaginario del realismo siciliano. Nella novella dello scrittore catanese, la roba non è solo l’insieme degli oggetti che popolano il quotidiano, ma rappresenta l’accumulo smanioso del suo valore. Se il vecchio Mazzarò avesse solo saputo quanto potevano valere le cipolle, quelle di Shimabuku…

Seth Price, Salvaged doors @ Reena Spaulings

Talvolta però i due significanti, quello inglese (stuff) e quello italiano (la roba) coincidono e si riflettono. Ovvero, nell’incanto alchemico some stuff diventa arte. Talvolta però quell’arte si ritrova roba nella logica del mercato da fiera. Quando some stuff non è altro che roba – robaccia – torna a essere – fuor di ogni magia – some stuff. Si veda Seth Price da Reena Spaulings.

Michael Krebber @ Greene Naftali

In questi casi l’arte è mutilata non solo della maiuscola – l’Arte intesa come grande arte – ma si spoglia anche della funzione dell’arte come rappresentazione, roba da Ottocento. L’oggetto rappresenta se stesso, la sua solitudine, la sua incomprensibilità: un treno su un binario morto. Il riferimento è a Michael Krebber da Greene Naftali

Paul P., Untitled, 2013 @ Maureen Paley

Anche le piccole opere di Paul P. sono fatte di cose, di grassi su fibra di lino. Anche le opere migliori e costosissime di Anish Kapoor sono fatte di cose. In certi casi però le cose, some stuff, non relegano l’opera al cospetto di nessuna fallimentare idea di realismo tantomeno al feticismo dell’oggetto immondo sempre da sacrificare all’altare tragico del pensiero, così come il marmo del Bernini.

Luca Labanca

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati