Melbourne è hipster. Parola di Mark Hilton

“Ma insomma, ti piace o no vivere a Melbourne?”. “No”. Mark Hilton guarda lateralmente per un attimo. “Ma quello che odio di Melbourne è anche quello che mi piace di più”. Professione artista, modi schietti, sguardo azzurrino ed eloquente, testa rasata, Hilton è nato a Melbourne, cresciuto a Melbourne e residente a Melbourne. Insomma, la persona giusta per capire com’è la città, dal punto di vista artistico e non solo.

“È comodo vivere in questa città per un artista. Forse troppo comodo. Per questo poi gli artisti australiani con una reputazione internazionale sono pochi. Solo sei o sette”. Mark Hilton (Melbourne, 1976) racconta di aver preso la decisione di spostarsi in Europa. Berlino, forse: deve ancora decidere e farsi un paio di conti in tasca.

Siamo seduti in un caffè dall’aria jazzistica nel quartiere di Fitzroy, con un tranquillo cortile sul retro che sembra fatto apposta per sparlare dell’Australia lontano da orecchie indiscrete. A Fitzroy tutti si conoscono. È una specie di villaggio. Scendi di casa e dopo due metri il polso già duole a forza di salutare negozianti e amici a passeggio per Geltrude Street. Mark racconta che anni fa era diverso; Fitzroy non era così cara e non si dava tante arie. Adesso è diventato un posto di artistoidi, velleità, coolness. Non ha tutti i torti: quello che si vede nelle gallerie di Fitzroy è simile a quello che si può trovare a Berlino, ed è anche vero ciò che afferma con veemenza: “Può darsi che l’aspetto di un’opera di un berlinese e di un melbourniano sia identico, il berlinese però starà ore a spiegarti il suo concetto, il melbourniano probabilmente non fornirà spiegazioni”. In altre parole, secondo Hilton, nell’opera di molti artisti australiani viene a mancare un vero e proprio apparato concettuale: “Questo perché noi non abbiamo avuto grandi guerre, grandi tragedie. Certo, c’è stato lo sterminio degli aborigeni, un vero e proprio genocidio. Allo stesso tempo, la maggior parte degli australiani non lo sente come una cosa propria. La storia dell’arte per noi australiani non è così incombente come lo è per voi in Italia. Un artista italiano è nato con questo pesantissimo bagaglio culturale e non se ne può liberare, nel bene e nel male. Noi no”.

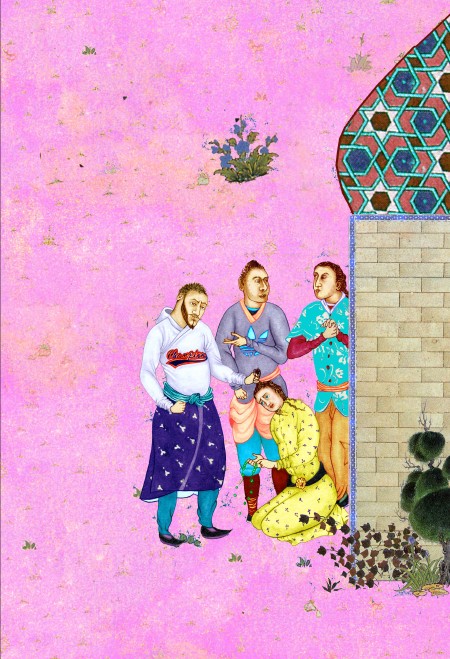

Mark Hilton, Knackers

Come se non bastasse, c’è anche questo fatto dell’ironia. “Sì, qui l’ironia è oltre. È l’ironia sull’ironia dell’ironia. Insopportabile, ma a Melbourne la trovi ovunque!”. È nel modo di vestire della gente per strada, sulle etichette delle bottiglie (perché accontentarsi di Levissima quando si può bere Another Bloody Water, o di una Peroni quando è così hipster-chic sorseggiare Dirty Granny, con tanto di etichetta ricamata a uncinetto?), e ovviamente anche nell’arte contemporanea.

Mi lamento di vedere in giro troppa arte che fa di tutto per metterti in imbarazzo. Si entra in una galleria e non si riesce a capire se ci sono dei lavori in corso o se si tratta di un’installazione. E, come si diceva, l’artista melbourniano non aiuterà lo spettatore disorientato. Probabilmente si presenterà vestito da netturbino, giusto per confondere ulteriormente le idee. “Se supportato da un concetto, io apprezzo molto il potere destabilizzante dell’arte. Però qui è diverso. È come se ogni volta che entri in una galleria tu dovessi già conoscere la soluzione della battuta”. Ma ovviamente nessuno conosce la soluzione, l’artista in primis. D’altra parte, nessuno ha interesse a gridare che il re è nudo. Nessuno vuole rinunciare all’esclusività di un opening, men che meno alla birra gratuita. Tutti giocano lo stesso gioco, con i loro vestiti a pois, i pantaloni psichedelici, gli occhiali da istitutrice e i baffi incorporati. Smascherare il protagonista della serata equivarrebbe a smascherare se stessi. Perché farlo?

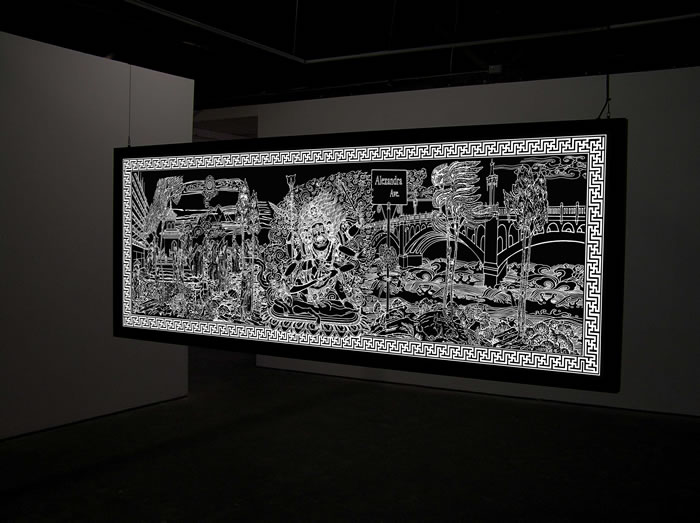

Mark Hilton, Champion panel

Mark Hilton generazionalmente non appartiene a questa scena artistica di postmoderni al quadrato, con tanto di numeretto di elevazione a potenza appuntato sul cappello. Anche lui ha cominciato esponendo in spazi gestiti da altri artisti, che qui proliferano, ma poi con l’articolarsi del suo linguaggio, è passato alle più prestigiose gallerie commerciali. Il suo lavoro è incentrato su fatti di cronaca rielaborati in forme estetiche appartenenti al passato.

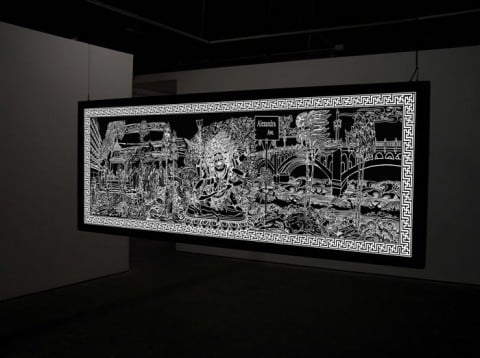

L’uccisione di tre ragazzi vietnamiti in una strada centrale di Melbourne, uno dei quali trafitto da una katana, viene rappresentato con una tecnica tradizionale cinese, mentre in Champion una ripetuta violenza di gruppo di giovani libanesi su una quattordicenne viene effigiata in una serie di pannelli che riproducono le varie fasi dell’avvenimento in stile persiano tradizionale. Dalla pittura medievale al rilievo basso impero, Mark trasferisce questi fatti di cronaca in una dimensione antica e atemporale, sviscerandone così gli aspetti drammatici e assurdi e interrogandosi sulla natura stessa dell’essere umano. Il suo approccio al soggetto dell’indagine è inizialmente emotivo. Analizzando, tra le altre cose, referti medici e incartamenti processuali, il suo modo di lavorare si fa più distaccato.

In centinaia di schizzi realizzati per ogni progetto, l’artista si interroga su quale tecnica si addica di più alla rappresentazione, e comincia a studiare un periodo e uno stile. Il pericolo nel saltare da una cultura all’altra è quello dell’esotismo, ma una ricerca approfondita salva Hilton da questo pericolo, sebbene le polemiche non siano mai mancate. “Il mio non è un commento razziale”, spiega. “Esamino dinamiche dove il cosiddetto bene e il cosiddetto male si scontrano. Mi interrogo su cosa possa spingere delle persone a compiere atti così brutali”.

Mark Hilton, Alexandra Avenue

La sua tecnica è una confezione estetica volutamente ingannevole. La rappresentazione ha un aspetto innocuo solo in apparenza, e ci si rende conto del tema che l’artista sta affrontando solo osservando l’opera da vicino. Tra i vari livelli di lettura, non manca quello subliminale: “la collezionista che aveva comprato ‘Champion’ aveva deciso di appendere l’opera davanti alla camera dei suoi bambini. Non aveva fatto caso che cromaticamente, dai pannelli decorati, emergeva la parola ‘slut’”.

Nella mente di Mark è ancora impresso il periodo della sua residenza d’artista a Milano, un paio di anni fa, dove aveva avuto modo di studiare le decorazioni della porta del Duomo, rimanendo ispirato e decidendo così di cominciare una nuova serie. “Il mio problema è che quando comincio a lavorare a un progetto non riesco più a smettere. Il mio trasferimento in Europa sicuramente mi fornirà altro materiale”. Si incupisce per un secondo pensando al cielo nuvoloso di Berlino: “Il fatto è che, in posti dove il clima non è male, la gente non ha voglia di accendersi una sigaretta e iniziare una discussione seria. Si vive bene a Melbourne, ma per me è arrivata l’ora di andare via dall’Australia”.

Naima Morelli

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati